Decouverte

Rose Masala: La lutte pour les droits de la femme par et dans les médias concerne toutes les communicatrices

Elue le 20 mars 2021 à l’issue d’une assemblée générale élective, Mme Rose Masala Ndarabu, actuelle directrice nationale exécutive et cofondatrice de l’Union Congolaise des Femmes des Médias (Ucofem), a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte pour la promotion des femmes dans et par les médias. Cette année, elle a engagé sa structure à promouvoir les activités prévues, pendant 3 jours, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes et du mois de mars consacré aux plaidoyers pour les droits des femmes.

Decouverte

APPORT DE LA DIASPORA CONGOLAISE EN RDC LA RESPONSABILITÉ DE LA GOUVERNANCE ÉTATIQUE, Christian NDONGALA, AMBASSADEUR DE LA RDC AU BÉNÉLUX

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la conférence-débat, l’ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), a quantifié les efforts que fournit la diaspora congolaise envers son pays d’origine. Cependant, il a souligné que cet apport ne doit pas remplacer le rôle régalien de l’Etat.

Decouverte

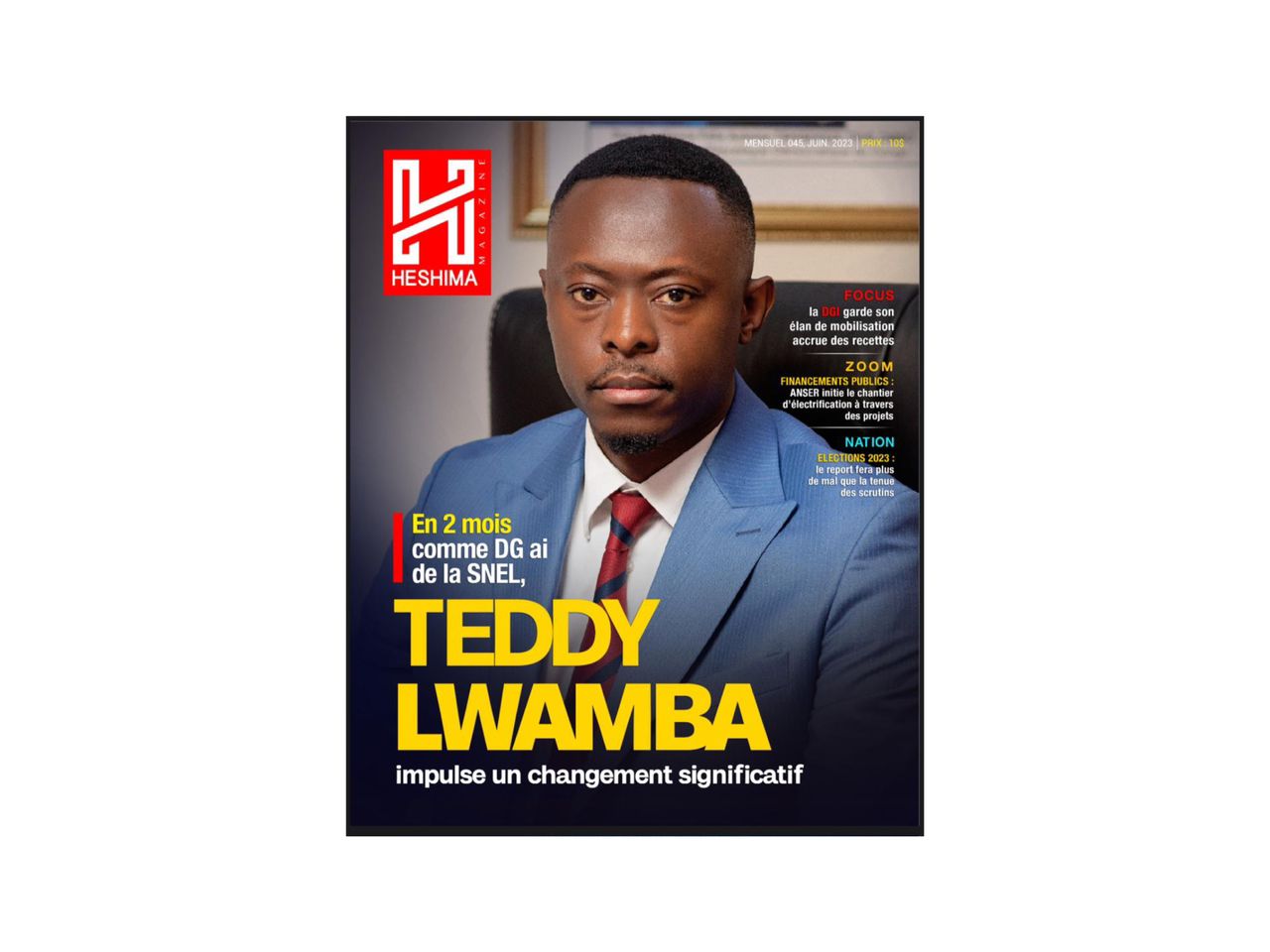

TEDDY LWAMBA, portrait d’un intérimaire qui a su électriser sa gestion

Ingénieur électromécanicien de formation et docteur en génie électrique (PhD), ce profil qualifié ne s’est pas dissocié des faits constatés tout au long de son intérim réalisé à la tête de la Société nationale d’électricité (SNEL). Retour sur un jeune directeur général adjoint qui a marqué les esprits il y a peu.

Decouverte

KINSHASA LA PLUS GRANDE VILLE FRANCOPHONE AU RYTHME DES JEUX

Comme en 1974, lors du combat (du siècle) qui avait opposé Mohamed Ali à Georges Foreman, Kinshasa se prépare à vibrer au rythme de la 9e édition des Jeux de la Francophonie.

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : les revendications profondes du M23 et leurs possibles conséquences…

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoDeal minier RDC-USA : des doutes s’installent du côté américain

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoAccord de paix RDC-Rwanda : le point sur l’intégration des rebelles fait grincer des dents

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoIsolé à Doha et à Washington : Kabila attend la carte de la CENCO-ECC

-

International3 semaines ago

International3 semaines agoAfrique : ces anciens chefs d’État qui ont réussi à revenir au pouvoir

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoDiplomatie RDC vs Rwanda : l’autre grande guerre

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoImpunité du Rwanda : Une garantie de répétition de ses crimes en RDC

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago« Camp de la patrie » face à l’agression rwandaise : Tshisekedi et Fayulu surpassent leur ego