International

Conflits armés en RDC : retour sur un drame qui dure depuis 30 ans

Published

10 mois agoon

By

La redaction

La ville de Goma, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), est quasiment tombée aux mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, le 28 janvier 2025. Un épisode du conflit qui en rappelle d’autres. Heshima Magazine revient sur les principales séquences, le rôle des acteurs ainsi que des pistes de solution à ces dissensions qui persistent depuis des décennies.

Comme en 2012, les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Depuis près de 30 ans, ces conflits armés dans cette partie de la RDC ne s’arrêtent pas. Ils impliquent aussi bien des acteurs locaux, régionaux qu’internationaux.

Genèse du problème sécuritaire

L’origine des violences dans l’Est de la RDC remonte à 1992, lors de l’opération d’identification des nationaux menée par le régime de Mobutu. Cette initiative visait à établir une distinction entre les populations considérées comme autochtones et celles d’origine étrangère, notamment les hutus et les tutsis, ce qui a exacerbé des tensions ethniques et favorisé la formation des milices locales à revendications tribales.

Aggravation des conflits

Le 6 avril 1994, dans la soirée, l’avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana, le président burundais Cyprien Ntaryamira, tous deux membres de l’ethnie hutu, ainsi que plusieurs hauts responsables des deux pays, est abattu en plein vol. L’appareil, qui venait de quitter la Tanzanie où ses occupants avaient participé à un sommet consacré aux crises politiques de leurs pays respectifs, était en phase d’atterrissage à l’aéroport de Kigali lorsque qu’un missile l’a frappé, provoquant sa destruction.

Cet événement tragique marque le début d’une catastrophe humaine de proportions inimaginables. À l’époque, le Rwanda traversait une crise politique aiguë, exacerbée par des tensions ethniques et des rivalités politiques. Le Front Patriotique Rwandais (FPR), un groupe rebelle composé des réfugiés tutsis rwandais exilés en Ouganda, cherchait à renverser le gouvernement hutu en place et à mettre fin à des années de persécution de la communauté tutsi. Les attaques du FPR, qui avaient commencé dans les années précédentes, avaient intensifié les tensions, et l’assassinat des deux présidents ne fera qu’envenimer la situation.

L’assassinat du président hutu Juvénal Habyarimana, perçu comme le protecteur des hutus, l’ethnie majoritaire du Rwanda, va provoquer un choc immense. Habyarimana incarnait un régime qui, bien qu’ayant été responsable de politiques discriminatoires contre les tutsis, était perçu par une partie de la population comme le garant de leur domination. Ce meurtre survient dans un contexte complexe, marqué par l’héritage de la colonisation belge, qui, en favorisant historiquement les tutsis au détriment des hutus, a exacerbé les tensions ethniques au Rwanda.

Son assassinat déclenche donc une spirale infernale de violence. Les extrémistes hutus, accusant la population tutsi d’être responsable de la mort de leur chef et de collaborer avec le FPR, lancent une vaste campagne de massacres. Des centaines de milliers de tutsis sont tués au cours du génocide de 1994, un crime d’une ampleur inimaginable qui bouleversera la région pour des décennies.

Après la victoire du FPR en 1994, un grand nombre de hutus, comprenant des militaires, des membres des milices Interahamwe, ainsi que de simples civils, fuient vers la République Démocratique du Congo (RDC), principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ce déplacement massif de populations entraîne la formation de camps de réfugiés et le regroupement d’éléments militaires hutus qui commencent à s’organiser.

De son côté, le nouveau gouvernement tutsi du Rwanda, soucieux de sa sécurité, accuse le régime de Mobutu, alors en place en RDC, de fermer les yeux sur l’organisation des ex-miliciens hutus réfugiés en RDC, et d’ignorer leur volonté de reprendre le pouvoir et de poursuivre le génocide. Cette situation alimentera des tensions croissantes entre les deux pays, dont les conséquences géopolitiques se feront ressentir pendant des années.

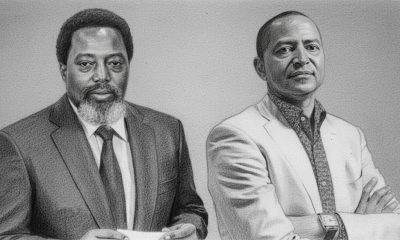

Intervention de l’AFDL

En 1996, à l’initiative du Rwanda et de l’Ouganda, l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) est créée, et placée sous la direction de Laurent-Désiré Kabila, un ancien maquisard lumumbiste et farouche opposant au régime du président congolais Mobutu. L’objectif de cette coalition, composée principalement des tutsis et soutenue par les forces rwandaises et ougandaises, est double : d’une part, neutraliser les militaires hutus et les milices Interahamwe réfugiés en RDC, accusés de représenter une menace pour la sécurité du Rwanda ; d’autre part, renverser le régime de Mobutu, jugé trop conciliant avec ces mêmes réfugiés et qualifié par les dirigeants rwandais de complice des génocidaires.

Les Forces armées rwandaises (FAR) et les milices Interahamwe, accompagnées de milliers de civils hutus rwandais réfugiés au Congo, seront traquées sans relâche tout au long de la progression de l’AFDL vers Kinshasa. Cependant, la nouvelle armée rwandaise qui soutient l’AFDL ne se contentera pas de s’attaquer aux seuls combattants hutus : elle commettra également des massacres de civils congolais et de hutus rwandais, parfois indistinctement, dans le cadre de cette « croisade». Cette violence aveugle suscitera des tensions au sein même de l’AFDL, certains acteurs congolais, comme Kisase Ngandu, désapprouvant cette répression. Ce dernier sera plus tard tué dans des circonstances restées floues et non élucidées.

Ces événements tragiques marqueront profondément les populations locales et contribueront à l’émergence d’un groupe armé hutu, les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), qui se constituera comme une force opposée au régime du Rwanda dirigé par Kigali.

Rupture entre alliés

Après la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en mai 1997, ce dernier cherche rapidement à se débarrasser de ses alliés rwandais et ougandais, qu’il accuse de se comporter en conquérants, pillant les ressources du pays. Considérant cette attitude comme une trahison, les armées rwandaise et ougandaise retournent leurs armes contre leur ancien partenaire.

Ce revirement déclenche un nouveau conflit majeur. En réponse, le Rwanda soutient la création du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), qui prend rapidement le contrôle des provinces du Kivu, tandis que l’Ouganda soutient le Mouvement de Libération du Congo (MLC), qui s’implante dans la vaste région du Grand Équateur. Ces deux groupes rebelles cherchent à contester l’autorité de Kabila et à renverser son régime.

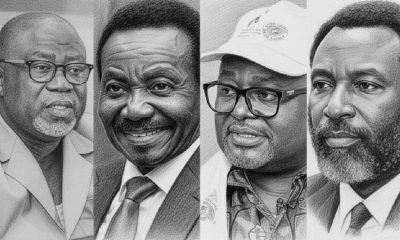

Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné, et son fils, Joseph Kabila, lui succède à la tête du pays.

L’intervention de la communauté internationale, notamment à travers les négociations menées par l’Union Africaine, débouche en 2002 sur l’Accord de Sun City, un premier pas vers la paix. Cependant, malgré cet accord, les combats continuent, en particulier dans les deux Kivus, où l’instabilité persiste en raison de la présence de nombreux groupes armés non intégrés au processus de paix.

M23, un succédané du RCD et CNDP

Malgré la mort de Laurent-Désiré Kabila en 2001 et le dialogue inter-congolais initié à Sun City sous l’égide de Nelson Mandela, la RDC ne connaîtra pas une paix durable. Le Rwanda et l’Ouganda, bien qu’ayant initialement soutenu la transition, continuent d’intervenir en RDC. C’est ainsi qu’émerge un nouveau groupe armé d’obédience tutsi et proche du Rwanda : le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP). Ce groupe est l’héritier direct du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), qui, après avoir été mué en parti politique à la suite des accords de Sun City, perd son influence militaire mais voit naître de nouvelles factions.

Le CNDP, principalement actif dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, déstabilise encore davantage la région entre 2006 et 2009. Bien que des accords de paix soient signés le 23 mars 2009 entre le CNDP et le gouvernement de Joseph Kabila, la situation reste fragile. Dès 2011-2012, des défections au sein de l’armée congolaise (FARDC), alimentées par l’intégration de rebelles du CNDP, conduisent à la formation du M23 (Mouvement du 23 mars). Ce groupe, principalement composé de tutsis, se considère comme le successeur du CNDP et réclame la pleine application des accords de paix signés le 23 mars 2009.

Le M23 parvient à prendre la ville stratégique de Goma le 20 novembre 2012, avant de se retirer quelques jours plus tard, sous la pression de la communauté internationale. Cette offensive attire des sanctions internationales, notamment contre le Rwanda, accusé de soutenir cette rébellion. En novembre 2013, après avoir perdu le soutien de Kigali, l’armée congolaise inflige une défaite décisive au M23. Le groupe armé est démantelé, ses combattants désarmés, puis transférés dans des camps de réfugiés en Ouganda et au Rwanda.

Résurgence du M23 et création de l’AFC

En novembre 2021, après près de huit ans de silence, le Mouvement du 23 mars (M23) refait surface. Ce groupe rebelle, défait en 2013, reprend les armes et, en mars 2022, lance une offensive d’envergure dans la province du Nord-Kivu en passant par la frontière entre l’Ouganda et la cité de Bunagana. Face à lui, les FARDC, appuyées par des groupes armés locaux réunis sous la bannière des Wazalendo, l’armée burundaise et, plus tard, les forces sud-africaines, tentent de contenir sa progression.

Le 15 décembre 2023, un tournant politique majeur vient compliquer davantage la situation. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), annonce à Nairobi la création de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), un mouvement qui s’allie officiellement au M23 le 22 février 2024.

Avec le soutien massif de l’armée rwandaise, le M23-AFC enchaîne les victoires, s’emparant progressivement de plusieurs territoires stratégiques du Nord-Kivu. Un accord de cessez-le-feu est négocié le 30 juillet 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Mais décembre marque la reprise des affrontements, conséquence directe de l’annulation du sommet de Luanda en raison de profondes divergences entre Kinshasa et Kigali.

Les combats s’intensifient. En quelques semaines, le M23-AFC s’empare de nouveaux territoires. L’offensive rebelle atteint un point critique dans la nuit du 27 au 28 janvier 2025 avec la chute de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Un événement qui survient quatre jours seulement après l’assassinat du gouverneur militaire de la province, le général Peter Cirimwami, abattu par un sniper du M23-AFC.

Le conflit dépasse rapidement les frontières de la RDC. Dans une escalade sans précédent, les FARDC et leurs alliés wazalendos mènent, le 27 janvier, une incursion dans la ville rwandaise de Gisenyi, entraînant des pertes humaines de part et d’autre de la frontière et exacerbant les tensions.

La prise de Goma par les rebelles du M23-AFC et les forces rwandaises provoque une catastrophe humanitaire. Des milliers de civils fuient la ville, plongeant la région dans une profonde crise.

Face à la gravité de la situation, la communauté internationale réagit. L’Union africaine appelle à « la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties ». L’Union européenne somme le M23-AFC de « cesser son avancée » et exige un retrait immédiat des forces rwandaises. De son côté, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lance un avertissement sans précédent, exhortant Kigali à « cesser tout soutien au M23-AFC et à retirer ses troupes du territoire congolais ».

La situation demeure explosive. Entre crises humanitaires, tensions diplomatiques et impuissance des médiations internationales, l’Est de la RDC continue d’être le théâtre d’une guerre qui redessine, jour après jour, l’avenir politique et sécuritaire de la région.

Manifestations à travers le pays : une explosion de colère populaire

La chute de Goma aux mains du M23-AFC a déclenché une vague de manifestations à travers plusieurs provinces de la RDC. À Kinshasa, la colère populaire a explosé le mardi 28 janvier 2025, lorsque des milliers de Congolais sont descendus dans la rue pour exprimer leur indignation face à l’avancée des rebelles et à l’implication du Rwanda.

Les tensions ont rapidement escaladé, transformant ces manifestations en émeutes violentes. Plusieurs ambassades étrangères, notamment celles du Rwanda, de la France, de l’Ouganda, de la Belgique et des États-Unis, ont été prises pour cible par des manifestants les accusant de complicité avec le M23-AFC. Des scènes de pillage et de destruction ont éclaté, plongeant la capitale dans un climat de chaos et de tension extrême. De nombreuses routes ont été bloquées, paralysant la circulation. Des écoles et commerces ont fermé leurs portes, tandis que les services publics fonctionnaient au ralenti.

Face à cette situation explosive, les autorités congolaises ont rapidement déployé les forces de sécurité pour disperser les manifestants. Gaz lacrymogènes et usage de la force ont été mobilisés pour tenter de restaurer l’ordre. Les appels au calme et au dialogue se multiplient, mais la frustration de la population congolaise, exacerbée par des années de conflits et d’ingérences extérieures, semble loin de s’apaiser.

Ressources naturelles : le nerf des conflits en RDC

Le sous-sol de la RDC figure parmi les plus riches au monde, une abondance qui attise depuis des décennies les convoitises. Depuis la croisade de l’AFDL, le Rwanda et l’Ouganda ont découvert les opportunités offertes par cette manne. Depuis lors, Kigali et Kampala sont régulièrement accusés d’orchestrer le pillage des ressources de l’Est congolais par l’intermédiaire de groupes armés.

Dans les provinces du Kivu, trois minerais dominent cette économie frauduleuse et militarisée : le coltan, la cassitérite (minerai d’oxyde d’étain) et l’or. Malgré cette richesse, les retombées économiques bénéficient peu à la population congolaise, qui reste en proie à une pauvreté endémique. Plus de 70 % des Congolais vivent aujourd’hui avec moins de deux dollars par jour, tandis que le Rwanda prospère en exportant des minerais issus des conflits en RDC.

Cette exploitation illicite alimente un cycle perpétuel de violence, exacerbé par les intérêts de multinationales avides de minerais stratégiques. La richesse de la RDC est ainsi devenue le moteur des guerres récurrentes, piégeant la population dans une insécurité et une misère sans fin. Tant que ces ressources continueront d’alimenter les circuits parallèles et les ingérences étrangères, la stabilisation de l’Est congolais restera un défi majeur.

Rôle de la MONUSCO : une mission sous pression

Présente en RDC depuis 1999, l’ex-Mission des Nations a été rebaptisée MONUSCO en juillet 2010. Malgré son statut de l’une des plus robustes missions de l’ONU, avec près de 21 000 hommes, elle n’a pas réussi à ramener la paix dans le pays. Son mandat initial visait principalement à protéger les populations civiles. Toutefois, en 2012, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé une mission offensive en créant une Brigade d’intervention rapide (FIB), composée de Casques bleus sud-africains, malawites et tanzaniens. Cette force a joué un rôle déterminant dans la défaite du M23 en 2013 aux côtés de l’armée congolaise.

Aujourd’hui, alors que le gouvernement congolais envisageait le départ de la MONUSCO, la recrudescence des violences du M23-AFC remet en question cette décision. La mission est toujours autorisée à employer tous les moyens nécessaires pour protéger les civils, le personnel humanitaire et les défenseurs des droits de l’homme menacés par les violences. Son rôle est également de soutenir les efforts du gouvernement pour stabiliser et pacifier le pays.

Position des puissances occidentales : entre indifférence et complicité

Malgré des décennies de conflits en RDC, les grandes puissances comme l’Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne n’ont pas mis en place de solutions durables. Au contraire, de nombreuses voix accusent ces pays de soutenir indirectement le Rwanda, qui profite du pillage des ressources congolaises pour alimenter ses exportations. Le géant américain Apple a d’ailleurs été poursuivi en justice par le gouvernement congolais pour l’achat de minerais issus des conflits via Kigali.

La Chine, partenaire économique majeur de la RDC, préfère quant à elle garder une position neutre. Lors de la session publique d’urgence demandée par la RDC au Conseil de sécurité des Nations unies le 26 janvier 2025, la Chine s’est abstenue de prendre position, appelant simplement à la désescalade et à la reprise des négociations. Une attitude qui traduit la difficulté pour la RDC d’obtenir un soutien international face aux ingérences étrangères qui nourrissent les conflits sur son territoire.

Pistes de solutions : vers une sortie de crise durable ?

Face aux enjeux stratégiques de chaque acteur impliqué, il serait illusoire de croire que des sanctions internationales suffiraient à dissuader Paul Kagame de soutenir le M23-AFC. L’histoire récente a montré que les condamnations diplomatiques ont rarement eu un impact décisif sur les dynamiques des conflits en RDC.

Pour mettre un terme à ce cycle de violences, le gouvernement congolais doit poursuivre ses efforts de renforcement des capacités militaires tout en ouvrant un dialogue interne autour des revendications politiques de certains dissidents. L’instabilité de la région ne pourra être endiguée sans une armée aguerrie et une politique de défense proactive, capable de répondre efficacement aux agressions extérieures.

Dans les relations internationales, les décisions ne sont pas dictées par la gravité des crimes commis, mais par le poids géopolitique de ceux qui les perpètrent ou les subissent. C’est pourquoi la RDC doit impérativement nouer des alliances stratégiques avec des puissances influentes, capables de faire contrepoids aux appuis extérieurs du M23-AFC. Le développement de liens diplomatiques solides et d’une armée professionnelle et modernisée représente la meilleure voie pour sortir de ce bourbier qui étouffe le pays depuis trois décennies.

Heshima Magazine

You may like

-

Grands Lacs: Paul Kagame, un catalyseur de crise ?

-

Expansion du conflit en RDC : l’Ouganda peut-il mettre ses menaces à exécution ?

-

RDC : Goma assiégée par l’armée rwandaise, Washington promet des sanctions

-

RDC : Tshisekedi annule son voyage au Venezuela, l’armée reprend du terrain à Masisi

-

RDC : Tshisekedi pas satisfait de l’Union sacrée, 4 ans après la fin du FCC-CACH

-

Pétition contre Kamerhe : un début de crise au sein de l’Union sacrée ?

International

Tshisekedi-Kagame à Washington : faut-il croire à un nouveau rapprochement entre les deux dirigeants ?

Published

1 semaine agoon

novembre 18, 2025By

La redaction

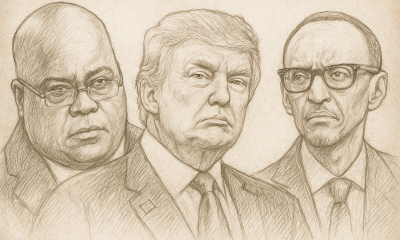

Annoncée depuis juin 2025, la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda) semble devenir imminente. L’émissaire du président américain Donald Trump pour l’Afrique, Massad Boulos, a annoncé le 15 novembre qu’une rencontre entre les deux chefs d’État aura lieu « dans les prochains jours » à la Maison Blanche. Ce tête-à-tête, sous l’égide de Donald Trump, peut-il créer un nouveau rapprochement entre les deux dirigeants ? La quête de la paix dans la région des Grands Lacs les y oblige.

Lors d’un point de presse tenu le 9 juillet 2025 à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump avait déclaré que Félix Tshisekedi et Paul Kagame seraient reçus à Washington dans les « deux prochaines semaines » pour finaliser un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Cet accord, qui vise à mettre un terme à plus de trente ans de conflit dans la région des Grands Lacs, comprend plusieurs engagements majeurs : le retrait des troupes rwandaises de l’est de la RDC, la neutralisation des groupes armés non étatiques – notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) –, ainsi que la création d’un cadre de coopération sécuritaire et économique régionale.

Le 27 juin 2025, un premier pas avait déjà été franchi : les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé un accord à Washington, en présence du secrétaire d’État américain Marco Rubio. Trump a salué cette signature comme un triomphe diplomatique : « Ils se battent depuis 30 ans. Sept millions de morts… Ça a été une lutte longue et brutale », avait-il déclaré. Pour le président rwandais Paul Kagame, cette initiative suscite un accueil prudent : bien qu’il salue la médiation américaine, il insiste sur l’importance que chaque partie respecte ses engagements.

Du côté américain, ce sommet à venir s’inscrit également dans une logique stratégique. Le conseiller spirituel de Trump a souligné que l’accord ne devait pas rester « une paix sur papier », mais devenir « une paix vivante », portée par la coopération et la reconstruction. Cependant, des questions persistent. Certains analystes estiment que l’accord manque de mécanismes robustes de justice et de réparation, notamment en ce qui concerne les victimes des violences à l’est de la RDC. D’autres pointent les enjeux liés aux ressources naturelles : l’est du Congo est extrêmement riche en minerais stratégiques, et le rôle des investisseurs américains dans le cadre du nouvel accord suscite le débat. Enfin, Félix Tshisekedi a lui-même évoqué, lors d’une rencontre avec la diaspora congolaise en Égypte, que la signature prévue à Washington pourrait aussi inclure l’accord de Doha – un autre pacte en négociation avec le mouvement rebelle M23, appuyé par le Rwanda.

Un accord définitif à Doha comme préalable

Après plusieurs sessions de discussions sans issue, les autorités congolaises et les rebelles de l’AFC/M23 ont finalement franchi une nouvelle étape dans le processus de paix que pilote le Qatar depuis le mois de mars. Cet accord-cadre comporte huit protocoles qui déterminent les matières à traiter et les modalités de leur mise en œuvre afin d’aboutir à un accord de paix définitif. Ce texte a été paraphé le 15 novembre à Doha entre Kinshasa et l’AFC/M23. Il prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat, l’ouverture de corridors humanitaires, la restauration de l’autorité de l’État dans les zones affectées et la libération des prisonniers. Washington, par le truchement de Massad Boulos, a salué cette avancée tout en rappelant que « le processus de paix reste long et exigeant, mais il ne prendra pas trop de temps ».

Dans la foulée, Massad Boulos a confirmé que l’entretien prévu à Washington devrait déboucher sur la signature d’un accord économique « majeur » entre Kinshasa et Kigali. « L’invitation est lancée et les deux chefs d’État sont attendus très bientôt à la Maison Blanche », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de ce rapprochement pour la stabilité régionale et la coopération économique.

Si la signature de l’accord de Doha marque une étape « importante », certains observateurs estiment que sa mise en œuvre sera déterminante pour la consolidation de la paix dans l’Est de la RDC. La rencontre Tshisekedi-Kagame à Washington apparaît ainsi comme un prolongement diplomatique de ce processus, avec l’appui direct de l’administration américaine.

Alors que le monde observe, Tshisekedi, Kagame et Trump pourraient sceller un tournant diplomatique majeur : non seulement la fin formelle d’un long conflit, mais peut-être aussi le début d’une ère de coopération régionale. Reste à voir si les promesses de paix se traduiront en réalités concrètes sur le terrain, au-delà des mots et des signatures.

Heshima

International

RDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

Published

2 semaines agoon

novembre 14, 2025By

La redaction

Le 16 novembre 2025, la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria s’affrontent pour une place précieuse aux barrages intercontinentaux pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Entre les Léopards et les Super Aigles, deux équipes africaines aux trajectoires contrastées, mais un dernier ticket pour ce rêve planétaire. L’Afrique retient son souffle…

Dans une demi-finale de barrage intense et indécise disputée à Rabat, la RDC a finalement renversé le Cameroun aux ultimes de la partie et s’est offert une place en finale des barrages africains qui donnera accès au ticket des barrages intercontinentaux prévus en mars 2026. Bien avant ce match, le Nigeria a dû batailler dur pour se défaire du Gabon. Longtemps accrochés, les Super Eagles n’ont fait la différence qu’en prolongation. Alors que les deux équipes étaient à égalité un but partout au terme du temps réglementaire, les Nigérians ont profité de la baisse de régime des Panthères pour s’imposer 4-1 au final.

Les Léopards plus affamés que les Lions

A Rabat, le 13 novembre 2025, l’atmosphère avait des airs de grande soirée africaine malgré la pluie. Camerounais et Congolais s’y retrouvaient pour un match qui, malgré son statut de barrage, avait tout du duel de prestige entre deux nations habituées aux joutes de haut niveau. Le Cameroun, fort d’un effectif expérimenté, entame la rencontre avec ambition. Mais très vite, la RDC impose son rythme, ses courses, son agressivité. Les Léopards pressent, étouffent et s’installent dans le camp adverse en première-temps. Ils se sont montrés plus affamés que les Lions indomptables, multipliant des actions vers le camp camerounais. Le premier but, logique, arrive sur une balle arrêtée parfaitement exécutée par Bryan Cipenga, conclue d’un tir croisé imparable par Chancel Mbemba au second poteau (90+2). Le capitaine des Léopards fêtait sa centième sélection lors de ce match. Une victoire congolaise qui intervient après 27 ans de domination du Cameroun sur la RDC.

Desabre vante son équipe malgré la pluie…

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a vanté les qualités de son équipe qui a joué soudée malgré la météo. « C’était un match contre deux belles équipes d’Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie mais sur une très bonne pelouse. On a joué dix premiers matchs sur du terrain synthétique, ça nous fait du bien pour poser notre jeu sur de bonnes pelouses. On a nos vertus et l’organisation tactique qui s’en suit. On pouvait peut-être ouvrir le score avant mais voilà, on est content. La météo, c’était pour les deux équipes. Ça n’a pas perturbé la vivacité du jeu, ç’a mis un peu de punch dans la rencontre. », a-t-il indiqué après cette victoire.

D’après lui, les deux équipes avaient des chances égales en dépit de la météo, se disant content d’avoir vu Chancel Mbemba marquer sur ce coup de pied arrêté. « Nos joueurs sont comme eux, ils jouent en Premier League, ils en ont quand même l’habitude. Il y a eu du spectacle, nous avons eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. C’est ce qu’il y a à retenir de ce match, il ne s’est pas joué à grand-chose. Le fait que nous soyons assez soudés et patients quelques fois également fait qu’on a la réussite sur le corner. On était prêts. Je suis content que Chancel marque parce qu’on travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés. J’ai pris beaucoup de plaisir. J’ai été fier de coacher mes joueurs. », a-t-il fait savoir.

Rabat, témoin d’un tournant

La débauche d’énergie, la rigueur défensive et la solidarité affichées par les Congolais laissent entrevoir une équipe en pleine maturité. Si cette dynamique se poursuit, la RDC pourrait livrer un autre grand match face au Nigéria. Le Cameroun, malgré son expérience, a subi la fougue et la détermination adverse. Les Léopards, eux, ont offert une prestation alliant caractère et intelligence, deux qualités essentielles pour franchir – si tout va bien – les ultimes portes du monde qui restent devant cette sélection. Le dimanche 16 novembre, ce ne sera pas seulement un match : c’est la promesse d’un destin. Pour le Nigeria, la joie d’un retour sur la scène mondiale. Mais pour la RDC, la marche vers un rêve caressé depuis plus de 50 ans après l’unique participation du pays au mondial en 1974. Une chose est sûre : l’Afrique s’apprête à vivre une soirée dont elle parlera longtemps à Rabat. La capitale marocaine qui abrite ces matchs de barrage pourrait être témoin d’un tournant si la RDC parvenait à renverser la vapeur face aux Nigérians.

Eliminé, le Cameroun se tourne vers la CAN

Après la défaite du Cameroun le jeudi 13 novembre 2025, le sélectionneur camerounais veut tourner la page et se préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Marc Brys veut digérer et se lancer à fond pour cette compétition africaine prévue en décembre 2025 au Maroc. « Tout le monde est déçu mais ils doivent revenir tranquillement et mentalement surtout. On a le temps. On va être prêts [pour la CAN, Ndlr]. On va prendre le temps de digérer mais on sera motivés pour préparer la CAN. Je ne pense pas que ça va être une excuse, pour ne pas jouer une bonne CAN […] », a déclaré Marc Brys après le match. Le coach camerounais a justifié la défaite des Lions indomptables par un manque de sérénité de la part des joueurs. « On n’était pas assez serein devant le but. Avec Eyong qui est très talentueux et qui a mis beaucoup d’impact. Mais il était tellement excité et il a eu les occasions de marquer deux ou trois buts mais bon… C’est un très grand joueur et je suis content de l’avoir », a-t-il ajouté.

Pour ce match contre la RDC, Marc Brys n’avait même pas dévoilé publiquement la liste des joueurs convoqués pour ce rassemblement important. Le football camerounais est depuis plusieurs mois secoué par une crise interne entre la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et le sélectionneur belge. Ces dissensions internes pourraient avoir joué en défaveur de ces fauves.

Heshima

International

Génocide congolais : Tshisekedi entame un long plaidoyer pour une reconnaissance internationale

Published

2 mois agoon

septembre 25, 2025By

La redaction

Depuis la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé un « appel solennel » en faveur de la reconnaissance internationale du « génocide des Congolais » dans l’Est du pays. Dans ce discours empreint de gravité, le chef de l’État a également dénoncé la mauvaise foi persistante du Rwanda dans l’application de l’accord de paix conclu à Washington entre Kinshasa et Kigali, soulignant l’urgence d’une mobilisation diplomatique pour mettre fin à des violences qu’il juge insoutenables.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Félix Tshisekedi a porté un plaidoyer inédit : la reconnaissance par la communauté internationale d’un « génocide congolais ». Le président de la République démocratique du Congo a réclamé la mise en place d’une commission d’enquête internationale, dotée de moyens conséquents, pour rétablir la vérité et rendre justice aux victimes. Devant les chefs d’État et diplomates réunis, le chef de l’État congolais a dénoncé une guerre qui dure depuis plus de trois décennies dans l’Est du pays, qu’il a qualifiée de « génocide silencieux ». Selon lui, ce conflit ne relève plus seulement de considérations militaires ou géopolitiques, mais s’inscrit dans une logique de pillage systématique des ressources congolaises, d’effacement de la mémoire collective et de destruction des communautés.

Le cinquième président congolais a exhorté la communauté internationale à créer une commission d’enquête indépendante, chargée « d’établir la vérité, de rendre justice aux victimes et de rompre le cycle de l’impunité qui alimente ce drame depuis des décennies ». Il a également appelé à l’adoption de sanctions onusiennes contre les responsables de « crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide » commis dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Génocide ? Où en est l’évaluation juridique ?

Le terme « génocide » possède une définition juridique stricte : l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Jusqu’à présent, les rapports d’ONG et de l’ONU évoquent principalement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Certains abus recensés pourraient toutefois, à l’issue d’enquêtes plus poussées, relever de cette qualification. L’ONU a déjà engagé des procédures visant à établir non seulement les faits et les responsabilités, mais aussi l’intention derrière ces violences – condition essentielle pour statuer sur l’existence d’un génocide.

Conscient de la complexité de ce combat juridique et diplomatique, Félix Tshisekedi ne renonce pas. Le chef de l’État entend maintenir son plaidoyer, persuadé qu’il peut, à terme, infléchir l’opinion internationale. Pour appuyer sa démarche, il mise notamment sur le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits (FONAREV). Cette institution publique, qui œuvre également pour les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, milite depuis plus de deux ans pour la reconnaissance du « Génocost », un concept désignant un génocide motivé par la quête effrénée de ressources économiques.

A Rutshuru, des massacres aux allures d’un génocide

Si Félix Tshisekedi a choisi d’élever sa voix sur la scène internationale, c’est aussi parce qu’il dispose de faits concrets susceptibles d’étayer son plaidoyer. En novembre 2022, les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) ont perpétré des massacres d’une ampleur inédite, faisant au moins 130 victimes civiles dans les villages de Kishishe et Bambo, au Nord-Kivu. Selon les premiers éléments, ces exécutions ciblées auraient visé des Hutus en raison de leur appartenance ethnique, une caractéristique qui pourrait, juridiquement, ouvrir la voie à la qualification de crime de génocide.

Un rapport conjoint du Bureau des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) et de la MONUSCO avait dressé un bilan glaçant : 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants exécutés, huit blessés par balles et soixante personnes enlevées. Les enquêteurs décrivaient une véritable « campagne de meurtres, de viols, d’enlèvements et de pillages », menée en représailles à des affrontements entre le M23 et des miliciens des FDLR, ainsi que d’autres groupes armés comme les Maï-Maï Mazembe, Nyatura et la Coalition des mouvements pour le changement.

À Kishishe, Amnesty International a recueilli les témoignages de familles racontant comment les attaques ciblant les hommes adultes ont laissé derrière elles des femmes et des enfants profondément traumatisés, prisonniers d’un climat d’incertitude et de peur.

C’est dans ce contexte que Félix Tshisekedi a lancé, depuis la tribune de l’ONU, un avertissement solennel : « Refuser de reconnaître le génocide congolais correspond à une forme de complicité. »

Le Rwanda, un Etat impliqué dans le drame congolais

Depuis près de trois décennies, Kigali est accusé d’entretenir le cycle de violences à l’Est de la République démocratique du Congo. Depuis l’invasion du pays aux côtés de l’AFDL, qui avait porté Laurent-Désiré Kabila au pouvoir en 1997, le Rwanda n’a cessé d’être soupçonné de soutenir divers groupes armés opérant dans la région. Aujourd’hui encore, à travers l’AFC/M23, Kigali continue d’agir en sous-main, malgré la signature à Washington, le 27 juin dernier, d’un accord de paix censé tourner la page des hostilités.

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi a fustigé « la mauvaise volonté » du Rwanda. Selon lui, Kigali « fait semblant d’avoir retiré ses troupes, mais en réalité elles restent présentes sur le sol congolais et appuient les supplétifs du M23 ». Le chef de l’État congolais estime que cette stratégie vise à « gagner du temps pour laisser la crise s’aggraver ».

Dans la foulée, il a exhorté la communauté internationale à garantir l’application « stricte » de l’accord de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée le 21 février 2025. Une enquête récente des Nations unies a par ailleurs documenté de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis « par toutes les parties », un constat qui vient encore assombrir la perspective d’une paix durable dans la région.

Heshima

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha