Non classé

Ronny Jackson : entre penchant rwandais et méconnaissance de l’histoire

Published

3 mois agoon

By

La redaction

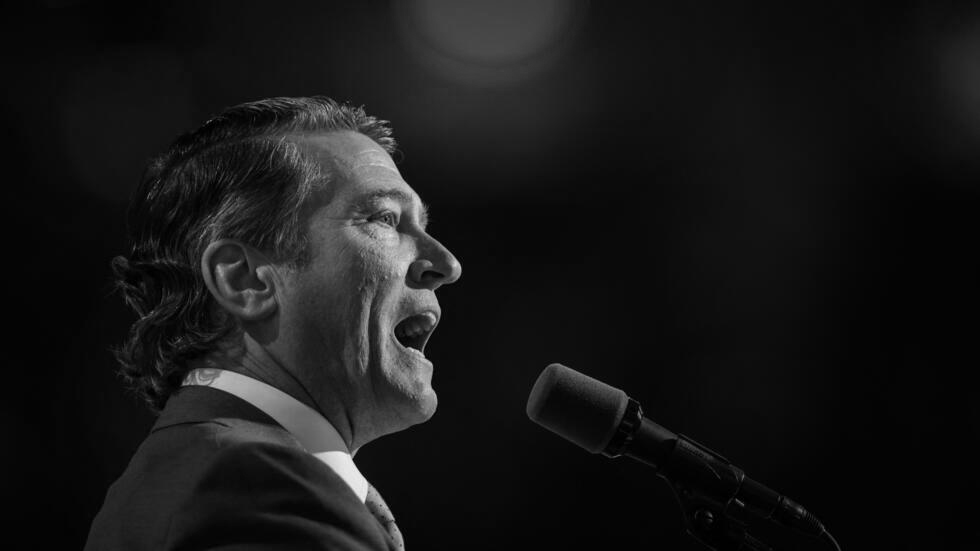

Après sa visite mi-mars en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et dans d’autres pays de la région des Grands Lacs, le membre républicain du Congrès américain, Ronny Jackson, s’est fendu d’un rapport qui a suscité un tollé en RDC. Si ses critiques sur la corruption, le climat des affaires et l’absence de gouvernance du régime Tshisekedi ont fait la joie de l’opposition, un point a cependant fait converger les opinions congolaises : l’histoire biaisée des frontières entre la RDC et le Rwanda relatée par ce congressman américain.

Après avoir bouclé sa visite dans la région des Grands Lacs, où il a rencontré Félix Tshisekedi le 16 mars, puis Paul Kagame, c’est donc le mardi 25 mars 2025 que Ronny Jackson a présenté son rapport devant une commission du Congrès américain. Et ce rapport fait déjà des émules à Kinshasa. Ce n’est pas uniquement à cause des critiques contre la gouvernance de Félix Tshisekedi, mais aussi — et surtout — à cause de sa transgression de l’histoire des frontières congolo-rwandaises. Pour ce membre du Congrès, une partie du territoire du Rwanda aurait été incluse au Congo lors du découpage colonial, entraînant ainsi la présence de populations tutsies en RDC que le gouvernement refuserait de reconnaître comme citoyennes. « Je crois comprendre que certaines personnes dans l’est de la RDC ne sont pas reconnues comme citoyens congolais, et peut-être pas, en partie, parce que c’était le Rwanda avant le redécoupage des frontières il y a de nombreuses années. Et, vous savez, cela faisait partie du Rwanda », a déclaré le congressman, dont l’ambassade des États-Unis en RDC a dénié la qualité d’envoyé spécial de Donald Trump.

En passant par Kigali, Ronny Jackson a emporté aux États-Unis une version erronée de l’histoire des frontières, récitée à longueur de journée par le régime de Paul Kagame. Sans chercher à avoir une vue indépendante de la question, ce congressman s’est approprié la propagande de Kigali. « Il s’est fait le relais de ceux qui lisent mal l’histoire », a réagi Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, lors d’un briefing de presse le 26 mars à Kinshasa. « Il n’a jamais été question, d’aucune manière, de penser qu’on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat autour des limites frontalières de la République démocratique du Congo », a-t-il ajouté.

Un penchant rwandais

Contrairement à ses relations avec le régime Tshisekedi, Ronny Jackson avait déjà établi plusieurs contacts avec celui de Paul Kagame bien avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. L’homme pourrait avoir assimilé la rhétorique rwandaise autour de la crise actuelle. Il avait notamment rencontré, en 2024, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, alors que du côté de Kinshasa, cela semblait être sa première et unique rencontre. Ce qui laisse transparaître un net penchant rwandais dans le discours de cet Américain. Kinshasa a pris le soin de préciser que les déclarations de Ronny Jackson relèvent d’une opinion personnelle et n’engagent en rien le gouvernement américain, lequel poursuit des discussions variées avec la RDC. « Il ne faut pas faire d’un œuf un bœuf », a taclé Patrick Muyaya.

Colonisation et délimitation des frontières

Contrairement à ce qu’affirment Kigali et Ronny Jackson, la RDC n’a jamais intégré une partie du Rwanda lors du découpage colonial. En réalité, c’est le Rwanda qui a récupéré une partie du Congo à la suite d’une réclamation de l’Allemagne, alors puissance coloniale du Rwanda. Une portion de ce qui est aujourd’hui la province de l’Ouest au Rwanda, incluant les villes de Gisenyi et Cyangugu, se trouvait autrefois en République démocratique du Congo. Suite aux exigences du chancelier allemand Otto von Bismarck, la Belgique accepta de revoir les frontières en 1910, faisant ainsi perdre à la RDC ces territoires. « Les Allemands étaient intransigeants, plus que les Rwandais d’aujourd’hui », résume le professeur Tshibangu Kalala, qui affirme avoir passé dix ans à consulter les archives coloniales pour maîtriser l’histoire des frontières de la RDC et de ses voisins.

Selon lui, les Allemands n’auraient jamais laissé la Belgique annexer des territoires rwandais à l’époque. Les deux puissances coloniales s’étaient accordées pour que la frontière naturelle au sud soit le lac Kivu. Sur la terre ferme, au nord, il fut décidé que la chaîne des volcans (Nyiragongo, Nyamulagira, Sabyinyo…) délimiterait la séparation. Ainsi, les populations situées à l’est des volcans étaient considérées comme rwandaises, celles à l’ouest comme congolaises. L’administration coloniale belge avait donné six mois aux riverains pour choisir librement leur nationalité. Certains optèrent pour le Rwanda, mais la majorité resta au Congo. Il s’agissait en grande partie des Hutus et des Bahavu.

Entendre Ronny Jackson affirmer que le Rwanda fut amputé au profit du Congo et que cela expliquerait la présence de Tutsis en RDC témoigne d’une méconnaissance flagrante de l’histoire. D’autant plus que les gouvernements congolais et rwandais avaient pourtant renouvelé, en 2018, les bornes frontalières entre les deux pays, confirmant leurs limites respectives. La délégation congolaise était conduite par Henri Mova Sakanyi et, du côté rwandais, par James Kabarebe.

Heshima

You may like

Nation

Est de la RDC : Dans l’ombre des minerais, qui orchestre le chaos ?

Published

23 heures agoon

juillet 7, 2025By

La redaction

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC), région martyre aux richesses convoitées, est un théâtre où se croisent des puissances étrangères aux agendas souvent opaques. La Chine, le Rwanda et les pays occidentaux, chacun à sa manière, façonnent le destin de cette zone stratégique, où l’or, le cobalt, l’étain et le coltan attisent les appétits. Mais derrière les promesses de développement et les discours diplomatiques, qui tire vraiment les ficelles ? À travers des témoignages de terrain et des analyses approfondies, Heshima Magazine décrypte les jeux d’influence qui alimentent l’instabilité dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

L’emprise chinoise : un géant économique aux ambitions discrètes

La Chine s’est imposée comme un acteur incontournable dans l’Est de la RDC, principalement à travers ses investissements dans le secteur minier. Le pays, qui contrôle environ 80 % de la production mondiale de cobalt, essentiel pour les batteries des technologies modernes, a fait de la RDC un pilier de sa stratégie mondiale. Selon un rapport de la Carnegie Endowment for International Peace publié le 15 mars 2025, les entreprises chinoises comme China Molybdenum Company et Chengtun Mining dominent l’extraction du cobalt et du cuivre dans les provinces orientales. Des accords bilatéraux, tels que le projet Sicomines, promettaient des infrastructures (routes, hôpitaux, écoles) en échange de concessions minières. Pourtant, les bénéfices pour les communautés locales restent maigres.

Dans un village près de Kolwezi, un chef coutumier, confie : « Depuis que les Chinois ont pris la mine, nos terres sont interdites d’accès. On nous promettait des emplois et des routes, mais nos jeunes travaillent dans des conditions dangereuses pour des salaires misérables. » Les critiques pointent également le manque de transparence dans ces accords. Un article de Jeune Afrique du 10 février 2025 affirme que la renégociation de Sicomines, censée corriger les déséquilibres, a surtout profité aux élites congolaises et aux partenaires chinois, laissant les populations locales à l’écart.

Au-delà de l’économie, la présence chinoise a des implications sécuritaires indirectes. Les sites miniers, protégés par l’armée congolaise, deviennent des zones de tension, où des milices locales s’opposent parfois à l’exploitation étrangère. Un ancien officier de l’armée, sous couvert d’anonymat, explique : « Les Chinois ne portent pas d’armes, mais leur argent influence les décisions. Nos soldats sont déployés pour protéger leurs mines, pas nos villages. » Cette dynamique, souligne un rapport du Council on Foreign Relations de mars 2025, renforce la dépendance économique de la RDC tout en alimentant des ressentiments locaux, qui exacerbent l’instabilité.

Le Rwanda : une ombre persistante sur la frontière

L’implication du Rwanda dans l’Est de la RDC reste l’un des sujets les plus controversés de la région. Depuis des décennies, Kigali est accusé de soutenir des groupes armés, notamment le M23, pour défendre ses intérêts économiques et sécuritaires. Un rapport du Groupe d’experts des Nations Unies de décembre 2023 note que le M23, actif dans le Nord et Sud-Kivu, bénéficie d’un appui logistique sophistiqué de la part du Rwanda. Cette accusation a ravivé les tensions diplomatiques, culminant avec la prise de Goma en janvier 2025 et de Bukavu le mois suivant par le M23.

Les motivations du Rwanda sont multiples. Ces régions de la RDC, riche en coltan, représentent une manne économique considérable. Selon plusieurs rapports, le M23 contrôle des zones minières comme Rubaya, générant environ 800 000 dollars par mois grâce au commerce illicite. Un habitant de Rutshuru, Furaha, témoigne : « Nous avons vu des hommes armés, certains parlant kinyarwanda, contrôler les routes vers les mines. Nos champs sont abandonnés, nos familles fuient. » Ces incursions, qui sont des violations territoriales de la RDC et des lois internationales, attisent les tensions entre Kinshasa et Kigali.

Un expert en sécurité basé à Bukavu, préférant rester anonyme, analyse : « Le Rwanda utilise le M23 comme un levier pour maintenir son influence économique et politique. C’est une stratégie de déstabilisation calculée, mais Kigali sait jouer la carte de la diplomatie pour éviter des sanctions trop lourdes. » Malgré les démentis officiels de Kigali en début de la résurgence du M23, de nombreux rapports de terrain et des experts des Nations-Unies, confirment la présence non seulement de matériel militaire rwandais dans les zones contrôlées par le M23 mais aussi des officiers et militaires rwandais. Cette forte implication prolonge un cycle de violence qui a déplacé plus de 5 millions de personnes à ce jour.

L’Occident : entre diplomatie, sanctions et intérêts cachés

Les pays occidentaux, notamment les États-Unis, la France, la Belgique et l’Union européenne, jouent un rôle complexe dans l’Est de la RDC. Héritiers d’une histoire coloniale lourde, ils influencent la région par des canaux diplomatiques, militaires et économiques. Face à l’implication manifeste du Rwanda, l’Union européenne a sanctionné en mars 2025 neuf responsables du M23 et des officiers rwandais, dont le commandant de la 3ᵉ division Eugène Nkubito. Les États-Unis ont ciblé en février le ministre rwandais James Kabarebe et le porte-parole du M23 Lawrence Kanyuka, gelant leurs actifs sur le sol américain. La Belgique, après avoir poussé aux sanctions européennes, s’est vue rétorquer par Kigali une rupture des relations diplomatiques. Ces mesures s’ajoutent à leur soutien à Kinshasa via des programmes d’aide et des pressions diplomatiques, tout en surveillant l’expansion chinoise.

Pourtant, les motivations occidentales ne sont pas dénuées d’intérêts économiques. Un rapport du Center for Strategic and International Studies (CSIS) publié en janvier 2025 souligne que les États-Unis cherchent à sécuriser leur accès aux minerais stratégiques, en concurrence directe avec la Chine. La France et la Belgique, bien que moins dominantes, maintiennent des investissements dans le secteur minier et des projets d’infrastructures. Un diplomate occidental à Kinshasa, sous couvert d’anonymat, confie à Heshima Magazine : « Nous voulons stabiliser la région, mais nos entreprises ont besoin d’un accès direct aux ressources. C’est un équilibre difficile. »

Les voix du terrain : un peuple pris en otage

Les influences étrangères, qu’elles viennent de Pékin, Kigali ou Bruxelles, ont un impact dévastateur sur les populations de l’Est de la RDC. Les violences liées au M23 et à d’autres milices soutenus par certains États voisins et des multinationales, ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers.

Les communautés locales dénoncent également l’exploitation des ressources. Près d’une mine chinoise dans le Sud-Kivu, un chef de village, Bahati, témoigne : « Les routes en terre aplanies par les Chinois ne servent qu’au transport du cobalt, pas au développement de notre population. Nos rivières sont empoisonnées par les déchets miniers, et nos enfants se voient voler leur avenir. » De même, les tensions avec le Rwanda alimentent un sentiment d’abandon. Un activiste des droits humains à Bukavu, Jean-Paul, insiste : « Tant que le Rwanda soutiendra des groupes comme le M23, nos espoirs de paix resteront vains. Mais les Occidentaux et les Chinois doivent aussi cesser de piller nos richesses en utilisant le Rwanda comme bras armé. »

Vers un fragile espoir de paix ?

Alors que les puissances étrangères continuent de façonner l’Est de la RDC, des initiatives diplomatiques émergent. Un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l’égide des américains a été signé le 27 juin 2025. Ce qui pourrait apaiser les tensions frontalières. Cependant, les experts restent sceptiques. Un analyste de Crisis Group, cité dans un rapport de mai 2025, avertit : « Sans une réforme de la gouvernance des ressources et une pression internationale concertée, ces accords risquent de n’être que des pansements sur une plaie profonde. »

L’Est de la RDC demeure un échiquier géopolitique où la Chine, le Rwanda et les pays occidentaux jouent leurs cartes, souvent au détriment des populations locales. Pour que la région retrouve la stabilité, il faudra plus qu’un accord diplomatique : une véritable volonté de placer les Congolais au centre des décisions, loin des appétits étrangers. Comme le résume un commerçant de Rutshuru : « Nos minerais sont une bénédiction et une malédiction. Tant que les puissances étrangères tireront les ficelles, notre paix restera un mirage. »

Heshima Magazine

Non classé

Emploi des jeunes en RDC : du ras-le‑bol à l’espoir tangible ?

Published

2 semaines agoon

juin 25, 2025By

La redaction

Dans les ruelles animées de Kinshasa, Paul, 24 ans, arpente la ville, son diplôme en gestion soigneusement plié dans un dossier usé. « J’ai cherché un emploi pendant deux ans. Les employeurs exigent de l’expérience, mais comment en acquérir si personne ne me donne ma chance ? » confie-t-il, le regard oscillant entre frustration et détermination. À Kisangani, Sarah, 25 ans, a trouvé une autre voie : après une formation en marketing digital, elle a lancé une petite agence de communication en ligne. « Sans ce coup de pouce, je serais peut-être encore à vendre des fruits au marché », dit-elle avec un sourire. Ces témoignages incarnent une réalité partagée par des millions de jeunes en République démocratique du Congo (RDC), un pays où la jeunesse, vibrante et majoritaire, peine à trouver sa place dans une économie fragile.

La RDC est un pays jeune, dans tous les sens du terme. Avec une population estimée à 112,8 millions d’habitants en 2025 et un âge médian de 15,8 ans, selon Worldometer, elle figure parmi les nations les plus jeunes d’Afrique. Cette jeunesse, qui représente 50,44 % de la population en âge de travailler (15-29 ans), est une force vive, mais aussi une pression immense sur le marché du travail. Radio Okapi rapportait en mai 2025 qu’il faudrait créer 9,6 millions d’emplois d’ici à 2030 pour stabiliser le taux de chômage, soit environ 100 000 postes par mois. Un défi herculéen dans un pays où l’économie, largement informelle, repose sur des activités de subsistance.

À Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma…, les jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, partagent un même rêve : un emploi stable, digne, capable de leur offrir un avenir. Mais la réalité est rude. Selon une publication de l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Jeanine Mabunda sur le réseau social X en mai 2024, le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 35 %, le sous-emploi touche 50 % d’entre eux, et 73,5 % de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, d’après la Banque mondiale en 2024. Ces chiffres traduisent une urgence : sans opportunités concrètes, cette jeunesse risque de basculer dans la précarité, voire le désespoir.

Un marché du travail marqué par la précarité

Le marché de l’emploi en RDC est un paradoxe. D’un côté, il absorbe une partie de la jeunesse : 47,1 % des 15-29 ans sont employés, selon l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2022. De l’autre, la qualité des emplois est alarmante. Près de 88,6 % des postes occupés par les jeunes sont informels, et 87,9 % sont qualifiés de « vulnérables », exposant les travailleurs à l’insécurité financière et à l’absence de protection sociale. Le revenu mensuel médian des jeunes s’élève à 21,5 dollars USD, contre 37,6 dollars pour les adultes. Les femmes gagnent en moyenne 15,1 dollars, contre 29 dollars pour les hommes, et les jeunes ruraux perçoivent trois fois moins que leurs homologues urbains.

Les disparités régionales aggravent cette fracture. Kinshasa affiche le taux d’emploi des jeunes le plus bas (19,4 %), tandis que le Nord Ubangi atteint 81,8 %, selon Radio Okapi en mai 2025. Le secteur informel domine, représentant 86,5 % des emplois, avec le privé (51,8 %) et les ménages (38,7 %) comme principaux employeurs, d’après Jeanine Mabunda sur X. À Kolwezi, dans le secteur minier, Justine Kabwik, experte des questions du travail déplore que « 7 jeunes sur 10 sont sans emploi, alors que des expatriés occupent des postes dans les camps miniers ». Ces chiffres peignent une économie qui, malgré sa résilience, enferme trop souvent les jeunes dans des activités précaires, comme le petit commerce, le transport à moto ou l’artisanat de survie.

Paul cité plus haut, a fini par devenir chauffeur de taxi-moto à Kinshasa. « Ce n’est pas ce que j’espérais, mais ça me permet de manger », dit-il. Son histoire reflète celle de nombreux jeunes qui, faute d’opportunités formelles, se rabattent sur l’informel, où la débrouillardise est une qualité essentielle, mais insuffisante pour sortir de la précarité.

Des obstacles structurels tenaces

Pourquoi tant de jeunes restent-ils sur la touche ? L’informalité, qui concerne 89 % de la main-d’œuvre selon une étude du réseau social professionnel ResearchGate de 2024, est un frein majeur. Ce secteur, sous-capitalisé et peu structuré, limite l’accès aux financements et à la protection sociale. Les jeunes entrepreneurs, souvent à la tête de micro-entreprises, peinent à obtenir des prêts bancaires, faute de garanties ou de comptabilité formalisée. « Les banques nous regardent comme des risques, pas comme des opportunités », déplore Sarah, l’entrepreneure de Kisangani.

L’inadéquation entre formation et marché du travail est un autre verrou. Les programmes scolaires, souvent déconnectés des réalités économiques, produisent des diplômés en sciences sociales ou en droit, alors que les employeurs recherchent des techniciens, des informaticiens ou des artisans qualifiés. « On forme des jeunes pour des emplois qui n’existent pas », souligne le psychologue Martin Ngoie.

Les infrastructures déficientes, routes impraticables, électricité intermittente, accès limité à internet, compliquent la création et le développement des entreprises. Dans les zones rurales, où vit une grande partie de la jeunesse, ces défis sont encore plus marqués. L’instabilité politique, notamment dans l’Est, et la corruption, qui gangrène l’administration, rebutent les investisseurs. Perspective Monde rapportait en février 2025 que le chômage des jeunes en RDC, exacerbé par ces facteurs, est un « fléau » national. Enfin, l’accès limité aux financements pour les petites entreprises freine l’entrepreneuriat, un secteur pourtant crucial pour absorber la main-d’œuvre jeune.

Des initiatives qui tracent la voie

Malgré ces obstacles, des lueurs d’espoir émergent. Le gouvernement, les partenaires internationaux et le secteur privé multiplient les initiatives pour offrir des débouchés aux jeunes. Le Fonds spécial pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes (FSPEEJ), créé en 2018, est un exemple phare. Ce fonds propose des financements, des prêts participatifs et des formations, notamment en compétences numériques. En octobre 2024, un forum organisé avec Africa Digital Academy a réuni des jeunes pour les former au marketing digital et à l’utilisation du métaverse, rapporte Actualite.cd. « Dans un monde globalisé, les outils numériques sont la clé de l’insertion professionnelle », insiste Noëlla Ayeganagato, ministre de la Jeunesse.

À Kinshasa, Régine Kahindo Lukwangi, 28 ans, incarne le succès de ces programmes. Partie d’une petite activité de vente de yaourts à l’université, elle a bénéficié d’un accompagnement de l’OIT pour créer une entreprise agro-alimentaire. « Aujourd’hui, j’emploie cinq personnes et j’approvisionne des supermarchés », confie-t-elle à Afrique Renouveau le 19 mars 2025. Son parcours inspire d’autres jeunes à se lancer, malgré les obstacles.

La formation professionnelle est un autre levier clé. L’Agence française de développement (AFD) soutient l’Institut national de préparation professionnelle (INPP), qui a formé entre 16 000 et 40 000 jeunes entre 2009 et 2020, selon un article de l’AFD daté du 25 avril 2024. Jean, 22 ans, originaire de Goma, en est un bénéficiaire. Formé en mécanique automobile, il a ouvert son propre garage. « Cette formation m’a donné les compétences pour être indépendant. J’emploie deux apprenants maintenant », raconte-t-il avec fierté.

Le secteur privé s’engage également. Rawbank, première banque de la RDC, a lancé le programme « We Act » en partenariat avec des incubateurs comme Ovation et Orange Corners. En juin 2025, un bootcamp à Lubumbashi et Kolwezi a formé une cohorte de dix startups, rapporte Financial Afrik. Une publication sur le réseau X de l’agence de presse panafricaine spécialisée dans l’économie africaine (ANA Break News) en juin 2025 salue cet effort, qui vise à stimuler l’entrepreneuriat des jeunes. Dans le secteur minier, des organisations comme Pact offrent des apprentissages pour éloigner les jeunes des mines artisanales. Patrick, 17 ans, a ainsi troqué une vie dangereuse dans une mine de Kolwezi pour une formation en mécanique. « J’ai un avenir maintenant », dit-il, selon un article de Pact.

Les partenaires internationaux jouent un rôle crucial. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) finance des petites entreprises à Kinshasa, comme celle de Brunelle Maluka, qui emploie six personnes dans la fabrication de briques, selon l’OIM. L’Activité de développement intégré pour la jeunesse (IYDA), financée par USAID entre 2018 et 2022, a renforcé les opportunités dans les zones de conflit, rapporte le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC). La plateforme Fair Cobalt Alliance forme également des jeunes dans le secteur minier, offrant des alternatives aux travaux dangereux.

Des secteurs porteurs pour l’avenir

Certains secteurs offrent des perspectives prometteuses. L’agriculture, qui emploie déjà une grande partie de la population rurale, pourrait devenir un moteur d’emploi si elle est modernisée. En 2024, l’organisation canadienne Farm Radio Scripts, spécialisée dans la production de contenus radiophoniques pour les radios rurales africaines, a encouragé les jeunes à s’investir dans l’agriculture urbaine et les jardins communautaires, des activités génératrices d’emplois locaux et essentielles au renforcement de la sécurité alimentaire.

À Bukavu, un groupe de jeunes a lancé une coopérative de maraîchage, employant une dizaine de personnes. « L’agriculture, ce n’est pas seulement pour les vieux. Avec un peu de formation, on peut en vivre dignement », explique leur leader, Joseph, 26 ans.

Le numérique, en pleine expansion, est un autre eldorado. Avec la pénétration croissante d’internet, même dans les zones semi-urbaines, les métiers du digital, développement web, marketing en ligne, gestion de réseaux sociaux, attirent les jeunes. Le Fonds Spécial pour la Promotion, l’Entrepreneuriat et l’Emploi des Jeunes (FSPEEJ), un programme public congolais dédié à l’insertion socio-économique des jeunes, forme des cohortes dans ces domaines en partenariat avec des structures comme Africa Digital Academy, une initiative panafricaine axée sur le développement des compétences numériques et l’employabilité. « Les compétences numériques, c’est l’avenir », affirme Joseph Mbuyi Mukendi, directeur du FSPEEJ. Une publication sur X du média ACP RDC de juin 2025 cite l’exemple d’un jeune entrepreneur ayant bâti une carrière dans le nettoyage, preuve que des secteurs inattendus peuvent aussi offrir des opportunités.

Le secteur minier, pilier de l’économie congolaise, pourrait absorber davantage de jeunes s’il était mieux structuré. Des programmes comme ceux de la Fair Cobalt Alliance montrent la voie, mais leur portée reste limitée.

Les défis à surmonter

Malgré ces avancées, les obstacles restent nombreux. La portée des programmes, souvent concentrés dans les grandes villes, laisse les jeunes ruraux à la marge. « À Kinshasa, il y a des formations, des incubateurs. Mais dans mon village, rien », regrette Marie, 20 ans, une agricultrice du Kasaï. L’accès à l’éducation de qualité, particulièrement pour les filles, reste un défi, avec des taux d’abandon élevés dans les zones rurales. La corruption, qui freine la mise en œuvre des projets, et l’instabilité dans l’Est compliquent les efforts.

Malgré les initiatives comme le Fonds de promotion pour l’industrie (FPI) et le Fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo (FOGEC) destiné à sécuriser les prêts aux jeunes entrepreneurs, l’accès au crédit demeure semé d’embûches. Les procédures complexes continuent de décourager de nombreux porteurs de projets, particulièrement dans les provinces éloignées des centres décisionnels.

En mars 2024, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, mettait en avant des mécanismes innovants de prêts sans garantie. Pourtant, près d’un an plus tard, leur implémentation à grande échelle se fait toujours attendre. Un retard qui suscite l’impatience chez les jeunes entrepreneurs.

Cette situation révèle un problème plus profond : le manque de coordination efficace entre les différents acteurs, gouvernement, secteur privé et organisations non gouvernementales. Alors que chaque entité développe ses propres programmes, l’absence de synergie limite considérablement leur impact global. Comme le souligne un rapport de 2024 de la Banque africaine de développement, la multiplication des initiatives non coordonnées risque de diluer les efforts plutôt que de les amplifier.

Pourtant, des solutions existent. La digitalisation des processus, déjà expérimentée avec succès par certaines institutions financières locales, pourrait simplifier l’accès aux fonds. De même, un guichet unique regroupant l’ensemble des dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat jeune permettrait de gagner en efficacité. Reste à transformer ces pistes en réalité tangible pour les milliers de jeunes Congolais en attente d’opportunités.

Construire les bases d’une inclusion économique durable

Pour transformer la jeunesse congolaise en moteur économique, une approche intégrée s’impose. Tout d’abord, réformer l’éducation est crucial. Les curricula doivent être alignés sur les besoins du marché, avec un accent sur les métiers techniques, numériques et agricoles. Multiplier les centres de formation professionnelle, comme ceux de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP), surtout en zones rurales, permettrait de toucher davantage de jeunes.

Ensuite, soutenir l’entrepreneuriat est une priorité. Des incubateurs, des microcrédits adaptés et des formations en gestion sont nécessaires pour aider les jeunes à lancer des entreprises viables. La formalisation progressive de l’informel, via des taxes simplifiées et des incitations à l’enregistrement, offrirait plus de sécurité et d’accès aux financements. « Si on simplifiait les démarches, beaucoup de jeunes passeraient au formel », estime Martin Ngoie.

Investir dans les infrastructures, routes, électricité, internet, est indispensable pour stimuler l’activité économique. Un climat des affaires plus transparent, débarrassé de la corruption, attirerait davantage d’investisseurs. Enfin, renforcer le dialogue entre gouvernement, secteur privé et partenaires internationaux maximiserait l’impact des initiatives. Des secteurs comme l’agriculture, le numérique et le minier, s’ils sont mieux structurés, pourraient absorber des millions de jeunes.

Une chance à saisir collectivement

La jeunesse congolaise, avec sa créativité et sa résilience, est prête à transformer la RDC. Les initiatives du FSPEEJ, de Rawbank, de l’OIT ou de Pact sont des étincelles d’espoir, mais elles doivent s’amplifier pour répondre à l’ampleur du défi. « La jeunesse n’est pas seulement l’avenir, elle est le présent », martèle le psychologue Martin Ngoie. « Y investir, c’est bâtir la prospérité de tous. »

À l’heure où la RDC aspire à un renouveau économique, donner à Paul, Sarah, Jean et des millions d’autres jeunes les outils pour réussir n’est pas une option, mais une nécessité. Leur énergie, leur ambition et leur détermination sont les ingrédients d’un avenir prometteur. Reste à leur offrir le terrain fertile pour s’épanouir.

Heshima Magazine

International

Afrique : ces anciens chefs d’État qui ont réussi à revenir au pouvoir

Published

3 semaines agoon

juin 17, 2025By

La redaction

En Afrique, certains chefs d’État sont revenus aux commandes après avoir quitté le pouvoir. Certains ont réussi à le faire en utilisant les armes. Du Congolais Denis Sassou-Nguesso au Ghanéen Jerry Rawlings, Heshima Magazine revient sur la ‘‘short list’’ de ces présidents qui ont retrouvé les palais présidentiels par des moyens pacifiques ou par la force.

Dans le microcosme politique africain, les comportements des chefs d’État varient considérablement, allant parfois de l’autoritarisme à la démocratie. Ces attitudes sont influencées par des facteurs historiques, culturels et politiques des différents pays. Certains chefs d’État ont utilisé l’autoritarisme pour consolider leur pouvoir, limitant ainsi la participation politique. Dans d’autres régions du continent, certains mettent l’accent sur le développement économique et la consolidation des institutions démocratiques. Ces attitudes et comportements sont également dictés par une influence des anciennes métropoles de certains pays hier colonisés. Ces anciennes puissances coloniales exercent souvent une influence depuis l’Occident.

Denis Sassou Nguesso, un retour par les armes

Denis Sassou Nguesso est né le 29 novembre 1943 à Edou, dans le district d’Oyo, au nord de la République du Congo, alors appelée Moyen-Congo, dans le cadre de l’organisation de l’Afrique équatoriale française (AEF), une fédération coloniale regroupant quatre territoires : le Tchad, l’Oubangui-Chari (actuelle Centrafrique), le Moyen-Congo (actuel Congo-Brazzaville), et le Gabon. Après l’assassinat du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, Denis Sassou-Nguesso, alors colonel au sein de l’armée et membre influent du Parti congolais du travail (PCT), joue un rôle majeur.

Avant la normalisation de la vie politique du pays, la Constitution de 1973 est d’abord abrogée. C’est un Comité militaire du parti, dont il est membre, qui assume l’intérim du pouvoir. Dans ce comité, le colonel Denis Sassou Nguesso occupe les postes de premier vice-président et de ministre de la Défense. Mais au fil des jours, un bras de fer s’engage entre lui et le président Joachim Yhombi-Opango. Ce dernier sera vite accusé de corruption et écarté de son poste lors d’une séance du Comité central du PCT, le 5 février 1979.

Reconnu comme l’un des instigateurs de ce renversement indolore du président Yhombi-Opango, Sassou Nguesso est nommé président provisoire le 8 février, soit trois jours après la réunion du comité central du PCT. En mars, il sera confirmé dans ses fonctions lors d’un congrès spécial. Ainsi, Denis Sassou Nguesso devient le président de la République du Congo. Pour consolider son mandat de 5 ans, il organise des élections le 8 juillet, lors desquelles le PCT, parti unique, monopolise les sièges. Un référendum appuie également la nouvelle Constitution. Et dans son discours après sa prestation de serment, le 14 août, le président amnistie les prisonniers politiques, incluant ceux accusés de l’assassinat du président Marien Ngouabi en 1977. Il va rapprocher le Congo du communisme tout en gardant d’excellentes relations avec l’Occident, principalement la France. Sassou va ainsi diriger le pays pendant toute une décennie, jusqu’en 1990. Au cours de cette année, le Congo-Brazzaville n’échappera pas au vent de la perestroïka qui souffle depuis l’Union soviétique jusqu’en Afrique. Sur l’autre rive du fleuve Congo, au Zaïre d’alors, Mobutu s’est tiré d’affaire en autorisant le multipartisme, chez lui, ce mouvement des réformes démocratiques lui apportera une défaite cuisante à la présidentielle de 1992, entraînant aussi son parti, le PCT.

Pascal Lisouba, renversé militairement par Sassou

En 1992, c’est un homme du sud du pays qui prend le pouvoir : Pascal Lisouba. Après s’être débarrassé tour à tour du président en fonction, Denis Sassou-Nguesso, et d’un grand adversaire politique, Bernard Kolelas, Pascal Lisouba devient le sixième président du Congo indépendant mais le premier à être élu au suffrage universel direct dans un scrutin ouvert. Réputé comme un intellectuel de haut vol, Lisouba ne connaitra malheureusement pas un quinquennat tranquille. L’ombre de son prédécesseur va continuer à planer sur le pays. Certains observateurs accuseraient même l’ex président Sassou de mettre des bâtons dans les roues de son successeur. Dans ce contexte, le nouveau président doit alors faire face au mécontentement grandissant des fonctionnaires, qui accusaient plusieurs mois de retard dans leurs salaires. Il y a aussi une question sécuritaire majeure : la prolifération de milices à base ethnique. Mais la grande question qui aurait provoqué plus tard le come-back de Denis Sassou-Nguesso serait celle de la gestion de la manne pétrolière du pays. Pascal Lisouba a fait face « aux blocages du pétrolier français Elf, qui lui refuse des avances sur la manne pétrolière, indispensable au paiement des salaires, tout en lui reprochant de brader le brent congolais, notamment à la firme américaine Occidental Petroleum (Oxy) », explique le journal Le Monde. Sous son mandat, le pays connaitra deux guerres. La première en 1993, qualifiée de « guerre du pétrole », puis la seconde en 1997, qui entraînera son départ du pouvoir au profit d’un retour de Denis Sassou-Nguesso. Cette deuxième guerre civile sera particulièrement meurtrière avec des dégâts collatéraux à Kinshasa, la capitale de la RDC, voisine de Brazzaville. Pascal Lisouba fuit au Gabon, laissant le pays aux mains des milices de l’ancien président Denis Sassou-Nguesso. « Ce sont eux qui ont pris Brazzaville puis Pointe Noire avec l’aide de l’armée angolaise », explique la journaliste Dorothée Olliéric, envoyée spéciale d’un média français en 1997. Ainsi, Denis Sassou-Nguesso va retourner au pouvoir pour ne plus le quitter jusqu’à présent. « En 2015, il a modifié la constitution pour s’accorder une possibilité de se représenter à plusieurs reprises à la tête du pays », explique un politologue du Congo-Brazzaville en exil.

Denis Sassou-Nguesso est donc redevenu officiellement président de la République du Congo depuis le 25 octobre 1997, après avoir déjà été au pouvoir de 1979 à 1992. Il a également été chef de l’État par intérim de 1977 à 1979 suite à l’assassinat de Marien Ngouabi. Il a été réélu en 2002, 2009 puis 2016 avec une opposition parfois réprimée. Son dernier challenger politique, le général Jean-Marie Michel Mokoko – ancien chef de l’armée – purge depuis 2018 une peine de 20 ans de prison ferme après les élections de 2016. Il est accusé d’« atteinte à la sûreté intérieure et détention illégale d’armes et munitions de guerre ».

Une bonne partie de l’histoire postcoloniale de ce pays s’est jouée avec le personnage politique de Denis Sassou-Nguesso. Malgré sa proximité avec la France et la multinationale Total, le régime de Denis Sassou-Nguesso est souvent critiqué pour son autoritarisme, la répression de l’opposition, et la corruption. Son pays, riche en pétrole, souffre malgré tout d’une économie fragile et d’une forte dette publique. Et pendant ce temps, la famille biologique du président de la République occupe des postes clés au sein de l’Etat et dans l’économie. Le chef de l’Etat a fait l’objet, avec ses proches, de poursuites en France dans l’affaire dite des « biens mal acquis », concernant l’achat de propriétés de luxe en Europe avec des fonds publics présumés détournés.

Au Burundi, les coups d’Etat de Pierre Buyoya

Pierre Buyoya est une figure politique majeure de l’histoire du Burundi. Comme Denis Sassou-Nguesso, lui aussi a dirigé le pays à deux reprises, dans un contexte de tensions ethniques entre Hutus et Tutsis. Né le 24 novembre 1949 à Rutovu, dans une famille tutsie de la région de Bururi, Pierre Buyoya a suivi une formation militaire, notamment en Belgique et en France, et gravi les échelons de l’armée burundaise. Il est perçu comme un officier brillant, loyal et modéré. Mais le 3 septembre 1987, il mène un coup d’État sans effusion de sang contre le président Jean-Baptiste Bagaza, accusé de dérive autoritaire et de persécutions religieuses. Pierre Buyoya devient président du Burundi. Il instaure un régime militaire mais avec une légère ouverture politique. En 1992, une nouvelle Constitution multipartite est adoptée par référendum. En 1993, Buyoya organise les premières élections libres du pays. Malheureusement, il sera battu par Melchior Ndadaye, un Hutu. Ce qui marque un tournant historique dans un pays longtemps dirigé par un Tutsi. C’est d’ailleurs la première fois qu’un Hutu accède au pouvoir. Pourtant, les Hutu représentent environ 85 % de la population du Burundi.

En octobre 1993, peu après son élection, le président Ndadaye est assassiné par des militaires tutsis, provoquant une guerre civile entre Hutus et Tutsis dans le pays. Le Burundi entre alors dans une période d’instabilité, avec plusieurs gouvernements de transition et de brefs coups de force militaires. Cette période sera aussi sanglante pour le pays.

Deuxième prise de pouvoir de Buyoya (1996–2003)

Le 25 juillet 1996, Buyoya revient au pouvoir par un second coup d’État, renversant le président Sylvestre Ntibantunganya, en pleine guerre civile. Son retour est condamné par la communauté internationale, notamment par les pays africains, qui imposent des sanctions économiques contre le Burundi. Pour calmer tout le monde, il initie un processus de paix, notamment des négociations avec les groupes armés et les partis politiques. En 2000, il signera les Accords d’Arusha, qui visent à mettre un terme à la guerre civile (300 000 morts entre 1993 et 2006), et quitte le pouvoir en 2003 conformément à ces accords. En partant, il a cédé pacifiquement le pouvoir à Domitien Ndayizeye, un Hutu, conformément aux accords de paix. Ces Accords d’Arusha pour la paix et la réconciliation ont été signés avec l’aide de médiateurs comme Nelson Mandela et le Tanzanien Julius Nyerere. Buyoya décède à Paris à l’âge de 71 ans, des suites du Covid-19.

Au Ghana, des violents coups d’Etat de Jerry Rawlings

Au Ghana, Jerry Rawlings représente une figure emblématique de l’histoire contemporaine du pays. Né le 22 juin 1947 à Accra, au Ghana, d’un père écossais et d’une mère ghanéenne, il intègre l’armée de l’air du Ghana et obtient son diplôme en 1969. Il devient lieutenant d’aviation puis va gravir les échelons au sein de la grande muette. En 1979, il tente son premier coup d’État contre le régime militaire du général Fred Akuffo, dénonçant la corruption et les inégalités. Mais son action échoue. Jerry Rawlings est arrêté, jugé et condamné à mort, mais il devient très populaire parmi la population et les jeunes soldats. Le 4 juin 1979, de jeunes officiers le libèrent et le placent à la tête du pays après un coup d’État réussi. Il dirige brièvement le Conseil des Forces armées révolutionnaires (AFRC). Le nouveau chef d’Etat militaire a de l’aversion pour la classe politique ghanéenne qu’il estime corrompue. Alors, il aura comme mot d’ordre : « nettoyer » les écuries d’Augias de ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest. Pour ce faire, il va faire exécuter plusieurs anciens chefs d’État et généraux de l’armée dont le général Fred Akuffo (son prédécesseur) pour corruption après des procès. Mais quelques années plus tard, il va exprimer ses regrets concernant ces exécutions. Trois mois seulement après ce putsch, soit en septembre 1979, il remet le pouvoir à un président civil élu, Hilla Limann, mais reste influent dans l’ombre.

Un deuxième coup d’Etat pour un long règne (1981–2001)

Deux ans après son premier coup d’Etat, soit le 31 décembre 1981, Rawlings organise un deuxième coup d’État, renversant le président Limann, qu’il juge inefficace. Il établit le Conseil provisoire de défense nationale (PNDC) et dirige un régime autoritaire fondé sur des principes révolutionnaires et populistes. Face à une grave crise économique, il opère un revirement en politique économique, ouvrant la voie à des collaborations notamment avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Il applique des programmes d’ajustement structurel, avec des résultats mitigés : croissance relancée mais une forte pauvreté persiste dans le pays. Sur le plan de la politique étrangère, il tisse des liens avec Fidel Castro et Mouammar Khadafi, devenant presque l’ami de ces leaders. En 1992, il introduit d’élections multipartites, date à laquelle il est lui-même élu pour la première fois président de la République. Réélu pour la dernière fois en 1996, puisque, selon les termes d’une constitution dont il est lui-même l’auteur, aucun président ne peut se représenter une troisième fois.

Après deux mandats officiels, il quitte ainsi le pouvoir en 2001, et, fait rare en Afrique, de manière pacifique et volontaire. Après quasiment dix-neuf années d’exercice ininterrompu, il apporte son soutien à son dauphin et vice-président, John Atta-Mills. Mais ce dernier ne réussit à remporter le scrutin face à John Kufuor, candidat du parti d’opposition New Patriotic Party (NPP). Il décède en 2020, à Accra, à l’âge de 73 ans. En Afrique et particulièrement au Ghana, il passe pour un modèle. Son charisme, son franc-parler et sa proximité avec les classes populaires l’ont rendu populaire. Grâce à lui, le Ghana a stabilisé sa démocratie et le cycle électoral a régulièrement continué jusqu’à l’élection en 2025 du président John Dramani Mahama. Ce dernier a battu Nana Akufo-Addo, qui était en poste depuis 2017. Aux yeux de certains médias, Jerry Rawlings a incarné une extraordinaire carrière. « Peu de dirigeants, même parmi les plus colorés d’Afrique, ont pu égaler l’extraordinaire carrière de Jerry Rawling : deux fois chef d’un coup d’État militaire et deux fois élu à la présidence du Ghana », commente la BBC à l’occasion des funérailles de cette personnalité politique ghanéenne à Accra. Rawlings est resté une figure influente de la vie politique ghanéenne et souvent sollicité comme médiateur en Afrique.

Amadou Toumani Touré au Mali : du putschiste à un élu civil

Dans l’histoire post-indépendance du Mali, un dirigeant a aussi marqué son époque parmi tant d’autres : Amadou Toumani Touré. Souvent surnommé « ATT », il fut une figure politique majeure du pays. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, au centre du Mali, Amadou Toumani Touré suit une formation militaire au Mali, en Union soviétique, et en France (École d’application de l’infanterie à Montpellier). Il est arrivé au pouvoir en participant à un coup d’État militaire contre le général Moussa Traoré qui dirigeait le Mali d’une main de fer.

Arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1968, le président Moussa Traoré impose un parti unique, l’Union démocratique du peuple malien (UDPM), fortement contesté en raison de graves crises économiques. Cette contestation s’intensifie à la fin des années 1980 avec des crises économiques récurrentes et la soif de démocratie dans un contexte de multipartisme en Afrique de l’Ouest. Plusieurs grèves syndicales et estudiantines s’enchaînent et paralysent le pays. Le régime militaire du parti unique réprime dans le sang toutes velléités démocratiques. Ce qui ouvre la voie à un coup d’Etat. Le 26 mars 1991, un groupe de militaires mené par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse le général président et le met aux arrêts. Il sera jugé et condamné à mort en 1993. Un Comité transitoire pour le salut du peuple (CTSP) est créé et l’UDPM, le parti de l’ex président, est dissous. Soumana Sacko a été nommé chef du gouvernement d’Amadou Toumani Touré. Après ce putsch, ce président de transition avait pris des engagements pour organiser les élections. Quatre mois plus tard, une tentative de putsch, qui visait le nouvel homme fort de Bamako, échoue. Soupçonné d’avoir participé à cette conjuration, le ministre de l’Intérieur est arrêté le 15 juillet 1991. En 1992, des élections législatives ont lieu conformément aux engagements du président putschiste. Organisé en avril 1992, le second tour de cette élection a vu Alpha Oumar Konaré l’emporter face à Tieoule Mamadou Konaté, son rival.

ATT revient au pouvoir par les élections en tant que civil

Après la victoire d’Alpha Oumar Konaré, ce dernier organise le Mali en engageant le pays sur la voie de la démocratie. Après des réformes politiques et économiques, l’année 1997 sera marquée par sa réélection à la tête du pays et la victoire aux législatives de son parti, l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-Pasj). Même si des irrégularités et la controverse ont entaché les résultats contestés par l’opposition, le pays se dirigera tout de même vers la fin du dernier mandat de Konaré. En 2002, ATT réapparaît dans la sphère politique. Cette fois-ci, il est devenu civil après sa retraite anticipée de l’armée. Il va concourir à la présidentielle de 2002 et l’emportera le 1er septembre de cette année. Il restera célèbre pour avoir joué un rôle central dans la démocratisation du pays dans les années 1990, après avoir renversé une dictature militaire, puis pour avoir dirigé le pays comme président élu. Son parcours se distingue par sa réputation de « soldat de la démocratie » jusqu’à sa chute en 2012. Cette année, le pays a malheureusement sombré dans un nouveau putsch. Le 22 mars, le général Amadou Haya Sanogo prend le pouvoir. ATT va mourir le 10 novembre 2020 à Istanbul, en Turquie, à l’âge de 72 ans, à la suite d’une opération cardiaque.

Une situation qui guette certains pays africains

En Afrique, cette tendance à revenir au pouvoir après avoir fait son temps guette certains anciens chefs d’Etat. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, après avoir été forcé à la démission, tente de revenir aux affaires de plusieurs manières. Ecarté de l’ANC, parti principal du pays, il a créé son propre parti pour tenter de revenir aux affaires grâce aux résultats des législatives. Ce qui a émietté les sièges de l’ANC qui, pour la première fois de son histoire, a perdu la majorité absolue au parlement. Ce qui l’a obligé à créer des alliances pour gouverner le pays. À défaut de revenir à la tête du pays qui nécessite une majorité des sièges confortables, Jacob Zuma cherche toutefois à influencer la politique sud-africaine et à regagner une position de force. En RDC, l’ancien président Joseph Kabila semble également être dans cette logique. Ce dernier a presque rallié la rébellion du Mouvement du 23 mars (AFC/M23) qui occupe une partie du pays dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Lors d’une interview aux États-Unis, son conseiller, Barnabé Kikaya, n’a pas mâché ses mots : « Les objectifs du président Kabila ne sont pas en contradiction avec ceux de la rébellion. Ils visent tous à mettre fin à la tyrannie de Tshisekedi ».

Heshima

Trending

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoRDC : les revendications profondes du M23 et leurs possibles conséquences…

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoDeal minier RDC-USA : des doutes s’installent du côté américain

-

International3 semaines ago

International3 semaines agoAccord de paix RDC-Rwanda : le point sur l’intégration des rebelles fait grincer des dents

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoIsolé à Doha et à Washington : Kabila attend la carte de la CENCO-ECC

-

International3 semaines ago

International3 semaines agoAfrique : ces anciens chefs d’État qui ont réussi à revenir au pouvoir

-

International3 semaines ago

International3 semaines agoDiplomatie RDC vs Rwanda : l’autre grande guerre

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoImpunité du Rwanda : Une garantie de répétition de ses crimes en RDC

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : un trésor de plus de 24 000 milliards de dollars qui attend toujours ses investisseurs