Nation

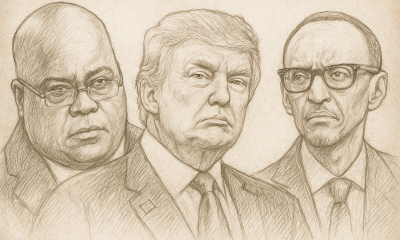

De l’élite à la rébellion : le paradoxe congolais

Published

7 mois agoon

By

La redaction

Depuis 1960, la RDC est marquée par des rébellions armées alimentées par des luttes de pouvoir, des tensions ethniques et la convoitise de ses richesses minières. Malgré un processus démocratique et la légitimité du président Tshisekedi, des figures comme Corneille Nangaa ou tout récemment Franck Diongo sont liées à un mouvement armé. Heshima Magazine explore l’histoire de ces conflits, les parcours de leurs acteurs et les raisons d’un recours à la guerre dans un pays qui n’est pas une dictature.

La récurrence des armes dans la politique congolaise n’est pas un accident. Elle reflète des failles structurelles profondes : un État central affaibli, une corruption endémique, des inégalités régionales, et des interférences étrangères qui exploitent ces vulnérabilités. Depuis les premières années de l’indépendance, marquées par des crises politiques brutales, jusqu’aux rébellions contemporaines comme celle du Mouvement du 23 mars (M23), la RDC semble prisonnière d’un paradoxe. D’un côté, elle dispose d’un potentiel immense, des ressources naturelles stratégiques, une population jeune et dynamique, une superficie équivalant à l’Europe occidentale. De l’autre, elle est minée par des conflits qui, loin de résoudre les griefs, aggravent les souffrances d’un peuple déjà éprouvé par des décennies de chaos. Comprendre pourquoi des leaders congolais, souvent issus de l’élite politique ou intellectuelle, optent pour la rébellion nécessite un retour sur l’histoire, une analyse des dynamiques actuelles, et une réflexion sur ce que signifie gouverner un pays aussi complexe.

Une histoire de rébellions en RDC

L’histoire de la République démocratique du Congo (RDC) est marquée par une succession de rébellions, chacune ancrée dans des luttes pour le pouvoir, des tensions ethniques, des richesses minières ou des influences étrangères. Depuis l’indépendance le 30 juin 1960, le pays a été le théâtre de crises où les armes sont devenues un moyen récurrent de contester l’autorité, souvent au détriment de la cohésion nationale. Ces soulèvements, portés par des leaders aux profils variés, s’inscrivent dans une chronologie où les événements anciens jettent les bases des conflits plus récents.

Dès l’indépendance, le Congo sombre dans le chaos. La sécession du Katanga, orchestrée par Moïse Tshombe avec l’appui des puissances occidentales, expose les divisions internes et les convoitises autour des ressources minières. Patrice Lumumba, premier Premier ministre, est assassiné en 1961 dans un contexte de guerre froide, laissant un vide politique. Ce meurtre alimente des mouvements lumumbistes, comme celui d’Antoine Gizenga, qui proclame en 1961 la « République libre du Congo » à Stanleyville, avec le soutien de l’Union soviétique. Bien que brève, son entreprise illustre la fragmentation des premières années post-indépendance.

Cette période voit également l’émergence d’autres figures rebelles. En 1964, Christophe Gbenye, ancien ministre, dirige la rébellion Simba, une insurrection lumumbiste visant à renverser un gouvernement jugé pro-occidental. Soutenu par des idéaux socialistes et des appuis soviétiques, Gbenye contrôle temporairement l’est du pays avant d’être défait. Parallèlement, Pierre Mulele lance une révolte maoïste dans la région de Kwilu, mobilisant les populations rurales avec une rhétorique anti-impérialiste. Malgré leur élan initial, ces rébellions des années 1960 s’essoufflent face à la répression, mais elles instaurent une tradition de contestation armée qui perdure.

Les années 1990 ouvrent une nouvelle phase de conflits d’une ampleur inédite. La Première Guerre du Congo (1996-1997), menée par Laurent-Désiré Kabila à la tête de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), renverse Mobutu Sese Seko, dont le régime kleptocratique s’était effondré. Soutenu par le Rwanda et l’Ouganda, Kabila exploite les griefs populaires et les tensions autour des Banyamulenge, une communauté tutsie congolaise. Une fois au pouvoir, il rompt avec ses alliés, provoquant la Seconde Guerre du Congo (1998-2003), surnommée « la Première Guerre mondiale africaine » en raison de l’implication de neuf pays et d’innombrables groupes armés.

Cette guerre fait émerger une mosaïque de leaders rebelles. Le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), soutenu par le Rwanda, attire des figures comme Wamba dia Wamba, un intellectuel devenu chef rebelle en 1998, avant de diriger une faction dissidente, le RCD-Kisangani. Azarias Ruberwa, jeune juriste, devient secrétaire général du RCD, représentant les Banyamulenge, tandis qu’Adolphe Onusumba en prend la présidence en 2000. Moïse Nyarugabo, Alexis Tambwe Mwamba et Jean-Pierre Ondekane renforcent l’influence du groupe. Roger Lumbala, à la tête du RCD-Nationale, et Mbusa Nyamwisi, leader du RCD-Kisangani/Mouvement de Libération, illustrent la multiplication des factions, souvent motivées par le contrôle des minerais.

Simultanément, le Mouvement de Libération du Congo (MLC), soutenu par l’Ouganda, mobilise des figures comme Olivier Kamitatu, secrétaire général dès 1999, et Thomas Luhaka, passé du RCD au MLC. Ces groupes, malgré leurs discours politiques, se livrent à des exactions et exploitent les ressources, transformant l’est congolais en un champ de bataille. L’accord de paix de Sun City en 2002 et la transition de 2003 intègrent plusieurs de ces leaders dans le gouvernement, révélant une porosité entre rébellion et politique institutionnelle. Une sorte de prime à la rébellion qui risque de perdurer avec l’actuelle AFC/M23.

Au début des années 2000, de nouvelles tensions émergent. En 2004, Kinshasa est secouée par deux tentatives de coup d’État. Le 28 mars, d’anciens militaires de la Division spéciale présidentielle de Mobutu attaquent des sites stratégiques. Puis, le 11 juin, le major Éric Lenge, membre de la garde présidentielle, prend brièvement le contrôle de la radio-télévision nationale, annonçant la suspension des institutions. Les forces loyalistes reprennent rapidement la situation, mais ces événements soulignent la fragilité de la transition post-conflit.

Dans le Kongo Central, Ne Mwanda Nsemi, leader du mouvement Bundu dia Kongo, prône à partir de 2006 la résurrection de l’ancien royaume du Kongo. Son mouvement, initialement spirituel, s’arme et s’attaque aux représentants de l’État, revendiquant une rupture avec Kinshasa. Entre 2007 et 2008, la répression de l’armée congolaise contre le BDK fait des dizaines de morts, exacerbant les tensions identitaires. Nsemi, figure mystico-politique, décède le 18 octobre 2023, laissant un héritage controversé.

Les années 2010 marquent de nouveaux soubresauts. Le 30 décembre 2013, les partisans du pasteur Paul Joseph Mukungubila attaquent la télévision nationale, l’aéroport et une base militaire à Kinshasa, dénonçant le régime de Joseph Kabila. La riposte des forces de sécurité fait plus de 100 morts. Plus récemment, le Mouvement du 23 mars (M23), créé en 2012 par des déserteurs soutenus par le Rwanda, resurgit en 2021. En 2023, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, fonde l’Alliance Fleuve Congo (AFC), intégrant le M23, et ravive les tensions ethniques et électorales.

Enfin, le 19 mai 2024, Christian Malanga, opposant exilé, tente un coup d’État à Kinshasa, ciblant le palais présidentiel et la résidence de Vital Kamerhe. Son commando, arborant le drapeau du Zaïre, est rapidement neutralisé, Malanga tué, et une cinquantaine de personnes arrêtées, dont trois Américains. Ces derniers, rapatriés après la commutation de leur peine, font face à des accusations de conspiration terroriste aux États-Unis. Cet épisode, comme les précédents, illustre la persistance des menaces contre le pouvoir central et la complexité des dynamiques internes et régionales.

De Lumumba à Malanga, les rébellions congolaises révèlent une constante : le recours aux armes comme levier politique, souvent au service d’intérêts locaux, ethniques ou internationaux. Chaque soulèvement, bien que singulier, s’inscrit dans une trajectoire où les espoirs d’unité nationale se heurtent aux réalités d’un pays fracturé.

Corneille Nangaa : de la société civile à la rébellion

Corneille Nangaa incarne une trajectoire singulière, celle d’un homme passé des institutions démocratiques à la rébellion armée. Né en 1970 à Haut-Uélé, cet ancien membre de la société civile, formé aux relations internationales, s’illustre dans les années 2000 au sein d’organisations comme le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Sa réputation d’intellectuel pragmatique le propulse, en 2015, sous l’influence de Joseph Kabila, au poste de président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). À ce titre, il supervise les élections de 2018, un scrutin controversé marqué par des accusations de fraude, mais qui consacre la victoire de Félix Tshisekedi, marquant une transition historique du pouvoir en RDC.

Cependant, l’après-2018 marque un tournant dans le parcours de Nangaa. Critiqué pour sa gestion électorale, il s’éloigne progressivement du pouvoir central. Ce désenchantement s’accentue par des griefs personnels : Nangaa se plaint d’avoir été dépossédé de ses carrés miniers, des concessions lucratives qu’il affirme avoir perdues au profit du régime de Tshisekedi. Il reproche également au président de ne pas l’avoir soutenu pour faire lever les sanctions américaines imposées à son encontre en raison de son rôle dans les irrégularités électorales de 2018. Ces frustrations, mêlées d’ambitions politiques, le poussent vers une rupture définitive avec Kinshasa.

En décembre 2023, Nangaa franchit un cap en lançant l’Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition hétéroclite réunissant des partis politiques, deux mouvements citoyens et plusieurs groupes armés, dont le Mouvement du 23 mars (M23). Basée dans l’est du pays, l’AFC revendique une refonte de la gouvernance congolaise, dénonçant la corruption, l’exclusion des minorités – notamment les Tutsis congolais – et les dérives autoritaires du pouvoir. Après les élections générales de 2023, Nangaa accuse Tshisekedi d’avoir orchestré un « coup d’État électoral », contestant les résultats qui reconduisent le président. Cette dénonciation marque son entrée officielle dans la rébellion.

En janvier 2025, l’AFC/M23 s’empare de Goma, capitale du Nord-Kivu, dans une offensive éclair qui sidère le pays. Nangaa, désormais en tenue de combat, s’adresse à la population, proclamant vouloir « libérer » la RDC et marcher sur Kinshasa pour instaurer un nouvel ordre. Ses discours, largement relayés sur des plateformes comme X, reprennent des thèmes chers au Rwanda voisin : la protection des Tutsis congolais, qu’il dit menacés par des milices hutu comme les FDLR, et la nécessité d’une décentralisation radicale, voire d’un fédéralisme, qu’il défend ouvertement lors d’un point de presse. Cette rhétorique, alignée sur les positions de Kigali, alimente les soupçons selon lesquels Nangaa serait devenu un relais des intérêts rwandais, sous couvert de revendications nationales.

Ce revirement soulève une question centrale : comment un homme issu de la société civile, ayant occupé un poste aussi stratégique que la présidence de la CENI, en vient-il à prendre les armes contre son pays ? Les observateurs pointent un faisceau de facteurs. Outre ses frustrations personnelles – la spoliation de ses carrés miniers et l’absence de soutien face aux sanctions internationales –, Nangaa semble mû par une marginalisation politique post-CENI. Il a lui-même admis avoir manipulé les résultats de 2018 pour éviter le chaos, un aveu qui n’a pas suffi à lui garantir une place dans le nouvel échiquier politique. Le contexte des élections de 2023, bien que reconnues internationalement, a exacerbé les divisions, offrant un terrain fertile à sa radicalisation. Enfin, l’est congolais, riche en minerais, favorise des alliances avec des acteurs externes, notamment le Rwanda, accusé par l’ONU de soutenir le M23 avec armes et logistique.

En mars 2025, le gouvernement congolais fixe une récompense de 5 millions de dollars pour l’arrestation de Nangaa, signe de son rôle central dans une rébellion qui ébranle la stabilité nationale. De la société civile à la guérilla, le parcours de Nangaa illustre les paradoxes d’un pays où les ambitions personnelles, les richesses minières et les influences régionales transforment les acteurs institutionnels en chefs de guerre.

Joseph Kabila : entre soupçons et démentis

Joseph Kabila, président de la RDC de 2001 à 2019, reste une figure énigmatique au cœur des tensions actuelles. Fils de Laurent-Désiré Kabila, il accède au pouvoir à 29 ans après l’assassinat de son père, dirigeant le pays pendant 18 ans à travers deux mandats électoraux et une période controversée de glissement jusqu’en 2018. Son règne, marqué par une tentative de stabilisation après la Seconde Guerre du Congo, est aussi critiqué pour sa gestion autoritaire, la corruption et l’incapacité à pacifier l’est. En 2019, il cède la présidence à Tshisekedi dans une transition pacifique, une première dans l’histoire congolaise, mais son ombre plane sur la politique nationale.

Depuis son retrait, Kabila vit principalement entre l’Afrique du Sud, la Namibie et la Tanzanie, mais il est régulièrement accusé de déstabiliser le régime actuel. En août 2024, Félix Tshisekedi et son entourage, dont le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba, affirment que Kabila soutient l’AFC/M23, préparant une insurrection depuis l’est. Ces allégations, réitérées en février 2025, s’appuient sur l’influence passée de Kabila dans la région, notamment via des réseaux politiques et économiques liés à l’exploitation minière. L’implication de figures comme Nangaa, ancien protégé de Kabila et d’autres cadres de son parti politique, renforce ces soupçons.

Pourtant, Kabila dément catégoriquement. En mars 2025, lors d’une rare apparition publique à Johannesburg, aux côtés de l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki, il rejette ces accusations, exigeant des preuves et plaidant pour une solution congolaise à la crise. Il évoque son rôle dans la transition de 2019 comme un gage de son engagement pour la paix, tout en critiquant la gouvernance actuelle. Cette défense, bien que ferme, ne dissipe pas les doutes, alimentés par des rencontres comme celle de décembre 2024 avec Moïse Katumbi, ancien opposant devenu allié circonstanciel. Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Katumbi, laisse entendre que Kabila envisage un retour à Goma, sous contrôle de l’AFC/M23.

L’idée que Kabila, après 18 ans au pouvoir, puisse soutenir une rébellion est troublante. Certains y voient une tentative de reconquérir une influence perdue, dans un contexte où son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), a vu son poids diminuer. D’autres estiment que ces accusations servent à discréditer un adversaire politique, Tshisekedi cherchant à consolider son pouvoir face à une opposition fragmentée.

Pourtant, Joseph Kabila, après des années de silence depuis la rupture de leur coalition, dans une tribune signée de sa main publiée dans le journal sud-africain Sunday Times, a scandalisé l’opinion congolaise. Dans cette sortie médiatique, Kabila s’en prend à l’Afrique du Sud, qui soutient militairement la RDC face au M23, déplorant la mort de 14 soldats sud-africains en janvier 2025 comme un « gaspillage » pour soutenir un « régime tyrannique ». Plus troublant encore, il minimise le rôle du M23, affirmant que les troubles dans l’est sont dus à la mauvaise gouvernance de Tshisekedi et non à une rébellion orchestrée. Pour lui, le M23 « n’est ni un groupe anarchiste ni un proxy du Rwanda », mais un mouvement aux « revendications légitimes », déplore Jean-Richard Ngando, chercheur en Droit international.

Une frange de l’opinion congolaise voit en Joseph Kabila un homme engagé dans une stratégie de déstabilisation visant à faire tomber, par la force, le président Félix Tshisekedi. Dans cette lecture, la présence militaire sud-africaine, perçue comme un obstacle majeur à ce dessein, devient l’objet d’attaques ciblées. Dans cette tribune aux accents critiques, l’ancien chef de l’État interpelle : « Le monde regarde si l’Afrique du Sud réputée pour ses valeurs humanistes persistera à soutenir militairement un régime oppressif contre la volonté du peuple congolais. » Par ce message calibré, Kabila s’emploie à éroder la légitimité du pouvoir en place, tout en tentant de se rehausser en figure proche du peuple, une posture en rupture avec les lourds soupçons qui pèsent encore sur son propre passé pour des meurtres, pillages des ressources minières, détournements des fonds publics, etc. Cela illustre une triste réalité congolaise : les anciens dirigeants, même retirés, continuent d’exercer une ombre encombrante sur la scène nationale.

Il ne s’est pas arrêté là. Dans un entretien accordé à la presse namibienne, Joseph Kabila déclare : « Nous avons encore un peu d’énergie pour continuer à servir » le continent. Il plaide pour le retrait des troupes étrangères du sol congolais, estimant que leur présence aggrave la crise dans l’Est. Cette posture de patriote engagé contraste avec son silence passé face aux exactions du M23 et aux accusations de soutien du Rwanda à cette rébellion lorsqu’il était au pouvoir. Son retour sur la scène politique, sous couvert de servir la nation, semble davantage motivé par une volonté de réhabilitation personnelle que par une réelle préoccupation pour la stabilité du pays. En outre, en appelant au retrait des forces étrangères qui soutiennent actuellement le gouvernement congolais, cela favoriserait, de fait, le M23 appuyé par Kigali, renforçant ainsi les positions de cette rébellion.

La légitimité de Tshisekedi : un rempart contre la dictature ?

Dans ce climat de tensions, Félix Tshisekedi émerge comme une figure de stabilité relative. Proclamé vainqueur de la présidentielle en 2018, il est réélu en décembre 2023 avec 73 % des voix, selon les résultats officiels de la CENI. Ce score, bien que critiqué par l’opposition, est validé par la Cour constitutionnelle et reconnu par la communauté internationale, y compris la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union africaine. L’Église catholique, traditionnellement vigilante, déploie des observateurs dans les bureaux de vote et, malgré des irrégularités logistiques, ne conteste pas fondamentalement la victoire de Tshisekedi. Les observateurs internationaux, comme la Mission d’observation électorale de l’Union européenne, notent des failles, retards, bureaux fermés, matériel défaillant mais concluent que ces problèmes n’ont pas altéré l’issue globale du scrutin. Il s’agit donc d’une réelle victoire.

Cette reconnaissance internationale est cruciale. Tshisekedi, contrairement à un dictateur, n’est pas isolé diplomatiquement. En février 2025, les États-Unis imposent des sanctions contre des officiels rwandais accusés de soutenir le M23, une mesure suivie par le Royaume-Uni et soutenue par l’Union européenne. Ces sanctions, ciblant notamment des figures comme James Kabarebe, ancien ministre rwandais de la Défense et Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, envoient un message clair : la communauté internationale considère Tshisekedi comme un partenaire totalement légitime dans la lutte contre l’insécurité régionale. Lors d’une visite à Washington en mars 2025, il obtient des engagements pour renforcer l’armée congolaise, tandis que la France, malgré des relations tendues, réaffirme son appui à la souveraineté congolaise.

Tshisekedi n’est pas en dépassement de mandat. Son second quinquennat, entamé en janvier 2024, court légalement jusqu’en 2028, conformément à la Constitution congolaise qui limite la présidence à deux mandats. Cette légalité formelle, renforcée par un appui extérieur, fragilise les accusations de dérive dictatoriale formulées par ses opposants. Les critiques de l’opposition sur le plan économique ou en matière de lutte contre la corruption, aussi sérieux peuvent-elles être, ne sauraient en aucun cas justifier une rébellion armée. Tshisekedi, avec ses limites, évolue dans un cadre démocratique imparfait, certes, mais bien réel. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut soutenir une insurrection contre son propre pays, a fortiori lorsqu’elle est dirigée, instrumentalisée et alimentée par une puissance étrangère.

Pourquoi la guerre persiste-t-elle ?

Puisque Tshisekedi est légitimement élu, pourquoi des leaders comme Nangaa, ou potentiellement Kabila, optent-ils pour la rébellion ? La réponse réside dans un entrelacs de facteurs, où politique, économie et géopolitique s’entremêlent. D’abord, la défiance envers les institutions électorales reste profonde. Malgré la reconnaissance des résultats de 2023, ses opposants, comme Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu ou Nangaa, dénoncent une fraude systémique, s’appuyant sur une histoire de scrutins contestés dans le passé. Cette méfiance, exacerbée par des inégalités sociales et une gouvernance fragile, pousse certains à rejeter les urnes au profit des armes. « Ôte-toi de là que je m’y mette. » Certains leaders, convaincus d’être les mieux placés pour diriger la RDC, veulent devenir calife à la place du calife, peu importe les moyens à employer même si cela implique de sacrifier des millions de vies congolaises.

L’économie est un autre moteur. L’est congolais regorge de minerais stratégiques comme le coltan, le cobalt, l’or, etc. qui alimentent des réseaux transnationaux. Selon un rapport de l’ONU de 2024, le M23 qui contrôle des zones minières comme Rubaya, impose des taxes illégales qui financent ses opérations. Ces ressources, essentielles à l’industrie mondiale des technologies, attirent des acteurs étrangers, notamment le Rwanda qui blanchit des minerais congolais via son territoire. Des leaders rebelles, conscients de ces enjeux, s’insèrent dans ces réseaux, transformant la guerre en une entreprise lucrative.

L’ingérence étrangère complique encore la donne. Le Rwanda, pointé du doigt par Kinshasa et l’ONU, fournit armes, logistiques et même soldats au M23, ce que Kigali nie, tout en critiquant l’incapacité de Tshisekedi à neutraliser les FDLR. Cette dynamique régionale, héritée du génocide rwandais de 1994, maintient l’est congolais dans une instabilité chronique. Des leaders congolais, comme Nangaa, s’alignent sur ces agendas externes, surtout par opportunisme que par conviction, renforçant l’idée qu’ils servent des intérêts qui dépassent les frontières nationales.

Enfin, une question culturelle et politique se pose : existe-t-il en RDC une mentalité selon laquelle le pouvoir doit être détenu à tout prix ? Certains leaders, après avoir goûté à l’influence comme Nangaa à la CENI ou Kabila à la présidence, semblent incapables d’accepter une marginalisation ou une autre vie. Les armes deviennent alors un moyen de rester pertinent, de négocier un retour ou de protéger des intérêts acquis. Cette hypothèse, bien qu’incomplète, éclaire pourquoi des figures établies basculent dans la rébellion, même dans un contexte où des alternatives démocratiques existent.

L’idée d’une RDC « maudite » revient souvent dans les discours, portée par la juxtaposition de ses richesses et de ses malheurs. Pourtant, cette vision fataliste occulte les responsabilités humaines. Les défis congolais, corruption, faiblesse institutionnelle, interférences, ne sont pas insurmontables. D’autres nations, comme le Ghana ou le Botswana, ont surmonté des crises similaires par des réformes et un consensus politique. La RDC, avec son histoire complexe, peut-elle suivre cette voie, ou est-elle condamnée à répéter ses erreurs ?

Un pays meurtri

Les conséquences humanitaires liées à ces guerres sont accablantes : selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus d’un million de personnes ont été déplacées depuis la reprise des hostilités par le M23 en 2021. Les rapports d’Amnesty International documentent des exactions, viols, exécutions sommaires, enrôlement d’enfants qui rappellent le coût exorbitant de ces conflits pour les civils. La RDC le pays le plus meurtri de l’histoire moderne après la seconde guerre mondiale avec plus de 10 millions des morts.

Le discours de « libération » brandi par l’AFC/M23 masque souvent des intérêts économiques, comme le contrôle des mines, ou des agendas régionaux, dont ceux du Rwanda. Même les soupçons autour de Kabila, qui tendent à se confirmer, soulèvent une question : après 18 ans au pouvoir, près de 4 mandats, quelles revendications pourraient justifier une telle escalade ? La réponse pointe vers un système où le pouvoir est perçu comme un enjeu exclusif, où perdre une élection équivaut à une défaite totale, à une vie sans lendemain.

Ce recours aux armes aggrave les maux qu’ils prétendent résoudre. Les tensions ethniques, loin de s’apaiser, s’enveniment, avec des communautés entières stigmatisées à cause des guerres. L’économie, déjà fragile, souffre des perturbations dans l’est, où les routes commerciales sont bloquées et les investisseurs fuient. Le développement, que la RDC appelle de ses vœux, reste un mirage tant que la guerre détourne les ressources humaines et financières. La RDC mérite mieux : un avenir où les différends se règlent par d’autres voies que les armes, où les richesses servent à bâtir des écoles et des hôpitaux, non à financer des milices.

Vers une issue possible ?

La RDC n’est pas vouée à l’échec, malgré les apparences. Des lueurs d’espoir existent. Les sanctions internationales contre les soutiens du M23, comme celles imposées par les États-Unis en février 2025, envoient un signal, même si leur impact reste encore limité face à la complexité des réseaux transnationaux. À l’intérieur, des initiatives émergent : des organisations de la société civile appellent à un dialogue national inclusif, tandis que des leaders communautaires, y compris tutsis, rejettent l’instrumentalisation de leur identité par le Rwanda qui s’est auto proclamé leur protecteur.

Pour briser le cycle des rébellions, des réformes s’imposent. Renforcer la transparence électorale, via une CENI indépendante et des mécanismes de contrôle robustes, pourrait réduire les contestations post-électorales. Lutter contre la corruption, permettrait de financer des infrastructures et des services publics, restaurant la confiance des citoyens. Une décentralisation effective, donnant plus d’autonomie aux provinces comme prévu par la Constitution, pourrait apaiser les frustrations, tout en renforçant la présence de l’État pour contrer les milices. Enfin, une justice impartiale, capable de juger les responsables d’exactions, enverrait un message clair : l’impunité n’est plus tolérée.

Le défi le plus ardu reste culturel. Convaincre les leaders politiques que le pouvoir se gagne par les urnes, non par les fusils, exige un changement de paradigme. L’exemple de Nangaa, passé d’un poste démocratique à la rébellion, montre l’urgence de valoriser les institutions par rapport aux aventures armées.

La question de la « malédiction » congolaise, souvent invoquée face à l’abondance des ressources et à la persistance des conflits, mérite d’être reformulée. La RDC n’est pas maudite ; elle est confrontée à des défis humains, complexes mais surmontables. D’autres nations ont surmonté des crises similaires en misant sur la gouvernance, l’inclusion et la justice. Avec ses 100 millions d’habitants, son potentiel économique et sa résilience, la RDC peut écrire une nouvelle page, où les armes cèdent la place au dialogue, et où la paix devient, enfin, une réalité tangible.

Heshima Magazine

You may like

Nation

Sous pression de la Présidence : Daniel Bumba sur un siège éjectable ?

Published

34 minutes agoon

novembre 27, 2025By

La redaction

La gestion financière du gouverneur de la ville-province de Kinshasa est minutieusement examinée. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a lancé une mission de contrôle portant sur la gestion des ressources financières sous la responsabilité du gouverneur Daniel Bumba depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui. Parallèlement, la Présidence de la République, par l’intermédiaire de son directeur de cabinet, a mis en place une autre mission chargée d’auditer la gestion des fonds d’assainissement de Kinshasa (FOSAK). Cependant, l’initiative du ministère de l’Intérieur alimente interrogations, attentes et débats au sein de la classe politique comme dans l’opinion publique. Cette mission aboutira-t-elle à l’éviction du gouverneur ? Voilà la grande question.

Dans un document signé le 24 novembre 2025, le directeur de cabinet du chef de l’État, Anthony Nkinzo, a ordonné une mission d’évaluation « circonstanciée » des opérations du Fonds d’assainissement (FONAK) de Kinshasa. Cette enquête, menée par quatre membres du cabinet présidentiel, se déroule du 27 au 28 novembre 2025. Cette action de la Présidence coïncide avec une autre mission de contrôle lancée le 13 novembre 2025 par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, pour superviser la gestion des ressources financières de la capitale par le gouverneur Daniel Bumba.

Dans une lettre adressée au gouverneur, Jacquemain Shabani informe qu’une mission de contrôle composée de l’Inspection Générale de la Territorialité, en collaboration avec les experts du Secrétariat Général aux Finances et de la Direction générale de la trésorerie et de la comptabilité publique (DGTCP), placée sous la supervision de son cabinet, a été mise en place. « Cette mission a pour objet d’effectuer un contrôle approfondi de la gestion des ressources financières de la ville de Kinshasa, notamment les modalités de perception et d’affectation de ces ressources pour la période allant de 2024 à aujourd’hui », précise Jacquemain Shabani.

Les enquêteurs examinent particulièrement les dépenses relatives aux travaux d’infrastructures, à la gestion urbaine, à la passation des marchés publics ainsi qu’à la conduite des projets d’infrastructure. Parallèlement, la Présidence de la République a dépêché une équipe distincte pour auditer la gestion du Fonds d’assainissement de Kinshasa (FOSAK), un dispositif financier destiné à soutenir les opérations de nettoyage, de drainage et l’amélioration du cadre de vie des habitants. Cette démarche illustre la volonté de la haute hiérarchie étatique d’exercer un contrôle strict sur l’usage des fonds dédiés à l’assainissement, secteur clé pour la santé publique.

Des contrôles révélant les carences de l’Assemblée provinciale

Le Parlement de Kinshasa, chargé de contrôler l’action du gouvernement provincial, peine pourtant à jouer pleinement son rôle. Entre interpellations timides, commissions peu offensives et absence de suivi rigoureux, le contrôle parlementaire de l’Assemblée provinciale se montre faible, ce qui explique l’intervention de la Présidence et du ministère de l’Intérieur.

Théoriquement, l’Assemblée provinciale de Kinshasa jouit de prérogatives étendues pour surveiller la gestion du gouvernorat et évaluer la mise en œuvre des politiques publiques. Questions orales, interpellations, enquêtes et auditions parlementaires sont autant d’outils censés garantir la redevabilité des autorités provinciales.

Dans les faits, ces mécanismes sont rarement exploités efficacement. De nombreux analystes soulignent une tendance à la complaisance des députés provinciaux envers l’exécutif. Les sessions de contrôle sont souvent perçues comme formelles, sans véritables conséquences contraignantes, et les rapports issus des commissions aboutissent rarement à des sanctions ou mesures correctives. Cette situation engendre un sentiment d’impunité autour du gouverneur et de son équipe, fragilisant ainsi la démocratie locale. « Bien souvent, les contrôles parlementaires ne servent qu’à régler des comptes entre l’Assemblée et le gouverneur, plutôt qu’à exercer un vrai contrôle de gestion », commente un analyste politique.

Controverses autour de la légitimité du contrôle du ministère de l’Intérieur

Malgré les faiblesses de l’Assemblée provinciale, certains déplorent l’initiative du ministère de l’Intérieur, estimant que ce dernier n’a pas la compétence légale pour contrôler la gestion du gouverneur. « En RDC, la surprise est constante. Comment le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur peut-il se permettre d’auditer les finances de la ville de Kinshasa ? Quelle loi lui confère ce pouvoir ? », s’interroge Jean-Claude Katende, président de l’Association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO). Ce représentant de la société civile considère que Jacquemain Shabani n’a aucun droit légal en la matière. « S’il s’inquiète de la gestion financière de la ville, il devrait saisir l’Inspection Générale des Finances (IGF) ou la Cour des comptes, organismes mandatés par la Constitution. Qui conseille le ministre de l’Intérieur ? Pourquoi l’a-t-on laissé commettre une erreur aussi grave ? », s’interroge-t-il. Pour lui, le gouvernement de la ville de Kinshasa devrait opposer un refus ferme à cette intervention.

Daniel Bumba face à une possible éviction

Cette double enquête suscite des spéculations sur une possible éviction du gouverneur Daniel Bumba. Entre manœuvres politiques, pressions institutionnelles et critiques liées à sa gestion, la question de son départ agite la classe politique et l’opinion kinoises. Une éviction ne pourrait toutefois intervenir sans passer par l’Assemblée provinciale. Gouverneur issu de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Daniel Bumba semble peiner à répondre aux attentes du parti au pouvoir, un an après son investiture.

Depuis son arrivée, aucun programme clair n’a émergé pour améliorer la salubrité de la ville. Kinshasa étouffe sous les déchets qui, à chaque pluie, bloquent l’évacuation des eaux. Les routes secondaires sont jonchées de nids-de-poule. La capitale vit au rythme d’embouteillages monstrueux, où la circulation vire quotidiennement au chaos. Pour inverser cette tendance, le gouvernement central a lancé fin 2023 un vaste programme de réhabilitation des voiries secondaires. L’objectif est de réhabiliter plus de 200 kilomètres de routes dans les 24 communes, désenclaver les quartiers populaires et fluidifier une circulation étouffée. « Sur les deux priorités majeures, voirie et gestion des déchets, le gouvernement central s’est engagé à moderniser intégralement les routes urbaines. Sous la coordination de la Première ministre, tous ces projets sont financés via le ministère des Finances afin d’améliorer la mobilité urbaine et de créer les conditions d’une croissance durable », expliquait le ministre des Finances, Doudou Fwamba. La majorité des nouvelles voiries sont bâties en béton, dites « chaussées rigides », plus coûteuses à construire mais offrant une durée de vie nettement supérieure à l’asphalte : jusqu’à trente ans, contre dix à quinze ans pour une route bitumée. Pourtant, nombreux sont les chantiers qui piétinent alors que le ministre affirmait qu’ils étaient « entièrement » financés par le pouvoir central.

Pour le député national Aaron Bimwala, la gestion de Daniel Bumba n’a pas répondu aux attentes des Kinois, et il appelle à en tirer les conséquences. « Soyons réalistes : après deux ans, la politique menée à la tête de la ville n’a pas répondu aux urgences et attentes des habitants. Il est temps d’en tirer toutes les conclusions et d’ouvrir une nouvelle voie », déclare-t-il.

Face à ces contrôles, Daniel Bumba adopte une posture mêlant ouverture et contestation tacite, invoquant la loi sur la libre administration des provinces et entités territoriales décentralisées pour répondre à Jacquemain Shabani. Pour certains analystes, cette double mission s’inscrit dans une dynamique visant à restaurer la confiance entre les autorités kinoises et la population, souvent confrontée aux défaillances des services publics.

Heshima

Nation

Du Budget au Perchoir : le parcours insoupçonné de Boji Sangara

Published

7 jours agoon

novembre 20, 2025By

La redaction

Économiste de formation britannique, réservé mais d’une méthode implacable, Aimé Boji Sangara a gravi les échelons de la politique congolaise loin des projecteurs et des coups d’éclat. Son élection à la présidence de l’Assemblée nationale marque le couronnement d’un parcours où rigueur académique, loyauté stratégique et sens aigu du détail ont façonné un personnage rarement bruyant, mais dont l’influence est désormais centrale. Portrait d’un homme qui, loin de l’ostentation, privilégie l’efficacité structurelle et le travail de fond.

Le jour de son élection, le 13 novembre 2025, Aimé Boji Sangara n’a pas cédé à l’euphorie. Là où d’autres auraient levé les bras en signe de triomphe, il s’est simplement avancé vers le pupitre. Il affichait une concentration presque austère, révélant plus l’homme d’État mesuré que le vainqueur exubérant. Chez lui, la retenue n’est pas un artifice tactique : elle est l’expression profonde d’un trait de caractère qui est devenu sa marque de fabrique dans l’arène politique.

Lors de son discours d’investiture à la tête de la chambre basse, Boji a immédiatement cherché à rassurer et à projeter une image de réformateur pragmatique. Il a promis de transformer l’institution parlementaire en « un parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple », des objectifs qui nécessiteront une refonte interne des méthodes de travail et une collaboration renforcée, mais équilibrée, avec les autres institutions républicaines. Il a ainsi posé d’emblée les bases d’un mandat axé sur la rationalisation de l’action législative.

L’héritage politique du Kivu et l’exil académique

Né en 1968 dans le territoire de Walungu, au Sud-Kivu, Aimé Boji a été bercé par l’atmosphère du service public et de la politique. Son père, Dieudonné Boji, fut une figure respectée, notamment en tant que gouverneur du Kivu avant son éclatement en plusieurs provinces. Cette immersion précoce dans le sérail du pouvoir, loin d’engendrer une ambition politique prématurée, l’a plutôt orienté vers l’exigence de la méthode. Il s’est d’abord passionné pour la discipline des chiffres et la logique du raisonnement structuré. Après un diplôme de math-physique obtenu à Bukavu, il choisit de s’éloigner du tumulte national et de l’héritage familial pour poursuivre sa formation au Royaume-Uni.

Son voyage académique le mène d’abord à Oxford Brookes, puis à l’éminente Université d’East Anglia. Ces années passées outre-manche sont décisives. Il y acquiert non seulement un master en économie du développement, mais aussi un rapport au travail singulier : un culte de la méthode, de la recherche approfondie et de la gestion publique axée sur les résultats. Il s’engage ensuite dans des projets académiques et associatifs à Londres, se forgeant une réputation de professionnel sérieux, dont la rigueur et la précision, presque obsessionnelle, sont incontestables. Ces fondations jetées loin de Kinshasa expliquent sans doute sa capacité à rester serein et analytique face aux turbulences politiques.

Le technocrate au cœur de l’État

Lorsque Boji revient au pays au milieu des années 2000, c’est avec la conviction que son expertise doit servir l’appareil d’État. Élu député national en 2006, il est réélu sans discontinuer à chaque cycle électoral jusqu’à celui de 2023, faisant de son mandat parlementaire le socle de sa carrière.

Cependant, c’est au sein de l’Exécutif qu’il va véritablement affirmer son profil de technocrate fiable. Ses passages successifs aux portefeuilles du Commerce extérieur, du Budget et de l’Industrie sont remarqués par leur sérieux. Chaque nomination renforce l’image d’un homme capable d’écouter, d’analyser et de produire des résultats concrets, souvent mieux préparé sur le fond des dossiers que la moyenne de ses homologues.

Son mandat de quatre ans comme ministre du Budget est particulièrement éclairant. Il lui a permis d’acquérir une compréhension microscopique du fonctionnement de l’État, des rouages de la gestion des finances publiques et des impératifs de la transparence budgétaire. Malgré son passage prolongé au gouvernement, il n’a jamais renié ses années de parlementaire. « J’ai eu le privilège de siéger 13 ans durant dans cet hémicycle », a-t-il rappelé aux députés, soulignant qu’il y a appris la « noblesse du débat démocratique » et la valeur inestimable du consensus. Boji compte bien s’appuyer sur cette expérience bicéphale pour régénérer l’Assemblée. Il a clairement affiché sa volonté de replacer le député au centre de l’action parlementaire en privilégiant le travail de terrain et la proximité avec les réalités locales. Il souhaite notamment exploiter de manière plus systématique les rapports issus des vacances parlementaires pour identifier les besoins réels des circonscriptions et proposer au gouvernement des projets d’urgence concrets à financer en faveur des populations.

L’ascension stratégique : l’ancre de Tshisekedi

Dans un environnement politique souvent dominé par la théâtralité, les joutes oratoires et l’agitation, Boji incarne une forme de politique posée, presque administrativement efficace, qui tranche singulièrement. Ses collaborateurs le décrivent comme un homme qui « travaille en silence ». Le député Michel Moto, son camarade du parti politique Union pour la nation congolaise (UNC), le dépeint comme « un homme posé, conciliant et surtout un homme de dialogue », soulignant la dimension consensuelle de son leadership. Même ses détracteurs, en coulisse, concèdent volontiers qu’il « ne fait pas de vagues, mais il avance avec une détermination tranquille et méthodologique ».

Lorsque l’Union Sacrée de la Nation (USN) le désigne candidat au perchoir en septembre 2025, le choix n’est pas perçu comme audacieux, mais comme éminemment stratégique. Certains observateurs y voient un geste de prudence visant à installer une figure non clivante capable de gérer les dossiers techniques. D’autres y lisent une manœuvre pour stabiliser une institution qui a connu des périodes de crises internes et de vives tensions. Fidèle à lui-même, Boji mène sa campagne loin de l’agitation : il consulte, écoute, prend des notes méticuleuses et propose un programme centré sur la modernisation de l’institution. Son score, 413 voix sur les 423 votants, est un plébiscite qui témoigne de sa capacité à rallier un large consensus au-delà des chapelles politiques.

Un secret de polichinelle : la loyauté au Président

Le rapprochement entre Aimé Boji et le chef de l’État, Félix Tshisekedi, est l’élément fondamental qui explique cette ascension. Longtemps discret, il est devenu un secret de polichinelle au lendemain de sa démission du ministère de l’Industrie pour se présenter au Perchoir.

Un politologue souligne l’évidence de la stratégie : « Personne ne risque de quitter un portefeuille ministériel, surtout d’État, s’il n’a pas la certitude absolue d’avoir le soutien total du chef de l’État pour le Perchoir. Le fait qu’il ait quitté ses fonctions était le signe irréfutable de l’aval présidentiel. » Boji est l’homme clé chargé de garantir la cohésion et la productivité du pouvoir législatif au service de la vision présidentielle. Cette nouvelle proximité a d’ailleurs éclipsé l’influence de son mentor politique historique, Vital Kamerhe (VK), chef de l’UNC. Pressenti pour succéder à VK qui avait démissionné du Perchoir, Boji a réussi, depuis 2019, à gagner la confiance durable de Félix Tshisekedi, se positionnant comme un pilier fiable et loyal au sein de l’USN, essentiel à la matérialisation des ambitions de la majorité.

Des dossiers explosifs et un leadership à affirmer

Aimé Boji arrive à la tête de l’Assemblée nationale à un moment charnière. Les défis qui l’attendent sont considérables :

Il devra d’abord œuvrer en étroite collaboration avec l’Exécutif pour soutenir les efforts visant au rétablissement urgent de la paix et de la sécurité dans l’Est du pays. C’est la priorité nationale absolue qui pèsera sur tous les travaux législatifs. Au-delà, l’examen du budget 2026 est un travail technique colossal qui attend immédiatement la chambre basse pour garantir un budget réaliste, social et transparent, conforme aux promesses de l’Union Sacrée.

Enfin, un dossier potentiellement explosif pourrait faire un retour remarqué dans le débat parlementaire : la modification ou le changement de la Constitution. Dans son premier discours, Boji a déjà fixé un cap, sans éclats, mais avec une conviction de fer : moderniser l’institution et renforcer le dialogue constructif avec l’Exécutif. S’il réussit à créer un environnement de travail serein et à mettre les députés à l’aise par son style non conflictuel, un projet sensible comme celui de la révision constitutionnelle pourrait être abordé au sein de l’Union Sacrée avec moins de friction et plus de consensus technique.

En attendant, l’homme a fait des promesses sobres, presque techniciennes, mais parfaitement cohérentes avec sa personnalité. Aimé Boji n’est pas de ceux qui cherchent la lumière. Pourtant, le voici propulsé au cœur battant de la scène politique congolaise. Son défi majeur sera d’imposer son style : calme, méthodique, et parfois déroutant de discrétion, mais d’une efficacité que l’on dit redoutable. Reste à savoir si cette ascension tranquille saura se transformer en un leadership audacieux et assumé face aux enjeux colossaux qui attendent la République. Le Congo, lui, n’attend que de voir.

Heshima

Nation

RDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha

Published

1 semaine agoon

novembre 17, 2025By

La redaction

Réunis sous l’égide du Qatar, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et les représentants de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC-M23) ont signé le 15 novembre 2025 un Accord-cadre inédit visant à ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable dans l’est du pays. Ce texte, qualifié de « première étape décisive » par les médiateurs, doit maintenant être suivi de discussions techniques sur la démobilisation et le retrait des combattants. Heshima Magazine explore les différents points de ces protocoles.

Après plusieurs sessions de discussions sans issue, les autorités congolaises et les rebelles de l’AFC/M23 ont finalement franchi une nouvelle étape dans le processus de paix que pilote le Qatar depuis le mois de mars. Cet Accord-cadre comporte 8 protocoles qui déterminent les matières à traiter et les modalités de leur mise en œuvre afin d’aboutir à un accord de paix définitif. Heshima Magazine explore chaque engagement souscrit par les parties dans cet accord-cadre.

Échange de prisonniers sous supervision internationale

Bien que toutes les négociations impliquent des concessions de la part des parties, l’engagement sur l’échange des prisonniers est délicat pour le gouvernement. La plus grande préoccupation sur ce point réside dans la nature des prisonniers à échanger. Si le gouvernement peut s’attendre à la libération des militaires arrêtés par la rébellion lors des combats, l’AFC/M23, de son côté, pourrait élargir la liste à des individus auteurs de crimes graves. Certaines sources évoquaient même des personnalités comme le député Edouard Mwangachuchu, condamné notamment pour détention d’armes à feu. Pour le gouvernement, il est hors de question que tous les individus soient libérés dans ce cadre. « Nous allons nous assurer qu’on applique les critères d’exclusion sur des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes graves selon le droit international », avait déclaré le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa.

En septembre, Kinshasa et l’AFC/M23 ont signé ce « mécanisme d’échange de prisonniers ». Dans le cadre de ce dispositif, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) jouera le rôle d’intermédiaire neutre pour l’identification, la vérification et la libération sécurisée des détenus des deux camps. Le mouvement rebelle évoque environ 700 personnes arrêtées par Kinshasa. La mise en œuvre du mécanisme implique l’établissement et la certification des listes de prisonniers, avec l’aval de toutes les parties.

Si l’AFC/M23 s’attend à des têtes couronnées telles que Éric Nkuba alias Malembe, arrêté en Tanzanie puis condamné à mort à Kinshasa notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel, le gouvernement, quant à lui, s’attend à la libération d’environ 1500 militaires congolais capturés et envoyés par la rébellion en janvier et février derniers au camp militaire de Rumangabo pour un « reconditionnement ». Même si plus d’une centaine d’entre eux ont réussi à s’échapper des mains de la rébellion, certains restent encore captifs. D’autres combattants cantonnés au quartier général de la MONUSCO avaient déjà été transférés de Goma à Kinshasa en avril grâce à la médiation du CICR. Sur ce point de libération des prisonniers, il reste à savoir si le gouvernement s’en tiendra toujours à son caractère « rigoureux » dans le choix des prisonniers à libérer en faveur de l’AFC/M23.

Mise en place d’un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu

Depuis le 14 octobre, le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC-M23 ont signé ce « mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu » dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Ce mécanisme institue un comité constitué d’un nombre égal de représentants du gouvernement congolais et de l’AFC/M23 afin d’enquêter sur les violations signalées. Les membres de ce comité devraient se réunir à la demande de l’une des deux parties en cas de violations signalées. Le Qatar, les États-Unis et l’Union africaine pourront y prendre part en tant qu’observateurs et la MONUSCO lui fournira un appui logistique. La première réunion du comité était censée se tenir dans les sept jours suivant son institution.

Lors de la signature de cet engagement, Doha avait qualifié la mise en œuvre de ce comité de suivi d’« étape cruciale vers le renforcement de la confiance et la conclusion d’un accord de paix global ». De son côté, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, avait salué sur le réseau social X « une avancée significative ». Mais sur le terrain, ce mécanisme a accusé des faiblesses. Les deux camps ont continué à s’affronter sans que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu ne puisse s’activer. Par communiqué interposé, les deux camps s’accusent mutuellement de violation de ce cessez-le-feu. Tant que l’accord global n’aura pas intervenu, ce mécanisme – sans la bonne foi des parties – aurait du mal à fonctionner.

Restauration progressive de l’autorité de l’État dans les zones occupées

Ce point, qui figure dans l’Accord-cadre qui vient d’être signé, reste le plus difficile à digérer pour les rebelles de l’AFC/M23. Au début des discussions à Doha, cette rébellion voulait obtenir la gestion des zones conquises en collaboration avec le gouvernement à Kinshasa. Une option qui était dénoncée par l’opinion publique, la percevant comme une balkanisation du pays. La restauration de l’autorité de l’État, l’un des points clés de divergence dans les discussions, passe pour un arrêt de mort pour l’AFC/M23 dont l’avenir post-occupation n’est toujours pas décidé à Doha. Sur la question de la restauration de l’autorité de l’État, la Déclaration de principes signée entre les deux parties en juillet dernier notait que cette restauration de l’autorité de l’État allait constituer une conséquence logique du règlement « des causes profondes » du conflit. L’accord de paix global attendu devra préciser les modalités et le calendrier de cette restauration sur l’ensemble du territoire national.

Retour sécurisé et volontaire des réfugiés et déplacés

C’est l’un des sept points de la Déclaration de principe publiée le 19 juillet. Il a été également repris dans l’Accord-cadre du 15 novembre 2025. Les deux parties s’engagent à faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés et des personnes déplacées vers leurs zones ou pays d’origine. Mais combien sont-ils de part et d’autre de la frontière entre la RDC et le Rwanda ? Ce retour, qui doit se faire en conformité avec le droit humanitaire international et dans le cadre des mécanismes tripartites associant la RDC, les pays d’accueil et le HCR, pourrait aussi constituer l’un des problèmes dans la mise en œuvre de l’accord final. Ce sujet est aussi l’un des points les plus sensibles. Le retour des réfugiés congolais fait partie des revendications historiques du M23, déjà présentes dans l’accord de paix signé en 2009 entre Kinshasa et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), l’ancêtre du mouvement actuel. Problème : qui est Congolais et qui ne l’est pas ? Ces réfugiés, défendus bec et ongle par le M23, sont-ils en nombre conséquent ? Sur ce point, il faut d’abord régler la question des chiffres. Selon les dernières estimations avancées par RFI, le Rwanda accueille près de 137 000 réfugiés, principalement en provenance de la RDC et du Burundi. D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ 80 000 Congolais vivraient aujourd’hui au Rwanda. Mais pour Kinshasa, le problème reste l’identification : les autorités congolaises affirment ne pas connaître avec précision ni le nombre, ni l’identité de ces réfugiés. Pour le gouvernement congolais, on ne peut pas rapatrier des réfugiés dans une zone encore en conflit ou sous contrôle des rebelles du M23. Le gouvernement voudrait avoir le pouvoir nécessaire de contrôler l’identité de ceux qui veulent revenir au pays. Le vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani, alertait déjà sur une « transplantation » des populations venues d’ailleurs dans les zones contrôlées par les rebelles du M23.

Ce sujet fait craindre au gouvernement et à l’opinion l’arrivée d’une population compacte qui pourrait, un jour, exiger l’autonomie d’une des régions congolaises. Ainsi donc, Kinshasa insiste : le retour des réfugiés dans les zones aujourd’hui sous administration du M23 ne pourra avoir lieu qu’après le cessez-le-feu, la restauration de l’autorité de l’État et la vérification de la nationalité des candidats au retour. Autrement dit, cette question est loin d’être close. Elle pose aussi d’autres défis : quand ces réfugiés rentreront-ils ? Et où seront-ils installés ? Car il y a parmi eux des individus qui n’ont jamais mis les pieds en RDC. Des questions qui montrent, selon plusieurs experts, qu’il ne suffit pas de régler le volet sécuritaire, il faut un accord global, incluant aussi les aspects sociaux, fonciers et économiques. Les populations congolaises qui avaient fui l’arrivée du M23 dans leur zone avaient trouvé à leur retour des occupants venus d’ailleurs installés dans leurs maisons, cultivant également leurs champs.

Mesures de confiance

Ce point implique entre autres la communication entre parties, la fin de la propagande « haineuse » selon l’AFC/M23 et les libérations des prisonniers. Sur ce point, paradoxalement, rien ne rassure au regard des premières communications faites après la signature de cet Accord-cadre à Doha. « Cet accord ne comporte aucune clause contraignante », déclare Benjamin Mbonimpa, chef de la délégation de l’AFC/M23. Une communication qui annonce déjà que tout peut basculer à n’importe quel moment. « Il n’y a rien qui va changer sur le terrain », estime Bob Kabamba. Selon lui, il y a eu deux signatures qui n’ont pas produit des résultats sur le terrain. « Il faut s’inquiéter pour la suite car les deux parties se sont réarmées, elles se sont réorganisées », a-t-il expliqué, soulignant la mise en place par le M23 d’une administration parallèle qui fonctionne comme un État.

La relance économique et les services sociaux

Ce point du protocole de l’Accord-cadre est étroitement lié à la restauration de l’autorité de l’État. Un point qui reste parmi les plus difficiles à obtenir à Doha. Les rebelles ne veulent pas encore céder les zones sous leur contrôle sans connaître au préalable leur avenir politique et sécuritaire.

La justice, la vérité et la réconciliation

Alors que les combats se poursuivent dans l’Est du pays, Kinshasa et les rebelles laissent entrevoir, malgré des positions opposées, quelques signaux de réconciliation. Mais la méfiance reste profonde, et les conditions d’une véritable réconciliation demeurent toujours fragiles. La part de la justice dans cette démarche est essentielle pour ne pas laisser les bourreaux côtoyer les victimes. Cette réconciliation entre le gouvernement congolais et les rebelles AFC/M23 n’est pas impossible ; elle est simplement suspendue à une constellation de facteurs politiques, militaires et diplomatiques encore instables. Dans un conflit où chaque camp cherche une position de force, la paix reste pour l’instant un horizon plus qu’une réalité, mais un horizon que beaucoup, épuisés par des années de guerre, espèrent voir enfin se rapprocher.

Élaboration d’une feuille de route vers un accord de paix global

L’Accord-cadre de Doha fixe les bases d’un processus destiné à mettre fin aux hostilités, à rétablir l’autorité de l’État et à consolider la stabilité nationale. Il réaffirme la détermination du Gouvernement à placer la paix, la sécurité et la dignité du peuple congolais au centre de son action. C’est dans ce cadre que la protection des populations civiles, en particulier les femmes, les enfants et les personnes déplacées internes, demeure une priorité. Les protocoles qui découleront de cet Accord-cadre permettront notamment de sécuriser les corridors humanitaires, de faciliter l’accès des organisations humanitaires, et d’engager des actions urgentes pour répondre aux besoins essentiels des communautés affectées.

De son côté, le gouvernement précise que les six protocoles, en dehors de ceux relatifs au Mécanisme de libération des prisonniers ainsi qu’au Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, feront l’objet de discussions deux semaines après la signature de l’Accord-cadre. Il s’agira de préciser les modalités techniques, les calendriers d’exécution et les engagements respectifs des parties. Dans le communiqué du gouvernement, Kinshasa note qu’aucun statu quo n’est compatible avec cet objectif de paix : le processus engagé vise à créer, dans les plus brefs délais, les conditions d’un changement réel et mesurable pour les populations affectées. Les deux prochaines semaines vont permettre de percevoir les nouveaux efforts entre les deux parties.

Heshima

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoNeutralisation des FDLR en RDC : quels résultats en 30 ans ?