Interview

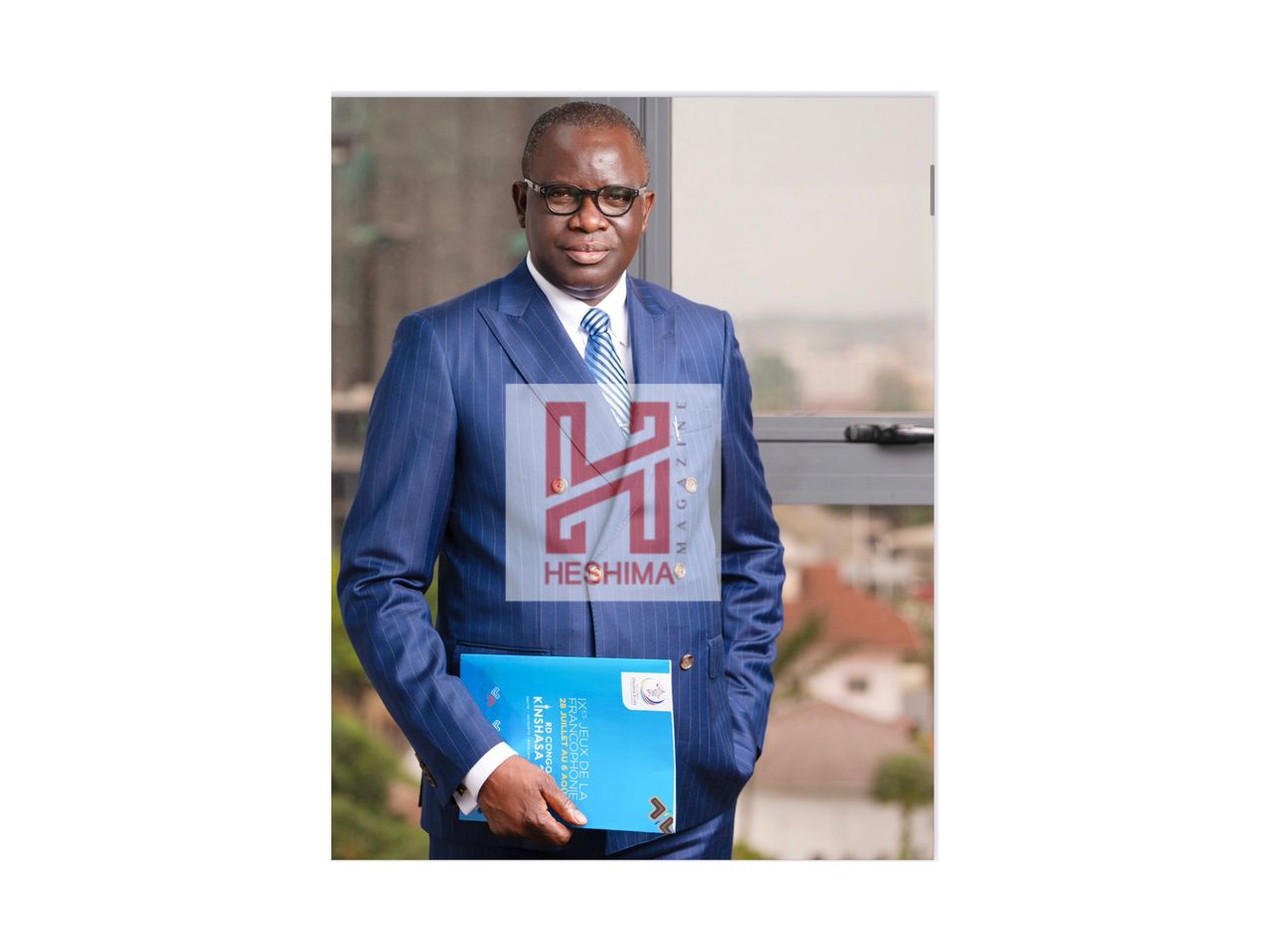

« Nous pouvons rassurer l’opinion que nous allons y parvenir». ISIDORE KWANDJA NGEMBO Directeur du Comité national des IXèmes Jeux de la Francophonie

Genèse du processus des préparatifs des jeux, confirmation de leur tenue à Kinshasa, appel aux jeunes congolais pour accompagner ce grand événement culturel, le directeur du Comité national des IXès Jeux de la Francophonie parle de ce rendez-vous historique qu’organise la République démocratique du Congo. Après plusieurs étapes laborieuses, Isidore Kwandja est en passe de relever cet immense défi. Interview !

Published

2 ans agoon

By

RedactionH

Monsieur Isidore Kwandja, la 9e édition des Jeux de la Francophonie se déroulera finalement du 28 juillet au 6 août 2023, après avoir été reportée à deux reprises. La RDC est-elle prête maintenant ?

Pour une meilleure compréhension, revenons à la genèse de l’ensemble du processus des préparatifs des jeux. L’édition de ces jeux était initialement prévue pour être organisée au Canada. Ils avait été accordés en 2017 afin qu’ils aient lieu en 2021. Or, deux ans après, le Nouveau-Brunswick, province canadienne qui avait initialement accepté d’organiser les Jeux de la Francophonie s’était désisté à le faire. Par conséquent, l’OIF avait une fois de plus lancé un appel à candidatures. C’est alors que la RDC a postulé pour qu’ils se tiennent chez nous.

Le Président de la République qui a voulu restaurer la position du pays sur la scène internationale avait estimé que l’opportunité était toute indiquée d’accepter d’accueillir cet événement chez nous. Cela allait attirer l’attention d’une opinion publique internationale en faveur de la RDC. C’est ainsi que la République démocratique du Congo a obtenu ces jeux au mois de juillet 2019.

Seulement, on ne lui a pas accordé comme il se doit 4 ans pour se préparer. Ce délai tient en effet compte du timing fixé entre chaque édition de ce rendez-vous sportif. Nous devrions les organiser en 2021. Et donc, nous ne disposions que de 2 ans au lieu des 4 ans requis. L’enjeu pour la RDC était d’organiser les jeux, mais également en profiter pour construire des infrastructures sportives. Le pays n’en comptait pas suffisamment. Le besoin en construction s’imposait.

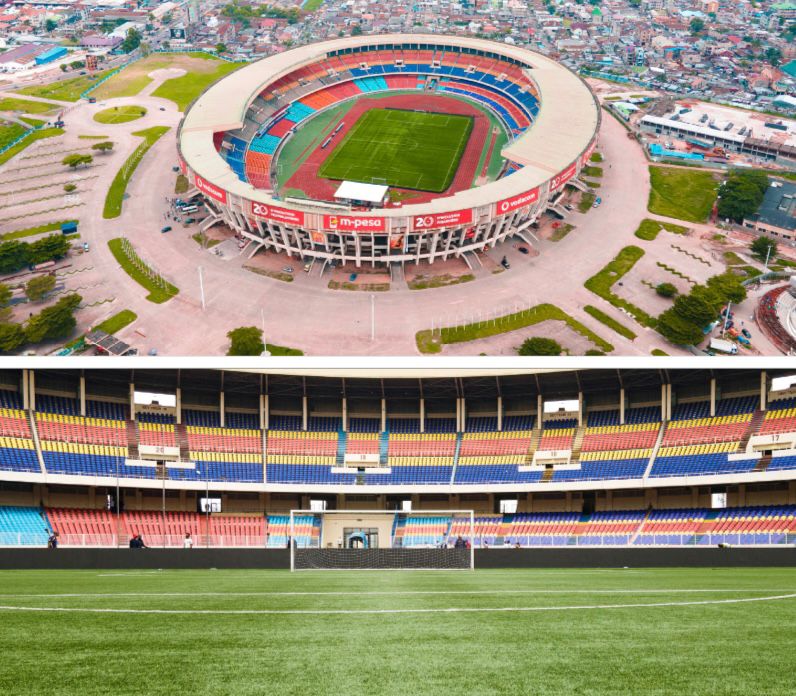

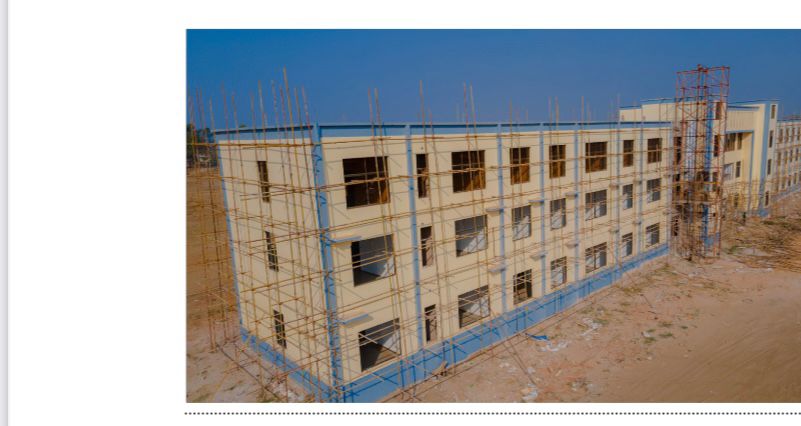

À Kinshasa, le patrimoine infrastructurel sportif ne se limitait qu’à deux stades : le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. De plus, ces stades étaient à réhabiliter. Par rapport aux disciplines sélectionnées pour la 9e édition, il fallait construire un certain nombre d’infrastructures. Le basket-ball était prévu parmi ces disciplines. Le pays n’ayant pas d’infrastructures en basket-ball, il fallait construire deux gymnases, réhabiliter un autre qui était déjà vétuste et qui n’était plus utilisé. Pour le judo, un gymnase devait être aménagé. Il en allait de même pour le tennis de table.

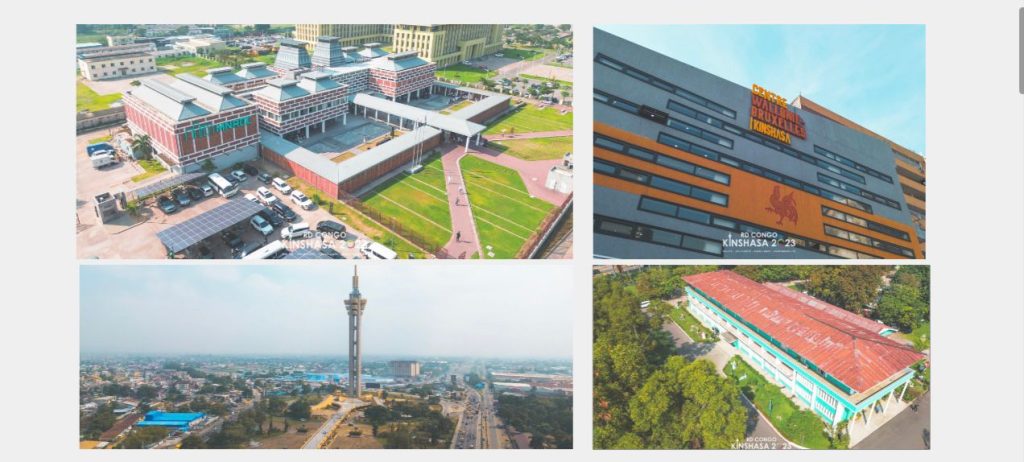

Par contre, dans le domaine culturel, le problème ne se posait pas. Différents sites ont été mis à disposition, à savoir le Palais du peuple, le Musée national, l’Académie des Beaux-arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l’Institut français, de même l’Echangeur de Limete où sera placé le village des partenaires avait été réquisitionné. À toutes ces contraintes, s’est ajoutée une autre. En 2020, nous avons été frappés par ce que le monde entier a dû subir.

La Covid s’était en effet invitée de la partie. Tous les événements internationaux qui étaient prévus pour cette année-là et l’année suivante, en 2021 donc, étaient reportés. Même la Coupe du monde programmée au Japon a été postposée d’une année. Vous vous souvenez, on avait conseillé à tout le monde de rester à la maison. Voyager demandait beaucoup de conditions à remplir, des tests à faire…telle était la situation d’alors Même au niveau du transport des marchandises et autres équipements, on était confronté à de sérieux problèmes.

La construction des infrastructures nécessitait l’achat des matériels et d’équipements provenant de l’étranger. Cela ne pouvait que forcément entraîner une accumulation des retards de livraison. C’est ce qui a fait qu’on n’était pas en mesure d’organiser les jeux en 2021 compte tenu de tous ces impératifs. Dès lors, ils ont été différés pour 2022.

Mais en 2022, les Jeux n’avaient toujours pas eu lieu, pourquoi ?

D’autres problèmes de gouvernance sont également intervenus. Les comités d’organisation mis en place se sont succédés et nous sommes le quatrième installé. Il était indispensable d’insuffler une nouvelle dynamique. C’est ainsi que le Président de la République a signé une ordonnance, le 22 octobre 2021, pour relancer la machine. Nous avons pris nos fonctions le 8 novembre 2021 et démarré effectivement en août 2022. Je ne disposais de ce fait que de moins d’une année pour préparer les jeux. J’ai commencé à travailler sans tarder en évaluant rapidement l’état des lieux. Tout ce que vous voyez a été construit depuis que nous sommes là.

Quand nous sommes arrivés, que ce soit au stade des Martyrs, tous les gymnases étaient en plein aménagement, ainsi que le terrain de basket-ball et autres, ou encore le centre d’accréditation… Les espaces qu’on a réhabilités étaient vétustes et inutilisables. Au stade Tata Raphael également, le gymnase maintenant en phase finale pour le judo et la lutte étaient en début de rénovation. Le gymnase pour le tennis de table n’était même pas en réfection. Aujourd’hui, toutes les infrastructures sont presque terminées.

Il ne reste plus que quelques petits travaux de finissage et, comme le Premier ministre l’a dit, ce 7 juillet, il va réceptionner officiellement les clés pour le gymnase construit aux alentours du stade des Martyrs et le 10, toutes les infrastructures érigées autour du stade Tata Raphael. Pour ce qui concerne l’hébergement des athlètes, la situation due à la Covid-19 a tout retardé parce que le village des athlètes était prévu pour être monté au stade Tata Raphael. Les prestataires retenus devaient importer les matériels de la Chine. Or, à ce moment-là, il y avait une crise de conteneurs, ceux-ci étant bloqués à cause de la Covid, avec impossibilité de sortir les marchandises.

Cela a pris beaucoup de temps avant que le circuit se remette normalement à fonctionner et que les marchandises commencent à circuler à travers le monde. Respecter la date prévue pour finaliser la construction du village avant août 2022 devenait improbable. Cette situation générale a aussi impacté l’organisation des jeux. Une solution de rechange s’avérait primordiale. Après analyse, j’ai présenté au gouvernement mon plan au mois de février 2022.

En tenant compte de l’esprit des jeux de la Francophonie qui préconise que les athlètes logent en un même endroit dans la mesure où il s’agit de cultiver la culture du vivre-ensemble entre les jeunes, l’idée étant de permettre à ce que les jeunes du sud, du nord, de l’est ou de l’ouest, travaillent ensemble, échangent pour renforcer les liens au sein de la francophonie. Ainsi l’option du village n’étant plus réalisable, j’ai proposé de loger les athlètes à l’Université de Kinshasa.

Parce que bien avant notre arrivée, le Président de la République avait promis aux étudiants de réhabiliter les homes. Ce qui avait été fait. D’ailleurs, quand je suis arrivé, je suis allé sur place et il n’y avait plus personne, car les travaux de réhabilitation étaient en cours, presque à terme. Ma proposition a été faite en connaissance de cause, car nous n’allions pas être les premiers à loger les athlètes dans un site universitaire.

Est-il déjà arrivé de loger les athlètes sur un site universitaire ?

À Ottawa, les athlètes ont été logés dans une cité universitaire lors des Jeux de la Francophonie. À Nice, en France, une partie de la cité universitaire a été occupée à cette fin et un bateau de croisière a servi de lieu d’hébergement des athlètes parce que la cité universitaire n’avait pas la capacité de contenir tout le monde. Au Liban, à Beyrouth, on a logé les athlètes dans une cité universitaire. En fait, les jeunes gens qui viennent dans le cadre des Jeux de la Francophonie ont entre 18 et 35 ans. Et, la plupart sont étudiants.

Donc, en les logeant dans une cité universitaire, ils se retrouvent dans leur environnement naturel. J’avais pensé que c’était nécessaire qu’on les loge à l’université, car une fois les travaux terminés, les étudiants congolais en seraient bénéficiaires. La procédure veut que lorsque vous voulez changer un site de jeux, vous écriviez au Comité international des Jeux de la Francophonie qui envoie les experts, donc les ingénieurs et les architectes pour constater, faire rapport au Comité international. À partir de là, le Comité international convoque une réunion du Conseil d’orientation du Comité international de la Francophonie pour approbation.

C’est alors que vous pouvez changer le lieu ou le site. En réponse aux observations des experts de l’OIF, il était question de satisfaire ces exigences. Ce cahier des charges a été exécuté avec la mise en place d’un système de climatisation, l’installation de douches avec eau chaude dans les chambres, sans oublier la clôture des homes pour la sécurité des athlètes, des rénovations qui n’avaient jamais existé depuis la création de l’Université dans les années 50. Outre l’Université de Kinshasa, sélectionnée pour les athlètes après approbation du Comité international des jeux de la Francophonie, l’hébergement concerne également les nombreuses délégations invitées.

Nous avons le devoir de les loger. Et à ce propos, nous avons opté pour une réservation d’à peu près 500 chambres ici dans la ville parce que c’est nous qui prenons en charge notamment les présidents des fédérations internationales, les arbitres et les juges de touche des différentes compétitions. On a payé 50% à ce jour. La semaine prochaine [début juillet], on va payer les 50 % restants. On solde les 100 % pour garantir l’hébergement des délégations et des athlètes à l’Université de Kinshasa. Je vous informe que lorsque les délégations sont arrivées, c’était à peu près une quinzaine de pays que nous avons accueillis.

Plusieurs pays ont choisi les homes mis à leurs dispositions, où ils voulaient que leurs délégations soient logées. Il y en a qui ont demandé qu’on puisse leur accorder certaines possibilités notamment l’installation de leurs propres dispensaires et la prestation de leurs médecins. Au mois de janvier, nous avons reçu plusieurs délégations notamment de la Belgique, de France, du Canada et d’autres pays qui sont venues pour constater l’évolution des travaux. Au mois de mai, nous avons reçu aussi de fortes délégations notamment des Canadiens en provenance de Québec et au mois de juin, les 9 et 10, nous avons invité toutes les délégations devenir constater les avancées que nous avons enregistrées dans le cadre de la construction des infrastructures, mais également sur le plan de l’organisation.

Les experts ont-ils donné un avis sur l’évolution des travaux d’infrastructure ?

Au mois de février 2021, les experts ont évalué les travaux qui étaient faits sur le terrain. On a constaté qu’il y avait du retard au niveau de la construction des infrastructures. Le Conseil permanent de la Francophonie qui est composé de représentants des Chefs d’État et de gouvernements membres de la Francophonie s’est réuni, au cours de ce même mois, pour certifier les avancées importantes réalisées et qu’une prolongation d’une année soit accordée pour la finalisation de tous ces travaux.

C’est ainsi qu’au mois de février, la décision de reporter pour la deuxième fois les jeux pour juillet-août 2023 a été prise. Dans l’entre temps, on a continué à travailler, non seulement à réhabiliter notamment le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Le stade des Martyrs était un peu abîmé et il fallait le décaper et placer un nouveau tartan. On a réalisé ces travaux, on a avancé sensiblement.

Comment se présente la situation sur le plan de l’organisation, la santé et la sécurité des participants ?

Sur le plan de l’organisation, vous devez comprendre une chose que le pays hôte, en acceptant d’organiser les jeux, doit offrir les infrastructures, doit assurer la sécurité des athlètes de l’aéroport au village, du village aux aires des jeux, doit assurer l’hébergement, c’est-à-dire quand ils arrivent sur le territoire, il faut les transporter pour les ramener au village, vous les logez, vous les nourrissez et vous leur assurez toutes les conditions sécuritaires et sanitaires.

C’est ce que nous avons présenté à toutes les délégations qui sont arrivées ici, les efforts que nous avons faits, notamment sur le plan sécuritaire, de la santé, de transport d’hébergement et sur le plan de la restauration. Pour la restauration, les responsables de l’OIF nous ont recommandé de travailler avec Vivendi Sports qui est une société française de restauration.

On a estimé que c’était un secteur capital et que le Comité national devait travailler en collaboration avec le Comité international pour s’assurer que les repas à offrir aux athlètes soient appropriés pour éviter tout risque d’indigestion pouvant causer une élimination automatique au cours de la compétition.

Pour prévenir tout désagrément, en dépit du coût que cela occasionnerait, nous avons opté pour une collaboration avec ce prestataire qui va offrir une cuisine internationale à même de satisfaire les goûts de tout le monde en toute sécurité sanitaire. Pour ce qui est de la sécurité, il nous est exigé les prestations d’une agence privée de protection civile commise à cette tâche dans l’enceinte du village et à l’intérieur des aires des jeux. Pour nous acquitter de cette obligation, nous avons contacté une société de gardiennage reconnue dans la ville, Delta protection.

Parce que selon les recommandations de la Fédération internationale, il n’était pas accepté que les hommes en uniforme se retrouvent à ces endroits, sauf à l’extérieur. Nous avons également fait appel à la police, à l’ANR et à la DGM (Agence Nationale de Renseignements et Direction Générale de Migration) qui ont mis à notre disposition 4500 agents pour garantir la sécurité à l’extérieur des aires des jeux, en dehors du village, aux abords des hôtels où seront hébergés les officiels.

Dans le domaine de la santé, ils nous ont demandé d’avoir une polyclinique au village des jeunes. On a pris des dispositions à l’Université de Kinshasa et des petits dispensaires dans tous les sites où il y aura des activités sportives et culturelles. En tant que Comité national, nous avons offert la logistique. Pour nous, aujourd’hui, nous sommes en mesure d’organiser cet évènement et nous travaillons pour le faire. Pour leur part, les fédérations internationales et les fédérations nationales vont faire respecter les règles de jeu des compétitions.

Le retard dans les travaux de construction des infrastructures ne vient-il pas de la len- teur du décaissement des fonds au niveau du gouvernement ?

Combien coûte au Trésor public l’organi- sation des jeux? D’abord, il faut que tous comprennent que les Jeux de la Francophonie ici à Kinshasa sont supportés à 100 % par le Trésor public congolais. Que ça soit pour la construction des infrastructures, ce qui relève de la responsabilité du gouvernement, que ça soit sur le plan de l’organisation. Alors que dans les éditions précédentes, tel que mentionné dans les statuts, notamment à l’époque où la RDC avait accepté d’organiser les Jeux de la Francophonie, lorsque les jeux sont organisés dans un pays en développement, l’OIF contribuerait jusqu’à 50 % du budget organisationnel.

Sur ce point, il nous faut distinguer les deux types de budgets, à savoir le budget d’investissement et celui d’organisation. Tout ce qui est investissement relève du pays hôte parce que ce sont les investissements qui vont rester pour le pays. Il y a la partie organisation : nous allons nourrir les athlètes et, dans ce que nous allons dépenser pour la restauration, dans tout ce que nous allons faire pour assurer les transports des athlètes, nous attendons la quote-part de l’OIF. Pour loger les athlètes, nous attendons la quote-part de l’OIF. Cela a été revu alors que la RDC avait accepté en sachant qu’elle attendait la contribution de l’OIF. C’est ce qui n’était pas réalisé.

Le statut a été, entre-temps, modifié et on a enlevé cette possibilité-là. Qu’à cela ne tienne, le pays s’est engagé et est en train de faire des efforts pour organiser cet événement. Si je peux revenir sur les questions des finances, il y a la partie investissement. Le gouvernement congolais a considéré que tout ce qui concerne les investissements relève de la responsabilité du gouvernement et que même si on n’avait pas organisé les Jeux de la Francophonie, on aurait quand même dû construire les infrastructures. Quant au budget organisationnel, nous l’avons préparé ensemble avec le comité international de la Francophonie.

On a passé en revue rubrique par rubrique parce qu’à l’intérieur de ce budget, il y a une partie qui doit être auditée par le Comité international en raison de sa contribution. Le budget adopté pour la partie organisation se chiffre à 66 millions, 900 mille euros. Ce budget a été adopté par le comité de pilotage des 9e Jeux de la Francophonie, nous l’avons soumis au Conseil d’orientation du Comité international des jeux de la Francophonie, il a été approuvé, ils l’ont soumis au Conseil permanent de la Francophonie qui l’a adopté définitivement. De ce total de 66 900 000 euros du budget organisationnel, le montant de 20 millions d’Euros consiste en la quote-part de l’OIF.

De plus, il est prévu que tous les athlètes puissent contribuer dans l’ordre de 400 euros pour aider le pays hôte à tenir le coup. Le gouvernement a fourni des efforts et nous avons atteint 60 % du budget et nous attendons que rapidement on puisse mettre à notre disposition les 40 % restants. Parce que ce que nous avons fait avec les 60 %, c’était notamment de commander tous les matériels qui devaient venir de l’étranger, de conclure avec les prestataires locaux sur place. Pour tous ces engagements, on a décaissé des fonds.

Les 40 %, c’est l’OIF qui s’en charge ?

Non. C’est la RDC qui débourse au préalable ce montant de 20 millions d’Euros. L’OIF enverra ses auditeurs pour vérifier que cet argent a effectivement servi pour la restauration, l’hébergement, le transport et va apporter sa contribution, y compris la contribution des États, sans oublier la contribution de 400 euros par athlète. Tout cela est versé directement à l’OIF. La partie investissement comme pour la construction des infrastructures, on la considère dans le cadre de développement du pays. Ce sont des investissements que le pays consent, que même s’il n’y avait pas de jeux, ils allaient effectuer ces investissements pour notamment la construction des infrastructures. C’est dire que si on avait ces infrastructures, on n’aurait pas construit. Les Jeux de la Francophonie sont juste une opportunité qui contraint le gouvernement à construire parce qu’on avait besoin de ces infrastructures pour organiser les événements. On considère donc que les investissements qui sont occasionnés pour la jeunesse, pour le pays, pas foncièrement pour les jeux, même s’ils vont servir pendant leur déroulement. Dans ma communication, j’essaie de montrer que ce n’est pas de l’argent jeté.

66 millions d’euros représentent le montant de la partie organisation. À combien s’élève le coût de la construction ?

Quand vous dites, le coût pour la construction, il faut le prendre dans le cadre du développement du pays. Parce que si on avait toutes ces infrastructures, on n’allait dépenser aucun sou pour ça. Si on a dépensé des sous, on a voulu qu’après les jeux, le pays puisse en bénéficier. Pour l’OIF, il y avait un certain nombre d’infrastructures et on avait juste besoin des espaces à aménager. Nous avons voulu construire les infrastructures durables et les infrastructures gigantesques pour permettre qu’après les jeux, ces infrastructures puissent servir pour d’autres activités. Toutes les infrastructures qu’on a construites sont multisports. Elles peuvent servir aussi bien pour les activités qui étaient prévues pour les Jeux de la Francophonie, mais également pour d’autres activités. Si je prends par exemple le gymnase pour le tennis de table, c’est vraiment immense. Cette infrastructure peut couvrir plusieurs activités sportives. Juste question que l’on s’organise. Ce sont les infrastructures immenses que le pays a construites à la grandeur du pays pour servir la jeunesse congolaise.

Quels sont les pays qui ont confirmé leur participation et com- bien de délégations et jeunes sont attendus à Kinshasa pour ces jeux ?

43 pays ont confirmé leur participation. À ce jour, le Québec, province du Canada et membre à part entière de l’OIF a officiellement décidé de n’envoyer aucun athlète, en dehors d’une délégation professionnelle et diplomatique. Quant à la Fédération Wallonie Bruxelles, elle va réduire la composition de sa délégation.

Quelles sont les raisons avancées ?

Les articles de presse que nous avons lus citent des raisons de sécurité et de santé. Moi je trouve que ce ne sont pas les vraies raisons, celles-ci devant être cherchées ailleurs. Pourquoi ? Parce que la délégation venue au mois de mai, composée du délégué du Nouveau-Brunswick, de celui du Canada fédéral et du Québec avait demandé de rencontrer la plus haute autorité responsable des questions de sécurité. Je les ai accompagnés vers le conseiller spécial en matière de sécurité, lequel coordonne toute la sécurité, c’est-à-dire la police, l’ANR et la DGM. Celui-ci leur a donné toutes les assurances possibles et toutes les dispositions de sécurité prises. Et malgré toutes les démonstrations sur la fiabilité du fonctionnement en réseaux des services, la délégation avait persisté dans son exigence à entrer en possession du plan détaillé de sécurité.

Or la divulgation de cette information, en dehors de quelques éléments disponibles, ne pouvait que compromettre la sécurité des athlètes. La proposition qui leur a été faite consistait à ce qu’ils présentent la personne responsable de sécurité de leur délégation, pour qu’elle puisse travailler en symbiose avec la sécurité congolaise. Et même, malgré le privilège d’avoir été reçu par le conseiller spécial du Chef de l’État en matière de sécurité qui n’a eu de cesse de revenir sur les garanties offertes ou la précision du déploiement des policiers, rien n’a pu les convaincre.

Dernièrement aussi, le gouvernement français a apporté son assistance avec leur agence Francopol qui avait envoyé des experts ici en vue de former en techniques adéquates les officiers de la police nationale sur la gestion des masses en étant en mesure de contenir les troubles éventuels des supporters lors des pareils événements. Dans le domaine de la santé par exemple, nous avons reçu à trois reprises les experts français qui sont venus pour former nos médecins, dans le cadre de ce qui est appelé « le plan blanc », lequel est mis en place lorsque surviennent des manifestations ou un accident qui peut causer beaucoup de blessés afin de permettre aux médecins d’intervenir rapidement et sauver des vies humaines. La première fois, 50 médecins ont été formés, puis 80 qui seront déployés pour assurer les conditions sanitaires des athlètes. Donc on a pris en compte tout cela. On a demandé d’installer une clinique à l’Université de Kinshasa. Dans toutes les aires de jeu, on a prévu une petite infirmerie pour des interventions urgentes avec possibilité d’un acheminement directement vers un hôpital en cas de nécessité. Nous avons signé un contrat avec l’Hôpital HJ, notre hôpital de référence pour les 9e Jeux de la Francophonie. On a souscrit une assurance pour les athlètes en prévision de toute éventualité, car ce sont des choses qui peuvent se produire partout, pas seulement en RDC.

On a vu ce qui s’est passé en France où on a dû déplorer des attentats à l’intérieur du stade. Alors les gens qui évoquent le problème de santé ou de sécurité, je pense que ce sont des fauxfuyants. La vérité on la saura, elle est peut-être ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre que le Québec renonce à participer, alors qu’ils sont venus dans la délégation. Qu’est-ce qui peut justifier ce désistement ?

En dehors du Qué- bec, il y a également le Rwanda qui avait déjà confirmé qu’il serait absent ; quelles sont les conditions sur la présence de la secrétaire générale de la Francophonie ? Estce qu’elle sera bien là ?

Les jeux sont organisés par l’OIF, comme je vous ai dit, les Jeux de la Francophonie sont, selon le statut, organisés par le comité international et le comité national sous la supervision de l’Organisation internationale de la Francophonie. Donc, la personne qui organise c’est le numéro un de l’OIF. Pour ce qui est du Rwanda, il s’était bel et bien inscrit pour participer, mais à l’étape suivante, celle de la confirmation, on a constaté qu’il ne s’est pas prononcé. Toutefois, la secrétaire générale est la bienvenue, parce que c’est elle qui organise les jeux. Je vous informe que possiblement la semaine prochaine, le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Francophonie fera un déplacement pour Paris afin de lui remettre son invitation en mains propres et lui souhaiter la bienvenue à Kinshasa pour les Jeux de la Francophonie.

Les experts de l’OIF avaient recommandé au CIJF d’exiger de recevoir les clés des infrastructures 3 mois avant les jeux. Comment expliquez-vous qu’à quelques jours du coup d’envoi, les travaux se poursuivent encore ?

Et vous parlez de rendre les clés de manière officielle au Premier ministre entre le 7 et le 10 Juillet ? On l’a toujours dit, dans l’organisation des tels événements, il y a toujours eu des délais de ce genre. C’est une mesure préventive pour maintenir une pression pour livrer au plus tôt les infrastructures. Cela permet à ce qu’on puisse effectuer des tests et offrir la latitude aux athlètes du pays hôte, mais aussi des autres pays de s’entraîner parce qu’à partir du 15, certains arriveront déjà avant de commencer les jeux le 28 juillet. Ce calendrier n’est pas vraiment quelque chose qui puisse handicaper l’organisation des jeux.

Sur le plan des infrastructures, après la dernière visite des sites des jeux effectués par le Président de la République, il a été constaté le retard des travaux notamment sur le site du stade Tata Raphaël. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Au stade Tata Raphaël, il faut juste dire une chose. Ce qui est important pour l’organisation des jeux et les athlètes, c’est de pouvoir se servir d’une aire de jeu opérationnelle, un vestiaire disponible, des sanitaires accessibles ainsi qu’un espace pour l’infirmerie et l’antidopage. Et ça, c’est prêt pour organiser les jeux. Ce qui est en train d’être accompli au stade Tata Raphaël doit tenir compte de son ancienneté qui remonte certainement aux années 50. Cela nécessitait que le gouvernement prenne la décision de réhabiliter ce stade.

Des travaux importants sont déjà en cours et vont continuer à être exécutés même après les jeux. Ces travaux ne concernent pas l’organisation des jeux et n’ont aucun impact sur elle. Les athlètes n’ont en effet pas besoin d’espaces comme des bureaux. Oui, les travaux avaient pris un peu du retard, et ce sont les travaux qui vont continuer parce que c’est tout le système de plomberie et d’électricité qu’on a changé au stade Tata Raphaël, on a modifié un certain nombre de choses pour rendre ce stade, qui était complètement abandonné, utilisable.

Les États membres de la Francophonie réunis à la 123e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) à Paris ont demandé à la RDC de relever les derniers défis liés à l’organisation des Jeux de la Francophonie sur le plan de l’infrastructure, de la santé, de la sécurité et du transport des athlètes et des organisateurs. Quelles sont les mesures prises à cet effet ?

J’ai signalé qu’il y avait des défis d’ordre infrastructurel, c’est-à-dire qu’il fallait rapidement finaliser. Car, lorsque je me suis rendu à cette rencontre, il y avait encore quelques travaux de finition qui étaient prévus pour certaines infrastructures. J’avais toutefois précisé que nous faisions des efforts considérables pour les mener à terme. Pour la question de transport, les experts avaient exprimé des inquiétudes notamment pour la distance entre l’université et les aires des jeux avec le nombre impressionnant de véhicules en circulation sur les routes. Pour eux, la crainte est que cette situation se produise quotidiennement pendant les jeux avec toutes les difficultés liées au déplacement des athlètes.

Kinshasa est une ville embouteillée. Quelles dispositions sont prises pour que les athlètes qui seront hébergés à l’UNIKIN puissent at- teindre les sites des compétions tous les jours à l’heure ?

Nous avons rassuré que le gouvernement avait pris la décision de dédier une voie uniquement pour les Jeux de la Francophonie. C’est-à-dire que durant les jeux, cette période, la voie qui va partir de l’Université aux aires des jeux sera réservée uniquement aux véhicules qui vont transporter les athlètes pendant les heures de pointe.

Cette décision va faciliter la circulation du village aux aires de jeux. Mais aussi, sur ce que les services m’ont dit, des policiers seront placés tout le long de cette voie dédiée justement pour faire en sorte que certains chauffeurs délinquants ne puissent pas venir obstruer la circulation sur ce trajet.

Ce sont ces préoccupations des problèmes de circulation à Kinshasa que j’ai relevées en toute franchise, mais pour lesquelles une solution a été apportée. Il y a plusieurs athlètes congolais qui auraient souhaité participer aux jeux de la Francophonie, mais qui n’ont pas été contactés. Pour certaines personnes il y a un problème d’organisation ou de cohésion ticipant. Et cela relève du ministère des Sports et de celui de la Culture et des Arts. C’est au ministère des Sports de lancer le processus pour sélectionner les meilleurs dans les différentes disciplines en vue de gagner le plus de médailles ; le ministère de la Culture et des Arts se doit de procéder également au choix des meilleurs jeunes artistes du pays pour gagner suffisamment des médailles.

Les Kinois ne semblent pas assez mobilisés pour cet événement. Comment faites-vous pour mieux sensibiliser les Congolais à s’approprier ces jeux ?

Nous y travaillons sérieusement et produisons plusieurs émissions à cet effet. Nous réalisons des animations périphériques. Par exemple, nous avons effectué une descente à la Place des artistes, au rond-point Victoire à Matonge. Je peux vous certifier qu’il y avait eu un monde fou là-bas. Toutefois, je dois avouer qu’il s’est installé une sorte de défiance à l’égard de la francophonie au sein de l’opinion publique congolaise.

Pour notre part, notre message consiste à dire à l’opinion publique congolaise que grâce à ces jeux, nous construisons des infrastructures que nous léguerons à notre jeunesse. En outre, cet événement représente une belle vitrine pour la visibilité de notre pays et changer son narratif à l’international. Plusieurs nationalités seront présentes sur notre sol.

En raison d’une couverture médiatique planétaire, l’attention du monde entier sera focalisée sur la RDC. Il faut noter aussi que l’ensemble des visiteurs de cette manifestation seront désormais nos futurs ambassadeurs auprès de leurs parents et de leurs compatriotes s’ils rentrent avec une bonne image de leur séjour chez nous. Il y a des gens qui viendront ici et qui ne l’auraient jamais fait autrement s’ils n’avaient eu écho de ces jeux. On sait que la fille de Mohamed Ali qui n’était pas encore née lorsque son père est venu combattre a voyagé ici au Congo pour voir le stade où a eu lieu sa victoire. C’est-à-dire que quelque part il y a un petit lien qui lie cette famille-là à la RDC. C’est ce que nous recherchons également en organisant de tels événements.

Pensez-vous que c’est le plus grand événement sportif depuis plusieurs années organisé en RDC ?

En termes d’organisation, cette manifestation d’envergure constitue un atout pour notre pays : depuis l’historique combat de boxe de 1974 ayant mis aux prises Mohammed Ali et Georges Foreman, aucune autre de cette ampleur du type CAN, CHAN, ou quoi que ce soit n’a jamais eu lieu. Pour nous, en organisant un événement aussi complexe que celui-ci, nous pourrons demain ou après-demain planifier d’autres activités sportives importantes.

Par exemple, entre la RDC et le Congo Brazza qui ont postulé pour le déroulement du CHAN l’année prochaine, on s’attend à ce qu’on nous accorde peut être sa logistique. Ce qui serait la conséquence de l’aménagement de nos infrastructures. Donc vous comprenez que c’est une opportunité pour notre pays. On peut se référer à ce titre à la Côte d’Ivoire qui, après avoir organisé la 8e édition des Jeux de la Francophonie, abritera la CAN de l’année prochaine.

Cette confiance consentie à un pays organisateur résulte de l’expertise engrangée, comme peut le témoigner l’expérience acquise par les jeunes gens qui travaillent avec moi au Comité national. Aujourd’hui ils détiennent une bonne compréhension de l’organisation d’un événement international de cette dimension. Ils savent comment réagir dans le domaine de la santé, de la sécurité, du transport, de l’hébergement, de la restauration… Cette expérience n’ira qu’en grandissant par la multiplication d’événements et c’est ce que nous recherchons. Au total, il y a beaucoup à gagner à organiser de tels événements.

D’ailleurs, sur le plan international, de nombreux pays se battent pour les tenir chez eux parce qu’ils sont conscients des multiples retombées diplomatiques, économiques et des possibilités d’investissement aussi.

La beauté des jeux, c’est aussi la cérémonie. Quelle structure va concevoir ou assurer l’événementiel lors de l’ouverture de ces Jeux ?

La manifestation débutera d’abord par la cérémonie d’ouverture qui aura lieu au stade et sera marquée par la présence des grands invités de marque et présidée par le Chef de l’État. Ses homologues, Chefs d’État y seront invités ainsi que d’autres officiels. Parmi ces derniers, en dépit de l’absence des athlètes de certains pays, leurs délégations officielles seront néanmoins sur place conformément aux normes diplomatiques. Parce qu’on a voulu frapper un grand coup à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, nous sommes allés chercher un grand prestataire de niveau international. Il s’agit de Vivendi Sports.

En outre, pour égayer la cérémonie, nous sommes en train de négocier l’intervention de quelques artistes de renommée internationale, mais aussi des Congolais. Vous savez, en matière de culture, nous n’avons pas à chercher ailleurs, nous pouvons regarder autour de nous et trouver les meilleurs ! On a vu à la CAN, bien qu’elle ait été célébrée au Cameroun, c’est un Congolais qui l’a agrémenté. On l’a également vu à la Coupe du monde au Qatar, où il avait été fait appel à un Congolais. Donc, sans devoir le dire publiquement, nous nous attelons à mettre sur scène des artistes qui égayeront la manifestation.

Donc à quelques jours de l’évènement, il n’y a encore aucun pro- gramme des manifestations ?

Pas du tout ! Mais nous ne voulons pas encore l’étaler sur la place publique. La population le saura en temps utile. Mais nous peaufinons sérieusement le programme pour qu’il y ait une bonne cérémonie d’ouverture et de clôture.

Qui sont les invités qui ont confirmé leur présence ainsi que les États, mais aussi les Chefs d’Etat et de gouvernement ?

Le ministre des Affaires étrangères a lancé les invitations à tous les ministres des 88 pays membres ayant la Francophonie dans leurs attributions. Le Président de la République a fait mêmement en lançant des invitations à ses homologues Chefs d’État et Chefs de gouvernement pour venir à la cérémonie d’ouverture. Donc ça se gère au niveau de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères pour ce qui concerne les délégations officielles. Mais nous, à l’échelon de l’organisation, nous avons convié les présidents des fédérations des différentes disciplines des pays qui sont prévus dans le cadre des Jeux de la francophonie. Au niveau national, on va également inviter toutes les autorités qui assistent généralement à ce genre d’événements internationaux et puis les Chefs d’État et chefs de gouvernements ont aussi des invités personnels qui viennent participer à cet événement. Ça se fait au niveau des instances attitrées.

Avec le désistement du Québec, vous nous avez dit tout à l’heure, jusqu’à ce jour, l’OIF ne vous a pas encore versé sa part de contribution à hauteur de 20% du budget de l’organisation. Avez-vous l’impression que la RDC n’est pas soutenue au niveau international par la CIJ pour l’organisa- tion des 9e Jeux de la Francophonie ?

Je dois l’avouer, j’ai l’impression que contrairement aux principes énoncés de solidarité entre pays francophones, le soutien est quelque peu timide. On a pu observer par rapport aux éditions précédentes, du fait que les Jeux de la Francophonie sont considérés comme devant témoigner de la solidarité, il est normalement indiqué de donner un coup de main aux pays hôtes afin qu’ils réunissent tous les moyens nécessaires pour accueillir dans les meilleures conditions les jeunes qui viennent de partout. Malheureusement, on n’a pas beaucoup senti cet engagement. Nous avons écrit à plusieurs États membres pour solliciter leur soutien que ce soit sur le plan matériel par exemple par l’acquisition des ambulances ou d’autres biens et services, notamment sur le plan de l’expertise dans le but de combler l’inexpérience de débutant en organisation de ce type.

Il n’y a pas eu de retour, pas de réel accompagnement ?

Non, il n’y a pas eu de réel accompagnement, c’est vrai il faut le reconnaître. Mais pour nous, parce qu’on a accepté de l’organiser, on est déterminé à relever le challenge. On est prêt à mettre le maximum de moyens pour atteindre cet objectif et c’est sur cette lancée que nous évoluons.

Pour les personnes qui doivent venir participer aux 9e Jeux de la Francophonie, comment s’organise la RDC du côté administratif pour l’obtention des visas et autres documents ? Il faut qu’on le dise, dans toutes les éditions précédentes, il n’y a pas un seul pays qui a offert les visas gratuitement. La RDC a décidé de le faire en faveur de toutes les délégations qui viendront à Kinshasa dans le cadre des Jeux de la Francophonie. C’est vraiment quelque chose à faire valoir parce que vous savez, si on doit comptabiliser ces frais administratifs, c’est un manque à gagner important que le pays a dû supporter.

Je vais revenir encore en arrière : on parle de problèmes d’infrastructures en RDC. Quelles sont les conditions pour organiser les 9e Jeux de la Francophonie ?

Les conditions, il faut qu’on le dise clairement. Les Jeux de la Francophonie s’organisent en alternance, une fois dans un pays du sud et une fois dans un pays du nord. Les critères sont la disponibilité des infrastructures. L’une des conditions est que le pays doit aligner suffisamment des infrastructures ou prévoir un projet de construction d’infrastructures pour le développement du pays. La RDC est venue au secours de l’Organisation internationale de la Francophonie dans le sens qu’après que la Côte d’Ivoire ait organisé la 8e édition, la 9e devait en principe se tenir dans un pays du nord, et on l’a confié au Nouveau-Brunswick. Après 2 ans, le Nouveau-Brunswick a renoncé, et c’est la ville de Sherbrooke au Québec qui a voulu prendre la relève. Cette dernière s’est également désistée. C’est alors que la RDC est venue à la rescousse pour sauver la 9e édition. Elle était la seule candidate qui s’est présentée pour l’organiser.

Donc on n’a pas respecté les critères établis, mais on nous a quand même retenus ?

Non, les critères pris en compte étaient que sur le plan de la culture, le pays devait compter assez d’infrastructures pour organiser les jeux, tandis que sur le plan du sport, le pays avait un projet de construire des infrastructures sportives. Et donc, sur cette base, on lui donne la possibilité d’organiser les jeux et de construire ses infrastructures.

On dit qu’à chaque responsabilité exercée, il y a toujours une expérience acquise. Cela va faire plus d’une année que vous êtes à la tête du Comité National de Jeux de la Francophonie pour relever ce défi.

Est-ce qu’on peut savoir quelle est l’expérience que vous avez acquise et quelles sont les difficultés rencontrées jusqu’à ce jour ?

Les difficultés, il y en a toujours, mais c’est dans les difficultés que l’homme se forge. Quand nous sommes arrivés, on a été confronté à beaucoup d’entre elles : les infrastructures étaient en phase initiale de construction, au stade de la fondation. On a travaillé durement. Il faut dire qu’il y a eu des défis énormes et que la réussite d’un tel événement nécessite l’efficacité de telle ou telle équipe. Pour moi, j’ai appris beaucoup de choses.

Pour l’organisation, qu’est-ce qui est fait pour rassurer des délégations qui sont encore dubitatives ? Ou aussi pour rassurer tous les Congolais et les autres pays à ne pas annuler leur participation ?

La RDC est un grand pays francophone. Elle a comme langue officielle le français alors que d’autres pays membres de la Francophonie utilisent deux ou trois langues officielles. Elle tient à la Francophonie, le gouvernement congolais tient à la Francophonie. La preuve est que nous avions organisé le Sommet de la Francophonie ici dans notre pays. Maintenant, nous nous apprêtons à organiser les Jeux de la Francophonie. Ce sont les deux événements majeurs de l’Organisation internationale de la Francophonie.

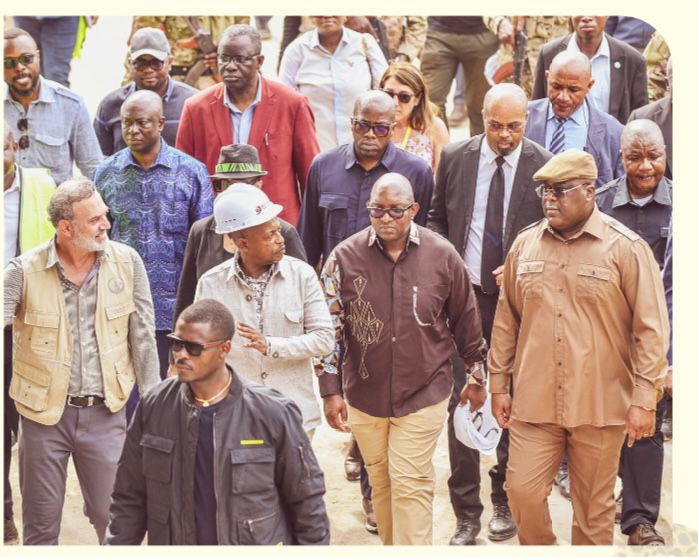

Donc, nous avons accepté d’organiser les jeux, nous avons consenti des efforts considérables. À ce jour, nous sommes prêts à accueillir les athlètes. Le Président de la République s’est impliqué personnellement. Il a effectué à trois reprises les descentes sur le chantier pour évaluer l’état d’avancement des travaux.

Le Premier ministre qui est le superviseur du Comité National des jeux de la Francophonie a effectué plusieurs fois des visites des différents sites. La toute dernière a eu lieu la semaine passée. Cela démontre à suffisance l’engagement et la détermination au plus haut niveau de l’État à organiser cet événement. Nous demandons à tous les pays membres de la Francophonie d’honorer le rendez-vous de Kinshasa. Kinshasa les attend et va les accueillir à bras ouverts. Les jeux vont bel et bien avoir lieu. Ce que je vais dire aux États qui hésitent à venir, c’est que les Jeux de la Francophonie sont un événement important pour cette communauté. C’est ça qu’on appelle la Francophonie des peuples, qui permet de réunir les jeunes du sud, du nord, de l’est et de l’ouest.

Aujourd’hui, si nous essayons de scier l’arbre sur lequel on est assis, on est en train de rendre un mauvais service à l’Organisation internationale de la Francophonie. Moi j’appelle tous les États à envoyer leurs délégations. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour les accueillir. À la population congolaise, je lui demande d’accueillir ces jeunes gens qui vont arriver chez nous parce que nous avons voulu organiser ces jeux pour que le monde puisse voir que notre pays a la capacité de faire mieux.

Notre pays n’est pas seulement celui que l’on connaissait hier comme celui avec une capitale du viol, comme pays où sévit tout le temps la guerre. Nous ne voulons pas de la guerre. Parce que nous savons que le sport est un vecteur important de paix et de développement. Nous avons accepté d’organiser ces jeux, c’est parce que nous avons soif de paix et soif de développement dans notre pays. Nous pouvons rassurer l’opinion publique tant nationale qu’internationale que le gouvernement congolais est déterminé à organiser ces jeux, et nous allons y parvenir.

Un dernier mot à tous les Congolais qui vous lisent. Si vous pouvez revenir sur la jeunesse, qu’est-ce qu’elle gagne à travers ces jeux ?

À l’avantage de la jeunesse, si vous avez l’occasion de passer au stade des Martyrs, vous allez remarquer d’innombrables jeune en train de travailler. On ne le souligne pas assez, la construction de ces infrastructures a apporté de l’emploi aux jeunes désœuvrés qui, hier, se trimballaient dans les rues. J’avais suivi une vidéo qui diffusait dernièrement le témoignage de ces jeunes gens qui, grâce à ce travail, ont pu se marier, avoir des enfants, être en mesure d’envisager des projets, ainsi de suite. Et ça, c’est un peu comme ça que ça se passe dans le monde entier, quand on lance des grands travaux, il s’ensuit la création d’emplois.

En outre, il convient de reconnaître qu’avant les Jeux de la Francophonie, le pays ne possédait pas suffisamment d’infrastructures. Après les Jeux de la Francophonie, nous en dénombrerons plusieurs. Les jeunes gens qui ont du talent pourront trouver à faire au lieu de rester oisifs ou déambuler ici et là, grâce à ces infrastructures à leur portée. Ils pourront s’exercer et devenir de petits champions. Donc, les jeunes ont beaucoup à gagner. Aussi, comme je l’ai dit tantôt pour l’Université de Kinshasa, on a déployé la fibre optique qui va faire en sorte que pendant et après les jeux, les jeunes gens au village utilisent Internet sans fil. Un autre aspect porte sur la réhabilitation des homes.

Si vous voyez les photos d’avant la promesse du Président de la République de réhabiliter les homes, vous verrez bien que le résultat est énorme. Et ce qu’on est venu ajouter dans le cadre des Jeux de la Francophonie l’est encore beaucoup plus.

Depuis que l’université a existé comme je l’ai dit tantôt, les changements apportés dans les aménagements offriront aux étudiants un cadre comparable à leurs collègues qui sont à Louvain ou ailleurs… On a renforcé la sécurité en clôturant les homes de l’université. L’avantage aussi est que même à un moment donné, l’université commençait à perdre une partie de son terrain, grignoté par la population.

Maintenant qu’on a clôturé, on a sécurisé tout cela. Les étudiants qui seront à l’intérieur du campus seront dans des conditions sécurisés. Le tout constitue des investissements importants consentis dont héritera la jeunesse congolaise. Tout ça trouve son origine dans les Jeux de la Francophonie, et cela va bénéficier à la jeunesse congolaise.

Propos recueillis par Olyncia MUHONG

You may like

-

Du papier aux projecteurs : HESHIMA ouvre la scène aux artistes congolais

-

Polémique en RDC : les mandats des juges de la Cour constitutionnelle sont-ils illégaux ?

-

65 ans d’indépendance et 30 ans d’instabilité sécuritaire : la RDC à la croisée des chemins

-

Les enfants de la guerre en RDC : grandir sous les bâches, survivre sous les bombes

-

La justice internationale et les crimes de guerre en RDC : à quand la fin d’impunité ?

-

RDC : ce géant du tourisme en Afrique centrale qui s’endort

Interview

La DGI au rendez-vous mondial sur la transparence fiscale

Published

4 mois agoon

mars 11, 2025By

La redaction

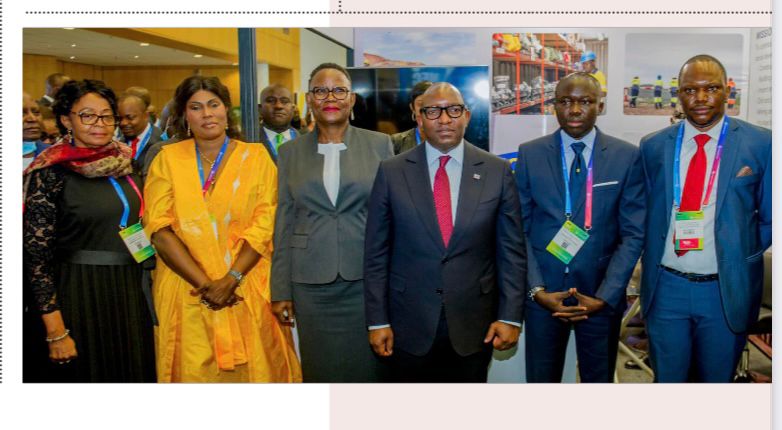

Le Directeur Général des Impôts, Barnabé Muakadi, a pris part, fin novembre 2024, au grand Forum mondial sur la transparence et l’échange économique à des fins fiscales à Asunción, capitale du Paraguay, en Amérique du Sud. Cet événement d’envergure internationale a réuni des représentants de 170 pays, plus de 100 juridictions et 13 organisations internationales pour échanger sur les avancées et les défis en matière de transparence et de coopération fiscale.

La République démocratique du Congo (RDC) a été représentée, du 25 au 29 novembre 2024, à ces importantes assises qui luttent contre l’évasion fiscale à travers le monde. Ce forum de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a présenté les avancées majeures de l’année 2024 et a notamment fait un point sur les évaluations en cours portant sur la mise en œuvre effective des normes internationales relatives à l’échange automatique d’informations en matière fiscale (EAI).

La RDC, qui a récemment intégré l’OCDE, marque ce forum par son engagement à partager les informations à des fins fiscales. Intervenant lors d’un panel sur le renforcement des mécanismes de partage d’informations sur le domaine fiscal, le DG Barnabé Muakadi a déclaré que l’échange international de renseignements constitue, pour la RDC, une opportunité à saisir pour l’élargissement de son assiette fiscale. Il a aussi indiqué que la RDC s’est engagée à remplir les « conditions nécessaires » pour des échanges de renseignements en matière fiscale. Pour ce faire, le pays a promis de signer des accords internationaux pour la concrétisation de ces engagements. Sur le plan interne, Barnabé Muakadi s’est aussi engagé à élaborer un cadre juridique pour la mise en œuvre de ces accords.

La DGI voit dans cette organisation une « opportunité en or » lui permettant de renforcer la mobilisation des recettes publiques. La présence de la RDC dans cette organisation européenne peut aussi jouer sur l’investissement, et par ricochet, l’élargissement de l’assiette fiscale. Avec des dirigeants comme Barnabé Muakadi, le pays s’impose progressivement comme un modèle africain dans le domaine fiscal, malgré les défis majeurs qu’il continue d’affronter.

Dans sa prise de parole, le président du Paraguay, Santiago Peña, a insisté sur le rôle essentiel de la coopération internationale dans la lutte contre l’opacité fiscale, tout en saluant les réformes entreprises par la RDC et l’engagement personnel du Directeur général des impôts de la RDC, Barnabé Muakadi.

Heshima

Interview

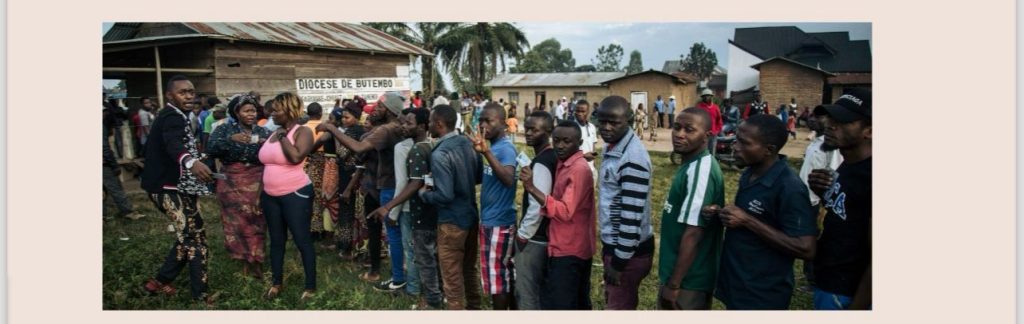

INTERVIEW EXCLUSIVE: LA CENI D’AUJOURD’HUI NE CACHE PAS LA VÉRITÉ DENIS KADIMA Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)

Quelques jours après la publication des résultats des élections combinées du 20 décembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) revient sur ce processus électoral qui a connu beaucoup d’innovations mais également certaines faiblesses. Du vote de la diaspora, de l’inclusivité des parties prenantes en passant par les sanctions contre les fraudeurs et la création du Centre Bosolo, Denis Kadima démystifie la « vérité des urnes ». Interview exclusive !

Published

1 an agoon

février 18, 2024By

RedactionH

HESHIMA MAGAZINE : D’entrée de jeu, comment vous sentez-vous après avoir tenu le pari d’organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. Etes-vous totalement satisfait du travail accompli ?

Dénis Kadima: Je suis sans aucun doute satisfait. Vous savez que pour nous ces élections représentaient un grand défi, tout le monde sait que notre équipe à la CENI a été mise en place avec un énorme retard. Et dès que nous avons commencé le travail, des groupes, qui d’abord n’étaient pas contents de notre désignation, ces derniers se sont mis à déclarer que nous avons été nommés avec l’intention de glisser, c’est-à-dire de ne pas tenir les élections à la date prévue, du moins selon le délai constitutionnel. Alors que d’autres insistaient qu’ils ne permettront pas que nous soyons en retard d’un jour, d’autres renchérissaient qu’ils n’accepteront même pas une prolongation ne futce que d’une minute ou d’une seconde. C’est dire que nous subissions une pression très forte, alors que notre intention était tout autre, à savoir celle de tenir le délai et de montrer aux Congolais que nous devons nous habituer à respecter ce terme surtout quand celui-ci est lié à la Constitution. Donc pour nous c’était un motif de satisfaction de pouvoir, en dépit de tout ce qu’on a eu comme difficultés sur le plan financier, logistique, du personnel qu’il fallait recruter, former, chercher avec qui partager plus ou moins une même vision, et finalement tenir cette date-là.

HM: Quel état des lieux pouvez-vous dresser de ce processus électoral ?

Beaucoup de choses ont été bien faites. Au départ nous étions vraiment méthodiques. Nous avons commencé dans les quatre premiers mois à mettre en place une feuille de route pour guider notre travail. Et cette feuille de route a été très bien respectée et plus tard elle a constitué la base de notre calendrier électoral qui a été aussi respecté. Elle a constitué un outil de gestion pour nous parce qu’il nous a guidés et nous avons à chaque fois tenu compte des différentes dates y consignées. D’abord, notre souci a toujours été de disposer d’un processus inclusif. Parce que nous avons eu à déplorer qu’à chaque fois qu’un candidat ou un groupe de candidats sont écartés du processus électoral, cela fragilisait notre pays, cela créait une impression de chercher à ôter les gens de son déroulement pour vouloir rester seul à compétir.

Cela enlevait quelque chose au caractère démocratique et compétitif du processus électoral. Et donc nous avons opté pour l’inclusion. Vous avez vu que c’est un processus qui a compté plus de 100.000 candidats. Nous avons enregistré des candidats qui n’étaient pas rassurés de pouvoir compétir à cause du doute sur leur nationalité, mais nous n’avons pas cédé à la pression véhiculée à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de médias. Nous avons permis à tout candidat qui introduisait un dossier en ordre de se présenter aux élections. A part cela, nous avons beaucoup œuvré pour la transparence.

Dès le début, au moment où nous avons lancé notre feuille de route, si vous la relisez, vous verrez que nous avons déjà prévu que soit intégré une observation sur le long terme, quelque chose qui n’existait pas de façon légale. La loi au Congo ne la prévoyait pas, ce qui fait que les équipes passées n’avaient pas permis systématiquement d’observer le processus dans ces conditions. Mais nous, nous avons non seulement rendu cela possible, mais également contribué dans nos inputs auprès du parlement, motivé pour que ce dernier prenne en compte le besoin de légiférer sur l’observation du long terme. Ainsi, vous avez vu lors de l’enrôlement des électeurs, des missions déployées à travers le pays, proposant des recommandations. Comme le processus était long, nous étions réceptifs à un bon nombre de recommandations que nous avons mis en œuvre.

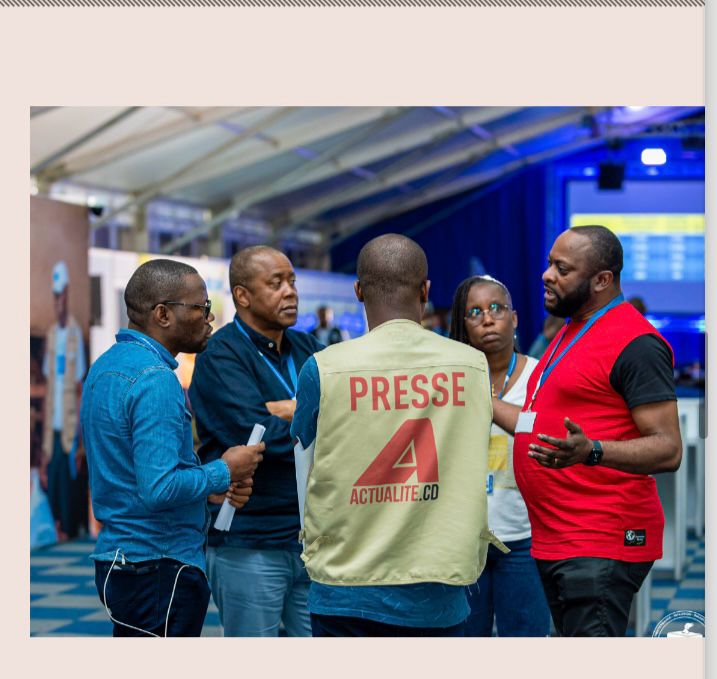

Toujours dans le cadre de la transparence, ce processus a relevé un grand défi par rapport à celui auquel étaient confrontés les cycles électoraux passés, à savoir celui de la crédibilité des résultats. Avant cela, l’impression était toujours qu’on cachait quelques choses, que ce n’était pas transparent, qu’on ne publiera pas les résultats par bureau de vote. Or nous, nous avons non seulement publié les résultats par bureau de vote sur notre site web, mais nous avons également publié les résultats au fur et à mesure qu’ils étaient disponibles dans le centre des opérations et des résultats que nous avons dénommé le Centre Bosolo venant du mot « vérité » en français.

Il s’agit du centre de la vérité des urnes et nous l’avons géré avec brio et beaucoup de gens vous diront que c’est l’une de plus grandes si pas la plus grande innovation de ces élections, parce que pour la première fois, les Congolais ont pu assister à l’arrivée des résultats et tout le monde pouvait déterminer ces résultats au niveau des territoires. Ce fut du jamais vu et le suivi des résultats a pu être effectué de façon très aisé par tout le monde à l’aide de cartes et de chiffres. Ce fut un grand moment de retrouvailles pour les politiciens, les journalistes, mais aussi pour les citoyens.

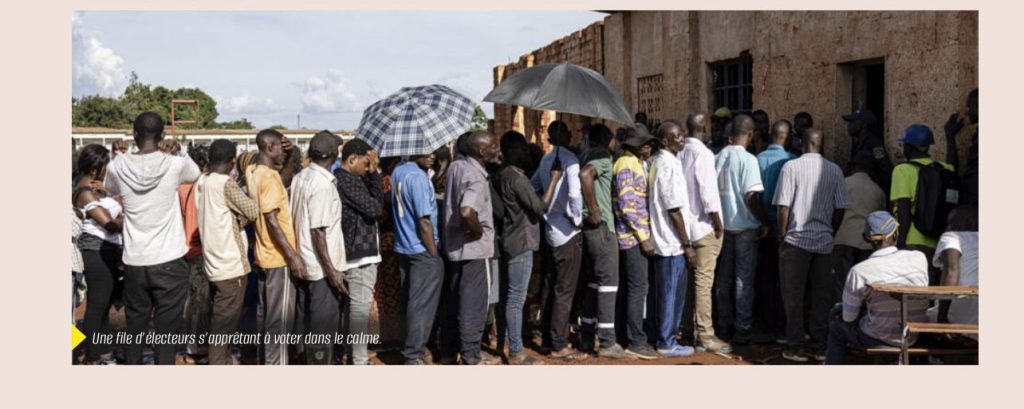

Cela permettait aux gens de participer et s’approprier du processus et des résultats. Cela a aussi préparé le terrain par rapport à l’acceptation des résultats par la population. Au moment où nous avons promis de publier les résultats provisoires, il n’y avait plus de surprises étant donné que tout le monde savait ce qui allait arriver et comme ces résultats-là reflétaient sans aucun doute l’expression de la volonté des électeurs congolais, le pays a été dans le calme et cela m’emmène à un autre élément de satisfaction par rapport au processus électoral, c’est-à-dire son caractère apaisé.

Nous n’avons jamais eu un tel processus pour lequel les diplomates n’ont pas eu à quitter leurs postes pour rentrer chez eux, de peur d’être victimes de la violence. Les Congolais ont continué à vaquer calmement à leurs occupations, nous-mêmes avons promis et réalisé l’objectif de publier les résultats de l’élection présidentielle durant le jour et sous la lumière du soleil.

Les gens ont continué à célébrer la Noël alors que les élections ont eu lieu le 20 et les résultats ne sont sortis que le 31 décembre. Et déjà, le 20 décembre les gens sortaient sans que l’on puisse constater le moindre trouble dans les rues de Kinshasa, sans aucun militaire ni chars de combat. Nous avons publié ceux qui avaient gagné et leurs partisans ont pu librement célébrer leur victoire dans les rues de Kinshasa. Le Centre Bosolo représente une grande innovation en Afrique francophone qui contribue beaucoup à la transparence et finalement au caractère apaisé du processus. Cela a balayé toutes les zones d’ombres d’antan.

Au moins, aujourd’hui, quand les gens rejettent les résultats des élections présidentielles, ils sont ridicules parce que tout le monde a bien vu la participation de toute la population et la transparence dans la gestion des résultats. D’ailleurs cela a ramené la mobilisation contre les résultats et contre la CENI impossible. Ceux qui ont tenté n’ont pas pu réussir. Je suis persuadé que s’il y a une étude ou une enquête sérieuse, si l’on essaye d’évaluer la perception que les gens ont de la CENI, en ce moment, elle sera très bonne. C’est un motif de satisfaction, il y a eu beaucoup de réalisations nous pensons que nous avons établi un nouveau standard, les congolais peuvent à présent croire que nous pouvons avoir des élections répondant au standard mondial.

HM: Est-ce qu’il y a eu d’autres mécanismes de facilité ou d’innovation dans ce processus électoral, contrairement au processus passé ?

Hormis tout ceci, nous avons facilité la tâche aux électeurs. Au moment de leur enrôlement, nous leur avons permis de s’inscrire afin de bien compléter une bonne partie du processus en le faisant à la maison, dans le confort familial et cela a permis que les informations telles que celles du territoire d’origine, du groupement ou de la chefferie que chacun puisse poser la question à la grand-mère qui est là, aux autres parents, aux adultes. Les gens se sont pré-enrôlés et quand ils arrivaient avec leur QR codes ils étaient en mesure d’être enrôlés rapidement. Pour le vote, nous avons permis aux Congolaises et Congolais qui étaient enrôlés d’être en mesure de retrouver leurs bureaux de vote à travers une application développée par les experts de la CENI appelée CENI RDC Mobile. Il y a plein de petites choses comme cela.

HM: Le 20 décembre 2023, jour du scrutin, un retard considérable a été observé dans le déploiement du matériel. L’opinion était surprise de vous voir demander le transport du matériel le 5 décembre 2023, soit 15 jours seulement avant le jour du vote. Pourquoi ?

Si nous avions toujours reçu l’argent à temps, nous allions commander tout ce dont nous avions besoin dans les délais. Et les matériels et les équipements seraient venus par bateau. Malheureusement, comme il y avait aussi des difficultés, nous sommes un pays en développement, le gouvernement n’a pas toujours tout l’argent disponible en même temps. C’est le gouvernement qui a financé ce processus à 100 %. Il fallait bien palier au plus pressé, nous avons commandé souvent d’ailleurs en retard, et cela a nécessité qu’on prenne des avions.

Et quand ces avions arrivent, il faut dispatcher tous ces matériels. Et à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que cela devenait compliqué. Quand le paie ment venait lentement, les fournisseurs ne nous donnaient pas la marchandise, on pouvait passer deux ou trois semaines sans l’avoir reçue. Nous avons compris que même l’acheminement de ces matériels ne pouvait pas se faire par des moyens traditionnels tels que les camions ou par trains. Il fallait des avions et des hélicoptères.

C’est ainsi que nous avons fait cette demande-là relativement en retard, au-moins, cela n’a pas empêché que les élections se tiennent. Ce sont des leçons à tirer : on ne peut pas avoir cinq ans et ne commencer à se préparer qu’à deux ans des scrutins. Si nous répétons ces erreurs, nous aurons les mêmes types de problèmes et dysfonctionnements. Quant à la disponibilité des matériels au jour du vote, je pense qu’il y a une combinaison de contraintes sur le plan logistique. Sur ce point, je dois admettre qu’il y a eu une mauvaise performance au niveau des certains membres du staff, une mauvaise planification des gens. Ils n’ont pas mis en œuvre tout ce qui était prévu. Il nous a été dit que tout était prêt à 90% et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte alors que cela n’était pas le cas. Peut-être le problème d’incompétence. Cela peut arriver, mais on a essayé de se rattraper et cela nous a pris un peu plus de jours.

HM: Pourquoi n’avez-vous pas levé l’option de solliciter un report d’une semaine pour permettre un déploiement total du matériel et ainsi éviter d’étendre le vote à plus d’un, deux, voire trois jours ?

Une semaine nous aurait aidés sur le plan logistique, mais sur le plan politique nous ne savons pas ce qui aurait dû arriver. Comme il y avait des groupes qui ne juraient que par le report, pour montrer à quel point ils étaient en colère, nous avons compris qu’un report allait avoir des conséquences plus graves qu’organiser les élections à la date prévue mêmes avec des défaillances sur le plan organisationnel. D’où nous avons opté pour continuer avec le processus et nous rattraper au fur et à mesure.

HM: Finalement, les élections ont eu lieu. Les résultats publiés par la CENI au sujet de l’élection majeure, celle du président de la République, semblent être les mêmes que ceux collectés par la MOE CENCO-ECC. Sentez-vous fiers que votre CENI ait publié cette fois-ci la « vérité des urnes » ?

Pour répondre à cette question, il faut bien maitriser les résultats du cycle passé. Nous ne savons pas ce qui s’est passé, pourquoi il y a eu des contradictions entre la CENCO et les équipes de la CENI qui nous ont précédées. Mais nous ne pouvons que parler de nous-mêmes. Nous savions depuis le premier jour que nous allions assurer la vérité des urnes, c’est la CENCO qui avait toujours des doutes. Le fait que les résultats publiés par la CENI et les projections des résultats de la CENCO convergent ne devrait pas nous étonner. Cela nous aurait étonnés si nous avions tenté quelque chose de frauduleux par rapport aux résultats. Nous étions toutefois contents qu’ils soient revenus à la raison en comprenant qu’effectivement que rien de mauvais n’avait été essayé. Tous les défis auxquels nous étions confrontés étaient des défis normaux indépendants de notre bon vouloir mais que nous avions relevés. Que nos résultats convergents étaient une surprise pour la CENCO qui nous minimisait un peu au départ mais pas pour nous.

HM: Comment justifiez-vous le faible taux de participation des électeurs lors du dernier scrutin ?

Le faible taux de participation ne peut être évalué de façon correcte si l’étude n’est pas quantitative. Je n’ai pas mené une telle étude. Je ne peux que vous donner des éléments qualitatifs. Je dois vous dire simplement que le Congo n’est pas à son premier cycle électoral. Vous verrez que dans tous les pays du monde, lorsqu’il y a une toute première élection, il y a affluence car tout le monde veut pour la première fois peut-être participer au vote.

Dès le deuxième cycle, vous verrez que le taux a commencé à baisser. Et le troisième cycle ou le quatrième cycle, le taux se stabilise peut-être au tour de 40 % mais bien sûr il y a encore des pays qui ont encore le taux plus élevé que cela, moi je pense qu’il faut voir que ce n’est pas notre premier cycle électoral. La deuxième raison, ce qu’il faut voir les enjeux. Quels sont les enjeux, quels étaient les candidats en lice, quel était leur message ? Est-ce qu’ils ont captivé les gens ? Si j’étais un jeune congolais de 25 ans, 26 ans, 27 ans, je n’aurais pas été excité par une campagne durant laquelle je n’aurai pas beaucoup entendu les questions liées au chômage des jeunes, de la création de l’emploi, de l’emploi de masse parce que nous avons un chômage de masse et aussi il faut une création d’emploi de masse.

Est-ce que nous allons toujours continuer avec de grands investisseurs qui viennent avec de grands équipements où dominera la robotique par exemple alors que nous n’avons pas du travail ? Si j’étais jeune, j’aurais voulu qu’une personne nous donne un message qui me captive, que je puisse rêver d’un environnement où nous avons beaucoup de PMEs, des structures qui emploient le plus grand nombre de jeunes, mais comment cela va se faire ? Comment allons-nous orienter les jeunes gens vers les études qui les rendent compétitifs sur le marché ? Mais si vous ne répondez pas à ce type d’attente dans un pays dont 70% de la population et jeune, ne soyez pas étonnés que les plus jeunes ne se sentent pas concernés par les élections et que finalement le taux de participation soit bas. La CENI organise les élections, elle sensibilise mais pour captiver l’électorat, cela relève des partis politiques et des candidats.

HM: Vous avez plusieurs fois parlé de « rebranding » dans vos messages pour évoquer le changement au sein de la CENI. Après avoir passé beaucoup d’étapes du processus, avez-vous obtenu les résultats espérés ?

Nous avons réalisé beaucoup de choses. Parfois, les gens s’étonnent qu’il y ait par exemple tant des difficultés durant ce processus. On peut épingler des difficultés tout autant que les processus passés. La grande différence et cela fait partie du rebranding, ce que la CENI d’aujourd’hui ne cache pas la vérité, même si cette vérité n’est pas bonne. Comme je le disais dans une conférence, si vous voulez mettre fin à votre alcoolisme, vous devrez d’abord reconnaitre que vous êtes alcoolique, si vous niez que vous êtes alcoolique, vous n’allez pas arrêter de boire abusivement.

Donc, la CENI d’aujourd’hui ne cache pas ses difficultés, si nous n’avons pas de financement, nous en parlons. Si nous avons la carte d’électeur qui s’efface, nous ne le nions pas. Et je pense que c’est un point important. Cette vérité que les gens ont découvert sur les dispositifs de vote volés et les urnes bourrées est un bon exemple.

Si nous avions caché cela, les gens ne parleraient pas des réformes. Sinon, en 2028, on aurait les mêmes difficultés. Mais nous nous avons non seulement décrié cela, mais nous avons aussi sanctionné, et cela a permis qu’un débat s’engage entre les Congolais et à certain moment, le pays pourrait avoir des reformes en vue d’avoir des élections mieux organisées.

Rebranding c’est de mettre la vérité sur la grande place, quand une chose arrive nous la disons, finalement, cela permet d’apprendre et d’améliorer quelque chose. Evidemment, nous avons trouvé que la CENI n’avait pas une très bonne réputation et qu’il fallait changer, il fallait rassurer les parties prenantes. Mais comment on les rassure ? C’est en les impliquant.

Nous avons eu beaucoup de cadres de concertation avec différents partenaires dans nos activités, ils nous ont vu faire des choses, ils avaient des doutes par rapport à nous parce que le narratif de l’époque était assez négatif par rapport à la CENI. Ce qui était aussi une conséquence du passé. Mais les gens ont commencé aussi à nous apprécier, ils ont remarqué qu’il y avait quelque chose d’assez spécial apporté par la nouvelle équipe.

Nous avons des aspirations, nous voulons être une CENI de rang mondial, pas juste une CENI d’un pays africain avec ce qu’il y a comme connotation négative lorsqu’on fait référence à notre continent. Nous voulons garder notre africanité et inspirer les pays d’ailleurs, au-delà du continent.

C’est ce qui fait que nous avons essayé de changer notre façon de faire des choses, nous aspirons à apporter de l’innovation partout où il y a des difficultés même sur le plan de nos équipements, de nos bâtiments, par exemple acquérir le bâtiment que le siège de la CENI occupe. Nous avons discuté avec le gouvernement, ce dernier a même commencé d’ailleurs à payer aux propriétaires et nous espérons que dans les mois qui viennent, la dette pourrait être apurée.

Dans l’entretemps, le bâtiment a été réhabilité, les conditions du travail des agents de la CENI sont très bonnes. Nous avons construit un grand entrepôt, le plus grand dans notre sous-région, un entrepôt pour contenir tout ce que nous avons comme matériels au départ duquel toutes les autres provinces et mêmes les pays où nous avons organisé les élections les recevront. Donc, il y a cette volonté pour la CENI, d’arriver à une certaine renaissance, à être consciente du fait que nous voulons être une institution qui inspire, qui soit un modèle pour les autres.

HM: Vous avez qualifié de « luvunu » (mensonge) tout candidat qui pense que la CENI va nommer des députés. Pouvez-vous encore l’affirmer ?

Avez-vous atteint cet objectif ? Cet objectif a été largement atteint dans le sens qu’aucun candidat n’est venu me voir pour me motiver sur le plan financier ou politique pour qu’il soit nommé. Beaucoup de gens ont compris que la CENI d’aujourd’hui n’est pas une CENI qui nomme ou favorise certaines personnes contre d’autres. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer que les tricheurs ne soient pas venus me voir au niveau du sommet.

Ils sont allés intimider, corrompre, menacer et brutaliser nos agents au niveau de la base et ainsi avoir accès à nos machines pour frauder. Dieu merci, nous sommes pourvu d’un système développé pour pouvoir retracer ces tricheurs. A ma connaissance, il n’y a pas eu d’achat ou de vente de sièges. Nous avons sanctionné des candidats qui se sont plu à voler les machines, de bourrer des urnes en vue de gagner. Et nous avons, grâce à nos machines et serveurs pu les identifier et les sanctionner et même annuler le scrutin à Masimanimba et à Yakoma. Cela montre que nous ne sommes pas venus là pour faire de la complaisance.

HM: En dehors des irrégularités constatées le jour du vote, aucune mission d’observation notamment la MOE CENCO-ECC, l’UA, le Centre Carter n’ont pu remettre en cause l’intégrité des scrutins. Par contre, certains candidats de l’opposition appellent carrément à l’annulation des scrutins. Il y a même des voix au sein de la majorité présidentielle qui sont contre les résultats des législatives. Quel est votre point de vue quant à ce ?

Les missions d’observations internationales comme nationales sont beaucoup plus professionnelles parce qu’une mission sérieuse n’est pas préoccupée par un résultat donné. Une mission indépendante ne dit pas que nous voulons qu’une telle personne gagne. Par contre, les partis politiques participent aux élections pour gagner. Ce qui fait que, les missions, en toute objectivité, ont trouvé qu’au-delà des difficultés qui étaient les nôtres, nous avons travaillé de bonne foi. D’ailleurs ces difficultés n’ont jamais affecté un seul ou un groupe d’entité sur le plan géographique. Les difficultés que nous avons eues que ce soit lors de l’enrôlement et le vote, se sont produites plus ou moins de façon égale et des solutions y ont été apportées. Il est difficile de critiquer la CENI et surtout de l’accuser d’être partisane ou d’avoir favorisé quelqu’un contre une autre personne. Je pense que la CENI sur ce plan doit être satisfaite. Elle est restée neutre.

HM: D’ailleurs, combien ont coûté les élections du 20 décembre 2023 ?

Les élections ont coûté autour de 1,1 milliards de dollars.

HM: Le gouvernement a-t-il versé la dernière partie de l’enveloppe pour vous permettre de parachever le processus électoral ?

Le Gouvernement a donné l’essentiel, presque tout. Toutefois, il reste des dettes que nous devons régler envers des fournisseurs, des salaires aux travailleurs. Mais cela ne représente plus un gros montant, cela peut constituer tout au plus entre 10 et 11 % du reliquat.

HM: C’est la première fois que les Congolais de l’étranger ont pu voter. Pourquoi avoir voulu ces élections dans cinq pays uniquement ?

La loi permet aux Congolais résidant à l’étranger de voter, pourvu qu’ils réunissent un certain nombre de critères. Nous avons choisi cinq pays pilotes pour commencer et ne pas vraiment aller dans les pays frontaliers parce qu’il y a parfois un problème de nationalité. Ce que nous étions promis c’est après nous allons tirer des leçons pour pouvoir augmenter le nombre de pays en 2028.

Nos successeurs s’y attèleront. Au-moins, une chose est vraie, cela a été un très grand succès. Les Congolais résidant à l’étranger qui sont venus s’enrôler avaient même des larmes aux yeux.

L’idée que leur pays leur permettait pour la première fois d’avoir une carte d’électeur et de venir voter pour le président de la République de leur choix symbolisait un moment historique pour eux. L’histoire ne retiendra plus que les Congolais résidant à l’étranger, qui contribuent énormément, de façon substantielle à l’économie du pays, mais pour une fois, il pouvait aussi se choisir un dirigeant. Je pense qu’il s’agissait d’un grand moment d’émotion et de patriotisme.

Nous allons peut-être demander aux législateurs d’assouplir certaines dispositions. Nous ne comptons qu’à peu près 13 mille électeurs dans ces cinq pays. Ce qui est anormal, c’est parce qu’en fait la loi est très contraignante, elle ne permet pas à un plus grand nombre de Congolais de s’enrôler et de voter.

HM: Pourquoi avez-vous insérées les élections locales ?

Parce qu’elles sont reconnues dans notre loi. N’oublions pas que la base du fonctionnement de l’Etat se trouve au niveau local. Là se situe les fondements de la démocratie. On peut commencer à encourager la participation des jeunes, des filles, des femmes aussi pour que demain ils commencent à prendre la relève car le pays est de loin composé à majorité de cette catégorie de la population. Or, là s’observe le moins de compétition, c’est au niveau des jeunes.

Nous sommes contents d’avoir pu organiser ces élections-là dans chaque chef-lieu des provinces où sont intervenus beaucoup de jeunes et femmes. Cela signifie que nos communes seront dirigées par des jeunes et c’est la classe qui prendra la relève. Nous avons tenu à cela parce que c’est prévu dans la loi mais ces élections n’avaient jamais été organisées avant cela. Nous avons pris le risque de leur effectivité et nous en sommes contents.

HM: Quel est le dernier message lancez-vous à toutes les parties prenantes au processus électoral après avoir franchi toutes ces étapes ?

Je crois que les parties prenantes doivent comprendre que tous les processus électoraux, de 2006, 2011, 2018 et 2023, ont fait face exactement aux mêmes problèmes logistiques. La pluie surtout lors des deux derniers cycles ont provoqué d’immenses difficultés pour l’acheminent des matériels et même le déploiement du personnel.

La solution est pourtant simple, celle de changer des dates, ramener les élections par exemple au mois de juillet, c’est-à-dire le mois le moins pluvieux au pays en pleine saison sèche, c’est le mois durant lequel le pays est sec dans sa majorité, au Sud de l’Equateur. Il est important d’en tirer des leçons sur ce point.

Pour la question de bourrage d’urnes, d’enrôlement à répétition, de tentatives de corrompre nos agents, il faut vraiment y réfléchir et trouver des solutions. Concernant la participation des femmes, nous sommes passés de 10% en 2018 et aujourd’hui nous sommes à 13 % et ce n’est pas substantiel. Nous devons aussi penser si nous devons garder le même système électoral. Plusieurs interrogations fusent, entre autres sur un système qui établit un seuil. Au-delà de seuil, il faut penser au quotient électoral.

Quelle est la conséquence de notre système qui consiste à favoriser des petits partis ? Voulons-nous une Assemblée nationale pléthorique ? L’une des exigences en matière de système électoral est que le système doit être simple. Chez nous à l’issue d’un vote, vous pouvez totaliser 7 mille voix, 8 mille voix, mais quelqu’un qui n’atteint que 5 mille voix peut vous battre et vous vous interrogez sur les raisons de cette situation ! Nous tenons aussi compte des listes, les gens n’ont pas compris cela et les coupables aux yeux de certains, c’est la CENI.

Donc, nous devons disposer d’un système qui puisse être plus représentatif de la minorité, de la représentativité des femmes aussi, sans néanmoins méconnaitre la majorité. Une majorité qui est écartée ou sous-représentée, ce n’est pas une très bonne chose. Il faut trouver un équilibre entre tout cela.

Nous ne pouvons pas rentrer en 2028 avec le même type de problèmes. Si nous ne trouvons pas des solutions adéquates, cela va fragiliser notre jeune démocratie. Il est important pour un pays qui aspire bénéficier d’une évolution positive sur le plan de sa démocratisation de toujours procéder à des évaluations et des réformes bien pensées, élaborées de façon désintéressée, et non celles établies pour mettre l’un au pouvoir et défavoriser l’autre. Il faut être en mesure de tirer les enseignements qui s’imposent et améliorer les failles par des réformes. A chaque fois, il faut progresser de manière continuelle. C’est ainsi que nous finirons par un système qui répond aux aspirations de notre peuple.

Propos recueillis par Heshima

Interview

« Nous travaillons fortement pour réaliser la vision du chef de l’État »FIFI MASUKA Gouverneure intérimaire du Lualaba

Malgré des attaques politiques, la gouverneure intérimaire du Lualaba tient la dragée haute après deux ans de gouvernance de la province. Dans cet entretien exclusif accordé à Heshima Magazine, Fifi Masuka Saïni revient sur les efforts fournis par son équipe en vue de faire rayonner le Lualaba avec les moyens financiers générés sur place, sans aucune dette comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi. Interview

Published

2 ans agoon

décembre 5, 2023By

RedactionH

Heshima Magazine : Madame le Gouverneur Fifi Masuka, comment se porte la province du Lualaba ?

Fifi Masuka : Le Lualaba se porte très bien grâce à Dieu tout d’abord, lui qui est le maître de tout. C’est Dieu qui fait que cette province soit toujours ce havre de paix désiré par tout le monde. Mais aussi nous dirons que le Président de la République est cet artisan qui nous a permis de matérialiser sa vision pour le bénéfice de tous les Lualabais.

Depuis 2020, année du début de votre intérim, qu’est-ce qui a été fait au Lualaba ? Quel bilan pouvez-vous dresser de votre gouvernance sur le plan économique ?