L’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) continue de représenter l’un des foyers de conflit les plus complexes et violents de la région des Grands Lacs. Le groupe M23, largement soutenu par le Rwanda, figure parmi les acteurs centraux d’une guerre qui déchire cette région depuis plus de dix ans. Malgré de multiples tentatives pour instaurer une paix durable, la situation reste extrêmement tendue. L’armée congolaise se bat contre un ennemi bénéficiant de soutiens extérieurs, tandis que les processus de négociation s’avèrent largement infructueux. Aujourd’hui, le processus de Luanda semble offrir une nouvelle lueur d’espoir, mais représente-t-il une réelle solution ou n’est-il qu’une nouvelle impasse ?

Un conflit aux racines multiples

Le conflit dans l’Est de la RDC est le résultat de nombreux facteurs interconnectés. Il trouve ses origines dans des tensions ethniques exacerbées par l’héritage colonial, mais aussi dans les ingérences étrangères, en particulier celles du Rwanda et de l’Ouganda.

À cela s’ajoute une concurrence féroce pour l’exploitation des ressources naturelles de la région, notamment le coltan, un minerai essentiel à l’économie mondiale. Le M23, composé de soldats mutins de l’armée congolaise, découle du brassage de 2009 des anciens combattants du CNDP (Congrès national pour la défense du peuple), un ancien groupe rebelle soutenu par Kigali. De nombreux rapports, y compris ceux de l’ONU, accusent le Rwanda d’apporter une aide militaire et logistique au M23, transformant ce groupe en un instrument des rivalités régionales.

La dimension économique du conflit

Au-delà des enjeux politiques et identitaires, cette guerre s’inscrit également dans une lutte pour le contrôle des ressources naturelles, qui alimente une crise humanitaire d’ampleur dramatique. Les combats ont causé des millions de déplacés et exacerbé les souffrances de la population locale, pris en étau entre les groupes armés et les forces gouvernementales.

L’échec du processus de Nairobi

L’échec des négociations dans le cadre l’égide du processus de Nairobi peut être attribué à plusieurs facteurs. La principale difficulté réside dans la question de la légitimité du M23. Le gouvernement congolais refuse de négocier avec un groupe qu’il considère comme une marionnette du Rwanda, et ce, malgré les pressions de la communauté internationale.

Les critiques concernant la gestion des négociations par les présidents kényans Uhuru Kenyatta et William Ruto ont été nombreuses, notamment l’accusation de manque d’impartialité et de conciliation excessive envers Kigali. L’absence de compromis sur des questions cruciales, telles que le retrait des troupes rwandaises ou la neutralisation des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), a transformé ce dialogue en une vitrine diplomatique sans avancées concrètes.

Le processus de Luanda : un espoir fragilisé

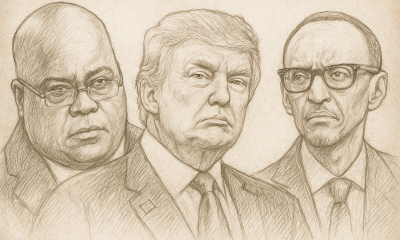

En 2022, face à l’échec de Nairobi, un nouveau processus a vu le jour, celui de Luanda, porté par le président angolais João Lourenço. Ce cadre de négociation vise à instaurer un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, avec pour principaux objectifs le retrait des forces rwandaises, la neutralisation des FDLR et un dialogue direct entre Kinshasa et le M23.Cependant, plusieurs obstacles demeurent. Le retrait des troupes rwandaises, malgré des promesses répétées, tarde à se concrétiser, alimentant un sentiment de scepticisme croissant. Quant à la neutralisation des FDLR, bien que ce groupe ait été affaibli, il reste actif et semble loin de constituer une menace réelle pour Kigali, comme le prétend ce dernier. L’intégration des combattants du M23 dans les Forces armées congolaises (FARDC), exigée par le Rwanda, est perçue par Kinshasa comme une atteinte à la souveraineté de son armée, rappelant les erreurs du brassage des combattants du CNDP, qui a entraîné des infiltrations et des fuites d’informations sensibles.

Quelles solutions pour une paix durable ?

Pour parvenir à une paix durable dans l’Est de la RDC, plusieurs éléments doivent être réunis. D’abord, un véritable engagement de toutes les parties prenantes : Kinshasa, le M23, le Rwanda et les acteurs régionaux. Le gouvernement congolais devra envisager un dialogue direct avec le M23, à condition que le Rwanda cesse ses ingérences et garantisse un retrait effectif de ses troupes.

Ensuite, la mise en place d’un mécanisme de vérification crédible est cruciale. L’Union africaine ou la SADC pourraient jouer un rôle central pour assurer le respect des accords et garantir leur mise en œuvre. De plus, l’inclusion des communautés locales et de la société civile dans le processus de paix est essentielle afin de répondre aux besoins et préoccupations des populations affectées par le conflit.

L’option militaire ou diplomatique ?

Bien que la solution militaire soit parfois vue comme une issue possible, elle risquerait de prolonger le cycle de violence sans résoudre les causes profondes du conflit. Les victoires militaires précédentes en RDC n’ont jamais permis d’aboutir à une paix durable, et une telle option risquerait de raviver de nouveaux ressentiments et d’entraîner de lourdes pertes humaines.

À l’inverse, une approche diplomatique inclusive, fondée sur un compromis politique global, apparaît comme l’option la plus prometteuse. Cela nécessiterait des efforts pour désarmer et réintégrer les ex-combattants, mais aussi des réformes institutionnelles profondes. Un travail de justice transitionnelle et de réconciliation devrait être au cœur de cette démarche pour apaiser les divisions et instaurer une confiance mutuelle entre les différentes parties.

Vers un dialogue plus inclusif ?

Le conflit du M23 en République Démocratique du Congo (RDC) est l’un des défis géopolitiques les plus complexes de la région. Les échecs répétés des négociations révèlent la méfiance et les profondes divisions entre les acteurs concernés. Cependant, le processus de Luanda, bien que fragile, pourrait constituer la base d’un dialogue structuré et plus efficace. Les récentes initiatives témoignent d’une volonté croissante de la communauté internationale de privilégier la voie du dialogue pour sortir de l’impasse sécuritaire. Dans un communiqué publié le 3 février 2025, une équipe d’experts internationaux a souligné que « la détérioration de la situation dans l’Est du pays impose de revenir à la table des négociations ». Ces spécialistes insistent sur la nécessité d’un dialogue immédiat et structuré pour protéger les populations vulnérables et mettre fin aux violences persistantes, tout en respectant les droits humains et le droit international humanitaire. Ils plaident pour une approche pacifique en remplacement des offensives militaires, qui, jusqu’ici, n’ont pas permis de traiter les causes profondes du conflit.

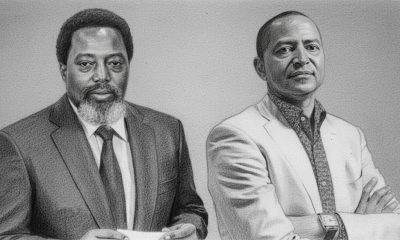

Pour que ce dialogue soit véritablement inclusif, il serait nécessaire d’y associer toutes les forces vives du pays, y compris la société civile et les figures politiques influentes. L’implication de personnalités telles que Joseph Kabila, Martin Fayulu, Denis Mukwege ou Moïse Katumbi pourrait favoriser un consensus national plus large, bien que leur participation soulève des questions de crédibilité et de faisabilité. La participation de Joseph Kabila, en particulier, pourrait constituer un facteur déterminant dans l’évolution du conflit. En effet, Corneille Nangaa, souvent qualifié de « poulain » de l’ancien président, entretient des liens étroits avec lui, ce qui pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de la crise. Son implication pourrait également inciter plusieurs figures de son ancien parti, actuellement alignées avec Nangaa dans sa lutte contre le gouvernement, à reconsidérer leur position. Cette dynamique pourrait ainsi favoriser un apaisement au sein de l’opposition et accélérer un compromis politique acceptable.

Dans cette optique, un projet de dialogue national soutenu par la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) et l’Église du Christ au Congo (ECC) renforce cette dynamique inclusive. Lors d’une interview donnée à actualité.cd le 4 février 2025, Monseigneur Donatien Nshole a affirmé que l’intégration des groupes armés, en particulier l’AFC/M23, est indispensable pour envisager une paix durable. Il a souligné : « La guerre est menée par ceux qui ont pris les armes ; il n’aurait aucun sens de les exclure du processus de réconciliation et de dialogue, sans quoi l’espoir d’un accord global resterait illusoire. » Ce projet s’inscrit dans le cadre du « Pacte Social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs », qui cherche à rassembler l’ensemble des acteurs, y compris les groupes armés, les représentants de l’État et de la société civile, pour promouvoir une approche holistique et pacifiée de la crise.

Au-delà des négociations, la refonte de la gouvernance dans l’Est de la RDC devient primordiale. Un modèle décentralisé, capable de répondre aux revendications locales et d’adopter un mécanisme sécuritaire adapté, pourrait constituer un levier essentiel pour parvenir à une paix durable.

Ces initiatives marquent un tournant dans la gestion du conflit. En élargissant le cercle des acteurs impliqués et en plaçant le dialogue au cœur de la stratégie de résolution, les porteurs de ces projets montrent que la paix ne pourra être obtenue qu’à condition d’inclure toutes les voix, y compris celles qui ont jusque-là été marginalisées. Bien que complexe et fragile, cette démarche ouvre la voie à une réconciliation nationale et à une transformation des mécanismes de gouvernance, offrant ainsi la possibilité d’un apaisement durable dans la région.

Enfin, la communauté internationale doit jouer un rôle actif en soutenant un processus véritablement inclusif, fondé sur la réconciliation et la confiance. Car au-delà de la guerre, l’enjeu principal reste la reconstruction d’un pays meurtri par des décennies de conflits et d’instabilité.

Ces ajouts viennent compléter la réflexion sur la nécessité d’un dialogue plus inclusif en RDC, en mettant en lumière les initiatives actuelles et en réaffirmant l’urgence d’un engagement global pour instaurer une paix pérenne.

Heshima

International2 semaines ago

International2 semaines ago

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago