Nation

RDC-Ressources minières : qui profite vraiment de la guerre ? [Enquête]

Published

6 mois agoon

By

La redaction

La République démocratique du Congo (RDC) est un paradoxe vivant : un pays au sous-sol regorgeant d’or, de coltan, de cobalt et de diamants, mais où la majorité de la population vit dans une pauvreté abyssale. Dans l’Est du pays, en proie à un conflit sanglant, une question obsédante revient sans cesse : à qui profite cette guerre interminable ? Derrière les massacres, les déplacements massifs et les promesses non tenues, les minerais apparaissent comme le véritable moteur d’une tragédie qui dure depuis des décennies. Heshima Magazine plonge dans les entrailles de cette économie de guerre, révélant les gagnants et les perdants d’un pillage organisé.

La RDC détient environ 60 % des réserves mondiales de cobalt, un minerai essentiel pour les batteries des téléphones et des voitures électriques, ainsi que des quantités colossales de coltan, d’or et de cuivre. L’Est du pays, notamment les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, concentre une part importante de ces richesses. Selon la Banque mondiale, ces ressources pourraient générer des milliards de dollars par an. Pourtant, en 2024, plus de 70 % des Congolais vivent avec moins de 2 dollars par jour. Pourquoi un tel écart ?

La réponse est aussi simple qu’accablante : la guerre. Depuis la Première Guerre du Congo (1996-1997), les minerais alimentent un cycle de violence sans fin. Les groupes armés, les pays voisins et les entreprises étrangères se disputent ce butin, tandis que l’État congolais peine à imposer son autorité. « On creuse la terre pour survivre, mais ce sont les autres qui s’enrichissent », témoigne Paul, un mineur artisanal de Walikale, qui gagne à peine de quoi nourrir sa famille.

En 2025, la situation s’aggrave. La chute de Goma et Bukavu sous le contrôle du M23 a amplifié l’exploitation illégale des ressources. Les Nations Unies estiment que 90 % des minerais extraits dans l’Est échappent au circuit légal. Mais qui sont les véritables bénéficiaires de ce chaos ? Pour le comprendre, il faut remonter la chaîne, des creuseurs artisanaux aux multinationales.

Les groupes armés, gardiens des mines

Dans l’Est de la RDC, les groupes armés ne se battent pas seulement pour le pouvoir : ils se battent pour les mines. Les Forces Démocratiques Alliées (ADF) contrôlent des gisements d’or près de Beni, finançant leurs massacres grâce à des réseaux de contrebande vers l’Ouganda. La Coopérative pour le Développement du Congo (CODECO) rackette les mineurs artisanaux de l’Ituri, siphonnant l’or pour acheter des armes. Quant au M23, avec ses avancées fulgurantes, il s’est emparé des zones riches en coltan autour de Goma et Bukavu.

Prenons l’exemple du coltan. Ce minerai, vital pour l’électronique mondiale, est extrait par des dizaines de milliers de creuseurs artisanaux dans des conditions inhumaines. Une fois sorti de terre, il est vendu à des intermédiaires locaux, souvent sous la menace de miliciens armés. Ces groupes prélèvent des « taxes » pouvant atteindre 30 % de la valeur, avant que le coltan ne parte vers des comptoirs illégaux.

Un rapport de Global Witness (2024) révèle que le M23 a exporté pour 250 millions de dollars de coltan en 2023, via des filières rwandaises. Les ADF et CODECO, bien que moins organisés, tirent chacun des dizaines de millions par an de l’or et du bois. Ces chiffres donnent le vertige, mais ils ne représentent qu’une fraction des profits. Car au bout de la chaîne, d’autres acteurs entrent en jeu.

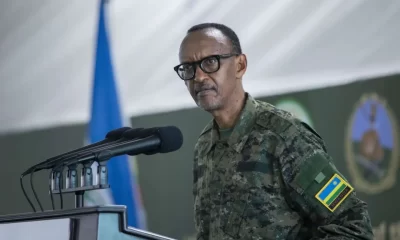

Le Rwanda et l’Ouganda, voisins voraces

Les pays voisins de la RDC jouent un rôle clé dans ce pillage organisé. Le Rwanda, malgré sa petite taille, est devenu un exportateur majeur de coltan et d’or, alors que ses propres réserves sont minimes. Comment ? En servant de plaque tournante pour les minerais congolais. Un rapport de l’ONU (février 2025) accuse Kigali de soutenir le M23 pour sécuriser l’accès aux gisements du Kivu. Depuis la prise de Goma, les camions chargés de minerais traversent quotidiennement la frontière rwandaise sous escorte militaire, selon des témoignages recueillis par Human Rights Watch.

L’Ouganda n’est pas en reste. Les ADF et d’autres milices écoulent leur or via Kampala, où des raffineries le « blanchissent » avant de l’exporter vers Dubaï ou l’Europe. En 2023, l’Ouganda a déclaré 300 millions de dollars d’exportations aurifères, un chiffre impossible sans le pillage congolais. « Le Rwanda et l’Ouganda se construisent sur notre sang », dénonce Marie, une déplacée de Bukavu, qui a vu son village rasé par le M23.

Ces deux pays rejettent les accusations, invoquant des « échanges commerciaux légitimes ». Mais les preuves s’accumulent : images satellites, témoignages, rapports d’ONG. Pendant ce temps, leurs économies prospèrent. Le PIB rwandais a crû de 8 % en 2024, tandis que la RDC s’enfonce dans la crise.

Les multinationales et la demande mondiale

Si les groupes armés et les voisins pillent sur le terrain, les vrais gagnants se trouvent plus loin : les multinationales et les marchés mondiaux. Le cobalt congolais alimente les batteries des sociétés telles que Tesla, Apple, Huawei, Samsung, etc. Le coltan finit dans les smartphones et les ordinateurs. L’or atterrit dans les bijouteries de Paris ou New York. Mais combien de ces entreprises savent ou veulent savoir d’où viennent ces minerais ?

La réponse est complexe. Officiellement, des lois comme le Dodd-Frank Act (USA) ou le règlement européen sur les minerais de conflit exigent une traçabilité. Mais dans la pratique, les filières illégales sont trop opaques. Le coltan du M23 passe par le Rwanda, où il est étiqueté « propre » avant d’atteindre la Chine, premier transformateur mondial. Le cobalt extrait sous contrôle armé est mélangé à des lots légaux dans des comptoirs de Kolwezi. « Une fois dans le circuit, impossible de distinguer le sang du profit », explique un expert de l’ONG Resource Matters.

Certaines entreprises, comme Glencore ou Huayou Cobalt, ont été épinglées pour leurs achats dans des zones de conflit. Pourtant, les sanctions restent rares. Pourquoi ? Parce que la demande explose en Occident. Les véhicules électriques représenteront 40 % des ventes mondiales en 2030, et la RDC est incontournable dans ce marché gigantesque. Les actionnaires s’enrichissent, pendant que les creuseurs congolais risquent leur vie pour 1 dollar par jour.

L’État congolais, complice ou impuissant ?

Et Kinshasa dans tout ça ? L’État devrait être le premier bénéficiaire de ces richesses. Les mines légales, comme celles de Tenke Fungurume, rapportent des centaines de millions de dollars par an. Mais la corruption gangrène le système. Des officiers des FARDC, censés sécuriser l’Est, s’associent à des milices pour exploiter des gisements.

Les élites politiques ne sont pas en reste. Des contrats miniers opaques, signés avec des firmes chinoises ou occidentales, privent le Trésor public de recettes cruciales. En 2023, un scandale a révélé que 400 millions de dollars de fonds miniers avaient « disparu » des caisses de l’État. Pendant ce temps, les FARDC manquent de munitions pour contrer le M23, et les routes de l’Est restent impraticables, isolant les populations.

Cette faiblesse profite aux groupes armés et aux voisins. Sans contrôle effectif, les minerais s’échappent par camions entiers. La centralisation excessive et l’absence de réforme laissent la RDC à la merci de ses prédateurs.

Les perdants : le peuple congolais

Au bout de cette chaîne, les vrais perdants sont les Congolais eux-mêmes. Les 7,8 millions de déplacés de l’Est ont tout perdu : maisons, terres, familles. Les creuseurs artisanaux, qui représentent 20 % de l’économie locale, travaillent dans des conditions proches de l’esclavage, exposés aux éboulements et aux maladies.

La guerre financée par les minerais détruit aussi l’avenir. Les écoles ferment, les hôpitaux manquent de tout, et la faim touche un quart de la population. À Goma, après la chute de la ville, les prix des vivres ont triplé, tandis que les mines continuent de tourner sous contrôle rebelle. « On meurt pour des minerais qu’on ne verra jamais dans nos vies », résume Marie, réfugiée à Kinshasa.

Que faire ?

Certains appellent à une nationalisation des mines, mais sans réforme, cela risque d’enrichir une élite corrompue. D’autres exigent des sanctions contre le Rwanda et des audits des multinationales. Une armée forte et une décentralisation pourraient reprendre le contrôle des territoires. Mais tout commence par une prise de conscience : ces richesses sont les nôtres. Tant que les Congolais ne se battront pas pour elles, les vautours continueront de se servir.

Heshima

You may like

Nation

Perchoir de l’Assemblée nationale : Kamerhe risque une répétition de l’histoire ?

Published

2 jours agoon

septembre 16, 2025By

La redaction

La session parlementaire de septembre a été ouverte ce lundi 15 septembre 2025 dans les deux chambres du Parlement. Visés par des pétitions initiées par certains députés et sénateurs, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat vont-ils résister à cette vague de colère des parlementaires ? Vital Kamerhe a préféré joué la carte de l’apaisement en implorant le pardon des députés qui se sont sentis « froissés » par sa conduite. Reste à savoir si les pétitionnaires vont l’écouter. Avec ces pétitions, le président de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC) se retrouve proche d’une répétition de l’histoire.

Ce lundi 15 septembre, le ciel gris semblait traduire l’atmosphère lourde qui planait sur le Palais du peuple. L’ouverture de cette session parlementaire, essentiellement budgétaire, a captivé l’attention de l’opinion congolaise suite à une contestation interne sans précédent. Au sein de l’hémicycle, certains députés avaient le regard tendu, échangeant à voix basse. Dans les couloirs vastes du parlement, les murmures circulent : « Kamerhe va devoir répondre », « voilà le moment de vérité ». Au cœur des tensions : une frange de députés qui veulent faire tomber certains membres du bureau de l’Assemblée nationale.

D’après les députés pétitionnaires, plus de 230 signatures étaient déjà collectées. Ces élus frondeurs reprochent notamment au bureau de l’Assemblée nationale la « gestion opaque » des finances de leur chambre, la « non prise en compte de la situation sociale de députés », le « vote des lois dans la légèreté », ainsi que le « retard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire ». Cette fronde est notamment menée par le député Crispin Mbindule, membre de l’UDPS-Tshisekedi et ancien cadre de l’UNC de Vital Kamerhe. L’UDPS, le parti présidentiel, dit ne pas être à l’initiative de cette démarche visant à déchoir certains membres de cette chambre. Un groupe de députés pétitionnaires menaçaient de déposer, le 15 septembre, le document portant les signatures de plus de 230 élus. Mais ils n’ont pas eu accès au bureau de l’administration de l’Assemblée nationale. Crispin Mbindulu a fait savoir qu’ils vont saisir un huissier de justice dans les heures qui suivent la plénière consacrée à la rentrée parlementaire pour déposer la pétition comme ce fut le cas pour le bureau Mabunda issu du Front commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président, Joseph Kabila.

Kamerhe implore le pardon des députés « froissés »

Quand la session parlementaire s’est officiellement ouverte, les bancs de l’hémicycle étaient occupés, mais l’ambiance était plus froide que lors des rentrées précédentes. Vital Kamerhe devait prononcer son message d’ouverture et certains attendaient de lui un geste d’apaisement. Ils ont été servis car, Vital Kamerhe a joué la carte du pardon. « S’il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite ou mes propos, qu’ils daignent accepter l’expression de mes regrets les plus sincères, et j’implore leur pardon. », a déclaré Vital Kamerhe en s’adressant aux députés nationaux. Il a été applaudi par une partie de la salle alors que des frondeurs sont restés de marbre.

Dans son allocution, Kamerhe a aussi expressément évoqué le cas des députés pétitionnaires. Selon lui, nul ne peut empêcher les députés d’exprimer leur droit et devoir légitime et constitutionnel. « Il s’agit d’un exercice parlementaire légitime », a-t-il affirmé, en faisant allusion à cette pétition. Toutefois, il a appelé les auteurs de cette démarche à ne pas freiner le bon fonctionnement de l’institution par la brutalité et la violation de leur propre droit légitime.

Kamerhe risque une répétition de l’histoire

Alors secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) du président de la République de l’époque Joseph Kabila, Vital Kamerhe a été élu président de l’Assemblée nationale avant de tomber en disgrâce en 2009. Au cours de cette année, il a été forcé à la démission après avoir entré en contradiction avec le président Joseph Kabila au sujet de l’entrée sur le sol congolais des troupes rwandaises sans que le Parlement ne soit informé. En décembre 2010, Vital Kamerhe bascule dans l’opposition et lance son propre parti politique, l’Union pour la nation congolaise (UNC) et se porte candidat à l’élection présidentielle du 28 novembre 2011, se classant troisième après le président sortant Joseph Kabila et son opposant Étienne Tshisekedi.

En 2024, dans le cadre de son alliance avec Félix Tshisekedi, il est de nouveau élu président de l’Assemblée nationale, 15 ans après. Candidat unique de la majorité présidentielle, il a été élu avec 371 voix, soit la majorité absolue, lors de l’élection du bureau définitif de la chambre basse du Parlement en mai 2024. Après plus d’une année seulement, il est de nouveau menacé de destitution. « Un risque de répétition de l’histoire », analyse Robert Ndanga, un politologue congolais. Pour Zacharie Bababaswe, opérateur politique et député provincial du Kasaï-Central, Vital Kamerhe navigue à contre-courant et a commis plusieurs erreurs impardonnables. « Il a profité du perchoir et de son statut de président de l’Assemblée nationale pour passer des messages personnels qui sont contre la vision du président et de son gouvernement », explique Zacharie Bababaswe, qui l’accuse notamment d’avoir utilisé un voyage officiel pour rencontrer à Paris des représentants de Joseph Kabila et de l’ancien président sud-africain, Thabo Mbeki.

Une autre fronde couve au Sénat

Une autre fronde – encore latente – est observée au Sénat avec toujours un élu UDPS : Idrissa Afani Mangala. Ensemble avec un groupe de sénateurs encore discrets, ils menacent de renverser certains membres du bureau du Sénat parmi lesquels Jean-Michel Sama Lukonde, président de cette chambre législative. Ces parlementaires réclament, eux aussi, de meilleurs émoluments et appellent à destituer les présidents du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Ces deux leaders des institutions vont-ils résister à cette offensive ? L’avenir le dira…

Heshima

Nation

Coupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?

Published

1 semaine agoon

septembre 10, 2025By

La redaction

Le Sénégal a dominé la République démocratique du Congo (2-3) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, mardi soir, à Kinshasa. Les Lions de la Téranga devancent désormais les Léopards, tenant leur qualification en main. Cette défaite fragilise grandement les chances de la RDC de retrouver la Coupe du monde, 51 ans après sa dernière apparition sous l’ère Kakoko.

Le mardi 9 septembre 2025, dans un stade des Martyrs vibrant et tout acquis à leur cause, les Léopards de la RDC ont vu leurs espoirs de Coupe du monde s’effriter. Mardi soir, les fauves congolais, malgré une avance de deux buts, se sont inclinés face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Cette défaite cruelle, dans un match clé des éliminatoires pour le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sonne comme un nouveau coup du sort pour une nation qui rêve de renouer avec la compétition, 51 ans après sa dernière participation.

La désillusion des supporters congolais a viré au chaos au stade des Martyrs, mardi soir, après la défaite des Léopards face au Sénégal (2-3) en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Frustrés par l’effondrement de leur équipe, qui menait pourtant de deux buts, certains fans ont déchaîné leur colère en vandalisant l’enceinte sportive. Sièges arrachés des gradins, bouteilles et projectiles lancés sur la pelouse : ces actes de sabotage ont même brièvement interrompu la rencontre après l’égalisation sénégalaise.

Le ministre des Sports, Didier Budimbu, a fermement condamné ces agissements, les qualifiant d’« inacceptables » et de « contraires à l’esprit sportif ». « Nous dénonçons avec la plus grande vigueur ces dégradations », a-t-il déclaré, tout en appelant les Congolais à rester unis derrière l’équipe nationale et son sélectionneur, Sébastien Desabre, dont il a salué les « progrès remarquables ».

La défaite des Léopards face au Sénégal (2-3), mardi soir, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, place la RDC dans une position précaire. Désormais, les Congolais n’ont plus leur destin en main et doivent espérer un faux pas des Lions de la Téranga lors de leurs deux prochains matchs. Une hypothèse fragile, alors que le Sénégal affrontera des adversaires jugés moins redoutables, le Sud-Soudan et le Togo.

Grâce à un succès arraché dans les ultimes minutes, le Sénégal consolide sa position de leader du groupe B et se rapproche d’une qualification quasi certaine pour le Mondial 2026. Cette victoire conforte son statut de favori et pave la voie vers une quatrième participation à la Coupe du monde, la troisième consécutive, sauf improbable retournement de situation.

RDC, une malédiction difficile à briser ?

Cinquante-et-un ans après sa seule apparition à la Coupe du monde en 1974, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, n’a pas su briser le plafond de verre qui la sépare de la grand-messe du football. L’édition allemande de 1974 reste un souvenir douloureux pour les Léopards, marquée par une campagne cauchemardesque : 14 buts encaissés en trois matchs, aucun marqué. Battue 2-0 par l’Écosse pour son entrée en lice, la RDC a ensuite subi une humiliante déroute 9-0 face à la Yougoslavie, avant de s’incliner 3-0 contre le Brésil.

Un épisode emblématique de cette débâcle reste gravé dans les mémoires : lors d’un coup franc brésilien, Mwepu Ilunga, surgissant du mur, dégagea le ballon sous les regards ébahis de Jairzinho, Rivelino et de l’arbitre. Sanctionné d’un carton jaune pour cette faute rocambolesque, Ilunga laissa le monde du football perplexe. « Je n’ai aucune idée de ce qui lui est passé par la tête. Il a peut-être cru que le ballon était en jeu, mais ça reste un mystère », confiait à la FIFA Kakoko Etepe, figure légendaire des Léopards de l’époque.

Selon Etepe, l’équipe de 1974 manquait de joueurs évoluant dans les grands championnats européens pour rivaliser à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les Léopards comptent dans leurs rangs des binationaux évoluant au plus haut niveau, dans des environnements compétitifs similaires à ceux des grandes nations du football. Pourtant, malgré ce vivier de talents, la RDC peine toujours à conjurer la malédiction qui la prive d’une nouvelle qualification, plus d’un demi-siècle plus tard.

Un brin d’espoir pour les barrages ?

L’Afrique comptera déjà neuf représentants assurés pour la Coupe du monde 2026. À cela s’ajoutent quatre équipes classées parmi les meilleures deuxièmes qui devront disputer des barrages continentaux (demi-finales et finale).

Mais la route reste semée d’embûches : le vainqueur de ces barrages africains ne sera pas directement qualifié. Il devra encore franchir l’étape des barrages intercontinentaux, face à d’autres nations repêchées à travers le monde.

Cette configuration réduit les chances de voir l’Afrique décrocher un dixième billet pour le Mondial. En effet, le vainqueur des barrages africains devra également s’imposer lors de ce dernier tour face à des adversaires coriaces. Parmi eux figure notamment la Bolivie, surprenante tombeuse du Brésil (1-0) le mardi 9 septembre. Grâce à ce succès, la sélection bolivienne a obtenu, au détriment du Venezuela battu à domicile par la Colombie (3-6), le ticket attribué à la zone Amérique du Sud pour les barrages intercontinentaux.

A défaut de la CDM, progresser à la CAN

Si la RDC venait à manquer définitivement la qualification pour la Coupe du monde 2026, elle pourrait se rattraper en réalisant une belle performance lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026.

Quatrièmes de la dernière édition derrière l’Afrique du Sud, les Léopards auront l’occasion de viser plus haut. Malgré la défaite face au Sénégal, l’entraîneur français Sébastien Desabre a su instaurer une dynamique positive. Il pourrait bien conduire ses hommes vers un nouvel exploit. Remporter la CAN, un titre qui fuit la RDC depuis 1974, serait une consécration à défaut d’une participation au Mondial.

L’histoire rappelle que la RDC fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du monde, en 1974. Quelques mois plus tard, le 14 mars 1974, les Zaïrois d’alors s’offraient une deuxième CAN en battant la Zambie (2-0) en finale.

Retrouver le sommet du football africain fait partie des objectifs affichés par Sébastien Desabre. Avec près de 20 participations à la CAN, ramener un troisième trophée continental serait une immense fierté nationale et un symbole fort de renaissance pour le football congolais.

Heshima

Nation

Après une quinzaine d’ouvrages inaugurés : Fifi Masuka inspecte déjà des nouveaux chantiers

Published

1 semaine agoon

septembre 9, 2025By

La redaction

Entre routes récemment tracées, premier Mall de Kolwezi, université moderne et instituts supérieurs en construction, la province du Lualaba façonne son avenir à coup de béton et d’ambition. Loin de se reposer après une série d’inaugurations en juin dernier, la gouverneure Fifi Masuka a immédiatement entamé l’inspection des chantiers en cours. Dans la foulée, le plus grand barreau de l’espace Katanga a été inauguré.

Alors que l’opinion congolaise admire encore les ouvrages récemment inaugurés par le président de la République Félix Tshisekedi, d’autres structures imposantes sortent déjà de terre au Lualaba. Pas moins de quatorze chantiers majeurs ont été visités en juillet par Fifi Masuka et son adjoint, Clément Mufundji.

Université de Kolwezi rénovée, centre commercial futuriste, Palais de justice militaire, routes élargies, zones industrielles en pleine activité : le Lualaba poursuit son développement à un rythme soutenu.

Après un Village, bientôt un Palais des congrès

Après la construction et l’inauguration du Village des congrès, la gouverneure du Lualaba s’apprête à finaliser un autre chantier de prestige : le Palais des congrès. Désormais, la province ne manquera plus d’infrastructures pour accueillir de grands événements, notamment des conférences internationales.

Le futur Palais comptera un amphithéâtre de 200 places et pourra, dans son ensemble, recevoir jusqu’à 1 000 personnes, selon un ingénieur de ZS Africa Solutions Sarl, entreprise en charge des travaux. Cette nouvelle infrastructure viendra s’ajouter au Village des congrès déjà inauguré.

« Ce complexe d’envergure de 6 305 m² positionne le Lualaba comme un centre des conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques, économiques et technologiques. Il comprend une salle de congrès de 15 000 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion, un modèle de 6 chambres et 2 appartements. Ces ouvrages sont le fruit du silence actif d’une servante dédiée à sa mission », avait déclaré Fifi Masuka lors de l’inauguration du Village.

Université de Kolwezi modernisée

La transformation du Lualaba est en marche. Le 14 juillet 2025, la gouverneure Fifi Masuka a sillonné la ville de Kolwezi pour inspecter plusieurs chantiers stratégiques. À l’Université de Kolwezi, elle a suivi de près l’avancement d’un vaste projet de modernisation : des bâtiments imposants pour plusieurs facultés comprenant 20 auditoires de 200 places chacun, un bâtiment administratif R+3 avec 22 bureaux, ainsi que quatre homes universitaires (deux pour hommes et deux pour femmes). À terme, l’université pourra accueillir près de 9 000 étudiants. À proximité, une clinique universitaire de 100 lits prend forme, dotée d’un bloc opératoire, d’un laboratoire et de services de médecine interne et externe. Objectif : limiter les coûteuses évacuations sanitaires vers l’étranger.

La gouverneure a également visité les travaux de modernisation de l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA/Kolwezi), situé dans le quartier Golf-ISTM, ainsi que ceux de l’Institut supérieur pédagogique (ISP/Kolwezi). Concernant l’enseignement de base, plusieurs écoles sont en chantier, dont le Lycée Umoja, actuellement modernisé, et un internat aux standards internationaux avec 50 logements sociaux. « Nous sommes très satisfaits de l’évolution des travaux », a déclaré Fifi Masuka à l’issue de cette ronde d’inspection.

Mall de Kolwezi, un bijou sans précédent

Dans le quartier Joli Site, à Dilala, un ouvrage attire déjà les regards avant même son inauguration : le premier Shopping Mall de Kolwezi. Les travaux ont bien avancé, fruit d’une initiative du gouvernement provincial, conduite par la gouverneure Fifi Masuka, en ligne avec la vision du chef de l’État. Accompagnée de son adjoint, Clément Mufundji, elle a récemment inspecté le chantier, qui figure parmi les infrastructures appelées à être inaugurées prochainement.

Ce centre commercial, une première dans la ville, sera doté notamment d’escalators. « C’est un joyau architectural. La ville n’avait jamais connu de telles infrastructures. C’est un bijou sans précédent », témoigne Albert Mutshail, habitant de Kolwezi. Connue comme la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi poursuit son expansion. Ce projet entend répondre aux besoins croissants de la population en matière de shopping et de services.

Un zone économique spéciale

À quelques kilomètres de là, la zone économique spéciale de Fungurume prend forme. Sous un soleil doux, des hangars industriels émergent du sol. C’est dans cet espace que seront regroupées les unités de transformation minière et les entreprises logistiques.

L’ambition : bâtir un écosystème capable de capter une plus grande part de la chaîne de valeur du secteur extractif. Pour les miniers, cette zone doit accueillir les sociétés produisant des intrants nécessaires aux exploitations, favorisant ainsi la création d’un marché institutionnel. Une étape clé pour assurer l’adéquation entre les besoins de la RDC et la sous-traitance dans ce domaine.

L’évolution de plusieurs chantiers saluée

Lors de ses visites, Fifi Masuka Saïni a salué l’avancée de plusieurs chantiers et félicité les entreprises de construction impliquées dans la transformation du Lualaba. Son cortège a notamment inspecté le chantier du Palais de justice militaire, encore en construction, ainsi que ceux des résidences officielles du gouverneur et de son adjoint. Les travaux des nouveaux bureaux de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) figurent également parmi les sites visités.

À Lualaba-Gare, dans le territoire de Mutshatsha, un chantier de 550 logements sociaux est déjà bien avancé, symbole d’un développement prenant en compte les besoins en habitat. À Kolwezi, un orphelinat baptisé « Maman Denise Nyakeru » est en cours de construction, accompagné d’une école destinée aux enfants nécessiteux, qui bénéficiera d’un programme inédit au pays.

« Aux premières heures de ce 14 juillet, nous avons lancé une tournée d’inspection de quatorze chantiers structurants à Kolwezi. Du Shopping Mall moderne aux amphithéâtres de l’ISTA et de l’ISP, en passant par le futur Palais de justice militaire, nous veillons à ce que chaque ouvrage reflète la grandeur du Lualaba et matérialise la vision du président Félix Tshisekedi : un Congo fort, prospère et respectueux de l’État de droit », a-t-elle déclaré au terme de cette tournée.

Un grand barreau inauguré à Kolwezi

Le 16 août 2025, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a inauguré à Kolwezi la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Après la coupure du ruban symbolique, elle a procédé à une visite guidée des différents compartiments du bâtiment.

« Nous venons d’inaugurer la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Cet édifice pionnier, fruit d’un partenariat solide entre notre gouvernement et le Barreau, incarne l’État de droit voulu par le président Félix Tshisekedi. Nous exhortons nos avocats à en faire un rempart d’équité et de justice accessible à toutes les couches sociales », a déclaré la gouverneure.

Ce nouvel édifice accueillera plus de 1.000 avocats et stagiaires inscrits au tableau du Barreau du Lualaba. Le bâtonnier du Lualaba, Laurent Mbako, ainsi que le bâtonnier national, Michel Shebele, ont souligné son importance pour le travail quotidien des avocats, appelant leurs pairs à en faire un instrument au service de la justice et de la population. Ils ont également remercié la gouverneure pour son soutien financier à la réalisation du projet. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Telésphore Nduba, a salué l’engagement constant de Fifi Masuka dans le développement des infrastructures judiciaires, en cohérence avec la vision politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Diplôme de « bâtisseur » décerné à Fifi Masuka

Face à la transformation que connaît la province du Lualaba sous l’impulsion du président Félix Tshisekedi, la gouverneure Fifi Masuka a été honorée par l’Assemblée provinciale. Le 1er juillet, l’organe de contrôle de l’exécutif lui a décerné le titre de « Bâtisseur du Lualaba ». Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée provinciale, Jean-Marie Kaseya Tshingambo, a salué la « bravoure » de la gouverneure et assuré l’accompagnement de son institution dans son ambition de doter la province d’infrastructures modèles.

En décembre 2024, Fifi Masuka avait déjà reçu le prix « Mama Muilu » pour sa politique ambitieuse en matière d’infrastructures. Ce prix lui a été décerné pour la construction d’un échangeur à Kolwezi — faisant du Lualaba la deuxième province du pays, après Kinshasa, à en disposer — ainsi que la modernisation de l’aéroport et de plusieurs édifices publics.

Sous son mandat, le Lualaba connaît une mutation profonde. Sa stratégie repose sur une approche holistique intégrant mobilité, éducation, énergie, urbanisation et dignité citoyenne. Avec un plan quinquennal dédié aux infrastructures, représentant 76 % du budget provincial (environ 2,4 milliards USD), la gouverneure trace une trajectoire de développement durable et positionne le Lualaba comme un modèle régional.

Sur le terrain, les défis demeurent, notamment dans les territoires, mais une certitude s’impose : le visage du Lualaba change, porté par les truelles, les camions-bennes et une volonté politique affirmée.

Heshima

Trending

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoRutshuru : quand le silence international devient complice d’un génocide rampant

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoAugmentation des recettes du budget 2026 : la DGI mise à contribution

-

International4 semaines ago

International4 semaines agoKigali et les FDLR : un dialogue inter-rwandais pour en finir avec la crise en RDC est-il possible ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoUnion Sacrée : Tshisekedi remodèle son appareil politique

-

Economie4 semaines ago

Economie4 semaines agoSubventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoCoupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : Constant Mutamba, son rêve de la présidentielle 2028 brisé ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : des solutions face aux difficultés dans l’application du quitus fiscal