Non classé

Emploi des jeunes en RDC : du ras-le‑bol à l’espoir tangible ?

Published

5 mois agoon

By

La redaction

Dans les ruelles animées de Kinshasa, Paul, 24 ans, arpente la ville, son diplôme en gestion soigneusement plié dans un dossier usé. « J’ai cherché un emploi pendant deux ans. Les employeurs exigent de l’expérience, mais comment en acquérir si personne ne me donne ma chance ? » confie-t-il, le regard oscillant entre frustration et détermination. À Kisangani, Sarah, 25 ans, a trouvé une autre voie : après une formation en marketing digital, elle a lancé une petite agence de communication en ligne. « Sans ce coup de pouce, je serais peut-être encore à vendre des fruits au marché », dit-elle avec un sourire. Ces témoignages incarnent une réalité partagée par des millions de jeunes en République démocratique du Congo (RDC), un pays où la jeunesse, vibrante et majoritaire, peine à trouver sa place dans une économie fragile.

La RDC est un pays jeune, dans tous les sens du terme. Avec une population estimée à 112,8 millions d’habitants en 2025 et un âge médian de 15,8 ans, selon Worldometer, elle figure parmi les nations les plus jeunes d’Afrique. Cette jeunesse, qui représente 50,44 % de la population en âge de travailler (15-29 ans), est une force vive, mais aussi une pression immense sur le marché du travail. Radio Okapi rapportait en mai 2025 qu’il faudrait créer 9,6 millions d’emplois d’ici à 2030 pour stabiliser le taux de chômage, soit environ 100 000 postes par mois. Un défi herculéen dans un pays où l’économie, largement informelle, repose sur des activités de subsistance.

À Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma…, les jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, partagent un même rêve : un emploi stable, digne, capable de leur offrir un avenir. Mais la réalité est rude. Selon une publication de l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Jeanine Mabunda sur le réseau social X en mai 2024, le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 35 %, le sous-emploi touche 50 % d’entre eux, et 73,5 % de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, d’après la Banque mondiale en 2024. Ces chiffres traduisent une urgence : sans opportunités concrètes, cette jeunesse risque de basculer dans la précarité, voire le désespoir.

Un marché du travail marqué par la précarité

Le marché de l’emploi en RDC est un paradoxe. D’un côté, il absorbe une partie de la jeunesse : 47,1 % des 15-29 ans sont employés, selon l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2022. De l’autre, la qualité des emplois est alarmante. Près de 88,6 % des postes occupés par les jeunes sont informels, et 87,9 % sont qualifiés de « vulnérables », exposant les travailleurs à l’insécurité financière et à l’absence de protection sociale. Le revenu mensuel médian des jeunes s’élève à 21,5 dollars USD, contre 37,6 dollars pour les adultes. Les femmes gagnent en moyenne 15,1 dollars, contre 29 dollars pour les hommes, et les jeunes ruraux perçoivent trois fois moins que leurs homologues urbains.

Les disparités régionales aggravent cette fracture. Kinshasa affiche le taux d’emploi des jeunes le plus bas (19,4 %), tandis que le Nord Ubangi atteint 81,8 %, selon Radio Okapi en mai 2025. Le secteur informel domine, représentant 86,5 % des emplois, avec le privé (51,8 %) et les ménages (38,7 %) comme principaux employeurs, d’après Jeanine Mabunda sur X. À Kolwezi, dans le secteur minier, Justine Kabwik, experte des questions du travail déplore que « 7 jeunes sur 10 sont sans emploi, alors que des expatriés occupent des postes dans les camps miniers ». Ces chiffres peignent une économie qui, malgré sa résilience, enferme trop souvent les jeunes dans des activités précaires, comme le petit commerce, le transport à moto ou l’artisanat de survie.

Paul cité plus haut, a fini par devenir chauffeur de taxi-moto à Kinshasa. « Ce n’est pas ce que j’espérais, mais ça me permet de manger », dit-il. Son histoire reflète celle de nombreux jeunes qui, faute d’opportunités formelles, se rabattent sur l’informel, où la débrouillardise est une qualité essentielle, mais insuffisante pour sortir de la précarité.

Des obstacles structurels tenaces

Pourquoi tant de jeunes restent-ils sur la touche ? L’informalité, qui concerne 89 % de la main-d’œuvre selon une étude du réseau social professionnel ResearchGate de 2024, est un frein majeur. Ce secteur, sous-capitalisé et peu structuré, limite l’accès aux financements et à la protection sociale. Les jeunes entrepreneurs, souvent à la tête de micro-entreprises, peinent à obtenir des prêts bancaires, faute de garanties ou de comptabilité formalisée. « Les banques nous regardent comme des risques, pas comme des opportunités », déplore Sarah, l’entrepreneure de Kisangani.

L’inadéquation entre formation et marché du travail est un autre verrou. Les programmes scolaires, souvent déconnectés des réalités économiques, produisent des diplômés en sciences sociales ou en droit, alors que les employeurs recherchent des techniciens, des informaticiens ou des artisans qualifiés. « On forme des jeunes pour des emplois qui n’existent pas », souligne le psychologue Martin Ngoie.

Les infrastructures déficientes, routes impraticables, électricité intermittente, accès limité à internet, compliquent la création et le développement des entreprises. Dans les zones rurales, où vit une grande partie de la jeunesse, ces défis sont encore plus marqués. L’instabilité politique, notamment dans l’Est, et la corruption, qui gangrène l’administration, rebutent les investisseurs. Perspective Monde rapportait en février 2025 que le chômage des jeunes en RDC, exacerbé par ces facteurs, est un « fléau » national. Enfin, l’accès limité aux financements pour les petites entreprises freine l’entrepreneuriat, un secteur pourtant crucial pour absorber la main-d’œuvre jeune.

Des initiatives qui tracent la voie

Malgré ces obstacles, des lueurs d’espoir émergent. Le gouvernement, les partenaires internationaux et le secteur privé multiplient les initiatives pour offrir des débouchés aux jeunes. Le Fonds spécial pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes (FSPEEJ), créé en 2018, est un exemple phare. Ce fonds propose des financements, des prêts participatifs et des formations, notamment en compétences numériques. En octobre 2024, un forum organisé avec Africa Digital Academy a réuni des jeunes pour les former au marketing digital et à l’utilisation du métaverse, rapporte Actualite.cd. « Dans un monde globalisé, les outils numériques sont la clé de l’insertion professionnelle », insiste Noëlla Ayeganagato, ministre de la Jeunesse.

À Kinshasa, Régine Kahindo Lukwangi, 28 ans, incarne le succès de ces programmes. Partie d’une petite activité de vente de yaourts à l’université, elle a bénéficié d’un accompagnement de l’OIT pour créer une entreprise agro-alimentaire. « Aujourd’hui, j’emploie cinq personnes et j’approvisionne des supermarchés », confie-t-elle à Afrique Renouveau le 19 mars 2025. Son parcours inspire d’autres jeunes à se lancer, malgré les obstacles.

La formation professionnelle est un autre levier clé. L’Agence française de développement (AFD) soutient l’Institut national de préparation professionnelle (INPP), qui a formé entre 16 000 et 40 000 jeunes entre 2009 et 2020, selon un article de l’AFD daté du 25 avril 2024. Jean, 22 ans, originaire de Goma, en est un bénéficiaire. Formé en mécanique automobile, il a ouvert son propre garage. « Cette formation m’a donné les compétences pour être indépendant. J’emploie deux apprenants maintenant », raconte-t-il avec fierté.

Le secteur privé s’engage également. Rawbank, première banque de la RDC, a lancé le programme « We Act » en partenariat avec des incubateurs comme Ovation et Orange Corners. En juin 2025, un bootcamp à Lubumbashi et Kolwezi a formé une cohorte de dix startups, rapporte Financial Afrik. Une publication sur le réseau X de l’agence de presse panafricaine spécialisée dans l’économie africaine (ANA Break News) en juin 2025 salue cet effort, qui vise à stimuler l’entrepreneuriat des jeunes. Dans le secteur minier, des organisations comme Pact offrent des apprentissages pour éloigner les jeunes des mines artisanales. Patrick, 17 ans, a ainsi troqué une vie dangereuse dans une mine de Kolwezi pour une formation en mécanique. « J’ai un avenir maintenant », dit-il, selon un article de Pact.

Les partenaires internationaux jouent un rôle crucial. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) finance des petites entreprises à Kinshasa, comme celle de Brunelle Maluka, qui emploie six personnes dans la fabrication de briques, selon l’OIM. L’Activité de développement intégré pour la jeunesse (IYDA), financée par USAID entre 2018 et 2022, a renforcé les opportunités dans les zones de conflit, rapporte le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC). La plateforme Fair Cobalt Alliance forme également des jeunes dans le secteur minier, offrant des alternatives aux travaux dangereux.

Des secteurs porteurs pour l’avenir

Certains secteurs offrent des perspectives prometteuses. L’agriculture, qui emploie déjà une grande partie de la population rurale, pourrait devenir un moteur d’emploi si elle est modernisée. En 2024, l’organisation canadienne Farm Radio Scripts, spécialisée dans la production de contenus radiophoniques pour les radios rurales africaines, a encouragé les jeunes à s’investir dans l’agriculture urbaine et les jardins communautaires, des activités génératrices d’emplois locaux et essentielles au renforcement de la sécurité alimentaire.

À Bukavu, un groupe de jeunes a lancé une coopérative de maraîchage, employant une dizaine de personnes. « L’agriculture, ce n’est pas seulement pour les vieux. Avec un peu de formation, on peut en vivre dignement », explique leur leader, Joseph, 26 ans.

Le numérique, en pleine expansion, est un autre eldorado. Avec la pénétration croissante d’internet, même dans les zones semi-urbaines, les métiers du digital, développement web, marketing en ligne, gestion de réseaux sociaux, attirent les jeunes. Le Fonds Spécial pour la Promotion, l’Entrepreneuriat et l’Emploi des Jeunes (FSPEEJ), un programme public congolais dédié à l’insertion socio-économique des jeunes, forme des cohortes dans ces domaines en partenariat avec des structures comme Africa Digital Academy, une initiative panafricaine axée sur le développement des compétences numériques et l’employabilité. « Les compétences numériques, c’est l’avenir », affirme Joseph Mbuyi Mukendi, directeur du FSPEEJ. Une publication sur X du média ACP RDC de juin 2025 cite l’exemple d’un jeune entrepreneur ayant bâti une carrière dans le nettoyage, preuve que des secteurs inattendus peuvent aussi offrir des opportunités.

Le secteur minier, pilier de l’économie congolaise, pourrait absorber davantage de jeunes s’il était mieux structuré. Des programmes comme ceux de la Fair Cobalt Alliance montrent la voie, mais leur portée reste limitée.

Les défis à surmonter

Malgré ces avancées, les obstacles restent nombreux. La portée des programmes, souvent concentrés dans les grandes villes, laisse les jeunes ruraux à la marge. « À Kinshasa, il y a des formations, des incubateurs. Mais dans mon village, rien », regrette Marie, 20 ans, une agricultrice du Kasaï. L’accès à l’éducation de qualité, particulièrement pour les filles, reste un défi, avec des taux d’abandon élevés dans les zones rurales. La corruption, qui freine la mise en œuvre des projets, et l’instabilité dans l’Est compliquent les efforts.

Malgré les initiatives comme le Fonds de promotion pour l’industrie (FPI) et le Fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo (FOGEC) destiné à sécuriser les prêts aux jeunes entrepreneurs, l’accès au crédit demeure semé d’embûches. Les procédures complexes continuent de décourager de nombreux porteurs de projets, particulièrement dans les provinces éloignées des centres décisionnels.

En mars 2024, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, mettait en avant des mécanismes innovants de prêts sans garantie. Pourtant, près d’un an plus tard, leur implémentation à grande échelle se fait toujours attendre. Un retard qui suscite l’impatience chez les jeunes entrepreneurs.

Cette situation révèle un problème plus profond : le manque de coordination efficace entre les différents acteurs, gouvernement, secteur privé et organisations non gouvernementales. Alors que chaque entité développe ses propres programmes, l’absence de synergie limite considérablement leur impact global. Comme le souligne un rapport de 2024 de la Banque africaine de développement, la multiplication des initiatives non coordonnées risque de diluer les efforts plutôt que de les amplifier.

Pourtant, des solutions existent. La digitalisation des processus, déjà expérimentée avec succès par certaines institutions financières locales, pourrait simplifier l’accès aux fonds. De même, un guichet unique regroupant l’ensemble des dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat jeune permettrait de gagner en efficacité. Reste à transformer ces pistes en réalité tangible pour les milliers de jeunes Congolais en attente d’opportunités.

Construire les bases d’une inclusion économique durable

Pour transformer la jeunesse congolaise en moteur économique, une approche intégrée s’impose. Tout d’abord, réformer l’éducation est crucial. Les curricula doivent être alignés sur les besoins du marché, avec un accent sur les métiers techniques, numériques et agricoles. Multiplier les centres de formation professionnelle, comme ceux de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP), surtout en zones rurales, permettrait de toucher davantage de jeunes.

Ensuite, soutenir l’entrepreneuriat est une priorité. Des incubateurs, des microcrédits adaptés et des formations en gestion sont nécessaires pour aider les jeunes à lancer des entreprises viables. La formalisation progressive de l’informel, via des taxes simplifiées et des incitations à l’enregistrement, offrirait plus de sécurité et d’accès aux financements. « Si on simplifiait les démarches, beaucoup de jeunes passeraient au formel », estime Martin Ngoie.

Investir dans les infrastructures, routes, électricité, internet, est indispensable pour stimuler l’activité économique. Un climat des affaires plus transparent, débarrassé de la corruption, attirerait davantage d’investisseurs. Enfin, renforcer le dialogue entre gouvernement, secteur privé et partenaires internationaux maximiserait l’impact des initiatives. Des secteurs comme l’agriculture, le numérique et le minier, s’ils sont mieux structurés, pourraient absorber des millions de jeunes.

Une chance à saisir collectivement

La jeunesse congolaise, avec sa créativité et sa résilience, est prête à transformer la RDC. Les initiatives du FSPEEJ, de Rawbank, de l’OIT ou de Pact sont des étincelles d’espoir, mais elles doivent s’amplifier pour répondre à l’ampleur du défi. « La jeunesse n’est pas seulement l’avenir, elle est le présent », martèle le psychologue Martin Ngoie. « Y investir, c’est bâtir la prospérité de tous. »

À l’heure où la RDC aspire à un renouveau économique, donner à Paul, Sarah, Jean et des millions d’autres jeunes les outils pour réussir n’est pas une option, mais une nécessité. Leur énergie, leur ambition et leur détermination sont les ingrédients d’un avenir prometteur. Reste à leur offrir le terrain fertile pour s’épanouir.

Heshima Magazine

You may like

Non classé

Face aux défis sécuritaires persistants : l’armée congolaise en pleine mutation

Published

18 heures agoon

novembre 26, 2025By

La redaction

La République démocratique du Congo (RDC) renforce progressivement ses Forces armées (FARDC). Hausse sans cesse croissant du budget de la défense depuis 3 ans, modernisation des équipements et réformes structurelles témoignent d’une volonté politique de bâtir une armée plus professionnelle et dissuasive en vue de faire face à des défis sécuritaires persistants et à un contexte géopolitique régional toujours sous tension.

Le 18 novembre 2025 devant les députés à l’Assemblée nationale, la Première ministre Judith Suminwa a présenté le projet de loi de finances exercice 2026. Dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l’est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette : 30 % du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit depuis des lustres.

Depuis plusieurs années, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) connaissent une transformation notable, portée par une augmentation progressive des crédits alloués à la défense. Selon les autorités congolaises, cette enveloppe budgétaire vise à répondre simultanément à trois priorités : la sécurisation du territoire, la modernisation des équipements et l’amélioration des conditions de vie des militaires. L’accroissement du budget militaire s’inscrit dans un effort global de réorganisation de l’appareil sécuritaire. Une part significative des ressources est consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements : véhicules blindés, moyens de communication modernes, drones de surveillance et armements adaptés aux opérations dans des terrains difficiles, notamment dans l’est du pays. Ces investissements visent à renforcer la capacité opérationnelle des troupes face aux groupes armés et aux menaces asymétriques.

Parallèlement, la professionnalisation de l’armée constitue un autre axe majeur de cette montée en puissance. Des programmes de formation et de recyclage sont mis en place, parfois en coopération avec des partenaires étrangers, afin d’améliorer la discipline, la chaîne de commandement et la maîtrise tactique des unités. L’objectif affiché est de transformer progressivement les FARDC en une force mieux structurée, capable de mener des opérations coordonnées et efficaces.

Appui financier extérieur

Dans cette réforme de l’armée, l’Union européenne à travers le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), a décidé d’accorder une aide de 10 millions d’euros aux FARDC. Le 24 novembre 2025, le Conseil de l’Union européenne a officiellement adopté une nouvelle mesure d’assistance de 10 millions d’euros en faveur des FARDC. Cette somme est destinée à l’acquisition d’équipements militaires non létaux, adaptés aux besoins opérationnels des forces congolaises. Selon le Conseil de l’UE, il s’agira notamment de matériel pour renforcer le commandement et le contrôle, d’équipements logistiques visant à améliorer les conditions de déploiement des troupes, des infrastructures médicales, ainsi que des moyens de patrouille, notamment le long des frontières fluviales.

Il s’agit de la deuxième mesure de ce type accordée par l’UE aux FARDC : la première datée de 2023 visait à soutenir la 31ᵉ brigade de réaction rapide, basée à Kindu, dans la province du Maniema. Ce qui porte le soutien total de l’UE via la FEP à l’armée congolaise à 30 millions d’euros. Les autorités européennes expliquent que cet appui vise à renforcer la capacité des FARDC à protéger les civils et à restaurer l’autorité de l’État dans des zones fragilisées par les conflits. Les premières livraisons des matériels sont prévues avant la fin de 2026.

Un projet de réforme plus large…

Cette mutation profonde de l’armée s’inscrit dans un projet plus large qui s’étend jusqu’en 2028. Avec la loi de programmation militaire votée au Parlement, ce projet de montée en puissance des forces congolaises comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures militaires.

En assurant des réformes au sein de l’armée, le gouvernement espère récupérer des territoires occupés par des groupes rebelles, notamment dans l’Est de la RDC. « Le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passée entre les mains de l’ennemi », a déclaré la Première ministre lors de la défense du budget 2026.

Bâtir une armée en valorisant aussi l’expertise nationale

Cette dynamique de réforme s’accompagne également d’une volonté d’industrialisation locale du secteur de la défense. Les autorités évoquent la relance de certaines unités de production et de maintenance militaires, destinées à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à favoriser un savoir-faire national. A la N’sele, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, un vaste projet de construction des ateliers est en cours. Conduit par le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik du Service national, l’objectif de ce projet d’atelier est de construire des tenues militaires et policières sur place au pays. Cet atelier vise à réduire la dépendance extérieure en produisant localement des uniformes pour les FARDC et la Police nationale congolaise (PNC), avec une capacité de production de 2 000 tenues par jour soit environ 700 000 par an. Un aspect marquant est que l’atelier est géré par des anciens « kulunas », réinsérés et formés par le Service national pour devenir des « bâtisseurs de la nation ». L’atelier sera inauguré en décembre 2025.

Veiller à la qualité du soldat et de l’officier

Dans cette phase de perfectionnement, l’armée veut aussi veiller sur la qualité du soldat mais aussi de l’officier supérieur et subalterne. Lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes des FARDC, le 8 avril 2025, à l’EFO Kananga, le lieutenant-général Obed Rwibasira, commandant général des écoles militaires de l’armée, avait épinglé un manque de discipline observée chez certains militaires. Il avait profité de cette occasion pour appeler les parents à envoyer leurs meilleurs enfants au sein de l’armée. « Nous vous exhortons de donner à l’armée des bons enfants, bien aimés, bien éduqués, instruits et intelligents car l’avenir de l’armée et de notre pays a un prix à payer. », avait-il déclaré devant des parents des nouveaux officiers subalternes mais aussi des autorités politiques dont le ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita.

L’accent est également mis sur la formation des officiers supérieurs, avec la création de l’École de guerre de Kinshasa (EGK) en 2021, pour préparer l’élite militaire à assumer des responsabilités plus importantes. Les objectifs incluent l’harmonisation des programmes, l’alignement sur les doctrines militaires et le renforcement des compétences pour mieux protéger la population, comme l’indique l’évaluation du Plan de réforme de l’armée. La formation des FARDC se concentre donc sur une amélioration de la qualité grâce à des programmes diversifiés, notamment l’entraînement spécialisé dans des domaines comme les armes lourdes, les drones et le combat.

Du côté des responsables de l’armée, une sévérité s’observe depuis quelques mois. Une vingtaine d’officiers généraux et supérieurs sont aux arrêts pour diverses raisons notamment des faits « hautement répréhensibles ». Le 22 novembre, le porte-parole de l’armée, le général-major Sylvain Ekenge, avait confirmé ces interpellations sans donner plus de détails. Parmi eux, le général Franck Ntumba, chef de la Maison militaire, un service directement rattaché à la présidence. Christian Ndaywel Okura, ex-chef des renseignements militaires (ex-DEMIAP), il avait été nommé il y a environ un an chef d’état-major de la force terrestre. Il y a aussi le général d’armée Christian Tshiwewe, ancien chef d’état-major des FARDC, il était, jusqu’à son arrestation, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Ces officiers, qui ne sont ni à la prison de Makala ni à Ndolo, sont tous détenus dans des bonnes conditions, affirme Paul Nsapu, président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). « Nous avons même échangé. Ils sont en bonne santé, les médecins les visitent, chacun avec ses petits problèmes, ses petits bobos de santé. Et nous avons même blagué : ils sont tous contents parce que nos Léopards ont gagné, ils ont suivi tous le dernier match contre le Nigeria. Ils étaient en joie, ils ont même sautillé. Ils nous ont dit comment ils étaient très contents et fiers. C’est pour dire que le droit au loisir, à la lecture, ils ont dit qu’ils sont dans de très bonnes conditions. », a-t-il ajouté le 22 novembre 2025.

Le budget des FARDC pourrait dépasser celui de l’Angola

Dans un continent où la paix s’éloigne de plus en plus, la majorité des armées africaines augmentent leur budget de défense. C’est le cas de l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Angola, la RDC et d’autres pays qui ont des défis sécuritaires liés notamment au terrorisme tel que le Nigeria. Si le gouvernement algérien a octroyé à son armée un budget annuel de 25 milliards de dollars en 2025, la RDC veut aussi casser sa tirelire pour moderniser son outil de défense. Composée d’une armée moderne, comprenant l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, l’armée algérienne est aussi classée première en Afrique en terme d’indice de puissance. Si en 2025 la RDC a octroyé sur le papier 800 millions de dollars à son armée, ce budget a été dépassé lors des dépenses militaires. En 2026, le budget des FARDC va exploser, passant de 800 millions à près de 8 milliards de dollars, soit le tiers du budget national chiffré à 25 milliards de dollars.

L’Angola, classé 8ème en Afrique (devant la RDC) en terme de budget de la défense, pourrait se voir dépasser par le pays de Félix Tshisekedi. L’Angola est réputé pour ses importantes forces terrestres et sa puissante armée de l’air. En 2025, le budget militaire du pays était de 2,1 milliards de dollars. Mais avec environ 8 milliards USD de défense prévus pour la RDC, le pays de Félix Tshisekedi pourrait se placer loin devant l’Angola et même l’Egypte qui a alloué un budget militaire de 5,88 milliards de dollars à ses forces armées en 2025.

Si les progrès sont salués par une partie de l’opinion, des défis demeurent. La transparence dans la gestion des fonds, la lutte contre la corruption et l’amélioration continue de la gouvernance sécuritaire restent des enjeux cruciaux pour pérenniser ces réformes.

Heshima

Non classé

RDC : la DGI multiplie les matinées fiscales pour vulgariser la facture normalisée

Published

7 jours agoon

novembre 20, 2025By

La redaction

À partir du 1er décembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) de la République démocratique du Congo rend obligatoire l’émission et l’exigence d’une facture « normalisée » via un dispositif électronique fiscal (DEF). Cette réforme, initiée par le gouvernement à travers le ministre des Finances, Doudou Fwamba, vise à mieux tracer les opérations commerciales, à lutter contre la fraude à la TVA et à améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Cependant, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) demande à la DGI un nouveau report de l’implémentation de cette réforme fiscale, arguant de difficultés techniques pour les entreprises concernées.

Prévue pour entrer en vigueur le 1er décembre, la facture normalisée continue de susciter des discussions intenses entre la DGI et le patronat congolais. Lors d’une matinée fiscale organisée le 18 novembre 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa, Thierry Ngoy Kasumba, administrateur délégué de la FEC, a sollicité un nouveau report pour permettre de corriger certains problèmes techniques. Selon lui, plusieurs obstacles complexifient l’application de cette réforme, notamment des dysfonctionnements tels que le blocage de la plateforme lors d’accès simultanés de plusieurs entreprises, des failles de sécurité des comptes en cas d’accès non autorisés et l’absence d’un système multiutilisateurs. Ces lacunes, explique-t-il, pénalisent particulièrement les sociétés disposant de plusieurs points de vente.

La DGI encourage l’accompagnement des entreprises

Face à ces défis, la DGI encourage les entreprises à participer aux sessions d’accompagnement en ligne organisées chaque jour impair et à utiliser le dispositif d’assistance mis en place pour faciliter la transition entre l’ancien système et la nouvelle réforme fiscale. Représentant la DGI lors de cette matinée fiscale, Julie Bilonda a rappelé que cette réforme est cruciale car elle permettra de lutter contre la fraude fiscale, de renforcer la transparence des transactions commerciales et de moderniser la collecte de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Une réforme structurante pour la fiscalité congolaise

En procédant à la modernisation de son système fiscal, la RDC franchit une étape décisive : la facture normalisée devient obligatoire à compter du 1er décembre pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, selon un communiqué officiel de la DGI. Si le délai n’est pas repoussé, la RDC entrera dans une nouvelle ère de sa gestion fiscale. Le ministre Fwamba a défendu cette réforme comme un levier essentiel de transparence. Lors d’une réunion de travail avec la DGI et le comité technique chargé de piloter le projet, il a réaffirmé que la généralisation de la facture normalisée avait été confirmée à plusieurs reprises, notamment le 23 juin 2025. L’objectif central demeure : suivre en temps réel les montants collectés et déductibles de TVA, identifier les écarts de fraude, et réduire systématiquement les échappements fiscaux.

La facture normalisée favorise également une meilleure équité entre contribuables. La réforme vise l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 80 millions de francs congolais (CDF), soit environ 37 000 dollars américains (USD).

Dispositifs électroniques sécurisés et conformes

Pour émettre ces factures, les entreprises devront s’équiper de Dispositifs Électroniques Fiscaux (DEF) ou adapter leurs systèmes existants. Ces dispositifs permettent une transmission instantanée des données à la DGI et garantissent l’authenticité, l’intégrité et la traçabilité complètes des informations de TVA. Pour les entreprises disposant déjà d’un système de facturation, des « modules de contrôle » compatibles seront fournis pour assurer leur mise à niveau. Par ailleurs, la DGI mettra gratuitement à disposition certains DEF ou leurs versions dématérialisées pour faciliter la transition vers ce nouveau régime.

Sanctions pour non-conformité et incitations citoyennes

La DGI a adressé un avertissement clair : toute entreprise demeurant non conforme après la période de transition perdra le droit de déduire la TVA, ce qui constitue une sanction financière majeure susceptible d’affecter sa compétitivité. En parallèle, l’État souhaite encourager les consommateurs à exiger systématiquement une facture normalisée lors de leurs achats. Le ministre Fwamba a évoqué des incitations attractives, telles que des tombolas dotées de maisons ou de véhicules, destinées à valoriser cette pratique citoyenne et à accroître l’engagement des consommateurs.

Réserves et préoccupations du patronat

Cependant, tous les acteurs ne partagent pas l’optimisme officiel. La Fédération des Entreprises du Congo avait déjà recommandé le report du lancement initialement prévu le 1er mars 2025, estimant que plusieurs préalables n’étaient pas encore remplis : homologation des logiciels de facturation, déploiement complet des DEF sur l’ensemble du territoire, formation des utilisateurs en province, etc. De nombreuses entreprises craignent des difficultés d’adaptation opérationnelle ou des surcoûts cachés, malgré les promesses d’accompagnement technique de la DGI.

Calendrier d’implémentation et perspectives futures

Selon le ministre Fwamba, la phase de généralisation marque un tournant décisif, succédant à une phase pilote jugée concluante. En parallèle, le gouvernement élabore déjà un cadre pour une facture numérique (e-facture) destinée à des secteurs spécifiques comme les télécommunications ou les institutions bancaires, qui bénéficieront d’un dispositif numérique plus flexible. Le data-center fiscal est désormais opérationnel, et le système SYGDEF (système de gestion des données fiscales) est en cours d’interconnexion avec l’ensemble des DEF.

En imposant la facture normalisée, la RDC engage un pari stratégique ambitieux : elle entend renforcer sa souveraineté budgétaire en maximisant les recettes de TVA, tout en modernisant son administration fiscale. Si cette réforme s’affirme indéniablement comme une avancée vers une plus grande transparence des transactions commerciales, son succès dépendra fortement de la capacité réelle des entreprises à s’adapter rapidement et de la volonté des citoyens à exiger systématiquement leur facture. Le pari est d’envergure, mais il pourrait transformer profondément l’écosystème fiscal congolais dans les années à venir.

Heshima

Non classé

RDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

Published

2 semaines agoon

novembre 10, 2025By

La redaction

La Direction générale des impôts (DGI) a, dans un communiqué signé par son directeur général, Barnabé Muakadi Muamba, rappelé aux assujettis à l’Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR), à l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés (IERE) ainsi qu’à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que la date limite de déclaration pour le mois d’octobre 2025 est fixée au 15 novembre 2025.

Étant donné que cette échéance tombe un samedi, la DGI invite les contribuables concernés à souscrire leurs déclarations au plus tard le lundi 17 novembre 2025.

Lisez, en intégralité, le communiqué de cette régie fiscale.

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

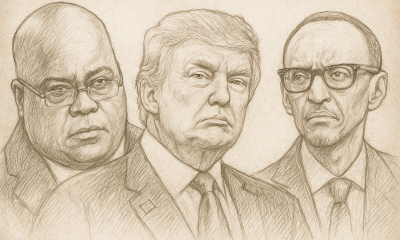

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha