Longtemps perçue comme un bastion minier incontournable, la province du Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, amorce un virage inattendu : celui d’un renouveau agricole. Des jeunes entrepreneurs, des coopératives rurales et des ONG locales y initient, loin des projecteurs, une dynamique nouvelle autour de l’agriculture vivrière. Dans une région jadis dominée par l’extraction de cuivre et de cobalt, des exploitations maraîchères émergent désormais sur les terres oubliées. Une reconversion discrète mais prometteuse, qui pourrait redessiner l’économie locale. Heshima Magazine est allé à la rencontre de celles et ceux qui portent cette transition.

Longtemps éclipsée par l’omniprésence de l’industrie minière, l’agriculture dans la province du Lualaba amorce un retour discret mais déterminé. Dans les plaines fertiles qui bordent Kolwezi, les friches d’hier cèdent la place à des champs de maïs, de manioc et de haricots. Cette transformation, encore peu médiatisée, s’inscrit dans une volonté locale de diversifier l’économie, garantir la sécurité alimentaire et générer un emploi durable.

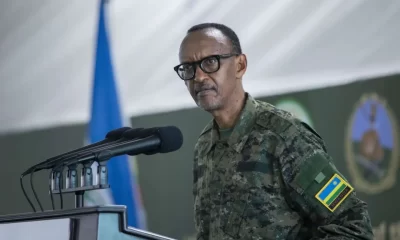

À la tête de cette dynamique, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, en fonction depuis plus de cinq ans, imprime un cap clair. Inspirée par la vision présidentielle d’un retour stratégique à la terre, celle que le chef de l’État Félix Tshisekedi qualifie de « revanche du sol sur le sous-sol », elle en fait une priorité politique. « Nous faisons de cette vision du chef de l’État une priorité de gouvernance », affirme-t-elle.

Le Lualaba veut rompre avec la dépendance minière

Depuis 2022, le gouvernement provincial du Lualaba a intensifié ses efforts pour revitaliser le secteur agricole. Des campagnes de sensibilisation, des formations aux techniques modernes, la distribution de semences améliorées ainsi que l’accompagnement des coopératives ont été mis en place. Un appui logistique a également été développé pour faciliter l’écoulement des produits vers les marchés.

En janvier 2024, Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala à Kolwezi, a procédé à la remise d’intrants agricoles aux petits exploitants de sa municipalité. Un geste fort, destiné à inciter les populations à investir davantage dans l’agriculture locale. « Nous devons cesser de dépendre de la Zambie pour notre alimentation. Nous allons tous cultiver, et chaque parcelle nous montrera son champ », a-t-elle lancé, lors de la cérémonie. Revendiquant fièrement son propre parcours, elle a ajouté : « Je vais vous révéler un secret : j’ai grandi et poursuivi toutes mes études, de la primaire à l’université, grâce aux champs. Ma mère, cultivatrice, n’a jamais travaillé dans une entreprise. »

Par ce témoignage, la bourgmestre entend renforcer la valorisation sociale de l’agriculture et inspirer les nouvelles générations.

Du creusage aux cultures, des paysans deviennent entrepreneurs

À une trentaine de kilomètres de Kolwezi, dans le village de Musompo, un mouvement discret mais significatif est en marche : des jeunes abandonnent les mines artisanales pour retourner à la terre. Jean-Michel Kabamba, 31 ans, en est l’un des visages emblématiques. Ancien creuseur, il s’est reconverti dans l’agriculture. « J’ai commencé avec un hectare de maïs. Aujourd’hui, j’en cultive cinq. Grâce au soutien de la coopérative, j’ai accès à un tracteur et je vends mes récoltes au marché de Kolwezi », témoigne-t-il, visiblement fier de son parcours.

Ce retour vers l’agriculture est encouragé par des partenaires comme la FAO et Enabel, qui proposent des formations en agroécologie et soutiennent la mise en place de chaînes de valeur autour du maïs, du soja et du riz.

Dans le territoire de Dilolo, un autre exemple attire l’attention : Jules Kuzunga, jeune riziculteur appuyé par le gouvernement provincial. Il cultive déjà 100 hectares et ambitionne d’en atteindre 500 d’ici la fin de l’année. Une progression qui a valu les félicitations publiques de la gouverneure Fifi Masuka en juin dernier : « L’agriculture est un levier stratégique pour notre jeunesse, notre souveraineté alimentaire et le bien-être de notre population. C’est pourquoi nous en avons fait une priorité », avait-elle déclaré après l’avoir rencontré.

Les coopératives rurales, piliers de la transition agricole

Dans le Lualaba, les coopératives rurales s’imposent progressivement comme des moteurs du changement. Souvent dirigés par des femmes, ces groupements relancent la culture du manioc, du sorgho, des arachides ou encore des légumes-feuilles, avec une logique économique affirmée.

À Lubudi, une coopérative féminine regroupe plus de 40 productrices qui transforment le manioc en chikwangue, revendue jusque dans les marchés de Kolwezi. « Avant, on cultivait pour nourrir la famille. Aujourd’hui, on cultive pour vendre et envoyer nos enfants à l’école », témoigne fièrement Pauline Kapia, présidente du groupement.

Cette dynamique locale est renforcée par un programme agricole quinquennal lancé sous l’impulsion de la gouverneure Fifi Masuka. Ce plan ambitieux prévoit la mise en culture de 10 000 hectares, la structuration de coopératives locales et la création d’une unité de transformation agro-pastorale.

Au-delà des objectifs chiffrés, c’est toute une population — femmes, jeunes, agriculteurs — qui est au cœur de ce projet. Formations, équipements agricoles, accès aux outils de production et à la transformation locale : autant de leviers pour une agriculture plus moderne, génératrice de revenus et d’emplois durables.

L’appui stratégique des miniers, ONG et partenaires

Dans la province du Lualaba, le retour à l’agriculture ne repose pas uniquement sur les initiatives publiques. Plusieurs sociétés minières, ONG et partenaires techniques s’engagent désormais dans cette dynamique de diversification économique. Objectif : faire du sol un levier durable, complémentaire au sous-sol.

Des organisations locales et internationales forment les agriculteurs aux techniques modernes, fournissent des semences améliorées, des outils agricoles, et facilitent l’accès aux marchés. Une coopérative appuie à elle seule plus de 500 familles rurales dans la culture de maïs hybride et la rotation culturale. « Notre objectif est de faire du Lualaba une province nourricière, et pas seulement extractive », résume son coordinateur, Jacques Lunda.

Les entreprises minières ne sont pas en reste. En juin 2024, la société Mutanda Mining, filiale du groupe Glencore en partenariat avec le gouvernement congolais, a lancé avec Equity-BCDC le projet ProAc, dédié au développement du secteur agroalimentaire. Selon le communiqué, ProAc vise à stimuler la diversification économique, promouvoir une agriculture durable, renforcer la sécurité alimentaire, encourager l’inclusion financière et améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Alors que le Lualaba demeure l’un des cœurs miniers de la RDC, de plus en plus de voix plaident pour une transition économique maîtrisée. Pour Joseph Ilunga, agronome à la retraite désormais engagé dans l’encadrement des jeunes, la voie est claire : « Le cobalt ne sera pas éternel. Mais la terre, elle, continue de donner… si on la respecte. »

Lualaba, terre de réflexion sur l’agribusiness

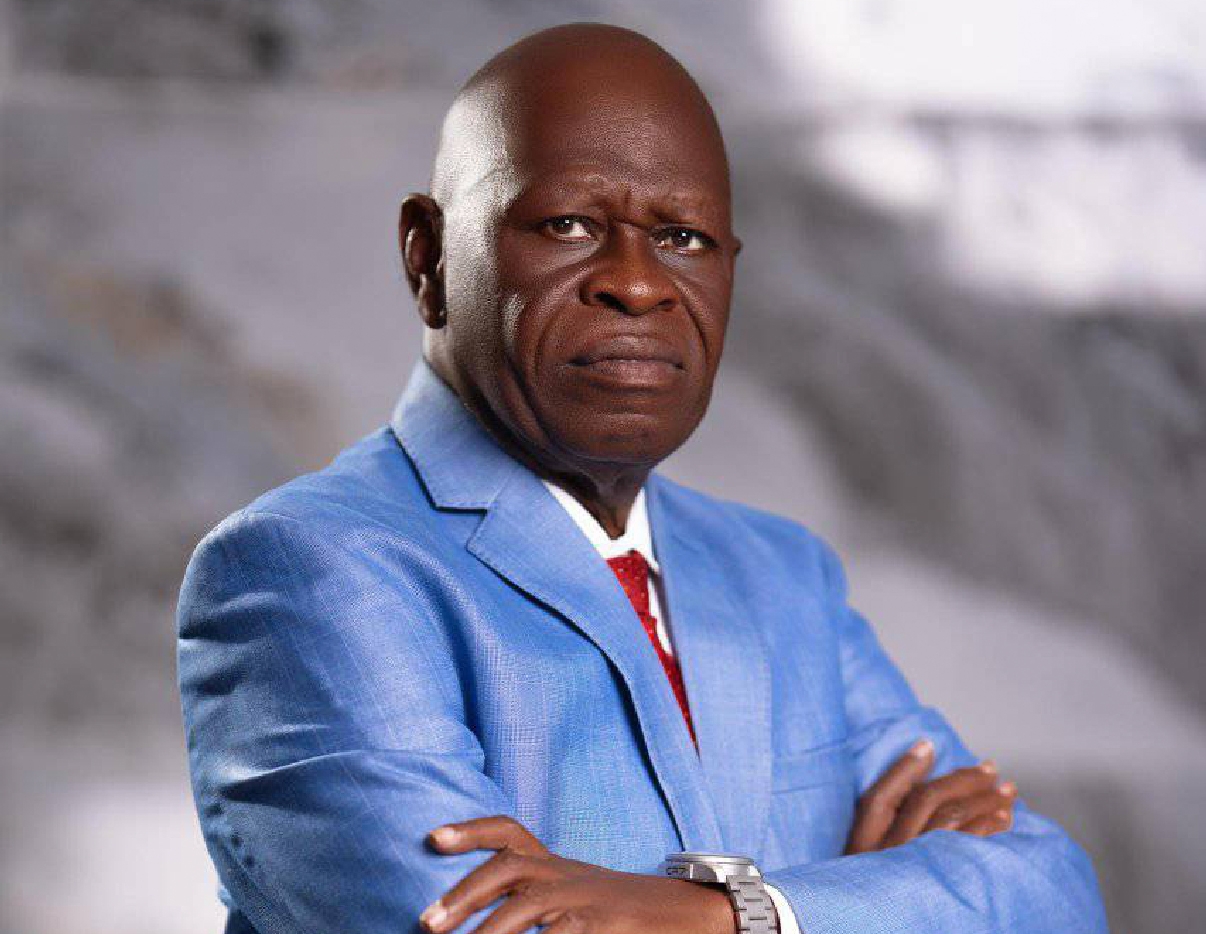

Le 11 avril 2025, la province avait accueilli la toute première édition du Grand Salon de l’Agribusiness et du Digital. Cette édition était axée sur les femmes et les jeunes entrepreneurs du secteur agricole et technologique. « Depuis 2017, nous nous posons cette question essentielle : que mangeons-nous, et qui nourrit les Congolais ? », a déclaré Teddy Kolly,

fondateur du salon, en rappelant les motivations profondes qui ont conduit à la création de ce cadre de réflexion sur l’agriculture et le digital. Selon lui, il faut combattre l’insécurité alimentaire qui est « une arme silencieuse », soulignant l’urgence de « consommer congolais pour transformer économiquement le pays. »

Le ministre provincial des Affaires foncières, Agriculture, Pêche et Élevage, qui a pris part à l’ouverture de ce salon, avait reconnu que des tels événements ouvrent « des opportunités concrètes pour le monde agricole et numérique.» Le ministre Jean-Pierre Kalenga Mupataie avait aussi rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour « sa vision axée sur les chaînes de valeur agricoles. » Mais également à la cheffe du gouvernement provincial pour « son leadership décisif », plaidant pour un meilleur accès aux semences, engrais, pesticides et à l’exportation.

Des défis à surmonter pour consolider les acquis

Malgré les avancées enregistrées, le secteur agricole du Lualaba fait encore face à certains obstacles structurels. L’accès irrégulier à l’eau, le déficit d’infrastructures rurales, la faiblesse des investissements privés et les difficultés d’accès au crédit ralentissent son essor.

Pourtant, sur le terrain, l’engagement reste fort. Serge Mulumba, coordonnateur de la Réserve stratégique générale, salue « le courage et la résilience remarquables » des jeunes entrepreneurs agricoles. Un engagement également reconnu par la bourgmestre de Dilala lors d’une récente distribution d’intrants agricoles : « Vous êtes des gens à respecter, car c’est vous qui cherchez le développement et mettez fin à la faim dans notre province du Lualaba. » Le changement climatique complique aussi les calendriers agricoles, rendant les saisons plus incertaines. « Il nous faut des routes, des silos, des intrants abordables et un vrai soutien bancaire », souligne un responsable de coopérative à Fungurume.

Face à ces défis, la gouverneure Fifi Masuka a prévu une série de mesures concrètes dans le cadre de son programme quinquennal. L’objectif est clair : lever progressivement les obstacles qui freinent encore le plein potentiel de l’agriculture locale, et bâtir un avenir plus résilient pour les communautés rurales.

Heshima

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines ago

International3 semaines ago

International3 semaines ago

Dossier4 semaines ago

Dossier4 semaines ago

Economie3 semaines ago

Economie3 semaines ago

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines ago

Nation1 jour ago

Nation1 jour ago