Politique

Jeanine Mabunda Lioko, femme d’Exception !

Le 24 avril 2019, la République Démocratique du Congo a écrit en lettres d’or une page de son histoire avec l’élection de Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi à la tête du Bureau de l’Assemblée nationale, première femme congolaise à accéder, par vote, à cette citadelle imprenable que la gent féminine abordait avec effroi jusque-là.

Published

5 ans agoon

By

La redaction

Avec 375 voix favorables, Jeanine Mabunda a atteint un score impressionnant pour occuper la tête de la Chambre basse du Parlement. Des statistiques exceptionnelles pour une femme d’exception. Depuis la démocratisation de la RDC avec l’organisation des élections générales, aucune femme n’avait occupé un poste de si haut niveau, devenant la deuxième personnalité du pays en termes de préséance et la troisième derrière le Président du Sénat, en cas de succession à la tête de l’Etat.

D’aucuns relèvent le nom de Philomène Omatuku Atshakawo Akatshi, qui a été membre influente de la fameuse ACL-PT (Assemblée Constituante Législative- Parlement de transition) de l’époque de Laurent-Désiré Kabila avant d’en devenir respectivement Présidente intérimaire puis Présidente entre février et août 2003. Cependant, depuis la démocratisation du jeu politique congolais avec l’organisation des élections générales, voire depuis l’indépendance de ce pays en 1960, aucune femme n’avait dirigé la Chambre basse du Parlement congolais.

Le soutien indéfectible de ses pairs !

Muasi a tongaka mboka te (ndlr : une femme ne peut bâtir une Nation), voilà une boutade de la tradition orale congolaise qui a accompagné la stigmatisation de la femme, la réduisant ainsi à une subalterne naturelle de l’homme. Et lorsqu’une femme sort la tête de l’eau, cette assertion tend à se renforcer davantage pour souligner l’exception.

L’histoire a été changée en faveur de Jeanine Mabunda. Sa désignation par Joseph Kabila, Président sortant de la RDC et Autorité morale de la plus grande plateforme électorale du pays le Front Commun pour le Congo (FCC), actée, c’est toute la gent masculine composée des plus caciques à l’exemple de Ramazani Shadary, Mwilanya Wilondja ou encore Minaku Ndjalandjoko qui ont accompagné la candidature de cette femme d’exception. Pour lier leur volonté à l’action, ils se sont activés à faire de cette candidature, l’unique au poste de Speaker de la Chambre basse et ont tous effectué le déplacement du Palais du Peuple, le jour du vote pour contribuer à l’écriture d’une nouvelle histoire politique au pays de Lumumba.

Une reconnaissance, mieux une consécration de l’intelligence, de l’intégrité et du leadership féminins qu’incarne l’Honorable Jeanine Mabunda Lioko dont le patronyme reste à ce jour, intimement lié aux valeurs.

« « Je réitère mes vives félicitations à Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi qui est une femme non seulement dynamique mais aussi intelligente ; elle incarne le visage de l’alternance et est parmi les femmes qui font la fierté de la Nation ».. »

L’histoire a été changée en faveur de Jeanine Mabunda. Sa désignation par Joseph Kabila, Président sortant de la RDC et Autorité morale de la plus grande plateforme électorale du pays le Front Commun pour le Congo (FCC), actée, c’est toute la gent masculine composée des plus caciques à l’exemple de Ramazani Shadary, Mwilanya Wilondja ou encore Minaku Ndjalandjoko qui ont accompagné la candidature de cette femme d’exception. Pour lier leur volonté à l’action, ils se sont activés à faire de cette candidature, l’unique au poste de Speaker de la Chambre basse et ont tous effectué le déplacement du Palais du Peuple, le jour du vote pour contribuer à l’écriture d’une nouvelle histoire politique au pays de Lumumba.

Une reconnaissance, mieux une consécration de l’intelligence, de l’intégrité et du leadership féminins qu’incarne l’Honorable Jeanine Mabunda Lioko dont le patronyme reste à ce jour, intimement lié aux valeurs.

Modèle de leadership !

Dans un pays en quête de leadership féminin et fortement tourné vers l’émancipation de la femme et l’égalité des genres, des femmes qui sortent de l’ordinaire se comptent sur les doigts d’une main. Cela, suite à la discrimination sur le sexe féminin, émanant des idées séculaires selon lesquelles la femme manque d’étoffe pour des hautes responsabilités et la confinent aux taches ménagères

Une tendance que Jeanine Mabunda est déterminée à changer. Et pour ce faire, la Présidente de l’Assemblée nationale a jugé impérieux de commencer à la base : les élèves, et particulièrement les jeunes filles ! Le 24 mai 2019, une centaine d’élèves, filles et garçons, ont pris d’assaut le siège de l’Assemblée nationale. Ils proviennent du Lycée Motema Mpiko, de l’Athénée de Lingwala, de l’école Académia et du Lycée Kabambare et ont goûté aux saveurs insoupçonnées des plénières de la Chambre Basse sur invitation de sa Présidente.

Loin d’être un show ou une simple visite, cette sorte de classe promenade joue un rôle de conditionnement dans le chef de ces élèves d’aujourd’hui, cadres du Congo de demain pour qui l’image de l’Honorable Mabunda restera, assurément, à jamais gravée dans leurs esprits comme modèle de leadership. “Faire du Palais du Peuple “la Maison du Peuple” J’étais très contente de recevoir les élèves de quelques écoles de Kinshasa pour parler du rôle de l’hémicycle et des parlementaires dans le but de renforcer ce lien de proximité et surtout d’écoute” tel était le but de la Présidente de l’Assemblée nationale.

A l’exemple de Bill Clinton, ce célèbre Président américain, dont la destinée a été changée lorsqu’il a salué, à l’occasion d’une classe promenade, le Président Kennedy.

De manière particulière, les jeunes filles ayant assisté à cette plénière auront été témoins oculaires des capacités féminines à diriger un espace majoritairement, voire traditionnellement masculin.

De multiples ovations, des applaudissements nourris et chaleureux, des élèves admiratifs et émus — presqu’aux larmes — qui font la queue pour une photo ou une poignée de main.

Elles ont désormais un exemple miroir, une jurisprudence pour briser tous les plafonds de verre que la société congolaise a imposés dans le but de limiter leurs champs d’actions à des travaux ménagers ou de faible portée.

Briser les plafonds de verre !

Le 29 août dernier, Madame Mabunda Lioko a octroyé une vingtaine des bourses d’études à quelques étudiantes membres de sa formation politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD). Dans son allocution, elle est revenue sur la nécessité de voir les femmes embrasser la politique congolaise : « Il est temps que la femme congolaise s’intéresse à la politique et choisisse un parti pour y oeuvrer ». C’est dans cette perspective que la Présidente de l’Assemblée nationale a jugé nécessaire de former la classe féminine montante de son parti en lui permettant de poursuivre un cursus universitaire dans les établissements nationaux.

Il convient de relever que la Présidente de la Chambre Basse du Parlement congolais figure parmi les cadres triés sur le volet ; un coup d’oeil à son curriculum vitae très fourni, permet contempler avec admiration le parcours brillant de cette élue de Bumba dans la Province de la Mongala. Plusieurs fois diplômée d’Universités (ndlr : Université Catholique de Louvain et de l’Institut Catholique de Hautes Etudes Commerciales), elle a travaillé dans le secteur bancaire dès 1998 à la City Bank avant de gérer la direction commerciale d’African Systems entre 1993 et 1995. Elle sera plus tard, contactée pour devenir un(e) des conseillers du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo entre 1997 et le début des années 2000. En 2002, elle deviendra la première femme à diriger le Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) jusqu’en 2007 lorsqu’elle entre par la grande porte au sein du Gouvernement Gizenga I, comme Ministre du Portefeuille, à l’issue du premier cycle électoral démocratique, libre et transparent organisé en 2006. C’est notamment grâce à elle que les entreprises du Portefeuille vont subir de grandes réformes et des transformations notables.

Elue deux fois députée nationale, en 2011 et 2018, celle qui détient la police de débats à l’Assemblée nationale ne fait pas dans la demi-mesure. Jeanine Mabunda charme par son éloquence, son intelligence, son courage et son humilité.

Faire de la Femme un agent de développement de la RDC !

Le 1er mars est mondialement connu pour célébrer les droits de la femme, en République Démocratique du Congo, cette journée a offert l’occasion à la Présidente de l’Assemblée nationale de contacter quelques femmes fortes congolaises afin de préparer une activité d’envergure. Avec la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Jeanine Mabunda a abordé des stratégies à mettre en oeuvre pour sensibiliser les femmes et les outiller afin qu’elles contribuent davantage à la transformation du pays et à s’approprier les plus grandes réformes entreprises.

Quelques jours plus tard, les femmes du Ministère des Affaires Etrangères invitaient la speaker de l’Assemblée nationale pour célébrer les droits de la Femme. Profitant de la tribune à elle offerte, l’Honorable Jeanine Mabunda a martelé sur les encouragements mutuels entre femmes : « Nous les femmes, nous devons faire la différence, nous avons les mêmes talents que nos collègues hommes, nous devons parfois le mériter un peu plus », a-t-elle précisé.

Il sied de rappeler à ce sujet que trois mois plus tôt, le 7 décembre 2019, sur invitation de la Ministre du Genre, Famille et Enfant, la Présidente de l’Assemblée nationale a échangé avec les femmes Ministres et Parlementaires de la RDC. Pour cette rencontre, l’Honorable Mabunda avait un message particulier : prôner l’autonomisation et l’égalité des sexes, tout en rappelant que point n’est besoin de considérer l’homme comme un adversaire dans cette lutte. Réussir à instaurer cette égalité des sexes peut faire de la République Démocratique du Congo un exemple dans la Région des Grands Lacs et sur le Continent.

Défenseur des femmes violentées !

Dans les années 2013, on dénombrait près de 15.000 cas de violences sexuelles (VS) en RDC. Nommée, en date du 8 juillet 2014, Représentant personnel du Chef de l’Etat chargé de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfant, Jeanine Mabunda a par son action multiforme permis une tendance à la baisse des cas de VS : de 15.000 cas en 2013, on est passé à 7.751 cas en 2015 et 1.734 cas en 2016, soit une baisse de près de 80 %. Sur 3.085 plaintes de viols enregistrées en 2016 par la justice civile et militaire, 839 décisions de condamnation ont été rendues, dont 225 par la justice militaire.

Parmi les actions menées durant son mandat, il y a lieu de rappeler notamment l’organisation des audiences foraines des cours et tribunaux dans les milieux ruraux. Avec la mise en oeuvre du plan d’action des FARDC en faveur de la lutte contre les VS, il y a eu la formation et la signature des actes d’engagement par 218 commandants, dont des généraux et des colonels ; la sensibilisation de 13.585 militaires, dont des recrues à Kitona ; l’amélioration de l’image de la RDC sur le plan régional dans la lutte contre les VS, d’où le choix du colonel Toussaint MUTANZINI de la RDC par les Nations Unies comme Procureur à la Cour spécial de la RCA.

Elle a en outre publié et présenté à Addis-Abeba les meilleures pratiques de la RDC en matière de lutte contre les VS à travers un bulletin de jurisprudence des arrêts de la Haute Cour Militaire de la RDC qui a connu la participation de hautes personnalités dont le Président de la République Gabonaise et de la CEEAC, Ali Bongo.

Une sollicitude maternelle naturelle !

Au sein de l’Assemblée nationale, Jeanine Mabunda revêt plusieurs tuniques, entre autres celle de mère. Au mois de juin dernier, elle est montée au créneau pour dénoncer l’arrestation arbitraire d’un Député national de l’opposition, Jean-Jacques Mamba, accusé pour faux et usage de faux.

Dans le même élan, profitant de ses vacances parlementaires, elle a effectué le tour de quelques provinces du Congo afin de palper du doigt la réalité du terrain et des bases électorales des députés nationaux.

Lors de ce périple, à l’étape de Bukavu dans le Sud-Kivu, elle a fait savoir qu’elle est venue pour s’enquérir des problèmes que traverse la population.

“Nous sommes venu écouter les préoccupations de la population pour savoir ce qu’elle attend de nous, car c’est elle le patron de nous députés et nous avons le devoir de défendre ses intérêts pour qu’en fin nous nous rendions compte que cette population vit en toute quiétude», a révélé la Présidente de l’Assemblée nationale.

Une synergie naturelle qui fait de Jeanine Mabunda un leader incontesté dans l’aréopage politico social de la RDC et un modèle d’intégrité, d’abnégation et de sollicitude pour les femmes congolaises. C’est d’ailleurs à juste titre qu’en novembre 2019, elle a été nominée en première position des Femmes d’Influence pour l’année 2019, à la cinquième édition de « Génération Femme d’Influence ».

Laquelle reconnaissance a été également mise en lumière par le Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi lors de son discours sur l’Etat de la Nation devant le Parlement réuni en Congrès. Devant les Députés Nationaux et Sénateurs, corps diplomatiques et invités prestigieux, le Chef de l’Etat déclarait : « Je réitère mes vives félicitations à Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi qui est une femme non seulement dynamique mais aussi intelligente ; elle incarne le visage de l’alternance et est parmi les femmes qui font la fierté de la Nation ».

Pas meilleure consécration que celle-ci.

You may like

Politique

Suspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

Published

3 semaines agoon

novembre 5, 2025By

La redaction

Fin octobre, le gouvernement congolais a annoncé la suspension des activités de treize partis politiques de l’opposition ayant participé au conclave de Nairobi autour de l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila. Ce dernier a été condamné à mort par contumace – fin septembre – par la justice militaire notamment pour « trahison » et « crimes de guerre ». La décision de suspendre ces partis suscite des réactions diverses au sein de la classe politique, dans un contexte où le pays fait face à une agression dans l’Est par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda.

Le vendredi 31 octobre, l’État congolais a annoncé la suspension, sur l’ensemble du territoire, d’une dizaine de partis classés dans l’opposition, une décision qui a aussitôt suscité des réactions au sein de la classe politique. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, ces mesures visent des formations dont les dirigeants ont pris part à une réunion à Nairobi – quelques semaines seulement après la condamnation de Joseph Kabila pour haute trahison – et qui auraient enfreint les règles régissant l’activité des partis et mis en péril la sécurité nationale. Cette décision, relayée par la RTNC, a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, à l’issue du Conseil des ministres.

Selon le gouvernement, cette mesure exceptionnelle s’appuie sur des « faits avérés de troubles à l’ordre public » imputés à plusieurs structures politiques au cours des dernières semaines. Patrick Muyaya a précisé que cette suspension s’appliquait « jusqu’à nouvel ordre », en attendant les conclusions d’enquêtes initiées par les services compétents pour établir la nature des activités de ces formations et leurs éventuels liens avec des menaces à la sécurité de l’État.

Un contexte sécuritaire préoccupant

Cette décision intervient alors que la RDC traverse l’une des crises sécuritaires les plus graves de son histoire récente. L’Est du pays est le théâtre d’une agression du M23, un groupe armé dont le soutien par le Rwanda a été documenté par plusieurs rapports d’experts de l’ONU. Des millions de personnes ont été déplacées et des milliers de vies ont été perdues dans ce conflit qui menace l’intégrité territoriale du pays.

C’est dans ce contexte que Joseph Kabila a été condamné par la justice militaire pour des accusations incluant la haute trahison, les crimes de guerre et l’atteinte à la sûreté de l’État. Les attendus du jugement font état de présomptions de liens entre l’ancien président et des entités hostiles à la RDC. Quelques semaines après cette condamnation, les treize partis désormais suspendus ont choisi de participer à un conclave organisé autour de cette même personnalité, créant ainsi la plateforme « Sauvons la RDC ».

Les partis concernés et leurs réactions

Les treize partis concernés par la suspension sont le PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie), LGD (Leadership et Gouvernance pour le Développement), Piste pour l’Émergence (PISTE), AAP (Action Alternative du Peuple), UDA (Union des Démocrates Africains), MPCR (Mouvement du Peuple Congolais pour la République), ATD (Alliance pour la Transformation et le Développement), COFEDEC (Congrès des Fédéralistes Démocrates du Congo), PNEC (Parti National pour l’Émergence du Congo), MLP (Mouvement Lumumbiste Progressiste), UPC (Union du Peuple Congolais) et ADCP (Alliance des Démocrates Chrétiens du Peuple).

Dans les heures qui ont suivi l’annonce, plusieurs voix se sont élevées pour contester la mesure. Seth Kikuni, porte-parole du mouvement « Sauvons la RDC » et leader de « Piste pour l’émergence », a publiquement « rejeté » la décision, la qualifiant de manifestation de la peur d’un pouvoir « aux abois ». D’autres figures ont annoncé la tenue d’actions politiques pour contester la mesure.

Toutefois, d’autres observateurs soulignent le timing problématique de ce conclave de Nairobi, organisé autour d’un homme fraîchement condamné pour haute trahison, alors même que le pays fait face à une agression extérieure. Pour ces analystes, s’associer publiquement à Joseph Kabila dans ces circonstances soulève inévitablement des questions sur les intentions réelles de ces formations politiques.

La question juridique : entre légalité et sécurité nationale

La suspension « jusqu’à nouvel ordre » de ces partis tels qu’indiqué par le porte-parole du gouvernement n’est effectivement pas reprise dans la loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. L’article 29 de cette loi stipule que lorsque l’activité d’un parti politique menace ou porte atteinte à l’unité et à l’indépendance nationales, à l’intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l’État congolais, à l’ordre institutionnel démocratique, ou trouble gravement l’ordre public, l’autorité territoriale du ressort décide la suspension immédiate des activités du parti incriminé dans sa juridiction par décision motivée, pour une durée qui ne peut excéder 15 jours.

Au regard de cette disposition, le gouvernement aurait dû procéder comme ce fut le cas initialement pour le PPRD qui était suspendu 15 jours au départ avant de soumettre son cas à la justice. Même dans le cas où la justice intervient, le juge peut prolonger la suspension, mais elle ne peut excéder 30 jours selon le texte de loi.

Cependant, certains juristes font valoir que cette loi a été conçue en 2004, dans un contexte différent, et n’envisageait pas une situation où des partis politiques pourraient s’organiser autour d’une personnalité condamnée pour haute trahison en temps de crise sécuritaire majeure. La gravité exceptionnelle des accusations portées contre Joseph Kabila – notamment la trahison envers la nation – et le contexte d’agression extérieure que subit le pays pourraient justifier, selon cette interprétation, une approche plus ferme de l’État.

Un précédent historique dans un contexte inédit

Cette suspension de 13 partis politiques marque un fait inédit depuis l’instauration du multipartisme en 1990 par le maréchal Mobutu Sese Seko. Jamais, depuis cette ouverture démocratique, un aussi grand nombre de partis d’opposition n’avait été suspendu simultanément.

Mais le contexte actuel est lui-même sans précédent. La RDC fait face à une menace existentielle avec l’agression du M23 soutenu par le Rwanda, qui contrôle désormais des portions importantes du territoire de l’Est. Dans ce contexte, l’organisation d’un conclave politique autour d’un homme condamné pour haute trahison pose la question de la responsabilité de l’État dans la protection de sa souveraineté.

Le poids de l’histoire : trois décennies de déstabilisation

L’histoire récente de la RDC est marquée par une série de trahisons politiques qui ont coûté cher au pays. Depuis les années 1990, plusieurs personnalités politiques congolaises ont choisi de s’allier à des rébellions soutenues par des pays voisins, notamment le Rwanda et l’Ouganda, en échange de promesses de pouvoir. Ces alliances ont maintenu le pays dans un cycle de violences qui a causé des millions de morts.

Le gouvernement semble vouloir rompre avec cette dynamique en envoyant un signal fort : dans un contexte d’agression extérieure, toute association avec des forces ou des personnalités accusées de liens avec l’ennemi sera considérée comme une menace à la sécurité nationale. Cette approche, bien que controversée sur le plan des libertés démocratiques, trouve un certain écho auprès d’une population lassée des trahisons politiques répétées.

Entre défense de la démocratie et protection de la souveraineté

Pour Seth Kikuni, le gouvernement congolais a franchi un seuil « dangereux » en suspendant les 13 partis. « Par sa décision de suspendre nos partis et de saisir le Conseil d’État pour les dissoudre, le gouvernement Tshisekedi a franchi un seuil dangereux. Il a démontré ses limites, sa peur d’une opposition responsable, qui lui indique la voie à suivre », a-t-il écrit le 4 novembre sur son compte X.

Tout en rejetant ces décisions qu’il qualifie de « puériles », Seth Kikuni interpelle sur la création d’un « précédent fâcheux » pour l’histoire. Le mouvement « Sauvons la RDC » estime qu’il s’agit d’un acte de guerre contre le pluralisme politique, l’État de droit et la liberté d’association et de réunion, qualifiant ces mesures d’« arbitraires et disproportionnées ».

Néanmoins, d’autres voix dans la société congolaise se demandent s’il est raisonnable, en temps de guerre, de permettre à des formations politiques de s’organiser autour d’une personne accusée de complicité avec les forces qui agressent le pays. Ces voix rappellent que dans plusieurs démocraties occidentales, des mesures exceptionnelles ont été prises contre des formations politiques jugées menaçantes pour la sécurité nationale, notamment en temps de conflit.

Le dilemme gouvernemental

Le président Tshisekedi se trouve face à un dilemme complexe : maintenir les libertés démocratiques tout en protégeant l’État d’une menace qu’il juge existentielle. Certains observateurs notent que le gouvernement est placé dans une position délicate où toute inaction pourrait être interprétée comme une faiblesse face à des forces qui déstabilisent le pays depuis trois décennies.

Le président de l’Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO) a alerté sur les risques de cette approche : « La stratégie du régime Tshisekedi d’asphyxier les partis politiques de l’opposition, en leur privant de l’espace démocratique, va les pousser à agir en clandestinité et à recourir aux moyens illégaux pour résister et pour accéder au pouvoir. »

Cependant, le gouvernement semble parier sur un autre calcul : que l’affirmation de fermeté dans la défense de la souveraineté nationale découragera d’autres formations politiques de s’allier, directement ou indirectement, aux forces hostiles au pays. Dans cette logique, le risque de voir ces partis basculer dans la clandestinité serait moins dangereux que de les laisser opérer librement tout en étant associés à un homme condamné pour trahison.

Une décision qui divise, dans un pays qui cherche sa stabilité

Cette suspension suscite donc des débats passionnés sur la place de la démocratie en temps de crise sécuritaire. Pour ses détracteurs, il s’agit d’une dérive autoritaire qui établit un précédent dangereux. Pour d’autres, c’est une mesure de sauvegarde nécessaire dans un contexte où la survie même de l’État est menacée.

Ce qui est certain, c’est que cette décision reflète les tensions profondes qui traversent la société congolaise : entre aspiration démocratique et besoin de sécurité, entre liberté politique et protection de la souveraineté nationale, entre respect de la loi et réponse à une menace jugée existentielle.

L’avenir dira si cette mesure exceptionnelle aura contribué à stabiliser le pays ou si elle aura, au contraire, radicalisé une opposition déjà marginalisée au Parlement. Une chose est sûre : dans un pays qui a trop souffert de l’instabilité et des trahisons politiques, la question de la loyauté envers la nation est devenue un enjeu central du débat politique.

Heshima

Non classé

Tshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

Published

3 semaines agoon

novembre 3, 2025By

La redaction

Ce début novembre pourrait s’avérer déterminant dans la crise sécuritaire qui secoue l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis quatre ans. Sauf revirement, le gouvernement congolais et les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) doivent signer un accord cette semaine. Toujours en novembre, le président américain Donald Trump prévoit de réunir à Washington le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame afin d’entériner deux accords de paix : ceux de Doha et de Washington.

Un compromis entre le gouvernement congolais et l’AFC/M23 est en cours de négociation à Doha, avec le soutien des États-Unis. Le président congolais Félix Tshisekedi l’a confirmé le 2 novembre au Caire, lors d’un échange avec la communauté congolaise vivant en Égypte. Il a également indiqué que la conclusion de l’accord de Doha ouvrirait la voie à une rencontre à Washington avec son homologue rwandais. « Ce n’est qu’après cela que Washington, qui attend la conclusion de cet accord, convoquera le président rwandais et moi-même pour que nous nous rendions auprès du président Donald Trump afin d’entériner les deux accords : Doha et Washington », a-t-il expliqué à la diaspora congolaise en Égypte.

Malgré la main tendue à Paul Kagame pour faire « la paix des braves » lors du forum économique Global Gateway, le chef de l’État congolais ne cache pas ses critiques vis-à-vis des intentions de son voisin rwandais : « Ses intentions sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d’occuper, voire d’annexer la partie Est, terre très riche en ressources minérales et agricoles. »

Au-delà de ces divergences, les deux dirigeants sont contraints de faire la paix. Et malgré les combats qui se poursuivent sur le terrain en violation du cessez-le-feu, les discussions progressent.

Entre Washington et Doha, Paris trouve son créneau…

Face au processus de résolution de la crise mené par Washington et Doha, Paris manquait de leadership. Emmanuel Macron a finalement trouvé son créneau : pallier l’arrêt du financement humanitaire dans l’Est de la RDC consécutif à la suppression par Donald Trump de l’agence américaine USAID. Organisée le 30 octobre à Paris, la conférence « de soutien à la paix et à la prospérité » devait permettre de débloquer plusieurs dossiers liés à la situation dans la région. Le président Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de plus de 1,5 milliard d’euros en faveur des populations les plus vulnérables de la région des Grands Lacs.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs dizaines de pays et d’organisations internationales, visait à relancer les efforts diplomatiques et humanitaires dans une région en proie à des décennies de conflits. Mais ces chiffres avancés par Emmanuel Macron méritent d’être nuancés. Sur ce montant, environ 500 millions d’euros avaient déjà été engagés cette année, et une partie correspond à des promesses anciennes, réaffirmées à l’occasion du sommet. Le plan de 1,2 milliard d’euros prévu pour la région n’est couvert pour l’heure qu’à hauteur de 14 %. L’accroissement des financements s’avère donc nécessaire dans un contexte d’aggravation de la crise humanitaire. L’an dernier, 70 % de l’aide provenait des États-Unis, tandis que la France n’a couvert que 0,5 % des besoins, selon Oxfam.

Dans la foulée de ces promesses, Félix Tshisekedi a également évoqué un plan de reconstruction des provinces du Nord et du Sud-Kivu une fois les rebelles partis. Ce plan est chiffré à 5 milliards de dollars, sans toutefois préciser comment il compte réunir cette somme.

Aéroport de Goma, une réouverture qui énerve le Rwanda

Autre annonce d’Emmanuel Macron : la réouverture de l’aéroport de Goma pour des vols humanitaires. Cette décision a provoqué de vives réactions du côté du Rwanda et de l’AFC/M23. Présent à Paris, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, n’a pas tardé à contester cette décision. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, l’aéroport étant situé sur un territoire contrôlé par l’AFC/M23, sa réouverture doit être discutée avec les rebelles dans le cadre des négociations de Doha, aux côtés des autorités congolaises et du médiateur qatari. Il a ajouté que « ce n’est pas à Paris qu’on va décider de la réouverture de l’aéroport de Goma » et que « cette réouverture ne peut se faire dans le contexte sécuritaire actuel ».

Une position confirmée par l’AFC/M23 dans la soirée. Pour Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC/M23, dont le mouvement n’a pas été invité à la conférence de Paris, la décision est « inopportune, déconnectée de la réalité du terrain et prise sans consultation préalable ». Ce dernier met au défi le gouvernement congolais d’ouvrir l’aéroport sans consulter la rébellion, démontrant ainsi qu’il sera difficile de rouvrir l’accès d’un coup de baguette magique.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, affirme pour sa part que l’aéroport a été fermé par le gouvernement et qu’il lui revient de décider de sa réouverture partielle, uniquement pour des vols humanitaires.

Dans cette conférence de Paris, le dernier volet abordé était diplomatique. L’idée pour Paris est de faire avancer la paix et renouer la confiance entre tous les acteurs. La mobilisation de la communauté mondiale est importante face à l’urgence humanitaire dans l’Est de la RDC, la présence de différents pays africains peut renforcer et soutenir la médiation en cours menée par les États-Unis et le Qatar dans le conflit entre Kinshasa, Kigali et l’AFC/M23.

Parallèlement au processus de Washington qui a débouché sur un accord de paix entre la RDC et le Rwanda en juin dernier, des négociations sont en cours depuis plusieurs mois entre Kinshasa et l’AFC/M23 sous médiation du Qatar. En juillet, les deux parties ont signé une déclaration de principes en faveur d’un cessez-le-feu qui n’a pas non plus mis fin aux affrontements, même si le front s’est stabilisé. Plus de 80 % des structures de santé connaissent des ruptures de stocks, alors que les blessés continuent à « affluer » dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, a alerté le Comité international de la Croix-Rouge.

Ce conflit, qui a démarré en 2021 avec la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda, a atteint des proportions inégalées en 2025 avec l’occupation de la ville de Goma et de Bukavu par les troupes rwandaises en appui aux rebelles. Depuis le début des discussions à Washington ou à Doha, les progrès sont minimes. L’accord de Washington renvoie aux dispositions d’un concept d’opérations (Conops) signé par les deux parties fin octobre 2024. Ce dernier prévoyait dans un court délai de trois mois la « levée des mesures défensives du Rwanda », c’est-à-dire le retrait des soldats rwandais de la RDC, ainsi que la neutralisation par Kinshasa des FDLR, un groupe de rebelles rwandais accusé par Kigali de menacer sa sécurité depuis l’Est de la RDC. Sur le terrain, la neutralisation de ces rebelles se fait attendre malgré l’appel de l’armée congolaise à leur reddition volontaire. Résiduel, ce groupe armé n’a pas la capacité d’opération pouvant inquiéter le Rwanda d’après plusieurs rapports. Ses éléments – moins d’un millier – étaient en majorité dans la zone occupée actuellement par l’armée rwandaise et les rebelles du M23. Ces divergences d’approche sur la présence de ces rebelles ainsi que la présence des troupes rwandaises continuent de brouiller le signal de la paix dans l’Est de la RDC. Mais Washington continue d’espérer à un retour de la paix, peu importe le temps. « La paix, c’est un processus, pas un interrupteur qu’on allume ou qu’on éteint », a déclaré Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique de Donald Trump.

Heshima

Politique

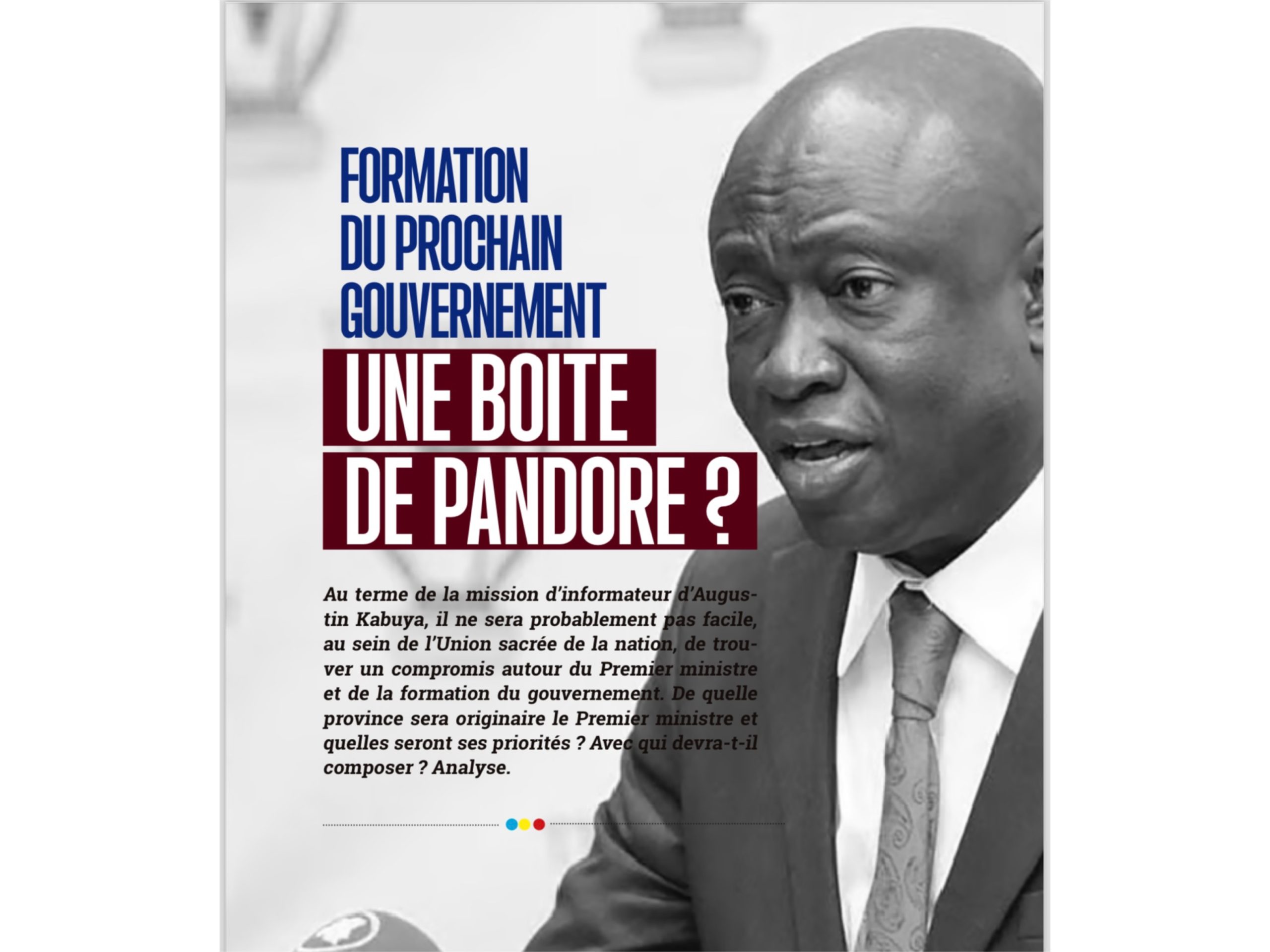

FORMATION DU PROCHAIN GOUVERNEMENT UNE BOITE DE PANDORE ?

Au terme de la mission d’informateur d’Augustin Kabuya, il ne sera probablement pas facile, au sein de l’Union sacrée de la nation, de trouver un compromis autour du Premier ministre et de la formation du gouvernement. De quelle province sera originaire le Premier ministre et quelles seront ses priorités ? Avec qui devra-t-il composer ? Analyse.

Published

2 ans agoon

avril 14, 2024By

RedactionH

Tout porte à croire que l’informateur Augustin Kabuya n’aura pas besoin de voir son mandat prorogé pour boucler le travail qui lui a été confié par le chef de l’Etat, d’autant plus qu’il l’avait déjà commencé en coulisses. Comme l’a dit Vital Kamerhe avec qui ils se sont rencontrés dans le cadre de ces consultations, la majorité est bel et bien effective et il suffit simplement de la comptabiliser et la consigner sur papier.

En examinant bien le contexte, le rapport du secrétaire général de l’UDPS devait normalement atterrir sur la table du chef de l’Etat dans les dix premiers jours de mars – sa nomination étant intervenue le 7 février.

A qui la Primature ?

En tout état de cause, la gestion des ambitions ne sera pas aisée avec 44 regroupements politiques dont deux grandes forces parmi eux, à savoir l’UDPS et sa mosaïque (140 sièges), et le Pacte Républicain pour un Congo Retrouvé (PCR) de Kamerhe et consorts qui compte environ 115 députés nationaux – sans oublier la plateforme de Jean-Michel Sama Lukonde et celle de Bahati Lukwebo. L’UDPS arrive en tête selon les résultats provisoires des législatives nationales du 20 décembre 2023 et ce décompte lui donne automatiquement droit au poste de Premier ministre, mais il faut quelqu’un d’une autre province que le Kasaï. L’informateur, dans sa peau de secrétaire général du parti présidentiel, a toutefois annoncé le 10 mars que le poste de Premier ministre reviendra à l’UDPS.

On se doit ainsi de désigner une personne compétente et en tenant compte de sa province d’origine, conformément au principe de la représentativité nationale consacré dans la Constitution. Les deux précédents chefs du gouvernement, Ilunga Ilunkamba et Sama Lukonde, ayant été originaire du Grand Katanga, les autres provinces veulent aussi voir leurs fils accéder à cette fonction prestigieuse. Sans attendre, des chefs coutumiers du Kasaï central demandent que la Primature et quatre ministères leurs soient accordés. Sur ce point, Kabuya a été aussi clair: la primature reviendra à l’UDPS mais pas à un originaire du Kasaï.

Un partage difficile en vue

Mais, il n’y a pas que la Primature que la classe politique brigue. Parce que les partis ayant remporté les plus grands scores aimeront se taper la part du lion, la tâche de répartition des ministères s’avère délicate et requiert du tact. Le nœud du problème se pose surtout autour des quotas. Or, pour avoir soutenu la candidature de Félix Tshisekedi, tout le monde estime avoir voix au chapitre. Comment donc faire pour que tous les partis, les regroupements et les personnalités politiques de l’Union sacrée trouvent chacun son compte ? Telle est la pertinente interrogation. Seulement, s’il faille considérer l’exigence de la formation d’un gouvernement resserré, la frustration ne manquera pas, particulièrement du côté des poids plumes.

Dans ce lot, il ne faudra pas négliger non plus ceux de l’USN qui ont atteint le seuil de représentativité lors des dernières élections, mais qui n’alignent pas d’élus dans les assemblées délibérantes. Faisant partie de cette catégorie, l’Alliance des partis politiques extraparlementaires de l’Union sacré de la nation réclame d’être associée à la gouvernance. Peut-être que certains ne pourront trouver leurs comptes que lorsque la question de la répartition des postes dans les entreprises publiques, à la Banque centrale du Congo (BCC)… fera l’objet de négociations.

lDans tous les cas, dès sa formation, le prochain gouvernement aura véritablement du pain sur la planche. Il devrait s’occuper le plus rapidement et prioritairement de la guerre que le Rwanda impose à la RD Congo dans sa partie Est et aussi de la situation socioéconomique alarmante de la population.

Hubert MWIPATAYI

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha