Economie

Un record de réalisations

Published

1 an agoon

By

La redaction

L’Inspection générale des finances (IGF) n’a jamais été autant active dans l’histoire de la République démocratique du Congo depuis son remodelage il y a 37 ans. L’équipe dirigée depuis 4 ans par l’inspecteur général-chef de service, Jules Alingete Key, bat le record des réalisations. Sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, la lutte contre la prédation financière menée par ce service de contrôle donne et continue à donner des résultats palpables. Bilan !

Nommé chef de service en juillet 2020 avec son adjoint, Victor Batubenga, Jules Alingete dirige l’IGF de façon inédite. Ce service qui existait depuis l’ère coloniale et qui avait été remodelé en 1987, n’avait jamais eu une bonne réputation comme c’est le cas aujourd’hui. La recette « Alingete », combinant la dimension pédagogique et dissuasive pour empêcher les détournements des biens de l’Etat, à côté de la patrouille financière, a produit des résultats sans précédent.

Lors de son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait été scandalisé par l’ampleur de la corruption qui gangrenait les institutions du pays. Soucieux de relever les défis de la bonne gouvernance et du développement de la RDC, le chef de l’Etat a fait de la lutte contre ce fléau une des priorités de son mandat. Pour ce faire, il a instruit l’Inspection Générale des Finances de s’attaquer à la corruption, un mal qui ronge la gestion des finances publiques depuis des années.

Stratégies face aux défis

Pour relever ce défi, Jules Alingete Key et l’ensemble de son équipe ont mis en place des stratégies efficaces et efficientes de manière précise. La volonté manifeste du Président de la République de lutter contre la corruption et les antivaleurs ainsi que son implication personnelle dans le renforcement des capacités institutionnelles de contrôle, ont permis à l’Inspection Générale des Finances d’asseoir une gestion saine et transparente des ressources publiques financières, matérielles et humaines.

Salaire et conditions des inspecteurs

Pour faire de l’IGF cette redoutable machine de contrôle, Jules Alingete a eu besoin de compétences supplémentaires dans son service, lequel ne comptait qu’une cinquantaine d’inspecteurs dont la majorité s’approchait de l’âge de la retraite. En 2019, l’IGF ne comptait que 60 inspecteurs. En 2020, 85 autres ont été recrutés. Actuellement, l’effectif gravite autour de 200 inspecteurs ayant des profils diversifiés, parmi lesquels on trouve aussi des informaticiens et des juristes. « La demande en termes de mission de contrôle est importante. Il est très important de recruter davantage pour atteindre les objectifs organiques », avait expliqué Jules Alingete, en 2021. Ce nombre important d’inspecteurs a conduit le patron de l’IGF à faire passer les enquêtes de moins d’une dizaine à plus de 30 à fin 2020, puis plus de 60 l’année suivante. A ce jour, la patrouille financière s’étend même dans la gestion des provinces notamment à Kinshasa, au Haut-Katanga et dans le Lualaba. Après le recrutement des inspecteurs, le patron de l’IGF a sensiblement amélioré les salaires de ses inspecteurs. Leurs conditions socioprofessionnelles ont l’avantage de pouvoir les mettre à l’abri de la corruption quand il leur faut contrôler des mandataires ou d’autres détourneurs des deniers publics. Les services administratifs et techniques de l’IGF ont été restructurés ; son cadre juridique de contrôle renforcé ; et un processus de digitalisation des méthodes de travail et d’archivage numérique a été installé.

Un bâtiment IGF sorti de terre

Après avoir construit un amphithéâtre baptisé du nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Jules Alingete a poursuivi son œuvre de bâtisseur et de rénovateur de cette institution de contrôle. Un imposant bâtiment a été érigé et va incessamment abriter les différents services de l’Inspection Générale des Finances. Sorti de terre grâce à son leadership et à son management, en tant qu’initiateur, il a guidé le 28 juin 2024, la visite des inspecteurs généraux dans ce nouveau bâtiment, du rez-de-chaussée au dernier niveau. Le gendarme financier congolais et les inspecteurs généraux ont exploré les différents locaux, question de s’assurer de la qualité des travaux de construction du nouvel immeuble. Cette politique est la matérialisation par Jules Alingete des instructions du Chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi, de qui relève l’Inspection Générale des Finances notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances.

Au terme de la visite de cet édifice vitré construit sur fonds propres de l’IGF, les inspecteurs généraux n’ont pas caché leur admiration. « Monsieur l’Inspecteur général-chef de service, poursuivez sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation, il faut qu’il aille de transformation en transformation et c’est en mettant l’homme qu’il faut à la place qu’il faut comme vous, que le Congo peut espérer arriver à cette transformation », a réagi au nom du groupe un des inspecteurs généraux, saluant cette œuvre magistrale réalisée sous le leadership de Jules Alingete Key.

Le patron de l’IGF n’a pas voulu s’approprier le succès engrangé. Pour le numéro Un de ce service rattaché à la Présidence de la République, la réalisation de cet ouvrage est le fruit du travail d’équipe c’est-à-dire celui des inspecteurs généraux dans leur ensemble. « Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n’avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n’allait pas mettre des moyens à la disposition de l’IGF, donc c’est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement des inspecteurs généraux. J’en profite pour vous dire sincèrement un grand merci », réagit humblement Jules Alingete Key.

Principales actions menées

Après avoir renforcé les effectifs des inspecteurs, Jules Alingete et son équipe se sont attaqués aux plus grands maux qui empêchaient l’Etat congolais de gagner des recettes pour mieux mener sa politique. Pour y parvenir, l’IGF utilise aussi une dimension pédagogique et dissuasive pour prévenir les détournements des biens de l’Etat. Dans cet ordre d’idées, elle organise des cadres de concertations avec la société civile ; des séances de sensibilisation avec les étudiants en RDC ; des séances de sensibilisation avec des artistes musiciens et comédiens ainsi que des conférences-débat notamment avec les étudiants et la diaspora congolaise, le cas de ce qui était organisé en Belgique ; la publication des rapports et l’ouverture des dossiers judiciaires contre des présumés détourneurs.

– Lutte contre les exonérations illégales

Dès l’entame de l’action de Jules Alingete, l’IGF s’était lancée sur la lutte contre les exonérations fiscales illégales et les compensations. Sur ce point, Jules Alingete avait dénoncé ces pratiques qui sont, selon lui, « un moyen savamment utilisé pour détourner les deniers publics ». Il avait révélé le recensement de plus de 1 300 exonérations qui occasionnaient un manque à gagner de plus de cinq milliards de dollars au Trésor public.

« Nous sommes fiers aujourd’hui, quand le Premier ministre a déposé le projet de loi de finances 2021 au parlement, elle faisait l’objet de 13 mesures d’accompagnement. La première est la suppression des compensations qui est un combat que l’IGF avait commencé. La deuxième concerne les exonérations. Cette question doit être portée à la connaissance des Congolais dans la mesure où ces exonérations entravent la mobilisation accrue des recettes », avait déclaré Jules Alingete, en novembre 2020.

– Encadrement des services de mobilisation des recettes publiques :

Depuis l’arrivée de Jules Alingete à la tête de l’IGF, les inspecteurs généraux ont encadré la mobilisation des recettes dans les différentes régies financières du pays. Il s’agit entre autres de la DGI, la DGDA et la DGRAD. Mais l’IGF n’a pas seulement encadré les services de mobilisation des recettes mais aussi les établissements publics.

D’ailleurs, Jules Alingete a annoncé, en juin dernier, la fin des missions d’encadrement au sein des établissements publics. « Nous venons d’annoncer la fin dans les tout prochains jours des missions d’encadrement dans les établissements publics. Nous allons essayer d’examiner les petits problèmes qui se posent encore pour qu’ensemble nous puissions trouver des solutions. Une façon pour nous de dire en définitive que dans un proche avenir, les missions d’encadrement de l’IGF se retireront de la plupart de ces entités » a déclaré Jules Alingete dans des propos rapportés par la cellule de communication de l’IGF.Le patron de ce service a précisé qu’une présence des inspecteurs de l’IGF sera maintenue dans cinq établissements.

« Toutefois, nous maintiendrons les missions d’enracinement dans cinq établissements publics et trois entreprises du Portefeuille. Ces missions porteront essentiellement sur les dépenses à haut risque, telles que les avantages des mandataires ; les dépenses d’investissement ; les dépenses en rapport avec les marchés publics ainsi que le paiement des fournisseurs », a ajouté Jules Alingete. Patrick Ngulu, secrétaire exécutif de l’Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille (ANEP) a salué cette annonce de l’IGF et a exprimé la satisfaction de son organisation. Selon lui, les missions de l’IGF ont permis la mise en place des « règles prudentielles » de gestion.

« Et maintenant que l’IGF a décidé de laisser les mandataires appliquer par eux-mêmes les règles de gestion, le contrôle s’effectuera plutôt a posteriori pour pouvoir s’assurer du niveau d’assimilation des normes », a relevé Patrick Ngulu.

Ces missions ont entraîné une amélioration de l’effort des services et l’exigence du paiement par voie bancaire des acquisitions immobilières.

– Surveillance

permanente du compte général du Trésor

La surveillance permanente du compte général du Trésor

a permis d’intercepter des dossiers de paiement sans pièces justificatives probantes ; des enquêtes et suivi de l’exécution de certaines dépenses ; le financement de la campagne agricole ; le contrôle des fonds COVID ; le contrôle des fonds destinés à l’indemnisation des sinistrés.

Cette même surveillance a aussi occasionné la suppression des cartes de crédit liées au compte général du Trésor dont se servaient certains hommes politiques occupant des fonctions publiques au pays. L’IGF s’est illustrée aussi dans le contrôle du rapatriement des recettes d’exportation par des entreprises œuvrant en République démocratique du Congo. En quatre ans d’exercice de son mandat, l’équipe Alingete a également audité la Banque Centrale du Congo (BCC). Cet audit a aidé à découvrir que des recettes en devise étaient consommées avant même qu’elles n’entrent dans les comptes de la BCC.

– Surveillance

des entreprises et établissements publics

Dans le cadre de la surveillance des entreprises et établissements publics, l’IGF a procédé au blocage du paiement des avantages illicites perçus par des mandataires. C’est le cas des présidents du conseil d’administration d’une douzaine d’entreprises publiques dont l’OCC et la RVA. L’IGF a aussi veillé à la surveillance des engagements de ces entreprises vis-à-vis des tiers ; la légalité et la contrepartie dans les marchés publics ; la vérification du civisme fiscal des bénéficiaires des marchés sur les fonds publics ainsi que la rationalisation des dépenses de fonctionnement.

– Contrôle de la gestion des secteurs extractifs

L’IGF a travaillé d’arrache-pied pour le contrôle du secteur forestier, notamment sur l’attribution des concessions forestières. Le contrôle du secteur minier, via la GÉCAMINES et d’autres sociétés d’Etat (COMINIÈRE) est l’un des points marquants de la gestion de l’IGF sous Jules Alingete. Les inspecteurs ont planché sur des dysfonctionnements dans la détermination des revenus dus à la Gécamines (royalties) ; l’inefficacité dans la gestion des redevances reçues ; le détournement des pas de porte et des avances fiscales.

Résultats obtenus à travers les recettes

Fin décembre 2023, à titre d’exemple, grâce à Jules Alingete et ses fins limiers de l’IGF, les dépenses générales se sont limitées à 26.342,1 milliards de francs congolais contre des projections de plus de 40 mille milliards. Et cela, en dépit du financement des opérations électorales. Côté recettes, les douanes et accises ont fait encaisser plus de 4.688,4 milliards de CDF soit un taux de réalisation de 94,7% par rapport aux prévisions budgétaires de 4.949,5 milliards de CDF. Les recettes des impôts culminent à 11.236,4 milliards de CDF soit un taux de réalisation de 83,9% par rapport aux prévisions budgétaires de 13.389,6 milliards de CDF alors que les recettes non fiscales sont évaluées à 2.915,5 milliards de FC, soit un taux de réalisation de 82,5% par rapport aux prévisions budgétaires de 3.532,0 milliards de CDF. Et les recettes des pétroliers producteurs : 460,8 milliards de CDF, soit un taux de réalisation de 74,9% par rapport à leur niveau initial de 615,4 milliards de CDF. Sans la peur du gendarme financier instaurée par l’IGF, les assignations sus évoquées n’auraient pas atteint une telle performance. Ces accroissements des recettes sont constatés chaque année et cela depuis 2020.

Lutte contre la corruption

Le 14 février 2024, au cours d’une émission sur Top Congo FM, le patron de l’IGF a passé au peigne fin les prouesses économiques réalisées par la République démocratique du Congo au cours des quatre dernières années. Se refusant de prêcher pour sa propre chapelle, Jules Alingete a jeté un regard transversal des retombées positives de l’action de son institution de contrôle sur l’ensemble des chiffres réalisés par le pays. « Je ne voudrais pas faire mon bilan mais je voudrais faire le bilan de la lutte contre la corruption en RDC », avait-il lancé dès l’entame de son explication.

L’ONG Transparency international a rangé, le 30 janvier dernier, la RDC à la 162ème position sur 184 pays dans son rapport de l’indice de perception de la corruption en 2023. Au regard de ce dernier rapport de cette organisation non gouvernementale internationale, la République démocratique du Congo a évolué de dix places par rapport aux classements antérieurs, laissant 24 pays derrière elle. « Nous estimons que le bilan est très satisfaisant. », avait déclaré Jules Alingete. Pour lui, il y a 4 ans en 2019, la République démocratique du Congo était placée 172ème sur les 186. « Donc, en 4 ans, notre pays a gagné 10 places dans l’indice de perception de la corruption sur le plan mondial. Nous estimons que c’est une reconnaissance des efforts que la RDC a accomplis en matière de lutte contre la corruption et des antivaleurs dans la gestion publique. », a-t-il avoué. Le patron de l’IGF a également évoqué d’autres indicateurs de l’évolution satisfaisante de l’économie congolaise. Selon lui, pendant les 4 ans, la RDC a connu une amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques en termes de budget, de croissance économique et des réserves de change. « Ces augmentations coïncident avec le travail de la lutte contre la corruption au pays », a-t-il fait observer.

Dans les quatre ans, note Jules Alingete, la République démocratique du Congo a réussi avec un élément important « l’éveil de conscience collective » de Congolais. « Ce fléau qui, hier, était acceptable et tolérable au sein de la société, ne l’est plus aujourd’hui. Nous sommes parvenus à amener tout le monde à prendre conscience de l’exigence du changement des mentalités », s’est-il réjoui, évoquant des dénonciations populaires des actes de corruption de la part des dirigeants. Un élément « non discutable », selon lui.

Ce gendarme financier a par ailleurs salué le travail effectué par les régies financières qui ont fait bondir le budget national tout en les invitant à en faire davantage pour ramener le budget national à 15 milliards de dollars en ressources propres. « On est satisfait. Depuis que nous avons commencé l’encadrement, nous voyons que le budget de l’Etat est en train de s’accroitre. Il faut applaudir le travail exécuté par les régies financières [DGI, DGDA, DGRAD]. Elles ont augmenté les recettes de 3 milliards à 10 milliards de dollars en 3 ans. C’est un exploit mais nous devons aller un peu plus en profondeur pour que la mobilisation interne des ressources puisse aller à 15 milliards de dollars. », a-t-il souhaité.

Rééquilibrage du contrat chinois

Après l’audit du contrat signé en avril 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement d’entreprises chinoises, Jules Alingete s’est battu pour rétablir l’équité entre les intérêts congolais et chinois.

L’IGF avait estimé, le 15 avril 2023, que la répartition des gains issus de la SICOMINES était inégale et qu’il y avait nécessité de discuter avec la partie chinoise pour l’indispensable rééquilibrage. Et l’IGF a gagné le pari de son audit car le contrat a été révisé. Un avenant a été signé le 19 janvier 2024 et le pays de Lumumba gagne plusieurs milliards de dollars supplémentaires, faisant passer l’enveloppe réservée aux infrastructures de 3 à 7 milliards de dollars. En présidant la cérémonie de signature du contrat minier renégocié, rendu possible après une révisitation obtenue par l’IGF, Félix Tshisekedi transforme désormais plusieurs villes du pays en grand chantier.

Le cinquième avenant de cette convention de collaboration permet à la République démocratique du Congo de construire 6 000 kilomètres de routes dans 15 ans. Le projet va s’étendre à travers le pays, en raison de 400 kilomètres par an. Il concernera la ville de Kinshasa, les provinces du Grand Équateur, le Kasaï Oriental, le Haut-Lomami et le Lualaba. Dans la capitale, le projet de construction des rocades a déjà été lancé. Ce projet prévoit de construire une route de Mbudi à Mitendi – Kimwenza à N’Djili Brasserie et de l’avenue Ndjoko à l’aéroport de N’djili. Puis une autre rocade partira de Gombe – Long du Fleuve jusqu’à l’aéroport de N’djili. En provinces, le projet touche l’axe Mbuji-Mayi – Muene Ditu – Kaniama – Kalemie – Luena – Nguba. Le quatrième axe concerne Mbuji-Mayi – Kabinda – Kindu – Bukavu – Goma. La cinquième route retenue est celle d’Akula dans le Grand Équateur.

Cette renégociation du contrat a satisfait Jules Alingete qui parle d’un « bond extraordinaire », au départ« inimaginable ».

Parmi les nouveautés de ce mémorandum, Jules Alingete Key a relevé notamment la construction des routes nationales à raison de 324 millions de dollars par an et 624 millions pour l’année 2024 ; 1,2% de royalties sur le chiffre annuel de Sicomines pour la partie congolaise ; la co-gestion de la centrale hydroélectrique de Busanga avec 40% des parts pour la RDC et tant d’autres.

En juillet 2024, Jules Alingete Key a totalisé 4 ans de loyaux services à la tête de l’IGF. L’homme bat le record des réalisations au sein de l’IGF qui, pourtant, existe depuis 37 ans dans sa forme actuelle. Jamais, auparavant, les médias n’avaient fait écho de ce service qui tire ses sources dans les années de la Conférence de Berlin en 1885, avec un décret royal du 6 octobre 1885 faisant état de fonctions de contrôleur de la comptabilité.

Des défis qui restent…

Parmi des défis à relever, il y a la capitalisation de l’appui politique ; la lutte contre le sentiment d’impunité ; les avancées dans la récupération des sommes détournées ; le renforcement des capacités en cours avec les institutions ayant une longue expérience dans ce domaine.

L’autre défi est celui de maintenir la campagne de sensibilisation sur les méfaits de la corruption. Par rapport à l’action des autres structures notamment de la justice, il faudrait intensifier des enquêtes d’enrichissements illicites ; renforcer des enquêtes sur les différents cas de blanchiment des capitaux ; mettre en place un parquet spécialisé dans la poursuite des crimes financiers et l’amélioration de la qualité de la dépense.

Heshima

You may like

-

Face aux défis sécuritaires persistants : l’armée congolaise en pleine mutation

-

Du Budget au Perchoir : le parcours insoupçonné de Boji Sangara

-

RDC : la DGI multiplie les matinées fiscales pour vulgariser la facture normalisée

-

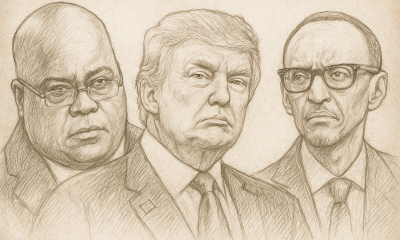

Tshisekedi-Kagame à Washington : faut-il croire à un nouveau rapprochement entre les deux dirigeants ?

-

RDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha

-

RDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

Economie

Chute du roi dollar en RDC : entre réjouissance et inquiétude des Congolais

Published

1 mois agoon

octobre 20, 2025By

La redaction

Depuis environ un mois, le franc congolais s’est fortement apprécié : les taux officiels de la Banque centrale du Congo (BCC) sont tombés sous la barre des 2 200 CDF pour 1 dollar, alors qu’ils avoisinaient 2 885 CDF fin août – une appréciation de l’ordre de 10 à 15 %. Sur le marché parallèle, le dollar est parfois descendu encore plus bas : il s’est échangé jusqu’à 1 750 CDF dans certains quartiers, reflétant une chute rapide d’une monnaie qui sert pourtant de valeur refuge à l’épargne des citoyens. Cette dégringolade suscite beaucoup plus d’inquiétude que de réjouissance.

En République démocratique du Congo (RDC), le franc congolais connaît une appréciation depuis plus de trois semaines. Il a augmenté de 10 à 15 % depuis le 19 septembre 2025. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale, André Wameso, a assuré le 6 octobre à la presse qu’il s’agit du résultat exclusif de la conduite de la politique monétaire par la banque. Cependant, cette appréciation de la monnaie nationale crée une érosion financière dans les ménages dont les économies sont pour la plupart en devises.

Pourquoi le franc s’est-il apprécié ?

La Banque centrale a mené deux actions majeures pour parvenir à l’appréciation du franc sur le marché de change. « La banque a joué sur deux leviers pour déterminer le nouveau taux de change. Il y a eu surchauffe sur les marchés, il n’y avait pas suffisamment de devises. Première décision : la Banque centrale injecte 50 millions de dollars sur le marché pour empêcher qu’il y ait trop de francs congolais. La Banque centrale est venue pallier ce manque de devises. Mais quelle était la vraie mesure ? La Banque centrale a demandé aux banques commerciales de reconstituer leur réserve obligatoire en francs congolais […] Nous avons ensuite choisi le moment où les entreprises sont obligées de payer une partie de leurs impôts dans la monnaie locale. Ces deux effets combinés ont fait en sorte que les francs congolais sont devenus rares et ce qui est rare est cher. C’est ce qui explique l’appréciation du franc congolais », a expliqué André Wameso.

Si la majorité des Congolais réclamaient la baisse du taux de change, sa dégringolade brutale n’a pas réjoui les ménages. Cette chute n’a pas conduit à une baisse proportionnelle des prix des biens et services sur le marché. « J’ai énormément perdu mon pouvoir d’achat. Une boîte de lait de 2 500 grammes qui coûtait 20 dollars (56 000 francs, avant la baisse du taux) est vendue le mardi 14 octobre 2025 à 54 000 francs. Je suis payé en dollars, je dois désormais débourser 30 dollars au taux de 1 800 francs pour acheter ce lait, soit 50 % de perte du pouvoir d’achat », a expliqué Henry Bolia, un père de famille résidant au quartier Mbudi, dans la commune de Mont-Ngafula, à l’ouest de Kinshasa.

Une jeune entrepreneure avoue avoir licencié certains de ses travailleurs à cause du coût supplémentaire suscité par cette chute du taux de change. Elle pointe notamment le coût additionnel du transport pour ses agents, les prix des courses n’ayant pas bougé. « Je changeais 25 dollars [au taux de 2 800 francs] pour payer le transport de sept agents à raison de 10 000 francs par personne. Aujourd’hui, je dois débourser près de 40 dollars pour la même dépense. Il en est de même pour l’achat de carburant pour alimenter le groupe électrogène », a-t-elle affirmé.

Théoriquement, si le franc s’apprécie, le coût des biens importés tels que le carburant, certains aliments transformés, des appareils électroménagers et des médicaments importés devrait diminuer, ce qui allège les factures des ménages. Mais dans le contexte actuel, les prix baissent sans suivre le même rythme que le taux de change.

Une appréciation de « courte joie » ?

Malgré la perte de leur pouvoir d’achat, certains Congolais continuent de soutenir cette appréciation du franc avec l’espoir d’une baisse des prix des biens et services. Mais une autre catégorie estime que cette baisse du taux de change est une courte joie, craignant une remontée fulgurante du dollar dans les jours à venir. « Un beau jour viendra où le taux va encore monter. Les produits vivriers ne changent pas de prix. Les vêtements ne changent pas de prix. Rien ne change de prix. Et un jour viendra où le dollar va reprendre son chemin », déclare un habitant de Kinshasa interrogé par la Deutsche Welle.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale assume sa politique et rassure : « Ce n’est pas un phénomène passager […] Nous disposons de plus de 7 milliards de réserves de change. La Banque centrale du Congo peut donc injecter des liquidités en devises grâce à ces réserves. » Cette politique suscite toujours un certain scepticisme, y compris dans les rangs de l’opposition et de la société civile.

Des mesures populistes ?

Malgré la technicité du nouveau gouverneur de la Banque centrale, une partie de l’opinion politique pense que ces mesures sont populistes et risquent de causer des dégâts économiques dans les ménages. « Il est évident que cette appréciation du franc est artificielle, politique et populiste », dénonce Prince Epenge, porte-parole de LAMUKA. Économiste et juriste, mais aussi membre de la société civile, Jonas Tshiombela s’inquiète des conséquences de ce phénomène dans un contexte social déjà tendu : « Nous sommes dans une situation depuis un peu plus de 20 ans, voire 30 ans. Nous n’avons jamais connu une appréciation de notre monnaie de cette manière. Tout le monde se plaint, on injecte des millions de dollars pour rechercher l’équilibre. Mais là, on a créé un autre problème qui risque de déboucher sur une explosion sociale. »

Selon lui, cette situation peut conduire à une révolte populaire si elle n’est pas bien gérée. « On est en train de jouer avec le feu. Attention avec la colère des pauvres, elle risque de déboucher sur des situations incontrôlables que l’État ne saura pas mesurer. C’est ce que je crains, parce que la colère est partout », a-t-il ajouté.

Attention à une forte appréciation du franc

Loin de rassurer, la forte appréciation du franc congolais sur le marché face au dollar américain inquiète et déstabilise les calculs dans plusieurs ménages. Le gouvernement, de son côté, assure vouloir corriger cette situation avec la Banque centrale du Congo. L’État doit reprendre son pouvoir réel en stabilisant le marché de change afin d’éviter des effets économiques néfastes à moyen et long termes.

Économiste, le député Flory Mapamboli tire la sonnette d’alarme sur le risque d’une forte appréciation du franc congolais face au dollar. « Si cette appréciation continue, les recettes courantes baisseront. Les comptabilités des entreprises sont tenues en dollars, les salaires du secteur privé sont payés en dollars, alors que les dépenses publiques en francs congolais resteront constantes », a-t-il alerté.

Pour cet élu de Kasongo-Lunda, cette situation pourrait même entraîner une contraction de la demande globale et perturber les équilibres macroéconomiques, car plus de 85 % des transactions et 90 % des dépôts bancaires se font en dollars. Tout en félicitant la Banque centrale pour les efforts consentis, Flory Mapamboli pense que la priorité doit être la stabilité, pas l’appréciation excessive du franc congolais. Il recommande à la Banque centrale et au gouvernement de stabiliser la monnaie et d’éviter les fluctuations excessives dans les deux sens ; d’accélérer les réformes de la monétique pour créer un switch national en monnaie locale et enfin de promouvoir les paiements numériques en francs congolais.

Heshima

Economie

Subventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix

Published

3 mois agoon

août 22, 2025By

La redaction

La République démocratique du Congo (RDC) maintient depuis plusieurs années une politique de subvention massive des prix du carburant afin de préserver la stabilité à la pompe et le pouvoir d’achat des ménages. Mais cette stratégie, saluée pour son impact social immédiat, exerce une pression considérable sur les finances publiques, alerte la Banque mondiale dans son dernier rapport. En pratique, ce mécanisme creuse l’endettement de l’État, qui cumule des arriérés de plusieurs centaines de millions de dollars envers les importateurs. Une situation qui inquiète les institutions financières internationales, à commencer par celles de Bretton Woods.

Dans son rapport sur la situation économique en RDC, rendu public fin juillet, la Banque mondiale a alerté sur les risques de détérioration de l’économie congolaise, notamment en raison du conflit qui perdure dans l’est du pays. Parmi les menaces identifiées figure la subvention des manques à gagner accordée aux pétroliers.

En compensant ces pertes, Kinshasa vise à maintenir un prix bas à la pompe pour les consommateurs. L’État intervient ainsi pour éviter une flambée des tarifs, dans un contexte où le taux de change pénalise les importateurs et où les coûts logistiques et macroéconomiques restent élevés. Sans ces aides, le litre d’essence avoisinerait 5 300 à 5 400 francs congolais. Mais l’impact sur l’économie et les finances publiques est jugé préoccupant par l’institution financière internationale. Un mois plus tôt, le FMI avait déjà mis en garde le gouvernement contre les risques liés à cette politique de subvention.

Une dépense de 300 millions USD en 2024

Selon la Banque mondiale, les subventions directes au carburant ont coûté environ 300 millions de dollars à l’État congolais en 2024. D’après les chiffres transmis par le gouvernement au FMI, 288 millions de dollars ont été remboursés cette année-là au titre d’arriérés partiels datant de 2023.

En 2025, près de 270 millions supplémentaires ont été versés pour solder le solde de la dette de 2023 ainsi que les créances des deux premiers trimestres de 2024. Ces deux plus gros remboursements ont été effectués grâce à des prêts bancaires syndiqués : 145 millions de dollars débloqués en février 2024 et 214 millions en novembre 2024. À cela s’ajoute un manque à gagner fiscal estimé à 86,8 millions de dollars par an, soit environ 0,1 % du PIB, selon les autorités citées par la Banque mondiale.

Les subventions perturbent les finances du pays

Si elles permettent de maintenir la stabilité des prix à la pompe, les subventions pétrolières pèsent lourd sur les finances publiques. En 2022, plus de 400 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement à ce titre, alors que seulement 80 millions étaient inscrits au budget. Le ministre des Finances de l’époque, Nicolas Kazadi, expliquait alors que l’enveloppe prévue ne suffisait pas à apurer la dette de l’État envers les opérateurs pétroliers.

Depuis plus de trois ans, le FMI exhorte Kinshasa à réformer ce système jugé trop coûteux. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, défendait ces subventions, arguant qu’elles visent à contenir les prix des biens et services. « 40 % du prix du carburant que vous consommez est payé par l’État. Lorsque le carburant prend l’ascenseur, tout prend l’ascenseur. En contenant son prix, nous agissons directement sur le quotidien des ménages », expliquait-il en 2022.

Parmi les pistes envisagées figure la mise en place d’un cadre permettant d’ajuster les prix des carburants en fonction de leurs coûts réels. Mais, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, ce mécanisme « n’est pas pleinement appliqué », ce qui maintient des tarifs artificiellement bas et creuse les dépenses publiques. D’où la nécessité, selon Mercedes Vera Martin, cheffe de mission du FMI pour la RDC en 2022, de réformer ce système de subventions afin d’en limiter le coût et de le remplacer par des aides ciblées en faveur des ménages les plus vulnérables. Elle préconisait alors de réorienter ces fonds vers les besoins prioritaires : santé, éducation et investissements dans des infrastructures essentielles.

Des coûts des subventions allégés en 2025

En août 2024, le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, estimait que l’État congolais supportait un manque à gagner mensuel d’environ 15 millions USD pour maintenir les prix des carburants. Ce déficit, qui avait atteint près de 40 millions USD par mois, a été sensiblement réduit. Concrètement, le gouvernement prend en charge entre 2 100 et 2 300 francs congolais par litre, afin que le prix payé par l’usager reste autour de 3 500 FC, alors que le coût réel se situe entre 5 300 et 5 400 FC.

Selon les chiffres publiés en mai 2025, les manques à gagner liés aux subventions se sont établis à 31,5 millions USD pour l’ensemble de l’année 2024, soit une baisse de 89 % par rapport aux 288 millions USD enregistrés en 2023. Pour le premier semestre 2024, la dépense s’élevait à environ 16 millions USD, un montant similaire ayant été constaté au second semestre.

« Le FMI salue les efforts du gouvernement congolais dans la réduction des pertes et manques à gagner (PMAG) du secteur pétrolier : –89 % entre 2023 et 2024 », a indiqué le compte X du ministère de l’Économie nationale. « Nous avons observé une diminution significative de ces pertes, avec un impact très positif sur les finances publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts », déclarait en mai dernier Calixte Ahokpossi, chef de mission du FMI pour la RDC.

Lutte pour la fin des subventions structurelles

Ces avancées s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à assainir et rationaliser les subventions pétrolières, afin d’assurer une gestion plus efficace et transparente des finances publiques. En 2022, un audit de la Structure des prix des produits pétroliers (SPPP) avait été confié au cabinet Mazars. Avant même la publication de ses conclusions en 2023, le gouvernement avait engagé, dès avril 2022, des mesures proactives pour contenir les dépenses publiques, notamment en excluant le secteur de l’aviation internationale de la liste des bénéficiaires.

En octobre 2023, cette rationalisation a été étendue au secteur minier, qui représentait près de 20 % des manques à gagner. À long terme, l’exécutif entend réduire progressivement l’écart entre les prix de marché et les prix de vente au détail, dans l’objectif de mettre fin aux subventions structurelles sur les produits pétroliers.

Heshima

Economie

RDC : André Wameso, un stratège économique à la tête de la BCC

Published

4 mois agoon

juillet 28, 2025By

La redaction

Le 23 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a nommé André Wameso au poste de gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), succédant à Malangu Kabedi Mbuyi. Cette nomination marque un tournant important pour l’institution monétaire du pays, alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis économiques persistants. Qui est André Wameso, et pourquoi Tshisekedi l’a-t-il choisi pour cette position clé ? Heshima Magazine revient sur ce changement à la tête de la plus grande institution financière du pays.

Un parcours riche en expérience

André Wameso, la cinquantaine révolue, originaire de Songololo dans le Kongo-Central, est un économiste de formation. Il est diplômé en ingénierie commerciale avec une spécialisation en finance de l’Université Catholique de Louvain en Belgique, une institution réputée pour son excellence académique. Sa carrière professionnelle débute dans le secteur bancaire européen, où il occupe le poste de directeur de l’audit interne chez Dexia (aujourd’hui Belfius) en Belgique. À ce titre, il supervise les contrôles internes, la conformité et l’évaluation des risques à l’international, développant une expertise pointue en gestion financière. De retour en RDC, Wameso rejoint Rawbank, l’une des principales banques commerciales du pays, en tant que directeur du risque, consolidant ainsi son expérience dans le secteur bancaire congolais.

Au-delà de ses réalisations dans le privé, Wameso s’est distingué dans l’administration publique. Avant sa nomination à la BCC, il occupait depuis avril 2021 le poste de directeur de cabinet adjoint du président Tshisekedi, chargé des questions économiques et financières. Auparavant, il était l’un des cinq ambassadeurs itinérants du chef de l’État, chargé de missions diplomatiques et économiques à travers le monde. Élu député national lors des dernières élections législatives, il choisit de ne pas siéger à l’Assemblée nationale pour conserver ses responsabilités au sein du cabinet présidentiel, démontrant son engagement envers les priorités économiques de Tshisekedi.

Wameso a également joué un rôle dans la révision du contrat sino-congolais, un dossier stratégique suivi par l’Inspection générale des Finances, renforçant son image de technocrate rigoureux.

Un choix stratégique de Félix Tshisekedi

La nomination de Wameso à la tête de la BCC n’est pas un simple changement de personnel, mais un signal politique fort, comme l’a souligné un proche du sérail du pouvoir dans un post sur le réseau social X le 26 juillet 2025 : « Il ne s’agit pas d’un simple remplacement, mais d’un signal politique fort. » Cette décision s’inscrit dans un contexte où l’économie congolaise est confrontée à des enjeux complexes, mêlant défis internes et engagements internationaux. Wameso est perçu comme un collaborateur de confiance du président, doté d’une expertise technique et d’une expérience diplomatique précieuse.

Un élément central de son profil est son rôle clé dans la négociation de l’accord historique entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025. Cet accord, visant à promouvoir la paix et la coopération économique dans la région des Grands Lacs, riche en minéraux critiques comme le coltan, positionne la RDC comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Selon Reuters, cet accord « marque une percée dans les pourparlers et vise à attirer des milliards de dollars d’investissements occidentaux dans une région riche en cobalt ». Wameso, décrit comme un « négociateur central » par certaines sources, a démontré sa capacité à gérer des dossiers sensibles impliquant des enjeux géopolitiques et économiques.

Sa proximité avec le président Tshisekedi, combinée à son expérience dans la coordination des politiques économiques nationales, fait de lui un choix logique pour traduire les engagements internationaux en résultats concrets au niveau national. Cette nomination reflète également la volonté de Tshisekedi de placer des figures de confiance à la tête des institutions clés, comme le souligne Congoprofond.net, qui qualifie cette vague de nominations de « remaniement stratégique ».

Les défis de la BCC

La Banque Centrale du Congo fait face à des défis colossaux pour assurer la stabilité monétaire et financière de la RDC. Selon ses données, le taux d’inflation glissement annuel s’élevait à 7,882 % le 26 juillet 2025, une amélioration par rapport aux 11,3 % de fin 2024, mais toujours préoccupante. Cette baisse, rapportée par la Banque mondiale, résulte d’une meilleure gestion des réserves de change, portées à 2,5 mois d’importations en 2024 grâce aux investissements directs étrangers et aux financements extérieurs.

La stabilisation du taux de change reste une priorité. Le franc congolais (CDF) a subi une dépréciation de 8,7 % en 2024, selon la Banque mondiale, et le taux de change s’établissait à 1 USD = 2 874,8680 CDF le 25 juillet 2025, d’après la BCC. Cette volatilité affecte le pouvoir d’achat des Congolais et la confiance dans la monnaie nationale. La dollarisation de l’économie, où de nombreuses transactions sont effectuées en dollars américains, limite l’efficacité de la politique monétaire, comme le note Dac-presse.com : « Le franc congolais fait face à de multiples défis économiques, notamment l’inflation, le taux de change instable et la dollarisation de l’économie ».

Wameso devra également poursuivre les réformes institutionnelles initiées par sa prédécesseure, Malangu Kabedi Mbuyi, qui ont permis de réduire l’inflation de 23,8 % en 2023 à 6,2 % en 2024, selon Infos27.cd. Ces réformes incluent le renforcement de la gouvernance de la BCC et l’assainissement du système bancaire, des objectifs cruciaux pour répondre aux attentes du Fonds Monétaire International (FMI). Un rapport du FMI publié le 2 juillet 2025 souligne que « la BCC a maintenu une orientation restrictive de la politique monétaire, contribuant à ramener l’inflation à un chiffre pour la première fois en trois ans ».

Enfin, la coordination avec la politique budgétaire est essentielle, dans un contexte où le budget national dépend fortement du secteur minier (plus d’un tiers des recettes) et de l’aide extérieure, attendue à hauteur de 27 % en 2025, selon le Trésor français.

Wameso face aux attentes

Avec son bagage académique et son expérience professionnelle, André Wameso semble bien équipé pour relever ces défis. Son expertise en gestion des risques et en audit interne, acquise chez Dexia et Rawbank, sera précieuse pour renforcer la transparence et la crédibilité de la BCC. Sa participation à des dossiers stratégiques, comme la révision du contrat sino-congolais et l’accord RDC–USA–Rwanda, témoigne de sa capacité à naviguer dans des environnements complexes.

Sa proximité avec le pouvoir exécutif pourrait faciliter la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, un facteur clé pour maintenir la stabilité macroéconomique. Comme le note Zoom-eco.net, « la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires sera cruciale pour maintenir cette tendance positive » en matière de contrôle de l’inflation.

Cependant, des critiques émergent, notamment sur les réseaux sociaux, où certains Congolais, comme Wini Sadewa sur X, questionnent la valeur ajoutée de Wameso : « N’était-il pas déjà dans le système ? Quelle réelle plus-value a-t-il apportée, concrètement ? Juste un poste ? » D’autres, comme Patrick Santu, doutent de son expertise spécifique pour diriger une banque centrale. Ces réserves reflètent une méfiance envers les nominations perçues comme politiques, un sentiment répandu dans un pays marqué par des décennies de gouvernance contestée.

Malgré ces critiques, le parcours de Wameso et son implication dans des dossiers stratégiques suggèrent qu’il a les compétences nécessaires pour diriger la BCC dans cette période critique. Son succès dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des réformes audacieuses tout en répondant aux attentes élevées des Congolais et des partenaires internationaux.

Un cap pour la stabilité monétaire ?

La nomination d’André Wameso à la tête de la BCC est un choix stratégique de la part du président Tshisekedi, visant à placer un expert de confiance pour gérer les défis monétaires et économiques de la RDC. Avec son parcours riche et diversifié, Wameso est bien positionné pour stabiliser le franc congolais, contrôler l’inflation et renforcer le système bancaire. Toutefois, il devra faire face à des attentes élevées et à des critiques, tout en naviguant dans un environnement économique et politique complexe. Dans un pays où la souveraineté monétaire est aussi un levier de souveraineté politique, comme le souligne Daniel Kleber, Wameso a l’opportunité de marquer l’histoire de la BCC.

Heshima Magazine

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha