Nation

Crise sécuritaire en RDC : la CENCO peut-elle recréer l’unité autour de Tshisekedi ?

Published

7 mois agoon

By

La redaction

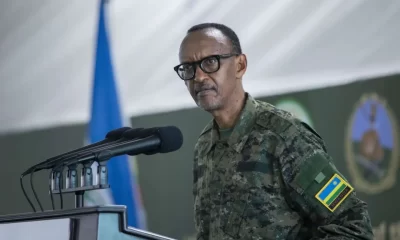

La prise de la ville de Goma par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) et l’armée rwandaise rend quasi inévitables des discussions politiques entre Kinshasa, Kigali et même avec les rebelles. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pourrait rencontrer le président Félix Tshisekedi, ce lundi 3 février 2025, pour échanger probablement autour de la grave crise sécuritaire qui frappe la République démocratique du Congo (RDC). Est-ce un début de discussion avec l’opposition politique ? Décryptage.

La CENCO pourrait être reçue, ce lundi 3 février, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Si la Présidence ne confirme pas la nouvelle, elle ne dément pas non plus l’existence d’une telle rencontre. Monseigneur Fulgence Muteba, évêque du diocèse de Lubumbashi et président de la CENCO, serait déjà à Kinshasa pour ce rendez-vous. Entre Félix Tshisekedi et les évêques catholiques, un seul sujet pourrait dominer la rencontre : la crise sécuritaire qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri. Après la prise de Goma par les rebelles du M23 avec l’armée rwandaise, des discussions politiques semblent devenues inévitables. Pour le secrétaire général de cette organisation, Mgr Donatien Nshole, la CENCO est prête à répondre à l’appel au dialogue, mais il est nécessaire de commencer par une rencontre avec le chef de l’État avant d’entamer les consultations avec le reste de la classe politique et sociale. « À la demande de Félix Tshisekedi de réunir tout le monde pour un dialogue, nous commencerons par le rencontrer afin de lui exposer la quintessence de notre démarche. Ensuite, nous rencontrerons les autres parties prenantes. C’est une réponse à son appel », a déclaré Mgr Nshole. À cette occasion, la CENCO pourrait exprimer son point de vue par rapport à la crise sécuritaire et évoquer d’éventuelles pistes de solution.

Dialoguer avec qui ?

Le gouvernement congolais avait tracé une ligne rouge à ne pas franchir : celle de dialoguer avec les rebelles du M23. Le président Félix Tshisekedi l’a même répété devant les diplomates, en janvier dernier, lors de la cérémonie d’échange des vœux. Devant sa famille politique de l’Union Sacrée de la Nation, il soutenait que même si les rebelles arrivaient devant sa résidence de la Cité de l’Union africaine, il ne négocierait pas avec eux. Mais face à une percée des rebelles dans le Nord-Kivu, notamment avec la prise de Goma et la menace qui pèse sur Bukavu, la donne pourrait bien changer. Les évêques risquent de se voir revêtus d’une mission plus large, celle de consulter toutes les parties : opposition politique, société civile, y compris les belligérants.

L’autre difficulté, c’est celle de voir le M23 accepter cette offre de dialogue. Alors qu’il réclamait des discussions directes avec Kinshasa, ce mouvement rebelle a, depuis un certain temps, changé de cap. Les rebelles affichent pour objectif de continuer leur offensive militaire dans l’Est de la RDC. Ce qui signifie que l’ouverture d’une négociation directe avec le gouvernement congolais, qui était jusqu’ici une exigence phare des rebelles et de leur protecteur rwandais, n’est apparemment plus considérée comme d’actualité. Corneille Nangaa affiche son désir de marcher sur Kinshasa.

Dialogue après un lourd bilan humain à Goma

Les consultations de la CENCO veulent s’ouvrir après que le pays a perdu des centaines de ses fils et filles, tombés essentiellement entre le 28 et le 30 janvier lors des affrontements entre l’armée rwandaise en appui au M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour le contrôle de Goma. Le bilan de ce carnage s’élève jusque-là à 773 morts et 2 880 blessés recensés dans des structures sanitaires, selon le porte-parole du gouvernement. Ces chiffres ont été rendus publics au cours d’un briefing presse co-animé avec le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Selon Patrick Muyaya, les corps sont entassés dans les tiroirs des morgues des hôpitaux.

Le ministre de la Communication et des Médias a martelé le fait que ces chiffres représentent le minimum de ce qui s’est passé. « On a enregistré des attaques contre des enfants, des nouveau-nés, la maternité. Les capacités de chirurgie sont réduites et ils reçoivent un nombre plus élevé de malades, sans oublier la coupure d’eau et d’électricité. À côté de cela, la fatigue et le stress dans lequel le personnel médical travaille. Et dans un élan de solidarité, il a été demandé à la population de donner de son sang. Cette campagne de collecte de sang a pour but d’aider ces militaires, des Wazalendo », a-t-il déclaré.

Le pays et sa tradition de dialogue

L’histoire des dialogues politiques en RDC face à la crise sécuritaire ou politique est marquée par une série d’initiatives et de négociations visant à résoudre des conflits internes et à rétablir la paix dans un contexte de violences armées récurrentes. La RDC, avec ses nombreuses régions affectées par des groupes armés, a été le théâtre de multiples dialogues au fil des décennies.

Le dialogue inter-congolais (2002-2003)

Ce dialogue est l’un des plus importants de l’histoire politique récente du pays. Il a été initié après la guerre du Congo (1998-2003) qui a opposé plusieurs factions, soutenues par des puissances étrangères, principalement le Rwanda, l’Ouganda et certaines multinationales. Le dialogue inter-congolais, facilité par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et d’autres partenaires internationaux, a abouti à un accord de partage du pouvoir avec la formule d’un président de la République et de quatre vice-présidents (1+4), qui a formé un gouvernement de transition dirigé par le président Joseph Kabila, de 2003 à 2006.

Les Accords de Lusaka (1999)

Bien que précédant le dialogue inter-congolais, ces accords ont été un autre moment clé de l’histoire de la RDC. En réponse à l’intensification des conflits internes, la RDC a signé les Accords de Lusaka avec plusieurs groupes rebelles, dont le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) dirigé par Azarias Ruberwa, le RCD/KML (Kisangani Mouvement de Libération) d’Antipas Mbusa Nyamwisi et des puissances étrangères impliquées dans le conflit. Ces accords ont cherché à instaurer un cessez-le-feu et ont ouvert la voie à des négociations pour résoudre la crise sécuritaire.

Accords de Nairobi 2013-2014

Face à l’expansion territoriale du groupe rebelle M23 dans l’Est du pays, un nouveau dialogue a été lancé, soutenu par la communauté internationale. Le gouvernement congolais et les rebelles ont négocié à Nairobi, ce qui a permis de mettre fin à la rébellion en 2013, bien que les tensions sécuritaires dans la région soient restées persistantes, marquées par la présence de divers groupes armés. Mais huit ans plus tard, le mouvement a resurgi avec les mêmes parrains.

Le dialogue politique national (2016)

La crise sécuritaire, couplée aux tensions politiques internes concernant la fin du mandat de l’ancien président Joseph Kabila, a conduit à un autre dialogue en 2016. Ce dernier, surnommé « dialogue de la Cité de l’Union africaine » et facilité par l’ancien Premier ministre togolais, Edem Kodjo, visait à résoudre la crise électorale et à trouver un consensus sur la gestion de la transition. Mais l’accord n’avait pas permis de fédérer toute l’opposition. Un autre round a été ouvert, en décembre 2016, sous la médiation de la CENCO. Un accord de transition a été trouvé, permettant de prolonger le mandat de Joseph Kabila jusqu’à l’élection de 2018. La crise sécuritaire, quant à elle, a continué de se renforcer avec les rebelles ADF au Nord-Kivu et en Ituri, mais aussi avec la CODECO. Toutefois, le dialogue a permis de stabiliser la situation politique à court terme.

Les initiatives récentes et le rôle de la MONUSCO

Avec l’intensification des violences dans l’Est de la RDC, des dialogues se poursuivent, mais sont de plus en plus complexes. L’ONU, à travers la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), intervient militairement et diplomatiquement pour essayer d’apaiser les tensions. Le gouvernement congolais et les groupes rebelles continuent de participer à des pourparlers de paix, bien que les résultats restent fragiles. Comme c’est le cas avec le processus de Nairobi, qui avait réuni plusieurs groupes armés, notamment le M23. Mais ce dernier avait quitté la table de discussion pour reprendre les armes jusqu’à ce jour.

Heshima

You may like

Nation

Coupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?

Published

6 jours agoon

septembre 10, 2025By

La redaction

Le Sénégal a dominé la République démocratique du Congo (2-3) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, mardi soir, à Kinshasa. Les Lions de la Téranga devancent désormais les Léopards, tenant leur qualification en main. Cette défaite fragilise grandement les chances de la RDC de retrouver la Coupe du monde, 51 ans après sa dernière apparition sous l’ère Kakoko.

Le mardi 9 septembre 2025, dans un stade des Martyrs vibrant et tout acquis à leur cause, les Léopards de la RDC ont vu leurs espoirs de Coupe du monde s’effriter. Mardi soir, les fauves congolais, malgré une avance de deux buts, se sont inclinés face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Cette défaite cruelle, dans un match clé des éliminatoires pour le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sonne comme un nouveau coup du sort pour une nation qui rêve de renouer avec la compétition, 51 ans après sa dernière participation.

La désillusion des supporters congolais a viré au chaos au stade des Martyrs, mardi soir, après la défaite des Léopards face au Sénégal (2-3) en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Frustrés par l’effondrement de leur équipe, qui menait pourtant de deux buts, certains fans ont déchaîné leur colère en vandalisant l’enceinte sportive. Sièges arrachés des gradins, bouteilles et projectiles lancés sur la pelouse : ces actes de sabotage ont même brièvement interrompu la rencontre après l’égalisation sénégalaise.

Le ministre des Sports, Didier Budimbu, a fermement condamné ces agissements, les qualifiant d’« inacceptables » et de « contraires à l’esprit sportif ». « Nous dénonçons avec la plus grande vigueur ces dégradations », a-t-il déclaré, tout en appelant les Congolais à rester unis derrière l’équipe nationale et son sélectionneur, Sébastien Desabre, dont il a salué les « progrès remarquables ».

La défaite des Léopards face au Sénégal (2-3), mardi soir, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, place la RDC dans une position précaire. Désormais, les Congolais n’ont plus leur destin en main et doivent espérer un faux pas des Lions de la Téranga lors de leurs deux prochains matchs. Une hypothèse fragile, alors que le Sénégal affrontera des adversaires jugés moins redoutables, le Sud-Soudan et le Togo.

Grâce à un succès arraché dans les ultimes minutes, le Sénégal consolide sa position de leader du groupe B et se rapproche d’une qualification quasi certaine pour le Mondial 2026. Cette victoire conforte son statut de favori et pave la voie vers une quatrième participation à la Coupe du monde, la troisième consécutive, sauf improbable retournement de situation.

RDC, une malédiction difficile à briser ?

Cinquante-et-un ans après sa seule apparition à la Coupe du monde en 1974, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, n’a pas su briser le plafond de verre qui la sépare de la grand-messe du football. L’édition allemande de 1974 reste un souvenir douloureux pour les Léopards, marquée par une campagne cauchemardesque : 14 buts encaissés en trois matchs, aucun marqué. Battue 2-0 par l’Écosse pour son entrée en lice, la RDC a ensuite subi une humiliante déroute 9-0 face à la Yougoslavie, avant de s’incliner 3-0 contre le Brésil.

Un épisode emblématique de cette débâcle reste gravé dans les mémoires : lors d’un coup franc brésilien, Mwepu Ilunga, surgissant du mur, dégagea le ballon sous les regards ébahis de Jairzinho, Rivelino et de l’arbitre. Sanctionné d’un carton jaune pour cette faute rocambolesque, Ilunga laissa le monde du football perplexe. « Je n’ai aucune idée de ce qui lui est passé par la tête. Il a peut-être cru que le ballon était en jeu, mais ça reste un mystère », confiait à la FIFA Kakoko Etepe, figure légendaire des Léopards de l’époque.

Selon Etepe, l’équipe de 1974 manquait de joueurs évoluant dans les grands championnats européens pour rivaliser à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les Léopards comptent dans leurs rangs des binationaux évoluant au plus haut niveau, dans des environnements compétitifs similaires à ceux des grandes nations du football. Pourtant, malgré ce vivier de talents, la RDC peine toujours à conjurer la malédiction qui la prive d’une nouvelle qualification, plus d’un demi-siècle plus tard.

Un brin d’espoir pour les barrages ?

L’Afrique comptera déjà neuf représentants assurés pour la Coupe du monde 2026. À cela s’ajoutent quatre équipes classées parmi les meilleures deuxièmes qui devront disputer des barrages continentaux (demi-finales et finale).

Mais la route reste semée d’embûches : le vainqueur de ces barrages africains ne sera pas directement qualifié. Il devra encore franchir l’étape des barrages intercontinentaux, face à d’autres nations repêchées à travers le monde.

Cette configuration réduit les chances de voir l’Afrique décrocher un dixième billet pour le Mondial. En effet, le vainqueur des barrages africains devra également s’imposer lors de ce dernier tour face à des adversaires coriaces. Parmi eux figure notamment la Bolivie, surprenante tombeuse du Brésil (1-0) le mardi 9 septembre. Grâce à ce succès, la sélection bolivienne a obtenu, au détriment du Venezuela battu à domicile par la Colombie (3-6), le ticket attribué à la zone Amérique du Sud pour les barrages intercontinentaux.

A défaut de la CDM, progresser à la CAN

Si la RDC venait à manquer définitivement la qualification pour la Coupe du monde 2026, elle pourrait se rattraper en réalisant une belle performance lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026.

Quatrièmes de la dernière édition derrière l’Afrique du Sud, les Léopards auront l’occasion de viser plus haut. Malgré la défaite face au Sénégal, l’entraîneur français Sébastien Desabre a su instaurer une dynamique positive. Il pourrait bien conduire ses hommes vers un nouvel exploit. Remporter la CAN, un titre qui fuit la RDC depuis 1974, serait une consécration à défaut d’une participation au Mondial.

L’histoire rappelle que la RDC fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du monde, en 1974. Quelques mois plus tard, le 14 mars 1974, les Zaïrois d’alors s’offraient une deuxième CAN en battant la Zambie (2-0) en finale.

Retrouver le sommet du football africain fait partie des objectifs affichés par Sébastien Desabre. Avec près de 20 participations à la CAN, ramener un troisième trophée continental serait une immense fierté nationale et un symbole fort de renaissance pour le football congolais.

Heshima

Nation

Après une quinzaine d’ouvrages inaugurés : Fifi Masuka inspecte déjà des nouveaux chantiers

Published

7 jours agoon

septembre 9, 2025By

La redaction

Entre routes récemment tracées, premier Mall de Kolwezi, université moderne et instituts supérieurs en construction, la province du Lualaba façonne son avenir à coup de béton et d’ambition. Loin de se reposer après une série d’inaugurations en juin dernier, la gouverneure Fifi Masuka a immédiatement entamé l’inspection des chantiers en cours. Dans la foulée, le plus grand barreau de l’espace Katanga a été inauguré.

Alors que l’opinion congolaise admire encore les ouvrages récemment inaugurés par le président de la République Félix Tshisekedi, d’autres structures imposantes sortent déjà de terre au Lualaba. Pas moins de quatorze chantiers majeurs ont été visités en juillet par Fifi Masuka et son adjoint, Clément Mufundji.

Université de Kolwezi rénovée, centre commercial futuriste, Palais de justice militaire, routes élargies, zones industrielles en pleine activité : le Lualaba poursuit son développement à un rythme soutenu.

Après un Village, bientôt un Palais des congrès

Après la construction et l’inauguration du Village des congrès, la gouverneure du Lualaba s’apprête à finaliser un autre chantier de prestige : le Palais des congrès. Désormais, la province ne manquera plus d’infrastructures pour accueillir de grands événements, notamment des conférences internationales.

Le futur Palais comptera un amphithéâtre de 200 places et pourra, dans son ensemble, recevoir jusqu’à 1 000 personnes, selon un ingénieur de ZS Africa Solutions Sarl, entreprise en charge des travaux. Cette nouvelle infrastructure viendra s’ajouter au Village des congrès déjà inauguré.

« Ce complexe d’envergure de 6 305 m² positionne le Lualaba comme un centre des conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques, économiques et technologiques. Il comprend une salle de congrès de 15 000 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion, un modèle de 6 chambres et 2 appartements. Ces ouvrages sont le fruit du silence actif d’une servante dédiée à sa mission », avait déclaré Fifi Masuka lors de l’inauguration du Village.

Université de Kolwezi modernisée

La transformation du Lualaba est en marche. Le 14 juillet 2025, la gouverneure Fifi Masuka a sillonné la ville de Kolwezi pour inspecter plusieurs chantiers stratégiques. À l’Université de Kolwezi, elle a suivi de près l’avancement d’un vaste projet de modernisation : des bâtiments imposants pour plusieurs facultés comprenant 20 auditoires de 200 places chacun, un bâtiment administratif R+3 avec 22 bureaux, ainsi que quatre homes universitaires (deux pour hommes et deux pour femmes). À terme, l’université pourra accueillir près de 9 000 étudiants. À proximité, une clinique universitaire de 100 lits prend forme, dotée d’un bloc opératoire, d’un laboratoire et de services de médecine interne et externe. Objectif : limiter les coûteuses évacuations sanitaires vers l’étranger.

La gouverneure a également visité les travaux de modernisation de l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA/Kolwezi), situé dans le quartier Golf-ISTM, ainsi que ceux de l’Institut supérieur pédagogique (ISP/Kolwezi). Concernant l’enseignement de base, plusieurs écoles sont en chantier, dont le Lycée Umoja, actuellement modernisé, et un internat aux standards internationaux avec 50 logements sociaux. « Nous sommes très satisfaits de l’évolution des travaux », a déclaré Fifi Masuka à l’issue de cette ronde d’inspection.

Mall de Kolwezi, un bijou sans précédent

Dans le quartier Joli Site, à Dilala, un ouvrage attire déjà les regards avant même son inauguration : le premier Shopping Mall de Kolwezi. Les travaux ont bien avancé, fruit d’une initiative du gouvernement provincial, conduite par la gouverneure Fifi Masuka, en ligne avec la vision du chef de l’État. Accompagnée de son adjoint, Clément Mufundji, elle a récemment inspecté le chantier, qui figure parmi les infrastructures appelées à être inaugurées prochainement.

Ce centre commercial, une première dans la ville, sera doté notamment d’escalators. « C’est un joyau architectural. La ville n’avait jamais connu de telles infrastructures. C’est un bijou sans précédent », témoigne Albert Mutshail, habitant de Kolwezi. Connue comme la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi poursuit son expansion. Ce projet entend répondre aux besoins croissants de la population en matière de shopping et de services.

Un zone économique spéciale

À quelques kilomètres de là, la zone économique spéciale de Fungurume prend forme. Sous un soleil doux, des hangars industriels émergent du sol. C’est dans cet espace que seront regroupées les unités de transformation minière et les entreprises logistiques.

L’ambition : bâtir un écosystème capable de capter une plus grande part de la chaîne de valeur du secteur extractif. Pour les miniers, cette zone doit accueillir les sociétés produisant des intrants nécessaires aux exploitations, favorisant ainsi la création d’un marché institutionnel. Une étape clé pour assurer l’adéquation entre les besoins de la RDC et la sous-traitance dans ce domaine.

L’évolution de plusieurs chantiers saluée

Lors de ses visites, Fifi Masuka Saïni a salué l’avancée de plusieurs chantiers et félicité les entreprises de construction impliquées dans la transformation du Lualaba. Son cortège a notamment inspecté le chantier du Palais de justice militaire, encore en construction, ainsi que ceux des résidences officielles du gouverneur et de son adjoint. Les travaux des nouveaux bureaux de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) figurent également parmi les sites visités.

À Lualaba-Gare, dans le territoire de Mutshatsha, un chantier de 550 logements sociaux est déjà bien avancé, symbole d’un développement prenant en compte les besoins en habitat. À Kolwezi, un orphelinat baptisé « Maman Denise Nyakeru » est en cours de construction, accompagné d’une école destinée aux enfants nécessiteux, qui bénéficiera d’un programme inédit au pays.

« Aux premières heures de ce 14 juillet, nous avons lancé une tournée d’inspection de quatorze chantiers structurants à Kolwezi. Du Shopping Mall moderne aux amphithéâtres de l’ISTA et de l’ISP, en passant par le futur Palais de justice militaire, nous veillons à ce que chaque ouvrage reflète la grandeur du Lualaba et matérialise la vision du président Félix Tshisekedi : un Congo fort, prospère et respectueux de l’État de droit », a-t-elle déclaré au terme de cette tournée.

Un grand barreau inauguré à Kolwezi

Le 16 août 2025, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a inauguré à Kolwezi la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Après la coupure du ruban symbolique, elle a procédé à une visite guidée des différents compartiments du bâtiment.

« Nous venons d’inaugurer la plus grande Maison du Barreau de l’espace Grand Katanga. Cet édifice pionnier, fruit d’un partenariat solide entre notre gouvernement et le Barreau, incarne l’État de droit voulu par le président Félix Tshisekedi. Nous exhortons nos avocats à en faire un rempart d’équité et de justice accessible à toutes les couches sociales », a déclaré la gouverneure.

Ce nouvel édifice accueillera plus de 1.000 avocats et stagiaires inscrits au tableau du Barreau du Lualaba. Le bâtonnier du Lualaba, Laurent Mbako, ainsi que le bâtonnier national, Michel Shebele, ont souligné son importance pour le travail quotidien des avocats, appelant leurs pairs à en faire un instrument au service de la justice et de la population. Ils ont également remercié la gouverneure pour son soutien financier à la réalisation du projet. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Telésphore Nduba, a salué l’engagement constant de Fifi Masuka dans le développement des infrastructures judiciaires, en cohérence avec la vision politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Diplôme de « bâtisseur » décerné à Fifi Masuka

Face à la transformation que connaît la province du Lualaba sous l’impulsion du président Félix Tshisekedi, la gouverneure Fifi Masuka a été honorée par l’Assemblée provinciale. Le 1er juillet, l’organe de contrôle de l’exécutif lui a décerné le titre de « Bâtisseur du Lualaba ». Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée provinciale, Jean-Marie Kaseya Tshingambo, a salué la « bravoure » de la gouverneure et assuré l’accompagnement de son institution dans son ambition de doter la province d’infrastructures modèles.

En décembre 2024, Fifi Masuka avait déjà reçu le prix « Mama Muilu » pour sa politique ambitieuse en matière d’infrastructures. Ce prix lui a été décerné pour la construction d’un échangeur à Kolwezi — faisant du Lualaba la deuxième province du pays, après Kinshasa, à en disposer — ainsi que la modernisation de l’aéroport et de plusieurs édifices publics.

Sous son mandat, le Lualaba connaît une mutation profonde. Sa stratégie repose sur une approche holistique intégrant mobilité, éducation, énergie, urbanisation et dignité citoyenne. Avec un plan quinquennal dédié aux infrastructures, représentant 76 % du budget provincial (environ 2,4 milliards USD), la gouverneure trace une trajectoire de développement durable et positionne le Lualaba comme un modèle régional.

Sur le terrain, les défis demeurent, notamment dans les territoires, mais une certitude s’impose : le visage du Lualaba change, porté par les truelles, les camions-bennes et une volonté politique affirmée.

Heshima

Nation

RDC : des solutions face aux difficultés dans l’application du quitus fiscal

Published

1 semaine agoon

septembre 8, 2025By

La redaction

Instauré par la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 sur la réforme des procédures fiscales et précisé par l’arrêté ministériel n°028 du 28 septembre 2022, le quitus fiscal connaît des difficultés majeures en République démocratique du Congo (RDC). Depuis janvier 2025, de nombreuses entreprises se heurtent à des blocages importants, signalés à la Direction générale des impôts (DGI) via la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Pour répondre à ces défis, le gouvernement a instauré un moratoire de deux mois, qui prend fin le 25 septembre 2025, afin d’alléger les contraintes et de trouver des solutions adaptées.

Depuis janvier 2025, la République démocratique du Congo (RDC) impose le quitus fiscal, un document obligatoire pour de nombreuses démarches : conclusion de marchés publics, obtention de documents administratifs comme le passeport, accès à certains services définis par le ministre des Finances, import/export de marchandises, ou encore accès aux crédits bancaires. Pour obtenir ce certificat, les entrepreneurs et contribuables doivent s’adresser à la Direction générale des impôts (DGI), qui vérifie le respect des obligations fiscales, notamment le paiement des impôts dus.

Cependant, l’élargissement de cette exigence à un large éventail d’opérations économiques a engendré des complications majeures, notamment dans les transactions bancaires. Dès janvier 2025, la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a organisé une séance de travail pour analyser les difficultés d’application du quitus fiscal, conformément à l’article 44 de la Loi de Finances 2025. Fin janvier, une « matinée fiscale » a réuni la FEC et les experts de la DGI pour débattre des obstacles, notamment les retards dans le paiement des créances, la souscription de licences bancaires et l’accès aux crédits. Ces échanges ont mis en lumière les freins que cette mesure impose au dynamisme économique.

Face aux entraves persistantes causées par le quitus fiscal, le ministère des Finances a annoncé, dans une note datée du 25 juillet 2025, une suspension temporaire de cette exigence pour certaines opérations. Ce moratoire, effectif du 28 juillet au 25 septembre 2025, s’étend sur 60 jours et concerne cinq types d’activités : le paiement des créances entre entreprises ou professionnels, la souscription de licences, l’octroi de crédits par les banques ou institutions financières non bancaires, l’ouverture de comptes bancaires pour les non-résidents, ainsi que la délivrance de cartes de travail pour les expatriés. Cette mesure vise à fluidifier les transactions économiques et à répondre aux préoccupations des opérateurs face aux blocages rencontrés.

Quitus fiscal, une contrainte pour payer l’impôt

Conçu pour encourager le respect des obligations fiscales, le quitus fiscal est délivré aux contribuables pour certifier qu’ils sont en règle avec leurs impôts. Selon l’arrêté de l’ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, « le quitus fiscal est un document administratif délivré par le Receveur des Impôts compétent, attestant que le requérant est à jour dans ses déclarations et paiements d’impôts échus à la date de délivrance ». Ce certificat vise à renforcer la discipline fiscale en RDC, conditionnant l’accès à de nombreux services et transactions économiques.

Le quitus fiscal est également délivré aux contribuables ayant souscrit un échelonnement de leurs dettes fiscales ou bénéficiant d’un sursis de recouvrement, conformément aux dispositions légales. Décrit comme un « sésame », ce document accompagne l’assujetti dans ses démarches administratives et économiques. « L’accès à tout service de l’État, à toute affaire ou à tout avantage est conditionné par l’obtention d’un quitus fiscal. En d’autres termes, son détenteur est en conformité avec ses obligations fiscales et peut prétendre aux services publics », expliquait Jean Muteba, chef de division à la Direction des études, statistiques et communication de la DGI, dans une interview accordée à Heshima Magazine en janvier 2023.

Contraintes « disproportionnées »

Malgré son ambition de renforcer l’assiette fiscale, la mise en œuvre du quitus fiscal suscite des résistances parmi les opérateurs économiques. Lors du Conseil des ministres du 19 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a pointé du doigt les contraintes « disproportionnées » de cette obligation, qui entravent l’exécution des contrats et nuisent à l’attractivité de la RDC pour les investisseurs. Cette critique a conduit à la recommandation d’un moratoire temporaire, ciblant certaines dispositions de l’arrêté relatif au quitus fiscal, afin d’alléger son impact sur l’économie.

Lors du Conseil des ministres dédié à ce dossier, la Première ministre Judith Suminwa a été mandatée pour superviser, avec le concours de la cellule Climat des affaires, des concertations approfondies réunissant le ministère des Finances, la Direction générale des impôts (DGI) et les représentants du secteur privé. Objectif : procéder à une évaluation technique et économique des modalités actuelles du quitus fiscal. Cette task force est également chargée de proposer un cadre fiscal révisé, conciliant les impératifs budgétaires, l’attractivité économique et la fluidité des affaires, tout en formulant, si nécessaire, des amendements à intégrer dans la prochaine Loi de Finances.

Pendant la période de deux mois du moratoire, du 28 juillet au 25 septembre 2025, le ministère des Finances a instauré un suivi strict de la suspension temporaire du quitus fiscal. Des évaluations régulières, prévues tous les 20 jours, permettront d’analyser l’impact de cette mesure. La Direction générale des impôts (DGI) est chargée de garantir l’application rigoureuse de ce moratoire, assurant ainsi une transition fluide pour les opérateurs économiques.

Heshima

Trending

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoRutshuru : quand le silence international devient complice d’un génocide rampant

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoAugmentation des recettes du budget 2026 : la DGI mise à contribution

-

International4 semaines ago

International4 semaines agoKigali et les FDLR : un dialogue inter-rwandais pour en finir avec la crise en RDC est-il possible ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoUnion Sacrée : Tshisekedi remodèle son appareil politique

-

Economie4 semaines ago

Economie4 semaines agoSubventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix

-

Nation6 jours ago

Nation6 jours agoCoupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoEn RDC, la DGI s’efforce de bâtir une culture fiscale

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : Constant Mutamba, son rêve de la présidentielle 2028 brisé ?