Non classé

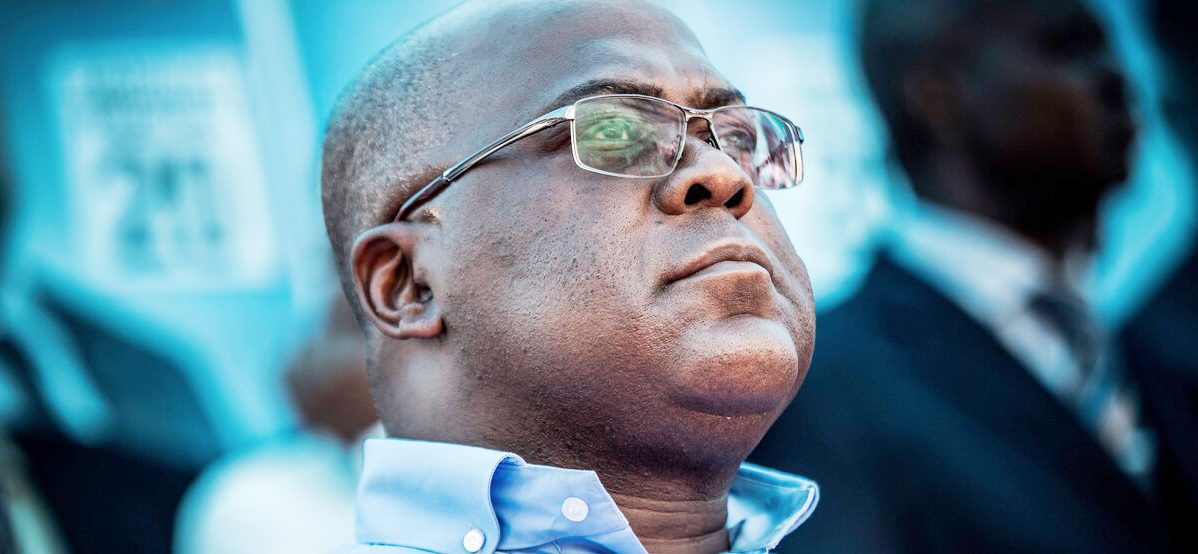

Entre promesses et défis, Félix Tshisekedi un mandat sous haute tension

Published

9 mois agoon

By

La redaction

Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi accède à la présidence de la République démocratique du Congo (RDC), un tournant historique dans le pays marqué par la première transition pacifique du pouvoir. Fils d’Étienne Tshisekedi, icône de l’opposition, il hérite d’un lourd fardeau, celui de succéder à un régime autoritaire après des décennies de dictature. Dès son arrivée, il se trouve confronté à une multitude de défis : corruption endémique, insécurité persistante et pauvreté généralisée. Entre les attentes populaires et les réalités du terrain, le président Tshisekedi navigue sur un chemin semé d’embûches.

Entre promesses et espoirs

Lors de sa campagne électorale de 2018, Félix Tshisekedi annonce une vision ambitieuse pour la RDC : un avenir basé sur l’État de droit, une lutte acharnée contre la corruption et la restauration de la paix, en particulier dans l’est du pays où les violences des groupes armés font des ravages. Ces engagements trouvent un écho particulier dans une nation où plus de 70 % de la population survit avec moins de 1,90 dollar par jour, malgré des ressources minières parmi les plus riches du monde, notamment le cobalt.

À peine investi, Tshisekedi lance son programme des «100 jours», censé démontrer que des réformes rapides sont possibles. À Kinshasa, des projets d’infrastructure pour améliorer la circulation voient le jour, des écoles sont reconstruites à Goma, des forages d’eau potable sont annoncés à Kisangani, etc. Cependant, en 2020, un scandale éclate : Vital Kamerhe, son chef de cabinet, est accusé de détournement de 57 millions de dollars destinés à ces projets. Kamerhe est condamné à 20 ans de prison, un verdict historique qui jette une ombre sur la présidence de Tshisekedi.

Réélu en 2023, Félix Tshisekedi rallume l’espoir avec un nouveau programme de réformes ambitieuses. L’industrialisation des ressources minières, la réforme de l’armée pour pacifier l’Est, et un vaste plan d’électrification figurent en tête de ses priorités. À Lubumbashi, des usines de transformation du cuivre sont mises en place, et des offensives militaires dans le Kivu, notamment contre le Mouvement du 23 mars (M23), visent à restaurer la sécurité.

Sur le plan économique, les résultats sont contrastés. En 2019, la RDC enregistre une inflation de 4,7 % et un chômage qui touche environ 30 % de la population active. Le pays, largement dépendant de ses exportations minières, peine à faire bénéficier sa population de ses richesses. Tshisekedi mise alors sur une relance économique par les investissements étrangers et une gestion plus rigoureuse des ressources naturelles. En 2019, le PIB connaît une croissance de 4,4 %, dopée par les exportations de minerais, mais la pandémie de COVID-19 en 2020 brise cet élan, avec une chute de 1,7 % du PIB.

Quant aux secteurs de la santé et de l’éducation, déjà fragiles, ils subissent des coupes sévères pendant la crise sanitaire. Cependant, l’une des mesures phares de son mandat reste l’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire, un geste historique qui permet à des millions d’enfants d’accéder à l’éducation sans obstacles financiers. Cette réforme, bien que saluée, rencontre des défis logistiques et de financement. Parallèlement, la gratuité de la maternité a été mise en place, permettant aux femmes enceintes d’accoucher dans les hôpitaux publiques sans frais. Un progrès majeur pour lutter contre la mortalité maternelle. En 2023, toutefois, seulement 20 % des Congolais accèdent à des soins de santé décents, tandis que le taux d’alphabétisation stagne à 77 %, révélant des carences dans l’application de ces réformes. «Nous avons hérité d’un pays en ruines», déclare Tshisekedi en 2021, un constat qui marque le début de son second mandat.

Centralisation du pouvoir : rupture ou continuité ?

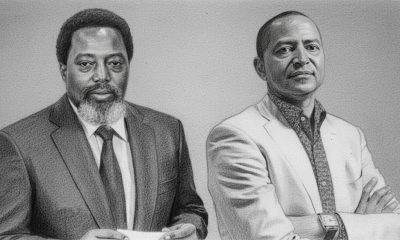

Lorsque Félix Tshisekedi accède à la présidence, il hérite d’un État marqué par 18 ans de gouvernance autoritaire sous Joseph Kabila. Le pouvoir est alors largement centralisé à Kinshasa, reléguant presque les provinces à un rôle secondaire. Mais face à un Parlement et des gouvernorats contrôlés par le Front commun pour le Congo (FCC) de Kabila, le nouveau chef de l’État se heurte rapidement aux limites de sa marge de manœuvre. Il lui faudra attendre 2021 pour rompre cette cohabitation contraignante et créer l’Union sacrée de la nation, qui lui permet de prendre le contrôle du gouvernement, avec la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre.

Cette prise en main, présentée comme une rupture, suscite pourtant des interrogations. Pour contourner un Parlement récalcitrant, Tshisekedi a recours à une série d’ordonnances, nomme des juges qualifiés proches du pouvoir par ses opposants à la Cour constitutionnelle et s’appuie sur les forces de sécurité. Dans son second mandat, entamé en 2024, cette ambiguïté persiste. Si des figures comme le général John Numbi ont été écartées sous la pression internationale en raison de nombreuses violations des droits de l’homme, d’autres loyalistes de l’ancien régime accusés des mêmes faits, demeurent dans l’appareil sécuritaire.

En 2024, Tshisekedi promet une gouvernance plus inclusive et un renforcement de la décentralisation, notamment à travers des transferts budgétaires aux provinces. Mais dans les faits, et les budgets alloués aux provinces, bien qu’en hausse, souffrent de graves dysfonctionnements, comme l’ont révélé plusieurs audits de l’Inspection générale des finances (IGF).

Dans l’Est du pays, la gestion des ressources sécuritaires reste un casse-tête. « Tshisekedi a démantelé l’emprise de Kabila, mais il reconstruit un pouvoir tout aussi centré sur lui-même », analyse Jason Stearns du Congo Research Group. De son côté, un député de l’opposition résume : « L’Union sacrée n’est qu’un nouvel outil pour dominer. » Entre volonté de centralisation et promesses de décentralisation, Félix Tshisekedi entretient un équilibre fragile.

Les défis de la gouvernance

La corruption reste l’un des principaux freins à la gouvernance de Félix Tshisekedi, sapant les efforts de réforme à tous les niveaux de l’État. Dans l’administration publique, les détournements de fonds et les pratiques clientélistes empêchent la mise en œuvre des projets de développement. En 2023, un audit de l’IGF a révélé des détournements massifs dans des entreprises publiques comme la Gécamines et la Société Nationale d’Électricité (SNEL), où des milliards de francs congolais disparaissent chaque année sans que les coupables ne soient véritablement inquiétés. La corruption touche aussi les gouvernements provinciaux, où certains gouverneurs, détournent les budgets destinés aux infrastructures et aux services sociaux.

L’armée, censée défendre le territoire national, est elle aussi gangrenée par la corruption, avec des conséquences désastreuses sur la guerre à l’Est du pays. Des détournements de fonds destinés à la solde des soldats sont signalés. Ces pratiques minent le moral des troupes et expliquent en partie les retraits inexpliqués de l’armée congolaise face à l’ennemi, permettant au M23 de s’emparer de villes stratégiques, d’aéroports et de bases militaires sans grande résistance. Certains hauts gradés sont soupçonnés de collusion avec les forces étrangères et de complicité au sein de la chaîne de commandement, ce qui occasionne les revers sur le terrain.

À ces failles s’ajoute une trahison politique manifeste. Face à l’agression de la RDC par le Rwanda, la classe politique tant de l’opposition que de la majorité brille par son silence, un mutisme que Félix Tshisekedi lui-même a dénoncé lors de sa rencontre avec les cadres de l’Union Sacrée de la Nation le 22 février 2025.

Pendant que l’armée se bat, des figures comme Joseph Kabila et Corneille Nangaa, pactisent avec Kigali et appellent ouvertement à une guerre contre leur propre pays. Ces actes de haute trahison révèlent une crise morale et patriotique profonde au sein de la classe dirigeante congolaise. La justice, qui devrait être un rempart contre ces dérives, est elle-même gangrenée par la corruption, avec des magistrats qui se laissent acheter pour blanchir des criminels économiques et entraver la lutte contre l’impunité. Autant de dérives qui empêchent Félix Tshisekedi d’appliquer pleinement sa vision pour une RDC forte, souveraine et bien gouvernée.

Situation sécuritaire : un défi persistant

Dans l’Est de la RDC, la paix semble toujours hors de portée. La situation sécuritaire, loin de s’apaiser, a connu une aggravation dramatique en ce début d’année 2025. Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont aujourd’hui le théâtre d’une offensive de grande ampleur menée par le M23, un groupe rebelle appuyé par le Rwanda. Avec une audace inédite, les combattants de ce mouvement ont redessiné la carte du conflit congolais en s’emparant de plusieurs localités stratégiques. Fin janvier, Goma, chef-lieu du Nord-Kivu et poumon économique de l’est du pays, est tombée aux mains des rebelles après de violents affrontements. La ville, transformée en champ de ruines, a vu des milliers d’habitants fuir dans un climat de terreur. Quelques semaines plus tard, le 16 février, c’est au tour de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, de subir le même sort. Une progression alarmante qui marque une expansion territoriale sans précédent du M23 et de son bras politique, l’Alliance Fleuve Congo (AFC), dirigée par l’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Corneille Nangaa.

Ce double revers militaire constitue un sévère camouflet pour le président Félix Tshisekedi, qui avait fait de la pacification de l’Est une priorité de son mandat. Selon les Nations Unies, plus de un million de personnes sont aujourd’hui déplacées dans cette région, et le bilan humain de la bataille de Goma s’élèverait à plus de 3 000 morts, un chiffre sous-estimé selon plusieurs sources humanitaires.

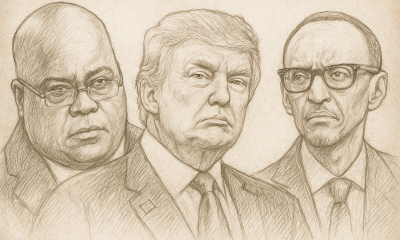

Le rôle du Rwanda dans cette escalade est au centre des tensions. Kigali soutient activement le M23, en fournissant près de 4 000 soldats et un arsenal militaire sophistiqué. Ces informations, confirmées par des rapports de l’ONU et des déclarations occidentales, viennent renforcer la défiance entre Kinshasa et Kigali. De son côté, Paul Kagame justifie cette ingérence par la nécessité de protéger les Tutsis congolais et de lutter contre les milices hutus, une rhétorique balayée par Tshisekedi qui dénonce une volonté manifeste de mainmise sur les richesses minières congolaises.

Lors d’une rencontre cruciale avec les membres de l’Union Sacrée, le 22 février à Kinshasa, Félix Tshisekedi a reconnu la gravité de la situation. «Nous avons perdu deux batailles, Goma et Bukavu, mais pas la guerre», a-t-il déclaré, tout en pointant du doigt des cas de «trahison» au sein de l’armée congolaise. Il a annoncé une refonte totale des Forces armées de la RDC (FARDC) et a exclu tout dialogue avec «les pantins du Rwanda». Reste à savoir si cette stratégie permettra d’inverser la tendance, alors que l’armée congolaise demeure affaiblie et que la crise humanitaire atteint des proportions alarmantes. Le spectre d’un embrasement régional plane plus que jamais sur l’Est congolais.

Relations tendues avec l’opposition

Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a entretenu des relations complexes avec l’opposition congolaise, oscillant entre gestes d’ouverture et tensions croissantes. Dès le début de son mandat, le président a cherché à apaiser les frictions en libérant plusieurs prisonniers politiques, dont Franck Diongo, Diomi Ndongala et Firmin Yangambi, tout en facilitant le retour d’exilés, à l’image de Moïse Katumbi. Mais cette dynamique d’inclusion a rapidement cédé place à des tensions exacerbées par les échéances électorales.

Les élections générales de 2023 ont en effet cristallisé les divisions. Martin Fayulu et Moïse Katumbi, figures majeures de l’opposition, ont rejeté les résultats, dénonçant des irrégularités massives et un processus biaisé. Malgré ces contestations, la Cour constitutionnelle a validé la réélection de Tshisekedi, faute de preuves, mais aussi parce que les irrégularités dénoncées n’ont aucune influence déterminante sur les résultats de l’élection présidentielle, susceptibles de modifier l’ordre d’arrivée des candidats. Cette décision a accentué la défiance entre le pouvoir et ses opposants, alimentant un climat politique délétère. Parallèlement, plusieurs poursuites judiciaires contre des opposants ont renforcé le sentiment d’un durcissement du régime. L’arrestation et la condamnation de Jean-Marc Kabund, ancien président intérimaire de l’UDPS, en 2022, illustrent ce sentiment. Sa libération en février 2025, après une grâce présidentielle, a été perçue par certains comme un signe d’ouverture, mais par d’autres comme un geste purement stratégique.

Les tensions se sont encore aggravées avec l’arrestation de Seth Kikuni en septembre 2024. L’opposant a été interpellé par l’Agence nationale de renseignements (ANR) pour « incitation à la désobéissance civile » et « propagation de faux bruits » après ses déclarations incendiaires à Lubumbashi. Il avait notamment évoqué la possibilité pour les Katangais d’expulser les Kasaïens de leur province, ravivant ainsi des blessures historiques encore vives. Le souvenir du drame de 1992-1993, lorsqu’une violence sectaire avait défiguré la région du Katanga, est encore vivace : des milices katangaises avaient mené des « nettoyages ethniques » contre les Kasaïens, faisant plus de 5 000 victimes et forçant 100 000 personnes à fuir. Dans un pays de plus de 100 millions d’habitants, composé de plus de 250 ethnies, jouer avec ces questions tribales et ethniques peut avoir des conséquences dramatiques. Son procès s’est conclu en novembre 2024 par une condamnation à un an de prison, une décision que ses partisans qualifient de règlement de comptes politique.

Un autre cas emblématique est celui de Mike Mukebayi, membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Arrêté en mai 2023 après des propos haineux à l’encontre de la communauté kasaïenne, il a été condamné à 30 mois de prison. Cette affaire a divisé l’opinion publique : si certains dénoncent une répression ciblée, d’autres estiment que les discours de haine ne peuvent être tolérés, même lorsqu’ils émanent d’opposants politiques.

Ces arrestations, bien que justifiées, sont perçues par une partie de l’opinion comme un moyen de museler la dissidence. Dans un pays où l’histoire politique est marquée par des luttes de pouvoir brutales, chaque interpellation devient un symbole, alimentant un climat de suspicion et de polarisation. Cette situation fragilise davantage un paysage politique déjà profondément fragmenté, rendant encore plus incertaine la perspective d’un dialogue national apaisé.

Changement de Constitution : réforme nécessaire ou ambition cachée ?

La question d’une réforme constitutionnelle en RDC alimente les débats depuis plusieurs années, et le second mandat de Félix Tshisekedi ne fait qu’accentuer les interrogations. Officiellement, la Constitution de 2006 limite le président à deux mandats de cinq ans, fixant l’échéance de son pouvoir à 2028. Dès son premier quinquennat, Tshisekedi s’est posé en garant des principes démocratiques, rappelant à plusieurs reprises son attachement à la loi fondamentale. «Je suis un démocrate, je respecterai la loi», affirmait-il en 2022, dans un contexte où la méfiance envers les dirigeants cherchant à s’éterniser au pouvoir reste vive.

Pourtant, dès 2023, des signaux contradictoires ont émergé. Le chef de l’État a évoqué la nécessité d’une révision constitutionnelle, officiellement pour «adapter les institutions aux réalités congolaises». L’objectif affiché ? Renforcer la décentralisation et améliorer la gouvernance locale adaptée aux réalités du pays. Mais ces déclarations, bien que formulées sous un prisme réformateur, rappellent les stratégies employées par d’autres dirigeants africains pour prolonger leur règne. En Guinée et en Côte d’Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara ont utilisé des modifications constitutionnelles pour briguer un troisième mandat, déclenchant des tensions et des violences.

En 2024, alors que Tshisekedi entame son second mandat, les spéculations prennent de l’ampleur. Lors d’un discours à Kinshasa en janvier, il évoque un «pacte national» pour moderniser les institutions face aux crises sécuritaires et économiques. Ses alliés de l’Union sacrée défendent l’idée d’une réforme pour «achever la reconstruction du pays», tandis que l’opposition dénonce une tentative déguisée de prolonger son pouvoir.

«Il veut imiter Kabila, qui contrôlait tout depuis Kinshasa», accuse Martin Fayulu en février 2025. Moïse Katumbi, de son côté, parle d’une «manœuvre pour s’éterniser». La chute de Goma et Bukavu face aux rebelles du M23 en ce début d’année n’a fait qu’ajouter de l’incertitude à une situation déjà explosive.

Pour l’instant, aucune proposition officielle n’a été déposée, et Tshisekedi maintient son engagement à respecter les règles démocratiques. Mais dans un pays marqué par des décennies de promesses non tenues, chaque déclaration sur la Constitution est analysée comme un indice de ses intentions réelles. «S’il touche à la Constitution, ce sera la guerre», avertit un militant de Lamuka. De l’autre côté, un député de la majorité nuance : «Nous avons besoin d’un cadre institutionnel adapté aux réalités congolaises.»

Des défis multiples et complexes

Le régime de Félix Tshisekedi se trouve actuellement dans une situation délicate, confronté à une série de défis qui pourraient, si rien n’est fait, menacer sa stabilité. L’offensive militaire des rebelles du M23, soutenus par des forces rwandaises, a plongé l’Est de la RDC dans une crise humanitaire préoccupante. La prise de Goma fin janvier, suivie de celle de Bukavu, a entraîné des pertes humaines importantes avec plus de milliers des morts et déplacé plus d’un million de personnes, ébranlant ainsi l’autorité de l’État dans cette région stratégique.

Malgré un remaniement militaire annoncé le 6 janvier, l’efficacité des Forces armées de la RDC (FARDC) reste incertaine. Les investissements colossaux dans l’équipement des troupes ne semblent pas avoir suffi à endiguer les exactions et la désaffection croissante au sein de l’armée pour l’instant.

Sur le plan politique, l’opposition, portée par des figures influentes comme Martin Fayulu, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, semble gagner en dynamisme, profitant des tensions actuelles pour critiquer le gouvernement. Cette montée en puissance de l’opposition intervient dans un contexte socio-économique tendu, où l’inflation avoisine les 12 %, le chômage reste élevé et la vie chère pèse lourdement sur les ménages. Ces difficultés économiques, couplées à une corruption persistante, risquent d’éroder davantage la confiance des citoyens envers les institutions.

Dans ce climat incertain, l’incapacité du régime à reprendre l’initiative face à l’avancée du M23, ainsi que les risques d’un affaiblissement supplémentaire de l’armée, pourraient, à terme, déstabiliser davantage le pays. Bien que la situation ne semble pas encore irréversible, la perspective de protestations massives et d’une crise politique plus profonde ne peut être écartée. Dans un pays marqué par des décennies d’instabilité, ces tensions rappellent la nécessité d’une gestion prudente et inclusive des défis actuels.

Un avenir en suspend

Félix Tshisekedi incarne aujourd’hui les espoirs d’une nation en quête de renouveau. Porté au pouvoir par une population désireuse de changement, le président congolais fait face à des défis colossaux qui pourraient bien déterminer l’avenir de son pays. Entre ses ambitions réformatrices et les réalités brutales d’un État fragilisé par des décennies de crises, son destin politique semble suspendu à des choix cruciaux. En 2023, le cardinal Fridolin Ambongo, figure influente de l’Église catholique, lançait un appel poignant : «Le Congo peut renaître, mais il faut du courage.» Un message qui résonne comme un avertissement et un encouragement à l’égard du chef de l’État.

Mais la question demeure : Félix Tshisekedi possède-t-il la détermination nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route ? Corruption endémique, instabilité sécuritaire dans l’est du pays, tensions politiques et attentes immenses de la population congolaise… Les défis sont multiples et complexes.

L’histoire retiendra si le président a su incarner ce courage évoqué par le cardinal Ambongo. Pour l’heure, l’avenir du Congo reste suspendu à des décisions délicates, dans un contexte où chaque choix politique pourrait peser lourd sur le destin de toute une nation.

Heshima

You may like

Non classé

Face aux défis sécuritaires persistants : l’armée congolaise en pleine mutation

Published

1 jour agoon

novembre 26, 2025By

La redaction

La République démocratique du Congo (RDC) renforce progressivement ses Forces armées (FARDC). Hausse sans cesse croissant du budget de la défense depuis 3 ans, modernisation des équipements et réformes structurelles témoignent d’une volonté politique de bâtir une armée plus professionnelle et dissuasive en vue de faire face à des défis sécuritaires persistants et à un contexte géopolitique régional toujours sous tension.

Le 18 novembre 2025 devant les députés à l’Assemblée nationale, la Première ministre Judith Suminwa a présenté le projet de loi de finances exercice 2026. Dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l’est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette : 30 % du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit depuis des lustres.

Depuis plusieurs années, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) connaissent une transformation notable, portée par une augmentation progressive des crédits alloués à la défense. Selon les autorités congolaises, cette enveloppe budgétaire vise à répondre simultanément à trois priorités : la sécurisation du territoire, la modernisation des équipements et l’amélioration des conditions de vie des militaires. L’accroissement du budget militaire s’inscrit dans un effort global de réorganisation de l’appareil sécuritaire. Une part significative des ressources est consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements : véhicules blindés, moyens de communication modernes, drones de surveillance et armements adaptés aux opérations dans des terrains difficiles, notamment dans l’est du pays. Ces investissements visent à renforcer la capacité opérationnelle des troupes face aux groupes armés et aux menaces asymétriques.

Parallèlement, la professionnalisation de l’armée constitue un autre axe majeur de cette montée en puissance. Des programmes de formation et de recyclage sont mis en place, parfois en coopération avec des partenaires étrangers, afin d’améliorer la discipline, la chaîne de commandement et la maîtrise tactique des unités. L’objectif affiché est de transformer progressivement les FARDC en une force mieux structurée, capable de mener des opérations coordonnées et efficaces.

Appui financier extérieur

Dans cette réforme de l’armée, l’Union européenne à travers le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), a décidé d’accorder une aide de 10 millions d’euros aux FARDC. Le 24 novembre 2025, le Conseil de l’Union européenne a officiellement adopté une nouvelle mesure d’assistance de 10 millions d’euros en faveur des FARDC. Cette somme est destinée à l’acquisition d’équipements militaires non létaux, adaptés aux besoins opérationnels des forces congolaises. Selon le Conseil de l’UE, il s’agira notamment de matériel pour renforcer le commandement et le contrôle, d’équipements logistiques visant à améliorer les conditions de déploiement des troupes, des infrastructures médicales, ainsi que des moyens de patrouille, notamment le long des frontières fluviales.

Il s’agit de la deuxième mesure de ce type accordée par l’UE aux FARDC : la première datée de 2023 visait à soutenir la 31ᵉ brigade de réaction rapide, basée à Kindu, dans la province du Maniema. Ce qui porte le soutien total de l’UE via la FEP à l’armée congolaise à 30 millions d’euros. Les autorités européennes expliquent que cet appui vise à renforcer la capacité des FARDC à protéger les civils et à restaurer l’autorité de l’État dans des zones fragilisées par les conflits. Les premières livraisons des matériels sont prévues avant la fin de 2026.

Un projet de réforme plus large…

Cette mutation profonde de l’armée s’inscrit dans un projet plus large qui s’étend jusqu’en 2028. Avec la loi de programmation militaire votée au Parlement, ce projet de montée en puissance des forces congolaises comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures militaires.

En assurant des réformes au sein de l’armée, le gouvernement espère récupérer des territoires occupés par des groupes rebelles, notamment dans l’Est de la RDC. « Le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passée entre les mains de l’ennemi », a déclaré la Première ministre lors de la défense du budget 2026.

Bâtir une armée en valorisant aussi l’expertise nationale

Cette dynamique de réforme s’accompagne également d’une volonté d’industrialisation locale du secteur de la défense. Les autorités évoquent la relance de certaines unités de production et de maintenance militaires, destinées à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à favoriser un savoir-faire national. A la N’sele, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, un vaste projet de construction des ateliers est en cours. Conduit par le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik du Service national, l’objectif de ce projet d’atelier est de construire des tenues militaires et policières sur place au pays. Cet atelier vise à réduire la dépendance extérieure en produisant localement des uniformes pour les FARDC et la Police nationale congolaise (PNC), avec une capacité de production de 2 000 tenues par jour soit environ 700 000 par an. Un aspect marquant est que l’atelier est géré par des anciens « kulunas », réinsérés et formés par le Service national pour devenir des « bâtisseurs de la nation ». L’atelier sera inauguré en décembre 2025.

Veiller à la qualité du soldat et de l’officier

Dans cette phase de perfectionnement, l’armée veut aussi veiller sur la qualité du soldat mais aussi de l’officier supérieur et subalterne. Lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes des FARDC, le 8 avril 2025, à l’EFO Kananga, le lieutenant-général Obed Rwibasira, commandant général des écoles militaires de l’armée, avait épinglé un manque de discipline observée chez certains militaires. Il avait profité de cette occasion pour appeler les parents à envoyer leurs meilleurs enfants au sein de l’armée. « Nous vous exhortons de donner à l’armée des bons enfants, bien aimés, bien éduqués, instruits et intelligents car l’avenir de l’armée et de notre pays a un prix à payer. », avait-il déclaré devant des parents des nouveaux officiers subalternes mais aussi des autorités politiques dont le ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita.

L’accent est également mis sur la formation des officiers supérieurs, avec la création de l’École de guerre de Kinshasa (EGK) en 2021, pour préparer l’élite militaire à assumer des responsabilités plus importantes. Les objectifs incluent l’harmonisation des programmes, l’alignement sur les doctrines militaires et le renforcement des compétences pour mieux protéger la population, comme l’indique l’évaluation du Plan de réforme de l’armée. La formation des FARDC se concentre donc sur une amélioration de la qualité grâce à des programmes diversifiés, notamment l’entraînement spécialisé dans des domaines comme les armes lourdes, les drones et le combat.

Du côté des responsables de l’armée, une sévérité s’observe depuis quelques mois. Une vingtaine d’officiers généraux et supérieurs sont aux arrêts pour diverses raisons notamment des faits « hautement répréhensibles ». Le 22 novembre, le porte-parole de l’armée, le général-major Sylvain Ekenge, avait confirmé ces interpellations sans donner plus de détails. Parmi eux, le général Franck Ntumba, chef de la Maison militaire, un service directement rattaché à la présidence. Christian Ndaywel Okura, ex-chef des renseignements militaires (ex-DEMIAP), il avait été nommé il y a environ un an chef d’état-major de la force terrestre. Il y a aussi le général d’armée Christian Tshiwewe, ancien chef d’état-major des FARDC, il était, jusqu’à son arrestation, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Ces officiers, qui ne sont ni à la prison de Makala ni à Ndolo, sont tous détenus dans des bonnes conditions, affirme Paul Nsapu, président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). « Nous avons même échangé. Ils sont en bonne santé, les médecins les visitent, chacun avec ses petits problèmes, ses petits bobos de santé. Et nous avons même blagué : ils sont tous contents parce que nos Léopards ont gagné, ils ont suivi tous le dernier match contre le Nigeria. Ils étaient en joie, ils ont même sautillé. Ils nous ont dit comment ils étaient très contents et fiers. C’est pour dire que le droit au loisir, à la lecture, ils ont dit qu’ils sont dans de très bonnes conditions. », a-t-il ajouté le 22 novembre 2025.

Le budget des FARDC pourrait dépasser celui de l’Angola

Dans un continent où la paix s’éloigne de plus en plus, la majorité des armées africaines augmentent leur budget de défense. C’est le cas de l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Angola, la RDC et d’autres pays qui ont des défis sécuritaires liés notamment au terrorisme tel que le Nigeria. Si le gouvernement algérien a octroyé à son armée un budget annuel de 25 milliards de dollars en 2025, la RDC veut aussi casser sa tirelire pour moderniser son outil de défense. Composée d’une armée moderne, comprenant l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, l’armée algérienne est aussi classée première en Afrique en terme d’indice de puissance. Si en 2025 la RDC a octroyé sur le papier 800 millions de dollars à son armée, ce budget a été dépassé lors des dépenses militaires. En 2026, le budget des FARDC va exploser, passant de 800 millions à près de 8 milliards de dollars, soit le tiers du budget national chiffré à 25 milliards de dollars.

L’Angola, classé 8ème en Afrique (devant la RDC) en terme de budget de la défense, pourrait se voir dépasser par le pays de Félix Tshisekedi. L’Angola est réputé pour ses importantes forces terrestres et sa puissante armée de l’air. En 2025, le budget militaire du pays était de 2,1 milliards de dollars. Mais avec environ 8 milliards USD de défense prévus pour la RDC, le pays de Félix Tshisekedi pourrait se placer loin devant l’Angola et même l’Egypte qui a alloué un budget militaire de 5,88 milliards de dollars à ses forces armées en 2025.

Si les progrès sont salués par une partie de l’opinion, des défis demeurent. La transparence dans la gestion des fonds, la lutte contre la corruption et l’amélioration continue de la gouvernance sécuritaire restent des enjeux cruciaux pour pérenniser ces réformes.

Heshima

Non classé

RDC : la DGI multiplie les matinées fiscales pour vulgariser la facture normalisée

Published

1 semaine agoon

novembre 20, 2025By

La redaction

À partir du 1er décembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) de la République démocratique du Congo rend obligatoire l’émission et l’exigence d’une facture « normalisée » via un dispositif électronique fiscal (DEF). Cette réforme, initiée par le gouvernement à travers le ministre des Finances, Doudou Fwamba, vise à mieux tracer les opérations commerciales, à lutter contre la fraude à la TVA et à améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Cependant, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) demande à la DGI un nouveau report de l’implémentation de cette réforme fiscale, arguant de difficultés techniques pour les entreprises concernées.

Prévue pour entrer en vigueur le 1er décembre, la facture normalisée continue de susciter des discussions intenses entre la DGI et le patronat congolais. Lors d’une matinée fiscale organisée le 18 novembre 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa, Thierry Ngoy Kasumba, administrateur délégué de la FEC, a sollicité un nouveau report pour permettre de corriger certains problèmes techniques. Selon lui, plusieurs obstacles complexifient l’application de cette réforme, notamment des dysfonctionnements tels que le blocage de la plateforme lors d’accès simultanés de plusieurs entreprises, des failles de sécurité des comptes en cas d’accès non autorisés et l’absence d’un système multiutilisateurs. Ces lacunes, explique-t-il, pénalisent particulièrement les sociétés disposant de plusieurs points de vente.

La DGI encourage l’accompagnement des entreprises

Face à ces défis, la DGI encourage les entreprises à participer aux sessions d’accompagnement en ligne organisées chaque jour impair et à utiliser le dispositif d’assistance mis en place pour faciliter la transition entre l’ancien système et la nouvelle réforme fiscale. Représentant la DGI lors de cette matinée fiscale, Julie Bilonda a rappelé que cette réforme est cruciale car elle permettra de lutter contre la fraude fiscale, de renforcer la transparence des transactions commerciales et de moderniser la collecte de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Une réforme structurante pour la fiscalité congolaise

En procédant à la modernisation de son système fiscal, la RDC franchit une étape décisive : la facture normalisée devient obligatoire à compter du 1er décembre pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, selon un communiqué officiel de la DGI. Si le délai n’est pas repoussé, la RDC entrera dans une nouvelle ère de sa gestion fiscale. Le ministre Fwamba a défendu cette réforme comme un levier essentiel de transparence. Lors d’une réunion de travail avec la DGI et le comité technique chargé de piloter le projet, il a réaffirmé que la généralisation de la facture normalisée avait été confirmée à plusieurs reprises, notamment le 23 juin 2025. L’objectif central demeure : suivre en temps réel les montants collectés et déductibles de TVA, identifier les écarts de fraude, et réduire systématiquement les échappements fiscaux.

La facture normalisée favorise également une meilleure équité entre contribuables. La réforme vise l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 80 millions de francs congolais (CDF), soit environ 37 000 dollars américains (USD).

Dispositifs électroniques sécurisés et conformes

Pour émettre ces factures, les entreprises devront s’équiper de Dispositifs Électroniques Fiscaux (DEF) ou adapter leurs systèmes existants. Ces dispositifs permettent une transmission instantanée des données à la DGI et garantissent l’authenticité, l’intégrité et la traçabilité complètes des informations de TVA. Pour les entreprises disposant déjà d’un système de facturation, des « modules de contrôle » compatibles seront fournis pour assurer leur mise à niveau. Par ailleurs, la DGI mettra gratuitement à disposition certains DEF ou leurs versions dématérialisées pour faciliter la transition vers ce nouveau régime.

Sanctions pour non-conformité et incitations citoyennes

La DGI a adressé un avertissement clair : toute entreprise demeurant non conforme après la période de transition perdra le droit de déduire la TVA, ce qui constitue une sanction financière majeure susceptible d’affecter sa compétitivité. En parallèle, l’État souhaite encourager les consommateurs à exiger systématiquement une facture normalisée lors de leurs achats. Le ministre Fwamba a évoqué des incitations attractives, telles que des tombolas dotées de maisons ou de véhicules, destinées à valoriser cette pratique citoyenne et à accroître l’engagement des consommateurs.

Réserves et préoccupations du patronat

Cependant, tous les acteurs ne partagent pas l’optimisme officiel. La Fédération des Entreprises du Congo avait déjà recommandé le report du lancement initialement prévu le 1er mars 2025, estimant que plusieurs préalables n’étaient pas encore remplis : homologation des logiciels de facturation, déploiement complet des DEF sur l’ensemble du territoire, formation des utilisateurs en province, etc. De nombreuses entreprises craignent des difficultés d’adaptation opérationnelle ou des surcoûts cachés, malgré les promesses d’accompagnement technique de la DGI.

Calendrier d’implémentation et perspectives futures

Selon le ministre Fwamba, la phase de généralisation marque un tournant décisif, succédant à une phase pilote jugée concluante. En parallèle, le gouvernement élabore déjà un cadre pour une facture numérique (e-facture) destinée à des secteurs spécifiques comme les télécommunications ou les institutions bancaires, qui bénéficieront d’un dispositif numérique plus flexible. Le data-center fiscal est désormais opérationnel, et le système SYGDEF (système de gestion des données fiscales) est en cours d’interconnexion avec l’ensemble des DEF.

En imposant la facture normalisée, la RDC engage un pari stratégique ambitieux : elle entend renforcer sa souveraineté budgétaire en maximisant les recettes de TVA, tout en modernisant son administration fiscale. Si cette réforme s’affirme indéniablement comme une avancée vers une plus grande transparence des transactions commerciales, son succès dépendra fortement de la capacité réelle des entreprises à s’adapter rapidement et de la volonté des citoyens à exiger systématiquement leur facture. Le pari est d’envergure, mais il pourrait transformer profondément l’écosystème fiscal congolais dans les années à venir.

Heshima

Non classé

RDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

Published

2 semaines agoon

novembre 10, 2025By

La redaction

La Direction générale des impôts (DGI) a, dans un communiqué signé par son directeur général, Barnabé Muakadi Muamba, rappelé aux assujettis à l’Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR), à l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés (IERE) ainsi qu’à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que la date limite de déclaration pour le mois d’octobre 2025 est fixée au 15 novembre 2025.

Étant donné que cette échéance tombe un samedi, la DGI invite les contribuables concernés à souscrire leurs déclarations au plus tard le lundi 17 novembre 2025.

Lisez, en intégralité, le communiqué de cette régie fiscale.

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoNeutralisation des FDLR en RDC : quels résultats en 30 ans ?