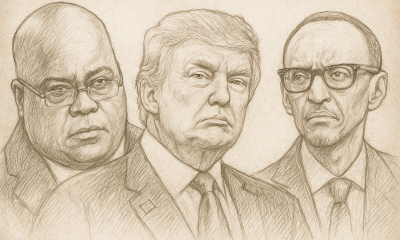

L’ancien président congolais Joseph Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019, est aujourd’hui au cœur d’une dynamique politique particulièrement complexe et tendue. Condamné à mort par contumace notamment pour organisation d’un mouvement insurrectionnel et complicité avec le groupe rebelle AFC/M23, Kabila a néanmoins orchestré un conclave à Nairobi, donnant naissance à un mouvement politique baptisé « Sauvons la RDC ». Pourtant, l’ex-raïs n’a pas réussi à fédérer tous les poids lourds de l’opposition. Martin Fayulu et Denis Mukwege ont clairement refusé d’adhérer à cette initiative, et Moïse Katumbi a préféré garder ses distances. Retour sur les raisons de cette désaffection.

Sans avoir formellement annoncé son intention de briguer un nouveau mandat en 2028, le retour de Joseph Kabila sur le devant de la scène politique et ses alliances stratégiques laissent planer de nombreuses interrogations sur ses ambitions à long terme. Depuis 2024-2025, Kabila amorce un retour progressif après plusieurs années de discrétion, tandis que Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et figure majeure de l’opposition, mène lui aussi une activité politique intense. Katumbi agit en faveur d’un dialogue national inclusif et se présente comme un acteur incontournable du paysage politique congolais.

Si les deux hommes convergent sur l’importance de convoquer ce dialogue national sous l’égide de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) et de l’Église du Christ au Congo (ECC), ils demeurent engagés dans une guerre d’influence discrète, marquée par une rivalité larvée.

La réapparition de Kabila et les critiques du pouvoir

Invisible depuis sa condamnation à mort par la Haute cour militaire de la RDC, le 24 juillet dernier, Joseph Kabila est réapparu mi-octobre à Nairobi. C’est là qu’il a dévoilé son mouvement « Sauvons la République démocratique du Congo ». Cette initiative n’a pas tardé à être critiquée par les tenants du pouvoir à Kinshasa. Julien Paluku, son ancien gouverneur du Nord-Kivu et actuel ministre du Commerce extérieur, déclare sans détour : « Quand on a été chef d’État, on doit viser plus haut, comme à la présidence de la Commission de l’Union africaine ou de l’OIF, et non chercher à déstabiliser le pays qu’on a eu à diriger ». Pour lui, « la RDC se dressera contre quiconque tenterait de freiner sa marche vers l’émergence ». De son côté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, voit dans ce conclave un « bal nostalgique d’hommes qui regrettent des privilèges perdus ». Le 18 octobre, il déclarait : « Quand vous regardez les participants, vous percevez un climat de nostalgie, de privilèges évaporés ».

La contre-offensive du gouvernement : dissolution de partis

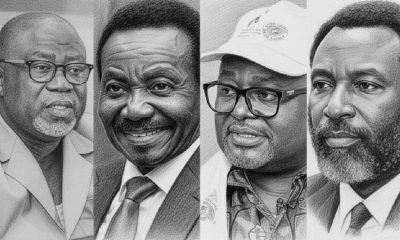

Face à cette offensive, le gouvernement congolais a déclenché une contre-attaque en saisissant officiellement le Conseil d’État pour la dissolution de treize partis d’opposition, principalement ceux accusés de liens avec des groupes rebelles. Cette décision traduit la volonté affichée de Kinshasa de frapper fort contre tous les protagonistes du conclave de Nairobi. Le ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani a justifié cette mesure en évoquant des violations des principes d’unité nationale, de souveraineté et de sécurité. Parmi les formations ciblées figurent notamment le PPRD de Joseph Kabila lui-même, l’AAP de Théophile Mbemba, l’ATD de José Makila, le LGD d’Augustin Matata Ponyo, ainsi que plusieurs autres partis dits « dissidents ». Officiellement, il s’agit de protéger l’ordre public, l’intégrité du territoire et la souveraineté nationale face à toute menace d’ingérence ou alliance avec des groupes armés. Mais pour de certains observateurs, ces mesures confinent à une dérive autoritaire, où le droit est instrumentalisé pour museler la pluralité politique et discipliner l’opposition.

Dans ce contexte, Kabila n’a pas su convaincre ni rallier autour de sa plateforme des figures clés de l’opposition comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege ou Delly Sessanga. Si Fayulu et Mukwege ont des raisons évidentes de refuser cette main tendue, pour Katumbi, les jeux politiques liés à 2028 priment largement sur une alliance circonstancielle sous la houlette de l’ex-président.

Une brouille ancienne entre Kabila et Katumbi

Le fossé entre Kabila et Katumbi est ancien. Depuis leur rupture en 2015, lorsque Katumbi s’était opposé au « troisième faux penalty », déni d’un troisième mandat présidentiel pour Kabila, les relations entre les deux hommes se sont dégradées jusqu’à la haine réciproque. La même année, Katumbi se retrouve à l’étranger, exilé après avoir essuyé plusieurs procès et persécutions politiques, tandis que ses proches en RDC, tel Vano Kiboko ou son secrétaire particulier Huit Mulongo, sont incarcérés. En 2018, Kabila interdit à Katumbi de revenir au pays, bloquant sa participation à la présidentielle.

Dans une interview à Jeune Afrique, Kabila n’avait pas mâché ses mots : « Moïse Katumbi, c’est un peu Judas Iscariote : il m’a trahi sans même y mettre les formes, ni élégance ». Il ajoutait : « L’Histoire les jugera, lui et quelques autres. »

Le retour de Katumbi sous Tshisekedi

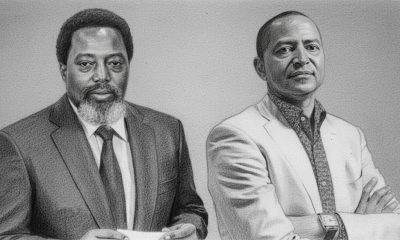

Sous le régime de Félix Tshisekedi, Katumbi rentre finalement au pays et continue de garder ses distances avec Kabila. Il participe même à la dissolution de la coalition FCC-CACH (2019-2021), alliée autrefois à Kabila. Le parti d’Ensemble pour la République, dirigé par Katumbi, intègre le gouvernement en 2021. Pourtant, à l’approche des élections de 2023, Katumbi s’éloigne de Tshisekedi pour renouer un rapprochement, surpris, avec Kabila. Une poignée de main entre les deux figures, en mai 2022, à Lubumbashi, sous l’égide de la CENCO, marquait ce retour symbolique.

Cette réconciliation fut un moment fort, témoignant d’une apparente volonté de mettre de côté sept années d’animosité, au moins pour œuvrer à l’unité katangaise.

Les élections de 2023 et le jeu d’alliances

En 2023, Katumbi se porte candidat à la présidentielle face à Tshisekedi, tandis que le FCC de Kabila se retire du processus, dénonçant un scrutin non transparent. Après l’élection, Katumbi coupe les ponts avec Tshisekedi, mais s’approche davantage de Kabila en 2024.

Cette dynamique s’est renforcée en décembre 2024 lors d’une rencontre à Addis-Abeba, en Éthiopie, dont la tenue n’a été officialisée que le 26 décembre. Le communiqué commun, relayé par RFI, portait la signature d’Olivier Kamitatu, proche de Katumbi. Ils y dénonçaient la crise sécuritaire et politique que traverse la RDC, appelant à la paix, à l’unité nationale et au respect des droits fondamentaux, soumis à de lourdes violations. Ils mettaient en garde contre la dérive autoritaire et incitaient à la résistance contre une révision constitutionnelle en préparation, jugée dangereuse pour le pacte républicain et la stabilité nationale.

Condamnation de Kabila et soupçons sur Katumbi

Cependant, en parallèle, Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace par la Haute cour militaire, reconnu coupable notamment de crimes de guerre et complot avec le mouvement rebelle M23. Ce jugement ternit gravement sa stature politique.

Dans le même temps, des soupçons entourent Katumbi, dont la ferme a été perquisitionnée. Il est accusé, entre autres, d’avoir entrepris des travaux non autorisés sur une piste d’aérodrome à Mulonde, dans une zone menacée par les rebelles, suscitant interrogations et méfiance.

Alors que la justice militaire s’acharne sur Kabila, Katumbi choisit le silence politique. Il ne signe plus aucune déclaration commune avec Kabila, ni avec Fayulu ou Mukwege.

Pourquoi Katumbi a-t-il pris ses distances ?

Sur le plateau de « Dites-nous la vérité », Christian Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, a levé le voile sur cette distance persistante entre Kabila et Katumbi. Pour lui, le fossé est idéologique et ambitionnel : Kabila appartient au passé, tandis que Katumbi nourrit encore l’ambition présidentielle. Soutenir Kabila reviendrait à faire de l’ombre à cette stratégie personnelle. « Ensemble pour la République refuse qu’un leadership se dessine sans sa connaissance, qu’il y ait une locomotive et qu’Ensemble devienne un simple wagon », a-t-il déclaré avec force, dénonçant la « convocation unilatérale » à Nairobi sous la houlette de Kabila.

Ce désaccord incarne un tournant majeur dans la carrière de Katumbi, qui entend s’affranchir de l’ombre d’un allié en perte de crédit, terni par des accusations lourdes. Le message est clair : Moïse Katumbi n’est ni un vassal ni un collaborateur de Kabila. Il se veut acteur autonome, porteur de son propre destin politique. Le temps où son camp devait s’aligner derrière un parrain est désormais révolu.

Dans ce contexte politique fracturé, l’avenir dira si cette autonomie renforcera l’attractivité de Katumbi ou l’isole davantage dans un paysage politique congolais désormais plus incertain que jamais.

Heshima

International2 semaines ago

International2 semaines ago

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago