Economie

Zoom sur les commerces générationnels en RDC

A chaque période, il y a un commerce qui domine en RDC et devenir le moteur du moment de la vie économique. Passage en revue de ces différentes activités et des leçons à tirer de leur pratique.

Published

5 ans agoon

By

La redaction

E n remontant à la période de l’après-indépendance en RDC, l’exercice du commerce vient de connaître un bouleversement avec le départ des Portugais actifs à la Cité, spécialement à Kimbangu ex-Foncobel pour ce qui concerne Kinshasa et de quelques Belges plutôt présents dans le centre-ville, alors que les autochtones tiennent surtout quelques petites boutiques de commerce de proximité.

A cette époque, les Congolais occupent pour l’essentiel des emplois dans l’administration, la politique ou l’armée. La vie sociale est relativement stable et les ménages vivent des revenus tirés de leur salaire ou du travail des champs et autres activités du niveau artisanal. On peut ainsi situer la première vague de commerce générationnel avec les voyages en Europe des femmes commerçantes pas si nombreuses que ça et des femmes des dignitaires parfois, elles se confondent d’ailleurs qui se lancent dans l’achat de produits vestimentaires et accessoires de mode féminin pour venir les revendre sur place au Congo.

Les produits sont surtout des pagnes wax d’un certain standing acquis en Hollande, des blouses qui les rehaussent, des perruques, des bijoux, des cosmétiques… Ces marchandises sont écoulées à domicile à crédit ou au marché dans les mêmes conditions et rarement en magasin.

A cette première vague d’opérations commerciales, succède dans les années ’70, une autre consistant dans l’investissement dans le secteur du transport en s’approvisionnant auprès des concessionnaires de marques de véhicules VW, Peugeot, Renault, Mazda et Toyota ou des camions de General Motors. Ces moyens de transport ont pour usage commercial le transport en commun.

Celui-ci s’effectue sous forme de taxi avec des voitures japonaises dans lequel en ces temps le client est seul à se déplacer jusqu’à sa destination, contrairement à la pratique actuelle qui l’oblige à descendre selon un itinéraire préétabli. Le transport de masse se déroule dans des minibus du style de la Kombi VW ou des pickups Peugeot surnommés Kimalumalu. Ce mode de déplacement des individus se voit de plus remplacé par des camions de marque Manles silawuka dans lesquels s’engouffrent plus de passagers, car ils savent aussi se tenir debout.

Le business du transport a également pour objectif l’acheminement des marchandises achetées ou échangées contre des produits manufacturés dans l’arrière-pays, essentiellement des vivres comme du manioc ou du charbon, surtout dans des gros camions ou dans des Kimalumalu dont la résistance à toute épreuve se témoigne jusqu’à ce jour dans les vestiges qui circulent encore avec un poids impressionnant sur leur carrosserie.

Il faut dire que dans l’entre-temps, l’appareil commercial congolais se voit déstructuré avec les mesures de zaïrianisation prises en 1973 ayant entraîné la mise à disposition du capital des entreprises détenues jusqu’alors par les étrangers au profit des acquéreurs nationaux. Ces mesures sont suivies par celles de radicalisation, une forme de nationalisation, après la faillite massive de la première tentative.

Dès lors, à partir de la fin des années ’70, les individus effectueront l’acquisition de divers biens en Europe pour répondre à la demande locale. Dans tous les cas, ces transactions ont lieu entre le Congo (Zaïre à l’époque) et la Belgique, l’ancienne colonie envers qui les liens restent vivaces – c’est bien connu, les Congolais ont surnommé les Belges les Nokos (littéralement les oncles maternels dont on connaît l’importance dans la famille africaine)-, avec toutefois des incursions ailleurs comme en Allemagne.

Ce négoce porte sur l’importation des véhicules d’occasion les fameuses occasions d’Europe toujours d’actualité , que ce soit pour le transport personnel ou commun avec notamment les Mercedes 207, les accessoires et pièces de rechange qui lui sont liés (pneus, moteurs…), certains produits de luxe comme la bière de marque St Pauli…

Parallèlement à ces activités, au niveau du pays une autre forme de négoce prend de l’ampleur : le ravitaillement en stocks de denrées (bois, café, cacao) pour l’exportation en Europe. Le marché est particulièrement intéressant dans la mesure où il rapporte des devises qui font cruellement défaut à l’économie du pays. Dans ce commerce d’import-export, se greffent des activités de commissionnaires en douane, un bon nombre armés juste d’une mallette leur servant de bureau, spécialistes en racolage des clients et passé maîtres dans l’art de la combine en accord avec les douaniers pour minorer les frais de dédouanement.

La dégradation continuelle de la vie socio-économique congolaise développe dans une certaine mesure l’inventivité des opérateurs économiques et autres spéculateurs. L’investissement dans l’immobilier se généralise.

On serait tenté d’affirmer qu’ils se mettent à jouer au Monopoly en acquérant des terres qui prennent de plus en plus de la valeur, en y érigeant des constructions à revendre avec une plus-value ou à mettre en location. Différents secteurs sont exploités en cette occasion : l’ouverture des écoles privées qui pullulent, de même que l’érection d’hôtels, terrasses, chambres froides ou des maisons d’habitation. D’ailleurs, on assiste aujourd’hui à un regain de cet emballement dans la construction de maisons d’habitation, mais cette fois-ci en hauteur.

Un autre phénomène s’observe dans le monde commercial à la suite de la baisse de la production des activités industrielles dans la brasserie, la sucrière, la minoterie, la savonnerie… Le rationnement dans la distribution des produits de ces entreprises entraîne l’instauration d’un système de quota dont s’accaparent les dignitaires du régime, officiers supérieurs et apparatchiks du MPR, qui monnayent les tickets de retrait des marchandises.

Une autre effervescence se constate dans la recherche effrénée de gain : la fourniture des biens et services à l’Etat, gros client s’il en est. Les magouilles de surfacturation ou de fausse livraison dont ce trafic fait l’objet mettent en lumière un côté sombre de la vie économique gangrenée par la corruption. Cette époque est connue sous le nom de débits d’office qui envoie pas mal de ces protagonistes en prison alors que d’autres connaissent une ascension relative. Avec le temps, la détérioration de plus en plus vertigineuse du monde économique national oblige toutes les franges de la population à s’investir dans des activités commerciales pour faire face à la précarité de la vie. La jeunesse hardie se lance à la quête du diamant. D’abord dans la région du Kasaï, et spécialement à Tshikapa riche en diamants de joaillerie ou à Mbuji-Mayi, avant d’envahir Kahemba dans le Kwango pour la même ferveur, à un jet de pierre de l’Angola. C’est le temps de ceux appelés à tort, les diamantifères.

Or, l’Angola qui vient d’obtenir son indépendance est confronté à des conflits de leadership entre le MPLA et l’UNITA de Jonas Savimbi, ce dernier ayant la sympathie du régime de Mobutu. L’entrée des Congolais est donc facilitée dans la partie occupée par Savimbi à Lunda Norte voisine du pays : c’est l’époque de la ruée des Bana Lunda (Ndlr : les enfants de Lunda) vers les diamants dans un système de troc pour les acquérir contre des produits manufacturés absents dans cette région en guerre.

La prospérité fulgurante et impressionnante de ces baroudeurs et baroudeuses, car les femmes sont également de la partie offrant en échange si nécessaire leurs charmes, fait rêver et allonge la liste des candidats à l’aventure. De l’avis de certains, cette réussite a pourtant un prix qui peut aller jusqu’à accepter de se départir de l’un de ses membres (un doigt, un œil…) chez un féticheur pour garantir le succès de sa mission.

Un peu plus tard, l’épicentre commercial se déplace à l’est, car concomitamment au changement local, le monde se transforme aussi. D’abord en Chine. Devenue l’usine du monde, elle occupe une place de choix parce qu’elle offre des multiples produits accessibles à la majorité de la population au prix d’une qualité douteuse.

Mais peu importe, l’essentiel est de gagner de l’argent et d’ailleurs la nature médiocre des articles vendus permet leur renouvellement et donc la continuité des affaires. C’est pratiquement l’invasion vers Guangzhou et ses environs pour le ravitaillement en produits commerçables (vêtements, bricoles, appareils…). A la suite de ce mouvement extrême-oriental, s’enchaîne une autre vogue toujours en orient, mais plus proche de la RDC que découvrent les commerçants. Il s’agit de Dubaï et de la Turquie d’une part, parce que l’accès en termes de visas et du coût du voyage est plus aisé, mais également parce que ces marchés proposent des produits à bon prix, surtout Dubaï qui est constitué comme un hub commercial.

Alors que le commerce de la Turquie porte surtout sur les biens de vestimentaires et autres babioles d’usage courant, celui de Dubaï est plus élargi, avec certes les mêmes produits que ceux de la Turquie, mais également d’autres comme les matériaux et équipements de la maison, les voitures ketches et les motos qui servent de taxis en s’érigeant en nouveaux maîtres de la circulation à Kinshasa, défiant allégrement le code de la route.

Entre dilettantisme, suivisme et survie

Au-delà de la particularité de chaque type de commerce et autres opérations d’argent, on peut dégager une constance qui peut édifier la compréhension de l’exercice lucratif en RDC. En premier lieu, on remarque que le choix d’opérer se rapporte à des activités basiques, menées dans une intention de spéculation et de satisfaire un besoin immédiat en appoint à d’autres sources de revenus. Manifestement, l’opération est dénuée d’une vision, sans structure avec l’option délibérée de demeurer dans l’informel sans la volonté de réinvestissement pour grandir et se voir plutôt régresser.

En second lieu, l’exercice des affaires se caractérise d’une manière générale par un suivisme, tel qu’il suffit qu’une personne se lance dans un créneau pour aussitôt remarquer son envahissement par d’autres concurrents. Ce mimétisme par manque d’idées tend ainsi à classer le commerçant congolais dans la catégorie d’opérateur économique dont l’action est fustigée alors qu’il serait souhaitable de voir émerger un entrepreneur congolais innovateur qui doit sans cesse se remettre en question face à la concurrence féroce qui érode au fur et à mesure les profits initiés par des pionniers, découvreurs d’opportunités commerciales constitués en grande partie des étrangers. A terme, leur rôle met à mal la pratique du petit commerce réservé aux nationaux. A leur place, c’est la présence de magasins et autres hôtels des Indo-Pakistanais et des Chinois qui fleurissent au plus près des populations à l’instar de l’agissement jadis des Portugais et des Grecs, dans les villes et localités de l’arrière-pays.

Et pourtant, la contribution de nos opérateurs économiques est décisive pour la création d’emplois et de richesses en ce moment où on ne cesse de promouvoir la diversification de l’économie aussi bien des activités commerciales elles-mêmes que du secteur industriel appelé à faire l’objet de plus d’investissements.

Noël NTETE

You may like

Economie

Chute du roi dollar en RDC : entre réjouissance et inquiétude des Congolais

Published

1 mois agoon

octobre 20, 2025By

La redaction

Depuis environ un mois, le franc congolais s’est fortement apprécié : les taux officiels de la Banque centrale du Congo (BCC) sont tombés sous la barre des 2 200 CDF pour 1 dollar, alors qu’ils avoisinaient 2 885 CDF fin août – une appréciation de l’ordre de 10 à 15 %. Sur le marché parallèle, le dollar est parfois descendu encore plus bas : il s’est échangé jusqu’à 1 750 CDF dans certains quartiers, reflétant une chute rapide d’une monnaie qui sert pourtant de valeur refuge à l’épargne des citoyens. Cette dégringolade suscite beaucoup plus d’inquiétude que de réjouissance.

En République démocratique du Congo (RDC), le franc congolais connaît une appréciation depuis plus de trois semaines. Il a augmenté de 10 à 15 % depuis le 19 septembre 2025. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale, André Wameso, a assuré le 6 octobre à la presse qu’il s’agit du résultat exclusif de la conduite de la politique monétaire par la banque. Cependant, cette appréciation de la monnaie nationale crée une érosion financière dans les ménages dont les économies sont pour la plupart en devises.

Pourquoi le franc s’est-il apprécié ?

La Banque centrale a mené deux actions majeures pour parvenir à l’appréciation du franc sur le marché de change. « La banque a joué sur deux leviers pour déterminer le nouveau taux de change. Il y a eu surchauffe sur les marchés, il n’y avait pas suffisamment de devises. Première décision : la Banque centrale injecte 50 millions de dollars sur le marché pour empêcher qu’il y ait trop de francs congolais. La Banque centrale est venue pallier ce manque de devises. Mais quelle était la vraie mesure ? La Banque centrale a demandé aux banques commerciales de reconstituer leur réserve obligatoire en francs congolais […] Nous avons ensuite choisi le moment où les entreprises sont obligées de payer une partie de leurs impôts dans la monnaie locale. Ces deux effets combinés ont fait en sorte que les francs congolais sont devenus rares et ce qui est rare est cher. C’est ce qui explique l’appréciation du franc congolais », a expliqué André Wameso.

Si la majorité des Congolais réclamaient la baisse du taux de change, sa dégringolade brutale n’a pas réjoui les ménages. Cette chute n’a pas conduit à une baisse proportionnelle des prix des biens et services sur le marché. « J’ai énormément perdu mon pouvoir d’achat. Une boîte de lait de 2 500 grammes qui coûtait 20 dollars (56 000 francs, avant la baisse du taux) est vendue le mardi 14 octobre 2025 à 54 000 francs. Je suis payé en dollars, je dois désormais débourser 30 dollars au taux de 1 800 francs pour acheter ce lait, soit 50 % de perte du pouvoir d’achat », a expliqué Henry Bolia, un père de famille résidant au quartier Mbudi, dans la commune de Mont-Ngafula, à l’ouest de Kinshasa.

Une jeune entrepreneure avoue avoir licencié certains de ses travailleurs à cause du coût supplémentaire suscité par cette chute du taux de change. Elle pointe notamment le coût additionnel du transport pour ses agents, les prix des courses n’ayant pas bougé. « Je changeais 25 dollars [au taux de 2 800 francs] pour payer le transport de sept agents à raison de 10 000 francs par personne. Aujourd’hui, je dois débourser près de 40 dollars pour la même dépense. Il en est de même pour l’achat de carburant pour alimenter le groupe électrogène », a-t-elle affirmé.

Théoriquement, si le franc s’apprécie, le coût des biens importés tels que le carburant, certains aliments transformés, des appareils électroménagers et des médicaments importés devrait diminuer, ce qui allège les factures des ménages. Mais dans le contexte actuel, les prix baissent sans suivre le même rythme que le taux de change.

Une appréciation de « courte joie » ?

Malgré la perte de leur pouvoir d’achat, certains Congolais continuent de soutenir cette appréciation du franc avec l’espoir d’une baisse des prix des biens et services. Mais une autre catégorie estime que cette baisse du taux de change est une courte joie, craignant une remontée fulgurante du dollar dans les jours à venir. « Un beau jour viendra où le taux va encore monter. Les produits vivriers ne changent pas de prix. Les vêtements ne changent pas de prix. Rien ne change de prix. Et un jour viendra où le dollar va reprendre son chemin », déclare un habitant de Kinshasa interrogé par la Deutsche Welle.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale assume sa politique et rassure : « Ce n’est pas un phénomène passager […] Nous disposons de plus de 7 milliards de réserves de change. La Banque centrale du Congo peut donc injecter des liquidités en devises grâce à ces réserves. » Cette politique suscite toujours un certain scepticisme, y compris dans les rangs de l’opposition et de la société civile.

Des mesures populistes ?

Malgré la technicité du nouveau gouverneur de la Banque centrale, une partie de l’opinion politique pense que ces mesures sont populistes et risquent de causer des dégâts économiques dans les ménages. « Il est évident que cette appréciation du franc est artificielle, politique et populiste », dénonce Prince Epenge, porte-parole de LAMUKA. Économiste et juriste, mais aussi membre de la société civile, Jonas Tshiombela s’inquiète des conséquences de ce phénomène dans un contexte social déjà tendu : « Nous sommes dans une situation depuis un peu plus de 20 ans, voire 30 ans. Nous n’avons jamais connu une appréciation de notre monnaie de cette manière. Tout le monde se plaint, on injecte des millions de dollars pour rechercher l’équilibre. Mais là, on a créé un autre problème qui risque de déboucher sur une explosion sociale. »

Selon lui, cette situation peut conduire à une révolte populaire si elle n’est pas bien gérée. « On est en train de jouer avec le feu. Attention avec la colère des pauvres, elle risque de déboucher sur des situations incontrôlables que l’État ne saura pas mesurer. C’est ce que je crains, parce que la colère est partout », a-t-il ajouté.

Attention à une forte appréciation du franc

Loin de rassurer, la forte appréciation du franc congolais sur le marché face au dollar américain inquiète et déstabilise les calculs dans plusieurs ménages. Le gouvernement, de son côté, assure vouloir corriger cette situation avec la Banque centrale du Congo. L’État doit reprendre son pouvoir réel en stabilisant le marché de change afin d’éviter des effets économiques néfastes à moyen et long termes.

Économiste, le député Flory Mapamboli tire la sonnette d’alarme sur le risque d’une forte appréciation du franc congolais face au dollar. « Si cette appréciation continue, les recettes courantes baisseront. Les comptabilités des entreprises sont tenues en dollars, les salaires du secteur privé sont payés en dollars, alors que les dépenses publiques en francs congolais resteront constantes », a-t-il alerté.

Pour cet élu de Kasongo-Lunda, cette situation pourrait même entraîner une contraction de la demande globale et perturber les équilibres macroéconomiques, car plus de 85 % des transactions et 90 % des dépôts bancaires se font en dollars. Tout en félicitant la Banque centrale pour les efforts consentis, Flory Mapamboli pense que la priorité doit être la stabilité, pas l’appréciation excessive du franc congolais. Il recommande à la Banque centrale et au gouvernement de stabiliser la monnaie et d’éviter les fluctuations excessives dans les deux sens ; d’accélérer les réformes de la monétique pour créer un switch national en monnaie locale et enfin de promouvoir les paiements numériques en francs congolais.

Heshima

Economie

Subventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix

Published

3 mois agoon

août 22, 2025By

La redaction

La République démocratique du Congo (RDC) maintient depuis plusieurs années une politique de subvention massive des prix du carburant afin de préserver la stabilité à la pompe et le pouvoir d’achat des ménages. Mais cette stratégie, saluée pour son impact social immédiat, exerce une pression considérable sur les finances publiques, alerte la Banque mondiale dans son dernier rapport. En pratique, ce mécanisme creuse l’endettement de l’État, qui cumule des arriérés de plusieurs centaines de millions de dollars envers les importateurs. Une situation qui inquiète les institutions financières internationales, à commencer par celles de Bretton Woods.

Dans son rapport sur la situation économique en RDC, rendu public fin juillet, la Banque mondiale a alerté sur les risques de détérioration de l’économie congolaise, notamment en raison du conflit qui perdure dans l’est du pays. Parmi les menaces identifiées figure la subvention des manques à gagner accordée aux pétroliers.

En compensant ces pertes, Kinshasa vise à maintenir un prix bas à la pompe pour les consommateurs. L’État intervient ainsi pour éviter une flambée des tarifs, dans un contexte où le taux de change pénalise les importateurs et où les coûts logistiques et macroéconomiques restent élevés. Sans ces aides, le litre d’essence avoisinerait 5 300 à 5 400 francs congolais. Mais l’impact sur l’économie et les finances publiques est jugé préoccupant par l’institution financière internationale. Un mois plus tôt, le FMI avait déjà mis en garde le gouvernement contre les risques liés à cette politique de subvention.

Une dépense de 300 millions USD en 2024

Selon la Banque mondiale, les subventions directes au carburant ont coûté environ 300 millions de dollars à l’État congolais en 2024. D’après les chiffres transmis par le gouvernement au FMI, 288 millions de dollars ont été remboursés cette année-là au titre d’arriérés partiels datant de 2023.

En 2025, près de 270 millions supplémentaires ont été versés pour solder le solde de la dette de 2023 ainsi que les créances des deux premiers trimestres de 2024. Ces deux plus gros remboursements ont été effectués grâce à des prêts bancaires syndiqués : 145 millions de dollars débloqués en février 2024 et 214 millions en novembre 2024. À cela s’ajoute un manque à gagner fiscal estimé à 86,8 millions de dollars par an, soit environ 0,1 % du PIB, selon les autorités citées par la Banque mondiale.

Les subventions perturbent les finances du pays

Si elles permettent de maintenir la stabilité des prix à la pompe, les subventions pétrolières pèsent lourd sur les finances publiques. En 2022, plus de 400 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement à ce titre, alors que seulement 80 millions étaient inscrits au budget. Le ministre des Finances de l’époque, Nicolas Kazadi, expliquait alors que l’enveloppe prévue ne suffisait pas à apurer la dette de l’État envers les opérateurs pétroliers.

Depuis plus de trois ans, le FMI exhorte Kinshasa à réformer ce système jugé trop coûteux. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, défendait ces subventions, arguant qu’elles visent à contenir les prix des biens et services. « 40 % du prix du carburant que vous consommez est payé par l’État. Lorsque le carburant prend l’ascenseur, tout prend l’ascenseur. En contenant son prix, nous agissons directement sur le quotidien des ménages », expliquait-il en 2022.

Parmi les pistes envisagées figure la mise en place d’un cadre permettant d’ajuster les prix des carburants en fonction de leurs coûts réels. Mais, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, ce mécanisme « n’est pas pleinement appliqué », ce qui maintient des tarifs artificiellement bas et creuse les dépenses publiques. D’où la nécessité, selon Mercedes Vera Martin, cheffe de mission du FMI pour la RDC en 2022, de réformer ce système de subventions afin d’en limiter le coût et de le remplacer par des aides ciblées en faveur des ménages les plus vulnérables. Elle préconisait alors de réorienter ces fonds vers les besoins prioritaires : santé, éducation et investissements dans des infrastructures essentielles.

Des coûts des subventions allégés en 2025

En août 2024, le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, estimait que l’État congolais supportait un manque à gagner mensuel d’environ 15 millions USD pour maintenir les prix des carburants. Ce déficit, qui avait atteint près de 40 millions USD par mois, a été sensiblement réduit. Concrètement, le gouvernement prend en charge entre 2 100 et 2 300 francs congolais par litre, afin que le prix payé par l’usager reste autour de 3 500 FC, alors que le coût réel se situe entre 5 300 et 5 400 FC.

Selon les chiffres publiés en mai 2025, les manques à gagner liés aux subventions se sont établis à 31,5 millions USD pour l’ensemble de l’année 2024, soit une baisse de 89 % par rapport aux 288 millions USD enregistrés en 2023. Pour le premier semestre 2024, la dépense s’élevait à environ 16 millions USD, un montant similaire ayant été constaté au second semestre.

« Le FMI salue les efforts du gouvernement congolais dans la réduction des pertes et manques à gagner (PMAG) du secteur pétrolier : –89 % entre 2023 et 2024 », a indiqué le compte X du ministère de l’Économie nationale. « Nous avons observé une diminution significative de ces pertes, avec un impact très positif sur les finances publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts », déclarait en mai dernier Calixte Ahokpossi, chef de mission du FMI pour la RDC.

Lutte pour la fin des subventions structurelles

Ces avancées s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à assainir et rationaliser les subventions pétrolières, afin d’assurer une gestion plus efficace et transparente des finances publiques. En 2022, un audit de la Structure des prix des produits pétroliers (SPPP) avait été confié au cabinet Mazars. Avant même la publication de ses conclusions en 2023, le gouvernement avait engagé, dès avril 2022, des mesures proactives pour contenir les dépenses publiques, notamment en excluant le secteur de l’aviation internationale de la liste des bénéficiaires.

En octobre 2023, cette rationalisation a été étendue au secteur minier, qui représentait près de 20 % des manques à gagner. À long terme, l’exécutif entend réduire progressivement l’écart entre les prix de marché et les prix de vente au détail, dans l’objectif de mettre fin aux subventions structurelles sur les produits pétroliers.

Heshima

Economie

RDC : André Wameso, un stratège économique à la tête de la BCC

Published

4 mois agoon

juillet 28, 2025By

La redaction

Le 23 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a nommé André Wameso au poste de gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), succédant à Malangu Kabedi Mbuyi. Cette nomination marque un tournant important pour l’institution monétaire du pays, alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis économiques persistants. Qui est André Wameso, et pourquoi Tshisekedi l’a-t-il choisi pour cette position clé ? Heshima Magazine revient sur ce changement à la tête de la plus grande institution financière du pays.

Un parcours riche en expérience

André Wameso, la cinquantaine révolue, originaire de Songololo dans le Kongo-Central, est un économiste de formation. Il est diplômé en ingénierie commerciale avec une spécialisation en finance de l’Université Catholique de Louvain en Belgique, une institution réputée pour son excellence académique. Sa carrière professionnelle débute dans le secteur bancaire européen, où il occupe le poste de directeur de l’audit interne chez Dexia (aujourd’hui Belfius) en Belgique. À ce titre, il supervise les contrôles internes, la conformité et l’évaluation des risques à l’international, développant une expertise pointue en gestion financière. De retour en RDC, Wameso rejoint Rawbank, l’une des principales banques commerciales du pays, en tant que directeur du risque, consolidant ainsi son expérience dans le secteur bancaire congolais.

Au-delà de ses réalisations dans le privé, Wameso s’est distingué dans l’administration publique. Avant sa nomination à la BCC, il occupait depuis avril 2021 le poste de directeur de cabinet adjoint du président Tshisekedi, chargé des questions économiques et financières. Auparavant, il était l’un des cinq ambassadeurs itinérants du chef de l’État, chargé de missions diplomatiques et économiques à travers le monde. Élu député national lors des dernières élections législatives, il choisit de ne pas siéger à l’Assemblée nationale pour conserver ses responsabilités au sein du cabinet présidentiel, démontrant son engagement envers les priorités économiques de Tshisekedi.

Wameso a également joué un rôle dans la révision du contrat sino-congolais, un dossier stratégique suivi par l’Inspection générale des Finances, renforçant son image de technocrate rigoureux.

Un choix stratégique de Félix Tshisekedi

La nomination de Wameso à la tête de la BCC n’est pas un simple changement de personnel, mais un signal politique fort, comme l’a souligné un proche du sérail du pouvoir dans un post sur le réseau social X le 26 juillet 2025 : « Il ne s’agit pas d’un simple remplacement, mais d’un signal politique fort. » Cette décision s’inscrit dans un contexte où l’économie congolaise est confrontée à des enjeux complexes, mêlant défis internes et engagements internationaux. Wameso est perçu comme un collaborateur de confiance du président, doté d’une expertise technique et d’une expérience diplomatique précieuse.

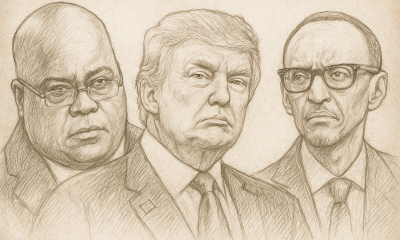

Un élément central de son profil est son rôle clé dans la négociation de l’accord historique entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025. Cet accord, visant à promouvoir la paix et la coopération économique dans la région des Grands Lacs, riche en minéraux critiques comme le coltan, positionne la RDC comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Selon Reuters, cet accord « marque une percée dans les pourparlers et vise à attirer des milliards de dollars d’investissements occidentaux dans une région riche en cobalt ». Wameso, décrit comme un « négociateur central » par certaines sources, a démontré sa capacité à gérer des dossiers sensibles impliquant des enjeux géopolitiques et économiques.

Sa proximité avec le président Tshisekedi, combinée à son expérience dans la coordination des politiques économiques nationales, fait de lui un choix logique pour traduire les engagements internationaux en résultats concrets au niveau national. Cette nomination reflète également la volonté de Tshisekedi de placer des figures de confiance à la tête des institutions clés, comme le souligne Congoprofond.net, qui qualifie cette vague de nominations de « remaniement stratégique ».

Les défis de la BCC

La Banque Centrale du Congo fait face à des défis colossaux pour assurer la stabilité monétaire et financière de la RDC. Selon ses données, le taux d’inflation glissement annuel s’élevait à 7,882 % le 26 juillet 2025, une amélioration par rapport aux 11,3 % de fin 2024, mais toujours préoccupante. Cette baisse, rapportée par la Banque mondiale, résulte d’une meilleure gestion des réserves de change, portées à 2,5 mois d’importations en 2024 grâce aux investissements directs étrangers et aux financements extérieurs.

La stabilisation du taux de change reste une priorité. Le franc congolais (CDF) a subi une dépréciation de 8,7 % en 2024, selon la Banque mondiale, et le taux de change s’établissait à 1 USD = 2 874,8680 CDF le 25 juillet 2025, d’après la BCC. Cette volatilité affecte le pouvoir d’achat des Congolais et la confiance dans la monnaie nationale. La dollarisation de l’économie, où de nombreuses transactions sont effectuées en dollars américains, limite l’efficacité de la politique monétaire, comme le note Dac-presse.com : « Le franc congolais fait face à de multiples défis économiques, notamment l’inflation, le taux de change instable et la dollarisation de l’économie ».

Wameso devra également poursuivre les réformes institutionnelles initiées par sa prédécesseure, Malangu Kabedi Mbuyi, qui ont permis de réduire l’inflation de 23,8 % en 2023 à 6,2 % en 2024, selon Infos27.cd. Ces réformes incluent le renforcement de la gouvernance de la BCC et l’assainissement du système bancaire, des objectifs cruciaux pour répondre aux attentes du Fonds Monétaire International (FMI). Un rapport du FMI publié le 2 juillet 2025 souligne que « la BCC a maintenu une orientation restrictive de la politique monétaire, contribuant à ramener l’inflation à un chiffre pour la première fois en trois ans ».

Enfin, la coordination avec la politique budgétaire est essentielle, dans un contexte où le budget national dépend fortement du secteur minier (plus d’un tiers des recettes) et de l’aide extérieure, attendue à hauteur de 27 % en 2025, selon le Trésor français.

Wameso face aux attentes

Avec son bagage académique et son expérience professionnelle, André Wameso semble bien équipé pour relever ces défis. Son expertise en gestion des risques et en audit interne, acquise chez Dexia et Rawbank, sera précieuse pour renforcer la transparence et la crédibilité de la BCC. Sa participation à des dossiers stratégiques, comme la révision du contrat sino-congolais et l’accord RDC–USA–Rwanda, témoigne de sa capacité à naviguer dans des environnements complexes.

Sa proximité avec le pouvoir exécutif pourrait faciliter la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, un facteur clé pour maintenir la stabilité macroéconomique. Comme le note Zoom-eco.net, « la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires sera cruciale pour maintenir cette tendance positive » en matière de contrôle de l’inflation.

Cependant, des critiques émergent, notamment sur les réseaux sociaux, où certains Congolais, comme Wini Sadewa sur X, questionnent la valeur ajoutée de Wameso : « N’était-il pas déjà dans le système ? Quelle réelle plus-value a-t-il apportée, concrètement ? Juste un poste ? » D’autres, comme Patrick Santu, doutent de son expertise spécifique pour diriger une banque centrale. Ces réserves reflètent une méfiance envers les nominations perçues comme politiques, un sentiment répandu dans un pays marqué par des décennies de gouvernance contestée.

Malgré ces critiques, le parcours de Wameso et son implication dans des dossiers stratégiques suggèrent qu’il a les compétences nécessaires pour diriger la BCC dans cette période critique. Son succès dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des réformes audacieuses tout en répondant aux attentes élevées des Congolais et des partenaires internationaux.

Un cap pour la stabilité monétaire ?

La nomination d’André Wameso à la tête de la BCC est un choix stratégique de la part du président Tshisekedi, visant à placer un expert de confiance pour gérer les défis monétaires et économiques de la RDC. Avec son parcours riche et diversifié, Wameso est bien positionné pour stabiliser le franc congolais, contrôler l’inflation et renforcer le système bancaire. Toutefois, il devra faire face à des attentes élevées et à des critiques, tout en naviguant dans un environnement économique et politique complexe. Dans un pays où la souveraineté monétaire est aussi un levier de souveraineté politique, comme le souligne Daniel Kleber, Wameso a l’opportunité de marquer l’histoire de la BCC.

Heshima Magazine

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoNeutralisation des FDLR en RDC : quels résultats en 30 ans ?