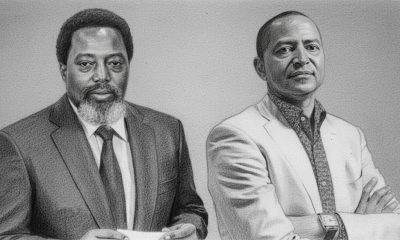

Le 23 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a nommé André Wameso au poste de gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), succédant à Malangu Kabedi Mbuyi. Cette nomination marque un tournant important pour l’institution monétaire du pays, alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis économiques persistants. Qui est André Wameso, et pourquoi Tshisekedi l’a-t-il choisi pour cette position clé ? Heshima Magazine revient sur ce changement à la tête de la plus grande institution financière du pays.

Un parcours riche en expérience

André Wameso, la cinquantaine révolue, originaire de Songololo dans le Kongo-Central, est un économiste de formation. Il est diplômé en ingénierie commerciale avec une spécialisation en finance de l’Université Catholique de Louvain en Belgique, une institution réputée pour son excellence académique. Sa carrière professionnelle débute dans le secteur bancaire européen, où il occupe le poste de directeur de l’audit interne chez Dexia (aujourd’hui Belfius) en Belgique. À ce titre, il supervise les contrôles internes, la conformité et l’évaluation des risques à l’international, développant une expertise pointue en gestion financière. De retour en RDC, Wameso rejoint Rawbank, l’une des principales banques commerciales du pays, en tant que directeur du risque, consolidant ainsi son expérience dans le secteur bancaire congolais.

Au-delà de ses réalisations dans le privé, Wameso s’est distingué dans l’administration publique. Avant sa nomination à la BCC, il occupait depuis avril 2021 le poste de directeur de cabinet adjoint du président Tshisekedi, chargé des questions économiques et financières. Auparavant, il était l’un des cinq ambassadeurs itinérants du chef de l’État, chargé de missions diplomatiques et économiques à travers le monde. Élu député national lors des dernières élections législatives, il choisit de ne pas siéger à l’Assemblée nationale pour conserver ses responsabilités au sein du cabinet présidentiel, démontrant son engagement envers les priorités économiques de Tshisekedi.

Wameso a également joué un rôle dans la révision du contrat sino-congolais, un dossier stratégique suivi par l’Inspection générale des Finances, renforçant son image de technocrate rigoureux.

Un choix stratégique de Félix Tshisekedi

La nomination de Wameso à la tête de la BCC n’est pas un simple changement de personnel, mais un signal politique fort, comme l’a souligné un proche du sérail du pouvoir dans un post sur le réseau social X le 26 juillet 2025 : « Il ne s’agit pas d’un simple remplacement, mais d’un signal politique fort. » Cette décision s’inscrit dans un contexte où l’économie congolaise est confrontée à des enjeux complexes, mêlant défis internes et engagements internationaux. Wameso est perçu comme un collaborateur de confiance du président, doté d’une expertise technique et d’une expérience diplomatique précieuse.

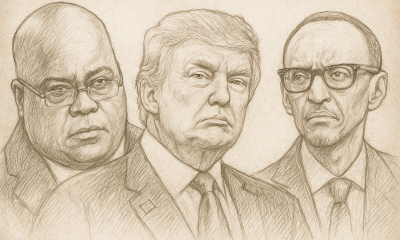

Un élément central de son profil est son rôle clé dans la négociation de l’accord historique entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025. Cet accord, visant à promouvoir la paix et la coopération économique dans la région des Grands Lacs, riche en minéraux critiques comme le coltan, positionne la RDC comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Selon Reuters, cet accord « marque une percée dans les pourparlers et vise à attirer des milliards de dollars d’investissements occidentaux dans une région riche en cobalt ». Wameso, décrit comme un « négociateur central » par certaines sources, a démontré sa capacité à gérer des dossiers sensibles impliquant des enjeux géopolitiques et économiques.

Sa proximité avec le président Tshisekedi, combinée à son expérience dans la coordination des politiques économiques nationales, fait de lui un choix logique pour traduire les engagements internationaux en résultats concrets au niveau national. Cette nomination reflète également la volonté de Tshisekedi de placer des figures de confiance à la tête des institutions clés, comme le souligne Congoprofond.net, qui qualifie cette vague de nominations de « remaniement stratégique ».

Les défis de la BCC

La Banque Centrale du Congo fait face à des défis colossaux pour assurer la stabilité monétaire et financière de la RDC. Selon ses données, le taux d’inflation glissement annuel s’élevait à 7,882 % le 26 juillet 2025, une amélioration par rapport aux 11,3 % de fin 2024, mais toujours préoccupante. Cette baisse, rapportée par la Banque mondiale, résulte d’une meilleure gestion des réserves de change, portées à 2,5 mois d’importations en 2024 grâce aux investissements directs étrangers et aux financements extérieurs.

La stabilisation du taux de change reste une priorité. Le franc congolais (CDF) a subi une dépréciation de 8,7 % en 2024, selon la Banque mondiale, et le taux de change s’établissait à 1 USD = 2 874,8680 CDF le 25 juillet 2025, d’après la BCC. Cette volatilité affecte le pouvoir d’achat des Congolais et la confiance dans la monnaie nationale. La dollarisation de l’économie, où de nombreuses transactions sont effectuées en dollars américains, limite l’efficacité de la politique monétaire, comme le note Dac-presse.com : « Le franc congolais fait face à de multiples défis économiques, notamment l’inflation, le taux de change instable et la dollarisation de l’économie ».

Wameso devra également poursuivre les réformes institutionnelles initiées par sa prédécesseure, Malangu Kabedi Mbuyi, qui ont permis de réduire l’inflation de 23,8 % en 2023 à 6,2 % en 2024, selon Infos27.cd. Ces réformes incluent le renforcement de la gouvernance de la BCC et l’assainissement du système bancaire, des objectifs cruciaux pour répondre aux attentes du Fonds Monétaire International (FMI). Un rapport du FMI publié le 2 juillet 2025 souligne que « la BCC a maintenu une orientation restrictive de la politique monétaire, contribuant à ramener l’inflation à un chiffre pour la première fois en trois ans ».

Enfin, la coordination avec la politique budgétaire est essentielle, dans un contexte où le budget national dépend fortement du secteur minier (plus d’un tiers des recettes) et de l’aide extérieure, attendue à hauteur de 27 % en 2025, selon le Trésor français.

Wameso face aux attentes

Avec son bagage académique et son expérience professionnelle, André Wameso semble bien équipé pour relever ces défis. Son expertise en gestion des risques et en audit interne, acquise chez Dexia et Rawbank, sera précieuse pour renforcer la transparence et la crédibilité de la BCC. Sa participation à des dossiers stratégiques, comme la révision du contrat sino-congolais et l’accord RDC–USA–Rwanda, témoigne de sa capacité à naviguer dans des environnements complexes.

Sa proximité avec le pouvoir exécutif pourrait faciliter la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, un facteur clé pour maintenir la stabilité macroéconomique. Comme le note Zoom-eco.net, « la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires sera cruciale pour maintenir cette tendance positive » en matière de contrôle de l’inflation.

Cependant, des critiques émergent, notamment sur les réseaux sociaux, où certains Congolais, comme Wini Sadewa sur X, questionnent la valeur ajoutée de Wameso : « N’était-il pas déjà dans le système ? Quelle réelle plus-value a-t-il apportée, concrètement ? Juste un poste ? » D’autres, comme Patrick Santu, doutent de son expertise spécifique pour diriger une banque centrale. Ces réserves reflètent une méfiance envers les nominations perçues comme politiques, un sentiment répandu dans un pays marqué par des décennies de gouvernance contestée.

Malgré ces critiques, le parcours de Wameso et son implication dans des dossiers stratégiques suggèrent qu’il a les compétences nécessaires pour diriger la BCC dans cette période critique. Son succès dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des réformes audacieuses tout en répondant aux attentes élevées des Congolais et des partenaires internationaux.

Un cap pour la stabilité monétaire ?

La nomination d’André Wameso à la tête de la BCC est un choix stratégique de la part du président Tshisekedi, visant à placer un expert de confiance pour gérer les défis monétaires et économiques de la RDC. Avec son parcours riche et diversifié, Wameso est bien positionné pour stabiliser le franc congolais, contrôler l’inflation et renforcer le système bancaire. Toutefois, il devra faire face à des attentes élevées et à des critiques, tout en naviguant dans un environnement économique et politique complexe. Dans un pays où la souveraineté monétaire est aussi un levier de souveraineté politique, comme le souligne Daniel Kleber, Wameso a l’opportunité de marquer l’histoire de la BCC.

Heshima Magazine

International2 semaines ago

International2 semaines ago

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago