International

Ces étoiles éteintes en 2020

La vie, la mort, voilà deux circonstances inhérentes à l’être humain au point qu’elles ne sont plus présentées comme une hécatombe, mais une finalité qui n’épargne personne. L’année 2020 a, toutefois, le mérite d’être celle au cours de laquelle la terre a dénombré des millions de morts, et ce, en un temps record.

Une mort naturelle due à l’âge ou des suites de la pandémie à Covid-19, de nombreuses personnes ont quitté la terre des hommes parmi lesquelles des célébrités et de grandes icônes de la vie sociale, politique, sportive et culturelle.

Dans les lignes qui suivent, Heshima Magazine rend un vibrant hommage à ces dignes fils qui ont marqué d’une empreinte indélébile l’histoire.

Published

5 ans agoon

By

La redaction

Les leaders politiques

Mamadou Tandja (1938-2020) :

Ancien chef militaire, il a mené de grandes expéditions de l’armée nigérienne dont la répression de la révolte touarègue sous le Président Ali Salibou dont il a aussi été ministre de l’Intérieur. Après la mort du président Salibou, Mamadou Tandja tentera vainement de prendre le pouvoir lors de la Présidentielle de 1993 et celle de 1996. C’est finalement en 1999 que Mamadou Tandja réussira à saisir les commandes du Niger après avoir remporté le deuxième tour de la présidentielle face à Mahamadou Issou – fou. Il exercera deux mandats soit de 1999 à 2004 et de 2004 à 2009, c’est en voulant modifier la Constitution pour prolonger son bail de trois années qu’il sera déposé par l’armée et placé en résidence surveillée avant d’être finalement transféré à la prison de Kollo. La Justice nigérienne ayant abandonné ses charges contre lui, M. Tandja sera libéré en 2011. Il est mort à Niamey au Niger, le 24 novembre 2020.

Pierre Nkurunziza (1964-2020) :

Né le 18 décembre 1964 à Ngozi dans le Burundi, d’un père Hutu et d’une mère Tutsi, Pierre Nkurunziza était le chef d’un groupe armé hutu avant de se muer en homme politique et de prendre le pouvoir à la présidentielle de 2005. Il sera réélu en 2010 et en 2015 son dernier mandat qu’il achèvera complètement en passant la main au Président actuel, Ndayshimiye. Alors que la pandémie à Covid-19 commence à faire des premières victimes en Afrique, Pierre Nkurunziza n’y accorde aucun crédit affirmant que ce virus mortel n’existe pas dans son pays et préconise même un traitement traditionnel en cas de contamination. Lorsqu’il meurt au mois de juin de suite d’une crise cardiaque, des sources familiales affirment que l’homme de 55 ans était en détresse respiratoire avant de rendre l’ultime souffle. Un symptôme de la forme sévère de Covid-19 qui porte à croire que l’ancien chef de l’Etat burundais aurait peut-être été atteint par une maladie dont il niait l’existence. Les Burundais gardent de lui l’image d’un Président chrétien, sportif dont le premier mandat était caractérisé par la paix dans le pays.

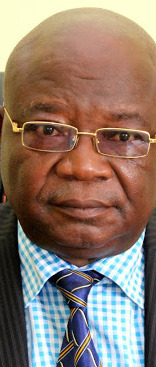

Pierre Buyoya (1949-2020) :

Ancien président burundais, il a dirigé ce pays à deux reprises, de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003. Il sied de noter que ses deux mandats présidentiels, Pierre Buyoya les a obtenus par des coups d’Etat. C’est finalement sous l’égide de Nelson Mandela que cet ancien officier burundais devenu homme d’Etat, signera le 28 août 2000 un accord de Paix à Arusha lequel va ouvrir les chemins de la démocratisation du Burundi. Il cèdera le fauteuil présidentiel en 2003 à Domitien Ndayizeye. Retiré de la vie politique active, Pierre Buyoya était hospitalisé, au tout début du mois de décembre à Bamako, la capitale malienne. Le diagnostic était clair, l’homme de 71 ans était atteint du nouveau coronavirus et placé aussitôt sous respirateur artificiel. Suite à la dégradation de son état, un avion médicalisé sera mis à sa disposition pour le conduire à Paris. C’est à son arrivée dans la capitale française que Pierre Buyoya rendra l’âme. Il n’avait même pas franchi le seuil du centre hospitalier devant le prendre en charge.

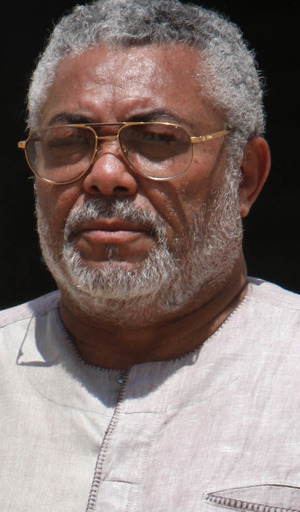

Jerry Rawlings (1947-2020):

Sa beauté, son charme et sa bonne humeur en permanence contrastaient sans cesse avec sa casquette d’homme de l’armée et celle d’un politique invétéré. Et pourtant ce métis né à Accra est considéré comme l’acteur principal de la démocratisation du Ghana. Il prend le pouvoir après un putsh en 1979, il met le Ghana sur orbite par la modernisation des zones rurales, il ralentit la récession à laquelle était confronté son pays, grâce au prêts et aux investissements des capitaux privés, il redresse son économie. Sur le plan politique, il instaure le multipartisme au Ghana et organise deux Présidentielles démocratiques, libres et transparentes dont il est successivement sorti vainqueur. Il cèdera logiquement la présidence après son deuxième mandat tel qu’exigé par la Constitution. Cependant, il se battra bec et ongle en toute démocratie pour que son Vice-Président John Atta Mills soit élu Président du Ghana, ce qui fut fait. Devenu une icône pour toutes les tendances politiques ghanéennes, Jerry Rawlings meurt à l’hôpital universitaire de Korle-Bu d’Accra au Ghana.

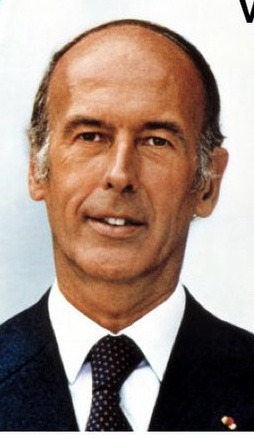

Valéry Giscard d’Estaing (1926- 2020):

“Laissez les choses basses mourir avec leur propre poison”, cette célèbre phrase, VGE l’avait lancé vers la fin de son mandat lorsqu’il est cité dans une affaire de diamant centrafricain. Principal parrain de l’empereur Bokassa qui est accusé de piller la Centrafrique de ses maigres ressources, Giscard d’Estaing nie en bloc son implication dans la mégestion de Bokassa. Cela aura forcément une incidence sur la Présidentielle de 1981 que VGE perdra face à François Mitterrand, le même qu’il avait pourtant battu en 1974 devenant le plus jeune Président français à l’âge de 48 ans. L’héritage de Valéry Giscard d’Estaing est composé de son combat pour la création du G7, la relance du nucléaire en France et les premières heures du développement du projet TGV. A sa mort VGE était membre à vie du Conseil Constitutionnel.

Sindika Dokolo (1972-2020):

Avant Sindika, le patronyme Dokolo était intimement lié à la personne d’Augustin Dokolo, grand homme d’affaires, premier entrepreneur congolais d’envergure ayant œuvré dans la banque, l’automobile, l’alimentaire, l’immobilier, l’aviation, etc. Sindika Dokolo son fils, quant à lui, a fait son apparition en RDC vers les années 2015, 2016 jusqu’à sa mort en 2020, son nom restera dans toutes les bouches. Aux antipodes de son père qui n’était qu’entrepreneur, Sindika est connu pour ses sorties politiques notamment grâce à son mouvement « les congolais debout » qui lui permettait de faire entendre sa voix en dénonçant les injustices sociales en RDC son pays natal. Lui qui s’est installé depuis des années en Angola où il convolait en justes noces avec Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président Eduardo Dos Santos, avait gardé des liens forts avec la RDC, terre de ses ancêtres. Sindika Dokolo était aussi connu pour sa collection d’œuvres d’art considérée comme la plus grande, estimé à de nombreux millions de dollars américains. Grand amateur de la plongée sous-marine, il y laissera la vie près de l’île de Umm-al Haab où il a tenu à pratiquer une plongée très risquée connue sous le nom de al-hiyari, laissant le plongeur ne dépendre que de sa propre capacité à respirer.

Ont brillé sur le gazon et le parquet

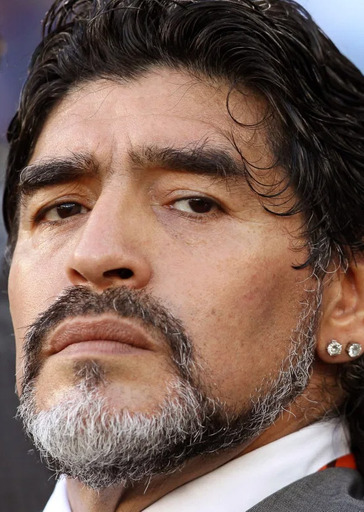

Diego Armando Maradona (1960-2020) :

El Pibe de Oro, le petit garçon en or, c’est ainsi qu’était surnommé celui que de nombreux analystes présentent comme le plus grand footballeur argentin de tous les temps, certains le comparant à Lionel Messi. Si son succès avec le club italien de Naples et son sacre avec l’Argentine en 1986 le placent au sommet du monde, ses deux buts marqués en finale contre l’Angleterre le font entrer au panthéon des plus grands. Le premier but est sujet à polémique puisqu’il le marque de la main, la fameuse main de Dieu ayant soulevé de graves protestations. Au cours de la même partie et comme pour se faire pardonner, il prend la balle depuis son camp, dans une sorte de slalom, pour dribbler trois, quatre, cinq joueurs anglais y compris le gardien avant de marquer dans le but vide. Incroyable. Son addiction à la drogue sonnera le glas de sa carrière. Par la suite l’homme tentera vainement de lutter contre une prise de poids excessive avant de mourir à l’âge de 60 ans, dans un hôpital argentin n’ayant pas remporté sa victoire contre une tumeur dans le cerveau.

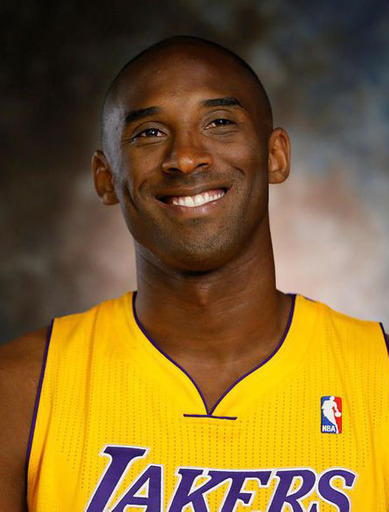

Kobe Bryant (1978-2020) :

S’il avait été professionnel à la deuxième moitié de la décennie 80, il aurait assurément fait partie de la dream team (Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pipen, Charles Barkley, Patrick Ewing, etc.) qui a remporté la médaille d’or de Basket aux Jeux Olympiques de 1986. Il est compté parmi les virtuoses que le championnat américain de Basket, la prestigieuse NBA ait connus. Longtemps sociétaire du Los Angeles Lakers, Kobe Bryant a brillé sur tous les parquets des Etats-Unis concurrençant le grand Michael Jordan et surclassant d’autres basketteurs pour qui il est une véritable idole. C’est d’ailleurs comme une trainée de poudre que s’est répandue la nouvelle de sa mort avec sa famille suite à un crash de son hélicoptère. Une mort tragique qui a déclenché des hommages à travers la planète.

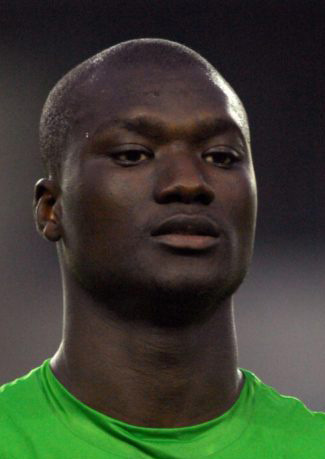

Pape Bouba Diop (1978-2020) :

Arborant le dossard numéro 19 de l’équipe nationale du Sénégal, le colosse des lions de la Téranga a jeté le premier coup de bêche pour l’inhumation de l’équipe de France championne du monde en titre, lors du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. A l’issue d’un match épique entre les deux Nations historiquement liées par une relation de colonisateur-colonisé, Pape Bouba Diop va sceller la victoire sénégalaise d’un coup de pied presque à la sauvette à bout portant. Dès cet instant, les projecteurs étaient braqués sur lui, l’accompagnant à Lens, à Portsmouth ou encore à Westham. Il décède en novembre 2020 après avoir lutté des années durant contre la maladie de charcot.

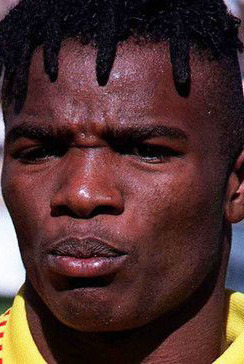

Emeka Mamale (1977-2020) :

il est au panthéon des génies du football congolais, son nom est cité dans le cercle très fermé de Kakoko, Muntubile Santos, Biscotte Mbala, Matumona Roum et Mputu Trésor. L’épopée de la Coupe d’Afrique des Nations Burkina Faso 1998 restera la plus belle ligne de sa page d’histoire. Sa coupe rasta, son sparadrap à la nuque et son short remonté jusqu’au niveau du haut de la cuisse flirtaient à merveille avec sa façon de gérer le cuir sur un terrain de football. Que ce soit à Matete, à Matonge ou au Dcmp, Mamalé a ébloui le public sportif congolais par ses dribbles et la précision de ses centres. Révélation des léopards 1996, il s’envolera par après pour l’Afrique du Sud, la Corée du Sud avant de descendre à Mazembe, Dcmp et Elima de Matadi. Ses derniers jours, l’enfant terrible du football congolais (ndlr : à cause de son franc-parler et la gestion de ses contrats) les passera comme entraîneur d’équipes de jeunes. Il rendra l’âme à l’hôpital Saint-Joseph de Kinshasa souffrant des problèmes respiratoires.

Les as de la musique

Manou Dibango (1933-2020) :

Aussi connu sous le pseudonyme de Papagroove, Manu Dibango est rattaché à un instrument : le saxophone. C’est avec cela que le natif de Douala au Cameroun, va sillonner la planète prestant sur les plus grandes scènes avec de grands noms de la musique tant africaine que mondiale. Décédé à Melun en France du coronavirus, Manu Dibango est sans nul doute sorti d’une renommée africaine à celle de tout un continent suite à son contentieux avec la légende de la musique pop, Michael Jackson. Le chanteur américain a repris dans un rythme pop, le refrain de la célèbre chanson de Dibango « Soul Makoussa » édité en 1972.

Meridjo Belobi (1952-2020) :

Machine ya kauka, un surnom que lui a attribué le chanteur Evoloko Atshuamo en référence au son que produit le contact entre les roues d’une locomotive et le rail. Meridjo s’en inspirera pour créer le rythme du sébène, partie dansée avec des cris cadencés de la musique congolaise. Si la batterie a été introduite dans la musique de la RDC dans les années 1960 par Seskain Molenga, la paternité du rythme sébène revient à Meridjo. Ce dernier a œuvré presque toute sa vie au sein du groupe Zaïko Langa Langa, géniteur du sébène.

Chevaliers de la plume

Lukunku Sampu (1938-2020):

Son image reste rattachée à celle de Franco Luambo Makiadi, non parce qu’ils étaient grands amis et que le premier ne manquait pas de le faire venir sur son plateau de la télévision nationale, mais surtout parce que Lukunku Sampu est celui qui réalise l’interview historique, la dernière que donnera Luambo avant sa mort à Namur le 09 octobre 1989. Dans cette interview tournée dans les installations où Franco de Mi Amor apparaît sensiblement fondu ayant perdu plus de 30 kilos, le grand maître de la musique congolaise fait de grandes révélations sur ses pratiques fétichistes qu’il avoue avoir laissées. Après la disparition de Luambo Makiadi, Lukunku Sampu disparaîtra lui aussi progressivement de la télévision pour devenir diplomate en fonction au Portugal. Il est considéré comme une icône de la presse congolaise en général et des émissions de variétés en particulier.

Kasonga Tshilunde (2020) :

Incroyable, il est rare que des gens meurent après avoir remporté de grands combats, leurs victoires ont tendance à leur conférer une nouvelle jeunesse. L’ancien Président de l’Union Nationale de la Presse Congolaise n’aura pas eu la même chance. Au mois d’octobre, il remporte haut la main l’élection à la tête de l’UNPC après un plébiscite décroché depuis la ville côtière de Muanda où la corporation s’était réunie sous la bénédiction de madame Denise Nyakeru, épouse du Président Félix Tshisekedi. Il ne sera pas resté un mois dans sa peau de président réélu avant d’être terrassé par la maladie qui finira par l’emporter dans l’au-delà.

Sara Fani Da Cruz (décembre 2020) :

Est-il possible de mourir si jeune, si belle et si talentueuse? Si d’aucuns considèrent cela comme une catastrophe, la mort de Sara Fani Da Cruz vient tout confirmer. La presse congolaise qu’elle soit de l’ancienne ou de la nouvelle école s’est effondrée à l’annonce de la terrible nouvelle de la mort de l’ancienne présentatrice des « prime » du Journal télévisé sur la chaîne Digital Congo. Partie au Maroc pour vaincre son combat contre une tumeur au cerveau, elle n’aura pas eu les forces nécessaires pour venir à bout de son geôlier, laissant derrière elle un mari, une fillette de presque deux ans et une corporation aux abois. Sara Fani Da Cruz, métisse de par son teint, charismatique et convaincante avait pourtant un sourire pouvant illuminer les visages les plus ténébreux. C’est l’effet que son passage à la télévision produisait presque automatiquement des années durant, avant qu’elle quitte les médias pour entrer aux services de l’ancienne Première Dame de la RDC, Olive Lembe, inconsolable devant la dépouille de sa petite Sara.

You may like

-

Grands Lacs: Paul Kagame, un catalyseur de crise ?

-

Expansion du conflit en RDC : l’Ouganda peut-il mettre ses menaces à exécution ?

-

Conflits armés en RDC : retour sur un drame qui dure depuis 30 ans

-

RDC : Goma assiégée par l’armée rwandaise, Washington promet des sanctions

-

RDC : Tshisekedi annule son voyage au Venezuela, l’armée reprend du terrain à Masisi

-

RDC : Tshisekedi pas satisfait de l’Union sacrée, 4 ans après la fin du FCC-CACH

International

Corridor transafricain de Lobito : Le Lualaba entend transformer ce méga-projet en moteur de croissance

Published

2 jours agoon

septembre 11, 2025By

La redaction

Les enjeux économiques du projet du Corridor de Lobito étant colossaux, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka est déterminée à atteindre simultanément plusieurs objectifs de développement, notamment transformer ce couloir en moteur de croissance durable pour sa province. Sans atermoiement, elle s’y prépare avec un dossier soigneusement préparé et bien ficelé.

Chemin de fer long de 1 300 km et bénéficiant d’un financement de 1,3 milliard de dollars, le projet transatlantique de Lobito est salué pour son aspect « accélération de l’exportation de minerais critiques et baisse des coûts logistiques ». Sa concrétisation vient mettre en rude concurrence les Américains et les Chinois autour des minerais, notamment ceux de la RDC

Cependant, au-delà de l’aspect logistique, Fifi Masuka Saini voit de grands enjeux économiques pouvant booster de manière tentaculaire le développement en RD Congo. Acteur majeur dans la production des minerais stratégiques employés dans la transition énergétique, le Lualaba a beaucoup à gagner une fois ce projet de ligne ferroviaire opérationnel, visant à relier la Zambie à l’Atlantique en passant par la RDC et l’Angola.

Le voile de ce que la cheffe de l’exécutif provincial du Lualaba envisage de faire sur cet axe était levé lors de la 6éme édition du Katanga Business Meeting, organisée en mai 2025 à Kolwezi. Lors de l’ouverture de ce forum, Fifi Masuka a clairement affirmé que le corridor de Lobito doit servir premièrement les intérêts du peuple congolais. « Il est plus qu’urgent de faire de ce corridor un axe de transformation pour le peuple congolais et non une simple voie d’exportation de minerais », a-t-elle déclaré. Pour ce faire, elle a appelé à une gestion transparente et collective afin de garantir que les bénéfices profitent en premier lieu aux populations locales.

Le Lualaba a déjà son canevas

La gouverneure Masuka a déjà un dossier bien élaboré pour ce projet dont Costas Musunka, initiateur de Katanga Business Meeting, souhaite voir devenir le système circulatoire de l’industrialisation du Katanga. Pour la gouverneure du Lualaba, il s’agit d’une opportunité de dynamisation de l’économie locale par la création des zones économiques spéciales, des centres logistiques, des cadres industriels et des chaînes manufacturières.

Selon le Vice-premier ministre et ministre de l’Économie, Mukoko Samba, qui a aussi participé à cette grande conférence, le corridor doit « être un couloir industriel intégré où circuleront matières premières transformées, technologies propres et compétences transfrontalières ».

Entre autres, le Lualaba prévoit l’érection de cinq gares industrielles le long du tracé, chacune spécialisée dans un maillon de la valeur minière, un réseau comprenant des hubs technologiques.

Un corridor porteur de développement

Lors de la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito tenue en décembre 2024 en Angola, le Président Félix Tshisekedi avait déclaré ce qui suit : « Le corridor de Lobito est bien plus qu’un axe de transport. C’est une opportunité unique d’intégration régionale, de transformation économique et d’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens ».

Le chef de l’État congolais estime que ce projet offre beaucoup d’opportunités, jusqu’à 30 000 emplois. D’où l’implication du gouvernement central par le biais de plusieurs ministères, notamment ceux de l’Industrie, des Transports et des Infrastructures.

Des équipes sont même à pied d’œuvre. Au ministère de l’Industrie, par exemple, Hélène Miasekama Kiese, DG de la Direction générale du corridor de développement industriel (DGCDI), affirme que des études de planification sont en cours selon une vision globale.

La DGCDI, outil de planification industrielle et de diversification économique du pays, envisage des retombées concrètes pour la population locale. Elle voit en ce projet particulièrement une opportunité de désenclavement du bassin agricole du Kasaï, de construction des routes de desserte agricole, ainsi que le développement de parcs agro-industriels.

Roger Te-Biasu, coordonnateur de la Cellule d’appui technique du gouvernement congolais (Cepcor), qui gère les activités des corridors de transports, pense que ce projet va positivement impacter l’économie de la RDC. La pleine opérationnalisation de ce corridor, en effet, permettra l’accès et la circulation d’intrants indispensables aussi bien à l’industrie minière qu’agricole. « Le corridor de Lobito constitue un levier stratégique pour la stabilité, le désenclavement et le développement de la région », a déclaré Jean-Pierre Bemba, le 23 juin 2025 à Luanda, au 17éme sommet des affaires États-Unis – Afrique.

Hubert MWIPATAYI

International

Kigali et les FDLR : un dialogue inter-rwandais pour en finir avec la crise en RDC est-il possible ?

Published

3 semaines agoon

août 21, 2025By

La redaction

Depuis des décennies, l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre d’un conflit aux ramifications complexes, où les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et les incursions répétées du Rwanda occupent une place centrale. Alors que Kigali justifie ses interventions par la menace que représentent ces rebelles hutus, accusés d’être les héritiers des génocidaires de 1994, la RDC dénonce une manipulation visant à légitimer pillages et déstabilisation. Entre accusations mutuelles et cycles de violence, la possibilité d’un dialogue inter-rwandais, impliquant le gouvernement rwandais et les FDLR, émerge comme une piste pour mettre fin à cette crise. Cet article explore les enjeux, les obstacles et les perspectives d’une telle initiative, tout en décryptant les justifications récurrentes de Kigali pour ses actions sur le sol congolais.

Les FDLR, nées dans les camps de réfugiés après le génocide rwandais de 1994, sont souvent présentées par Kigali comme une menace existentielle. Composées en partie d’anciens Interahamwe et de miliciens hutus ayant fui le Rwanda, elles se sont établies dans l’Est de la RDC, où elles mènent des activités de guérilla en RDC tout en s’intégrant parfois aux communautés locales. Selon un rapport de l’ONU publié en décembre 2023, les FDLR compteraient environ 1 000 à 1 500 combattants, un chiffre bien inférieur à leur influence passée, mais suffisant pour servir de justification aux violations du territoire congolais par l’arme rwandaise. Kigali affirme que ces rebelles planifient des attaques contre son territoire, une rhétorique qui légitime ses opérations militaires transfrontalières.

Pourtant, Kinshasa et plusieurs observateurs remettent en question cette narrative. Dans un article publié le 14 février 2025, Heshima Magazine souligne que le Rwanda utilise les FDLR comme un « prétexte pour tuer et piller la RDC », notamment pour s’approprier les richesses minières du Nord et Sud-Kivu. Les rapports du Groupe d’experts de l’ONU confirment que des unités de l’armée rwandaise, souvent en soutien au M23, contrôlent des zones riches en coltan et or, exploitant illégalement ces ressources. Cette exploitation, couplée à des massacres et déplacements massifs de populations, alimente la méfiance congolaise. « Le Rwanda brandit la menace des FDLR pour justifier une guerre économique et territoriale », déclare un analyste basé à Goma, interrogé par Actualité.cd le 10 janvier 2025. Cette dynamique met en lumière la nécessité d’un dialogue qui démystifie le rôle des FDLR.

Les incursions rwandaises : une stratégie de déstabilisation

Depuis la fin de la deuxième guerre du Congo en 2003, le Rwanda a été accusé à maintes reprises de soutenir des groupes armés en RDC, notamment le M23, pour maintenir son influence dans la région. Kigali nie officiellement tout soutien au M23, mais des preuves solides documentées par l’ONU, incluant des témoignages de déserteurs rwandais, contredisent ces démentis. Ces incursions, souvent justifiées par la « nécessité de neutraliser les FDLR », ont exacerbé les tensions entre Kinshasa et Kigali. En 2022, le président Félix Tshisekedi a publiquement dénoncé l’« agression rwandaise », une position réitérée lors du sommet de l’Union Africaine en février 2025, où il a appelé à des sanctions contre Kigali.

Les conséquences de ces interventions sont dévastatrices. Selon l’ONG International Crisis Group, dans son rapport de janvier 2025, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées dans l’Est de la RDC depuis 2020, en grande partie à cause des conflits impliquant le M23 et d’autres groupes soutenus par le Rwanda. Les populations locales, comme l’exprime Jeanne Mbuyi, une agricultrice de Rutshuru : « Nous vivons dans la peur constante. Les FDLR, le M23, les RDF, tout le monde nous attaque. Un dialogue entre Rwandais pourrait nous rendre la paix. » Cette aspiration à une solution pacifique reflète un sentiment croissant parmi les Congolais, qui voient dans un règlement inter-rwandais une issue possible à la crise.

Les tentatives de dialogue au Rwanda : une histoire d’échecs

L’idée d’un dialogue inter-rwandais n’est pas nouvelle, mais elle s’est heurtée à des obstacles majeurs. En 2009, des négociations entre Kigali et les FDLR, facilitées par la RDC, ont échoué en raison du refus des rebelles de désarmer sans garanties politiques et de l’inflexibilité du gouvernement rwandais. Heshima Magazine, dans son article daté du 4 juillet 2025, revient sur le nouvel accord visant à neutraliser les FDLR qui a été signé dans le cadre du processus de Nairobi, mais il a donné lieu à « deux récits » divergents : Kinshasa insiste sur une coopération régionale, tandis que Kigali continue de privilégier une solution militaire. « Les FDLR ne sont pas une entité monolithique. Certains veulent rentrer au Rwanda, mais Kigali refuse de négocier avec ceux qu’il qualifie de génocidaires », explique un diplomate cité par Radio Okapi.

Les initiatives régionales, comme le processus de Luanda sous l’égide de l’Angola, ont tenté de rapprocher les positions. En novembre 2023, un sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l’Angola a abouti à un engagement pour désarmer les FDLR, mais les résultats restent limités. La RDC accuse Kigali de ne pas respecter les termes de l’accord, tandis que le Rwanda reproche à Kinshasa son incapacité à contrôler les FDLR. Ces désaccords soulignent la méfiance mutuelle, mais aussi l’absence d’un cadre inclusif impliquant directement les FDLR comme acteurs politiques plutôt que comme simples belligérants.

Les défis d’un dialogue inter-rwandais

Organiser un dialogue entre Kigali et les FDLR pose des défis colossaux. D’une part, le gouvernement rwandais, dirigé par Paul Kagame, adopte une position intransigeante envers les FDLR, les considérant comme une menace idéologique et sécuritaire. Dans une interview accordée à RFI le 20 avril 2024, le ministre rwandais des Affaires étrangères a réaffirmé que « tout dialogue avec les FDLR équivaudrait à légitimer le génocide ». Cette rhétorique complique toute tentative de négociation, car elle exclut a priori la possibilité d’un compromis.

D’autre part, les FDLR elles-mêmes sont divisées. Selon un rapport de l’Institute for Security Studies publié en juin 2024, une faction modérée, dirigée par des leaders comme Ignace Murwanashyaka, serait prête à négocier un retour pacifique au Rwanda en échange de garanties d’amnistie et de réintégration. Cependant, une frange plus radicale, basée dans les forêts du Nord-Kivu, continue de s’opposer à tout dialogue. « Un dialogue inter-rwandais nécessiterait une médiation neutre, peut-être sous l’égide de l’ONU ou de l’Union Africaine, pour garantir la sécurité des parties », suggère Pierre Kanda, un politologue congolais interrogé par Heshima Magazine.

La question de la justice transitionnelle constitue un autre obstacle. Les FDLR exigent des garanties contre les poursuites pour crimes passés, une demande inacceptable pour Kigali, qui insiste sur la responsabilité pénale des génocidaires. Pourtant, des modèles comme les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud pourraient inspirer une solution. « Un dialogue qui associe justice, réconciliation et développement pourrait briser le cycle de la violence », estime Judith Nshimirimana, une militante des droits humains au Rwanda. Une lueur d’espoir pour la RDC ? Malgré les défis, un dialogue inter-rwandais pourrait transformer la dynamique régionale. En désarmant ce qu’il en reste des FDLR et en facilitant leur retour ou leur réinstallation, le Rwanda perdrait son principal argument pour intervenir en RDC. Cela exigerait toutefois un engagement sincère de Kigali, ce que beaucoup doutent, vu les bénéfices économiques colossaux qu’il tire de l’exploitation des minerais congolais. Un rapport de Global Witness publié en mai 2024 révèle que le commerce illégal de minerais dans l’Est de la RDC génère des centaines de millions de dollars, dont une part significative transite par le Rwanda. Un dialogue réussi pourrait donc non seulement pacifier la région, mais aussi contraindre Kigali à revoir sa stratégie économique.

Pour la RDC, l’enjeu est tout aussi crucial. En neutralisant les FDLR, Kinshasa pourrait renforcer sa souveraineté sur l’Est du pays et concentrer ses efforts sur la lutte contre d’autres groupes armés. « Si le Rwanda et les FDLR trouvent un accord, la RDC pourrait enfin respirer », déclare Joseph Munganga, un commerçant de Goma. Cependant, la réussite d’un tel dialogue dépendra de la volonté politique des acteurs, d’une médiation internationale crédible et d’un soutien régional robuste.

Une paix à construire ensemble

La crise dans l’Est de la RDC, alimentée par la question des FDLR et les incursions rwandaises, ne trouvera de solution durable que par un dialogue inclusif entre Rwandais. Si les obstacles sont nombreux, méfiance mutuelle, divergences idéologiques, intérêts économiques, les aspirations des populations congolaises et rwandaises à la paix constituent une force motrice. Un dialogue inter-rwandais, s’il est bien encadré, pourrait non seulement neutraliser les FDLR, mais aussi démanteler les justifications de Kigali pour ses interventions. Comme le souligne un rapport de l’Union Africaine de mars 2025, « la paix dans les Grands Lacs passe par une coopération courageuse et transparente ». L’heure est peut-être venue pour Kigali et les FDLR de s’asseoir à la table des négociations, pour le bien du Rwanda, la RDC et de la région tout entière.

JCN

International

Neutralisation des FDLR : un accord, mais deux récits entre Rwandais et Congolais

Published

2 mois agoon

juillet 4, 2025By

La redaction

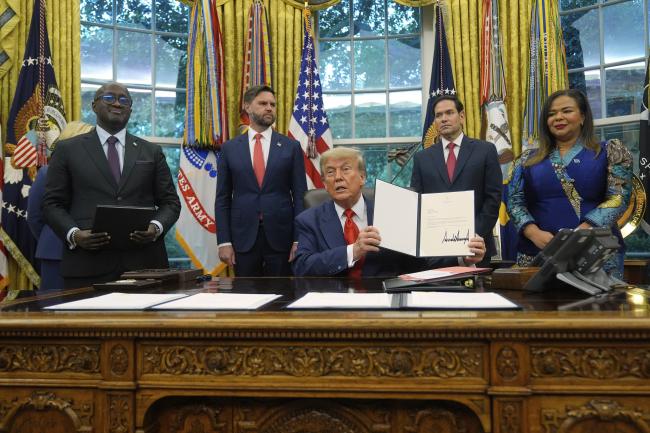

La sempiternelle question des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) en République Démocratique du Congo (RDC) est au cœur d’une controverse après l’engagement pris par le gouvernement congolais, dans le cadre de l’Accord de paix de Washington, pour neutraliser ce groupe armé hostile au régime de Kigali. Malgré la signature de l’accord, l’incrédulité règne à Kinshasa par rapport au succès d’une telle opération.

Dans l’accord de paix signé le 27 juin à Washington, aux États-Unis, la RDC et le Rwanda ont convenu de mettre en œuvre le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces ou la levée des mesures défensives du Rwanda (CONOPS). Un plan négocié le 31 octobre 2024, à Luanda, et qui constitue une annexe de cet accord de paix. Si le document signé par les deux parties a été salué en RDC, la question de la neutralisation des FDLR continue de susciter des controverses au sein de la classe politique congolaise et même dans la société civile. Pour l’opposant Martin Fayulu, la question des FDLR devient pour le Rwanda « un prétexte permanent ». La question des FDLR « ne doit pas être indéfiniment imputée au Congo », affirme-t-il.

Les FDLR constituent un groupe armé issu d’anciens génocidaires rwandais, présent dans l’est de la RDC depuis 1994, après la chute du régime du président rwandais Juvénal Habyarimana. Portant des armes et accompagnés des réfugiés civils rwandais, ils sont entrés au Congo avec l’autorisation de la communauté internationale. Ils ont été plusieurs fois neutralisés par l’armée congolaise (FARDC) ou souvent dans le cadre des opérations conjointes avec l’armée rwandaise (RDF). Mais malgré ces opérations, la présence de ce groupe constitue toujours une épine sous le pied de la RDC.

Malgré des opérations militaires conjointes, le Rwanda continue d’accuser la RDC de collaborer avec ces rebelles et de mettre en danger la sécurité du Rwanda. En septembre 2022, lors d’une interview accordée à France 24 et RFI, le président de la RDC, Félix Tshisekedi qualifiait ce groupe armé d’une « force résiduelle réduite au banditisme qui ne constitue plus une menace pour le Rwanda ». En mai 2023, la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) avait affirmé avoir rapatrié 30 000 combattants des FDLR depuis 2014. Cette mission onusienne estimait à moins de 1 000 le nombre de ceux qui restaient encore sur le sol congolais.

Un piège sans fin pour la RDC ?

Depuis 30 ans, la RDC reste dans ce piège sans fin. Le Rwanda accuse régulièrement le pays de Félix Tshisekedi d’héberger ces rebelles en dépit des opérations militaires conjointes, notamment celle dénommée « Umoja wetu » menée par les armées congolaise et rwandaise en 2009. Cette opération qui avait duré deux mois avait permis de tuer quelque 153 combattants FDLR, d’après le bilan officiel. En 2020, l’ambassadeur du Rwanda en RDC avait affirmé que cette force négative ne représentait plus un danger pour le Rwanda.

Mais avec cet accord de paix de Washington, le Rwanda a réussi à imposer au gouvernement congolais l’engagement de neutraliser à nouveau cette force négative. « Les FDLR, ce sont des forces qui sont soutenues par le gouvernement congolais, qui sont même intégrées dans les FARDC. Même les rapports des Nations unies le disent. Donc ce n’est pas seulement le Rwanda qui le dit », a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe.

Pourtant, les zones habituellement occupées par les FDLR sont aujourd’hui entre les mains de l’armée rwandaise et des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Un fait que réfute le chef de la diplomatie rwandaise qui affirme que les FDLR ne se trouvent pas sur le territoire contrôlé par le M23 ; « elles sont intégrées dans l’armée du Congo et collaborent avec l’armée congolaise ». « Le gouvernement congolais admet que les FDLR sont un problème à neutraliser, ce qui va offrir la voie à la levée de nos mesures de défense », a-t-il ajouté. Cette lecture de l’accord de paix inquiète plusieurs Congolais en RDC.

Un étudiant de l’université de Kinshasa, Joël Basta, s’interroge : « Si les FDLR ne se trouvent pas dans les territoires contrôlés par le M23 et l’armée rwandaise, que font-ils là-bas, dans ce cas, si l’on s’en tient aux raisons avancées par le Rwanda pour justifier son invasion de l’Est du pays ? Et pourquoi les troupes rwandaises opèrent-elles si loin de l’endroit où sont censés être les FDLR ? Les traquent-ils là où ils ne se trouvent pas ? Cela démontre à suffisance que le Rwanda exploite cette question pour piller les richesses minières de la RDC tout en massacrant notre population. »

Pour Mukwege, il y a une possible prolongation du conflit…

Prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege reste sceptique et pense que cet accord sème les graines d’une prolongation du conflit. « Nos craintes semblent avoir été fondées car cet accord ne se base pas sur la reconnaissance par le médiateur américain qu’il y a un État agresseur, le Rwanda, qui défie chaque jour le droit international en totale impunité, et un pays agressé, la RDC qui subit de plein fouet les effets néfastes d’une géopolitique cynique », a-t-il déclaré en marge d’un concert pour la paix en RDC livré depuis la Belgique. « Si en apparence, l’accord semble se baser sur le respect de l’intégrité territoriale, diverses dispositions montrent que les graines de la prolongation du conflit sont déjà plantées », a-t-il fait savoir.

Pour le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu pendant douze ans, cette rhétorique du Rwanda sur les FDLR a aveuglé le monde depuis 30 ans, accusant Kigali de désinformation. « Depuis 30 ans, les Rwandais ont occupé l’Est de la RDC pendant huit ans, principalement le lieu où était supposé être ce mouvement des FDLR : de 1998 à 2003 (cinq ans), de 2022 à 2025 (trois ans). Seuls, les Rwandais y ont été ou y sont », a indiqué Julien Paluku. Il note que tous les rapports des experts de l’ONU indiquent qu’il ne reste plus qu’un millier de combattants, « constitués en majorité des FDLR recyclés par le régime de Kigali ». « Maintenant que nous avons tout expliqué au monde entier comme acteurs de terrain, la rhétorique des FDLR, la haine tribale, la stigmatisation ne passent plus », rétorque Paluku.

En 2022, Félix Tshisekedi qualifiait ces accusations de « fausse excuse » de la part du Rwanda qui poursuit des intérêts économiques sur le sol congolais. « Je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu’il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à deux reprises des centaines de combattants des FDLR. C’est même une preuve de bonne foi », avait-il expliqué.

Risque d’une coalition des armées rwandaise et congolaise

Dans ce piège sans fin, Kigali risque de dire que Kinshasa manque de volonté pour traquer ces FDLR. En revanche, le gouvernement congolais pourrait autoriser une nouvelle opération conjointe entre l’armée rwandaise et celle de la RDC pour rechercher ensemble les combattants FDLR à neutraliser. « Le gouvernement congolais cherchera à démontrer sa bonne foi dans l’application de l’accord de paix de Washington en autorisant l’entrée officielle des troupes rwandaises sur le sol congolais pour traquer ces FDLR », explique Edgar Mavungu, analyste des questions sécuritaires en RDC. Malgré l’accord de paix, les deux gouvernements continuent d’avoir un entendement contraire quant à l’application des engagements pris à Washington.

Lors d’une conférence de presse organisée quelques heures après la signature de l’accord à la Maison Blanche, le chef de la diplomatie rwandaise avait laissé entendre que le retrait des troupes de son pays était subordonné à la neutralisation préalable des FDLR. Une interprétation que la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a catégoriquement rejetée, rappelant que l’accord signé ne souffre d’aucune ambiguïté. Plus tard, dans un entretien accordé à la télévision publique, la RTNC, elle a expliqué que le retrait des troupes rwandaises était une priorité dans l’application de l’accord. « Le premier volet, c’est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR, donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l’accord est très clair là-dessus », avait-elle affirmé. Mais pour son homologue rwandais, ce « désengagement » dont l’accord fait allusion concerne les groupes armés non étatiques.

Les récits sur cet accord restent irréconciliables. Ce qui augure des possibles tensions dans l’avenir. L’administration Trump, artisan de cette médiation américaine pour la signature de l’accord de paix, s’est félicitée d’un succès obtenu « dans un temps record ». Mais l’application de ces engagements risque de ne pas être un long fleuve tranquille.

Heshima

Trending

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRutshuru : quand le silence international devient complice d’un génocide rampant

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoAugmentation des recettes du budget 2026 : la DGI mise à contribution

-

International3 semaines ago

International3 semaines agoKigali et les FDLR : un dialogue inter-rwandais pour en finir avec la crise en RDC est-il possible ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoUnion Sacrée : Tshisekedi remodèle son appareil politique

-

Economie3 semaines ago

Economie3 semaines agoSubventions coûteuses du carburant en RDC : le prix à payer pour stabiliser les prix

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoEn RDC, la DGI s’efforce de bâtir une culture fiscale

-

Nation3 jours ago

Nation3 jours agoCoupe du Monde 2026 : Nouvel espoir brisé pour la RDC, 51 ans après ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Constant Mutamba, son rêve de la présidentielle 2028 brisé ?