Economie

RDC : la descente aux enfers du géant des années 70

La RDC, dont l’économie reste très dépendante du secteur minier, soumise aux aléas des cours internationaux, est un Etat qui reste en situation de fragilité. Les perspectives de croissance pour 2021 et 2022 sont toutefois plus favorables. Courant 2019, la baisse des cours des matières premières avait fortement fragilisé son cadre économique au point de nécessiter l’intervention d’urgence du FMI.

Published

2 ans agoon

By

RedactionH

L’économie de la République démocratique du Congo, après une période de relatif dynamisme économique, a subi une sévère dépression dans le milieu des années 1980 et 2000, liée aux guerres civiles. Avec une croissance économique de 8,2 % en 2008 et de 2,7 % en 2009, la RDC a ensuite été l’un des pays d’Afrique les plus touchés par la crise de 2008-2009.

Entre 2010 et 2015, le pays a connu une croissance moyenne de 7,9 % avec un pic de 9,2 % en 2014 et une inflation largement maîtrisée. Avec la chute du prix des matières premières et la crise politique en 2016, le taux de croissance n’était plus que de 2,4 % avant de remonter à 3,4 % en 2017. Malgré cela, la RDC se modernise rapidement et affiche une évolution positive dans le développement de l’IDH en 2016. De nombreux projets ont renforcé le système de santé notamment maternelle et infantile, ont amélioré l’accès à l’électricité et l’approvisionnement en eau notamment dans le cadre de programmes de réhabilitation urbaine et sociale.

Après l’indépendance, les quotas à l’importation renforcent l’industrie nationale. Entre 1960 et 1970, l’histoire économique est marquée par des problèmes politiques (éclate ment des structures politiques et effondrement administratif) et les problèmes de cours des matières premières. Si la colonisation a légué au nouvel État une économie productive et équipée, la croissance ne suit pas. Elle s’était arrêtée dès la fin de 1957, provoquée surtout par des récessions conjoncturelles, une baisse des investissements privés et la fuite massive des capitaux. Le Congo commence son cycle de problèmes économiques et géopolitiques. L’économie résiste malgré tout, grâce au dualisme économique et à la prédominance du secteur étranger.

Les années Mobutu

À cause de l’important potentiel du pays, la corruption s’est très tôt installée, sous le régime de Mobutu Sese Seko (1965-1997), avec une mainmise du pouvoir sur l’économie pour en détourner les profits dans le cadre d’un enrichissement personnel. La désorganisation du pays était telle qu’au début des années 1990, l’économie souterraine du Zaïre était estimée à trois fois le montant officiel du PIB.

Accord de 2007 avec la Chine

Après un voyage à Pékin du ministre des infrastructures Pierre Lumbi en 2007, la Chine a annoncé en septembre 2007 un accord de crédit portant sur 8,8 milliards de dollars, ayant pour objectif premier la réanimation du secteur minier.

En contrepartie de l’exploitation des ressources minières (cuivre, cobalt et or), la Chine s’engage ainsi à construire les infrastructures du pays (routes, liaison optique au West Africa Cable System, hôpitaux, universités, logements, etc.). La convention de troc prévoit 6,3 milliards d’euros d’investissement, dont 4,2 destinés au développement des infrastructures et 2,1 à la relance du secteur minier, la maîtrise d’ouvrage incombant à une société mixte, la Sicomines, dont la RDC détiendra 32 % des parts. Les chantiers sont confiés à la China Railway Engineering Corporation et à la Sinohydro Corporation. Le FMI a critiqué l’engagement chinois, y voyant officiellement un alourdissement de la dette publique.

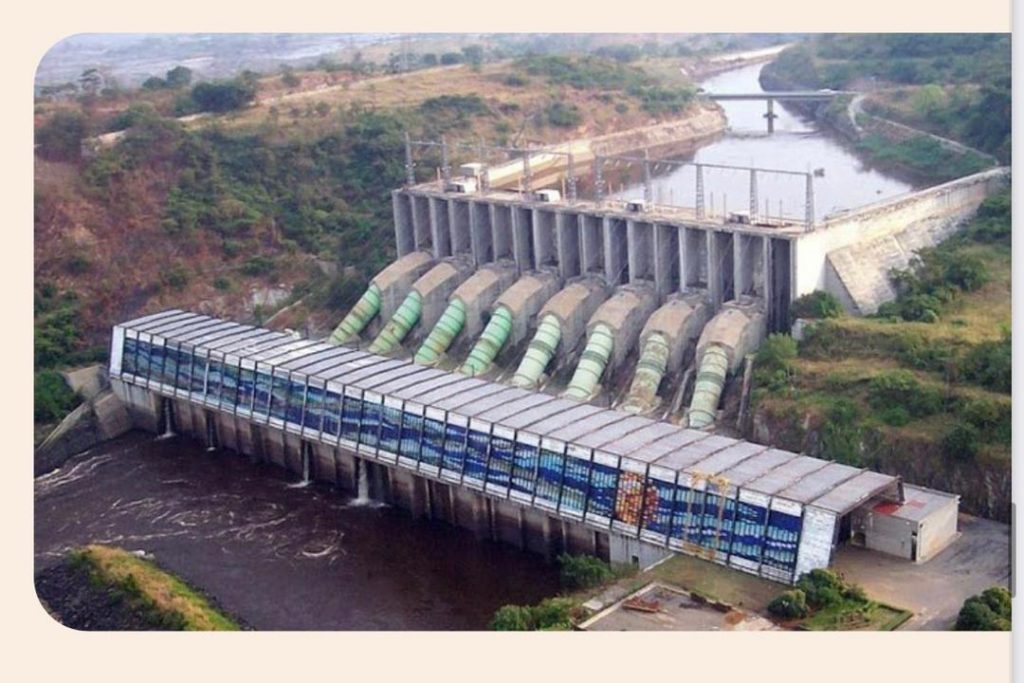

Énergie

La riche hydrographie de la RDC lui confère un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW, soit 13 % du potentiel hydroélectrique mondial. La puissance installée totale est évaluée actuellement à 2 516 MW, soit 2,5 % du potentiel total pour une production moyenne possible de 14 500 GWh. La production effective n’est actuellement que de 6 000 à 7 000 GWh. L’hydroélectricité représente 96 % de la production d’électricité, les 4 % restants étant fournis par des centrales thermiques de faible puissance situées, pour la plupart, dans des zones isolées. Les barrages d’Inga, sur le fleuve Congo, sont la principale source de production d’énergie hydroélectrique.

Cet ensemble comprend aujourd’hui deux centrales ayant une puissance totale de 1 775 MW (Inga I avec 6 groupes totalisant 351 MW, Inga II avec ses huit groupes totalisant 1 424 MW). Dans son état définitif, le complexe d’Inga fournirait plus de 25 % de la production mondiale d’énergie électrique d’origine hydraulique. Depuis plusieurs années, le projet d’un Grand Inga a été envisagé, il s’agit d’un barrage qui utiliserait toute la puissance du fleuve Congo. Dans le cadre du Nepad, le site d’Inga a été retenu pour un projet d’interconnexion des réseaux sur toute l’Afrique et même l’Europe a été pensé21. Un autre projet, le Western Power Corridor (WESTCOR) sur le même site, cette fois-ci pour l’intégration sous-régionale de la zone de la SADC pour la production et le transport de l’énergie électrique, existe. Ce projet pourrait générer 5 milliards de USD chaque année une fois complètement outillé au tarif d’aujourd’hui.

Télécommunications

Le secteur des télécommunications se développe avec l’expansion de la téléphonie mobile qui permet de relier les principales villes du pays grâce au système GSM. La forte augmentation des abonnés (de quelques milliers seulement au début de la décennie à plus de 6 500 000 en 2007) a eu un impact important sur le PIB. Cette course effrénée vers la téléphonie mobile a presque inondé le marché congolais des sociétés des télécommunications (téléphonie fixe comme mobile). Cette forte demande se révèle être une part importante du PIB, mais également une offre importante qui a tiré vers le bas le taux de chômage important du pays.

Bien qu’abritant le siège de l’Union Panafricaine des Télécommunications, la RDC ne dispose pas d’un réseau de téléphonie publique. D’ailleurs, ce secteur longtemps sous le contrôle de l’État n’était pas compétitif. C’est en 1986 qu’on assiste à la naissance de la première firme de téléphonie cellulaire qui s’est vue attribuée la totalité de la gamme de fréquences utilisables et même d’un préfixe réservé à l’extension ultérieure de l’office des PTT. Quatre années après, le gouvernement décide de libéraliser. En 2003, la population congolaise s’ouvre au monde grâce, cette fois-ci, à la téléphonie cellulaire. Et depuis, des opérateurs de téléphonie cellulaire se sont multipliés.

Le public congolais a eu connaissance d’internet vers les années 95, au travers d’initiatives privées (quelques cy bercafés ont vu le jour). Cependant, une décennie après, l’Internet en RDC reste un luxe pour la majorité de la population dont le revenu est faible.

Industrie

Le secteur industriel n’a contribué que pour 5,6 % au PIB en 2003. Autrefois important, il est actuellement composé de quelques petites usines dans le textile, l’agroalimentaire, la chimie et le secteur des biens d’équipement. Toutes les branches de production ont souffert de la crise qui frappa le pays. Les industries manufacturières ont été coupées de leurs sources d’approvisionnement en matières premières et de leurs débouchés en produits finis; elles n’utiliseraient qu’entre 15 et 17 % des capacités productives installées31.

Le secteur secondaire est très peu développé et caractérisé par une forte présence de l’État, marginalisant ainsi le secteur privé. La plupart des sociétés sont publiques ou à participation mixte, avec souvent une participation majoritaire de l’État. Malgré le processus de privatisation en cours (programme PMPTR), l’État reste le principal opérateur dans la plupart des secteurs économiques comme l’énergie, les mines, les forêts, l’hydraulique, le transport et le bâtiment. La république démocratique du Congo se lance dans la mise en place de zones économiques spéciales pour encourager la renaissance de son industrie.

La première ZES devrait voir le jour en 2012 dans la commune kinoise de N’Sélé et sera consacrée aux agro-industries. Les autorités congolaises prévoient déjà d’en ouvrir une autre dédiée aux industries minières (dans le Katanga) et une troisième consacrée aux cimenteries (dans le BasCongo). Le secteur des services est dominé par les transports et les télécommunications. Timidement, il a commencé à attirer des investisseurs. Le secteur tertiaire a représenté 27,9 % du PIB en 2005 et affiché un taux de croissance réel de 7,8 %, essentiellement dû aux bonnes performances des transports, des télécommunications et des services financiers36. Si le conflit a fortement détérioré la qualité des infrastructures routières, fluviales et ferroviaires, la reprise amorcée en 2003/04 a soutenu la demande de transports en commun dans les grandes villes.

Secteur informel

L’économie de la République démocratique du Congo est aujourd’hui bien plus pauvre qu’elle ne l’était à l’indépendance. La désorganisation de l’offre et l’érosion presque continue de la demande l’ont entraînée depuis les années 1970 dans une spirale négative, provoquant l’informalisation de secteurs entiers, voire leur « criminalisation », jusqu’à ce que le pays s’installe dans une économie de guerre à la fin des années 199037. En 1990, selon un Rapport de la Conférence nationale souveraine (CNS), le secteur informel représentait près de 60 % des activités économiques. Douze ans après, il est évident que ce pourcentage représente plus de 80 % des activités. Selon les statistiques du BIT la population œuvrant dans l’économie informelle est estimée à 19 871 347 personnes soit 72 % de la population en âge actif. La part de l’économie informelle dans la création d’emplois s’est accrue continuellement au point de devenir le « secteur dominant » de la République démocratique du Congo. L’économie informelle en RDC revêt plusieurs formes.

Bien que le volume de production de ce secteur a grandement augmenté, le secteur informel congolais ne joue pas un rôle essentiel dans l’économie nationale, fournissant des revenus minimum à ses employés.

Secteur privé

Le secteur privé a évolué, depuis environ trois décennies, dans un environnement particulièrement difficile. En effet, depuis les années 1970, les effets conjugués de l’effondrement des cours de cuivre et du crash pétrolier sur l’économie, les mesures suicidaires de Zaïrianisation et de la radicalisation, ainsi que des grèves régulières et un climat d’insécurité généralisé des années 1990 ont contribué à briser l’essor des secteurs productifs, en installant un climat de méfiance, particulièrement auprès des opérateurs économiques expatriés, entraînant ainsi la fuite de capitaux.

Les pillages de 1991 et 1993 ainsi que les guerres de 1996 et 1998 et autres conflits armés ultérieurs ont également conduit à la destruction de l’outil de production et ont eu comme corollaire le découragement des investisseurs étrangers et le tarissement de l’aide publique au développement, principale source de financement de l’investissement public. L’on constate à la même période un recul de l’investissement de 13 % en 1990 à 4,4 % en 2000. Il en résulte la perte d’emplois et la baisse des revenus, à la suite de la fermeture d’un nombre important d’entreprises accentuant ainsi le chômage et la pauvreté dans le pays. En 2005, le taux d’activité s’est situé à 63,1 % au niveau national dont 50,8 % en milieu urbain et 68,1 % en milieu rural. La prédominance des emplois dans la petite entreprise familiale agricole met en exergue la fragilité du marché du travail et les difficultés des conditions de vie des ménages.

Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à un environnement politique et économique défavorable ainsi qu’à un cadre réglementaire inadapté et mal appliqué. Cette situation les a mises dans un état d’essoufflement et a conduit à une forte baisse de leur activité.

La plupart des PME et PMI ont été créées dans le but d’exploiter les opportunités que présente un environnement protectionniste. Au stade actuel de la mondialisation, de libéralisation de l’économie et d’intégration régionale, ces PME et PMI souffrent d’un manque de compétitivité face aux produits extérieurs à cause des difficultés d’approvisionnement et l’étroitesse du marché national/local. Par ailleurs, depuis déjà des années, le patronat congolais, regroupé au sein de la Fédération des Entreprises du Congo, se présente comme l’institution représentant le secteur privé congolais.

Position extérieure

La République démocratique du Congo participe aux efforts de libéralisation au sein de plusieurs organisations économiques régionales auxquelles elle appartient, telles que la CEEAC, le COMESA et la SADC. Elle fait également partie des pays bénéficiant de tarifs commerciaux préférentiels avec les États-Unis dans le cadre de l’AGOA, et avec l’Union européenne dans le cadre de l’initiative « Tout sauf les armes ». Par ailleurs, les autorités ont engagé une réforme de l’office des douanes et mis en place un guichet unique depuis un certain temps, au port de Matadi, pour faciliter les formalités et permettre un meilleur contrôle des recettes fiscales de l’État.

Les exportations ont chuté d’1,5 milliard de dollars en 1996 à environ 800 millions en 1999. Malgré la progression enregistrée depuis 2000, les exportations, représentant 1,3 milliard de dollars en 2003, n’ont pas encore retrouvé le niveau des années 1990. Cependant, depuis 2001, la part des exportations dans le PIB s’est accrue, de 13,3 % en 2001 à 27 % en 2004. Parallèlement, la part des importations est en forte hausse (passée de 12 % du PIB en 2001 à 27,4 % en 2004), traduisant la reprise des investissements d’infrastructures et la mise en place du réseau GSM. Cette évolution a entraîné un déficit commercial, qui s’élevait à plus de 0,4 % du PIB en 2004.

En 2003, les flux d’investissements étrangers ont atteint 132 millions de dollars et représentaient 23,6 % de la formation brute de capital fixe. Les IDE (investissements directs étrangers) en RDC se sont élevés à 500 millions de dollars en 2006, contre 405 millions en 2005 et une moyenne annuelle de seulement 5 millions entre 1990 et 2000. Les investisseurs étrangers, plus particulièrement les Chinois et les Sud-Africains, ont diversifié leurs placements dans le secteur minier mais également dans celui de l’énergie et le secteur bancaire39. Avec le retour de la paix et le succès des élections, les montants d’IDE devraient encore augmenter. Déjà, il y a décrispation au niveau des investisseurs. Ils viennent de plus en plus nombreux et divers.

Par ailleurs, l’aide publique au développement a repris progressivement depuis 1999, et le soutien financier de la communauté internationale est l’une des clés du redressement économique. Le FMI a accordé un prêt de 750 millions de dollars dans le cadre de la FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance) sur la période 2002-2005, et la Banque mondiale un prêt de 450 millions de dollars dans le cadre de son ERC (Crédit pour la reprise économique), 214 millions ayant été approuvés en septembre 2003 et 200 millions en février 2004. En 2004, l’aide extérieure dépassait un milliard de dollars, dont près des deux tiers provenaient des institutions multilatérales.

Rôle de l’État

En 1966, les puissantes industries minières du Kasaï et du Katanga ont été nationalisées. C’est alors l’âge d’or du Congo, maintenant indépendant : en 1967, 1 franc congolais vaut alors 2 dollars américains, les écoles publiques se développent et l’exode rural s’accélère. À partir de 1973, le pays est touché par une crise économique aiguë, due à l’effondrement des cours de cuivre et au crash pétrolier. La corruption se généralise et l’inflation devient galopante, tandis que Mobutu privatise de nombreuses entreprises à son nom ou aux noms de ses proches.

Etant donné l’insuffisance de préparation de nouveaux propriétaires de biens économiques et financiers, on assiste à une véritable hécatombe : les entreprises connaissent le lock-out les unes après les autres (zaïrianisation et radicalisation). Ce sombre tableau se verra complété par des grèves régulières et un climat d’insécurité généralisé qui ne va commencer à s’estomper qu’au début du nouveau millénaire. Ces multiples et diverses causes vont pousser les nouvelles institutions (Gouvernement de transition) à penser à de nouvelles formes d’intervention d’État pour renverser la vapeur. Parmi les structures enfantées par celles-ci, avec l’appui de leurs partenaires, on retrouve COPIREP, BCECO et autres.

Le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP), structure mise en place aux termes des Décrets no 136/2002 du 30 octobre 2002 et 04/047 du 20 mai 2004, est le conseil du Gouvernement, chargé de conduire la politique de la réforme des entreprises publiques (surtout dans les secteurs considérés rentables pour l’État : mines, énergie, transports, télécommunications et finances).

L’offensif du gouvernement se traduit par une recherche permanente des ressources et de partenariat pour ainsi combler, mieux répondre efficacement aux besoins de son économie. De ce fait, après la Chine, le pays se rapproche des autres pays dits émergents, notamment le Brésil et l’Inde.

Politique économique

En dépit de la succession des programmes de stabilisation, force est de constater que le recul de la production et l’aggravation des déséquilibres interne et externe ont persisté. Ce qui soulève, bien entendu, la question pertinente tant de l’opportunité que de l’efficacité de ces programmes. Sur ce dernier point, certains analystes ont soutenu que le peu de succès rencontré par les programmes de stabilisation dans les années 1970 et 1980 tiendrait au caractère fragile et irréaliste de leurs objectifs, car ils étaient « axés essentiellement sur le rétablissement des équilibres financiers et accessoirement sur la relance de l’appareil de production ».

Depuis déjà des années, le gouvernement a pris de nouvelles orientations à travers une gamme de mesures d’ajustement économique portée successivement par le Programme Intérimaire Renforcé (PIR) et le Programme Économique du Gouvernement (PEG) mises en œuvre respectivement en 2001 et 2002. Ses différentes politiques macroéconomiques augurent des perspectives prometteuses. Le changement de la contre-performance économique de la décennie 90 en performance économique, le retour sur le sentier de la croissance économique, la relative stabilité des prix et du taux de change sont autant d’éléments à enregistrer dans le compte de ces politiques. Et « progressivement, on y assiste à la reprise de la coopération structurelle avec ses principaux partenaires au développement ; en même temps qu’arrivent de plus en plus d’investisseurs potentiels désireux de s’installer dans le pays ». Pour certains économistes congolais, cette situation positive est à la fois le résultat de la stabilité macroéconomique, conjuguée avec les effets des réformes structurelles ainsi que les dividendes de la paix retrouvée.

En revanche, la situation économique de la RDC demeure encore précaire, comme peuvent en témoigner des déficits budgétaires du dernier trimestre de l’année passée. Et le pays occupe, en 2008 selon la Banque mondiale, la 178e position, c’est-à-dire la dernière place, sur la liste des pays du monde considérés d’après leurs capacités à offrir de réelles facilités de faire des affaires.

Raymond Befonda

You may like

-

« Nous travaillons sur la participation des jeunes comme bénévoles » Yves Bunkulu Zola Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté

-

IXès JEUX DE LA FRANCOPHONIE LA RDC PEUT S’ATTENDRE À QUELQUES MÉDAILLES François-Claude KABULO Ministre des Sports et Loisirs

-

Dossier Salomon Kalonda : le spectre se rapproche de Katumbi

-

Code du numérique promulgué La RDC réglemente sa Toile !

-

ÉLABORATION DES BUDGETS 2022-2023 Aimé ALIGNE DES CHIFFRES HISTORIQUES

-

Ministre d’Etat, ministre du Budget, Aimé BOJI, retour sur un riche parcours

Economie

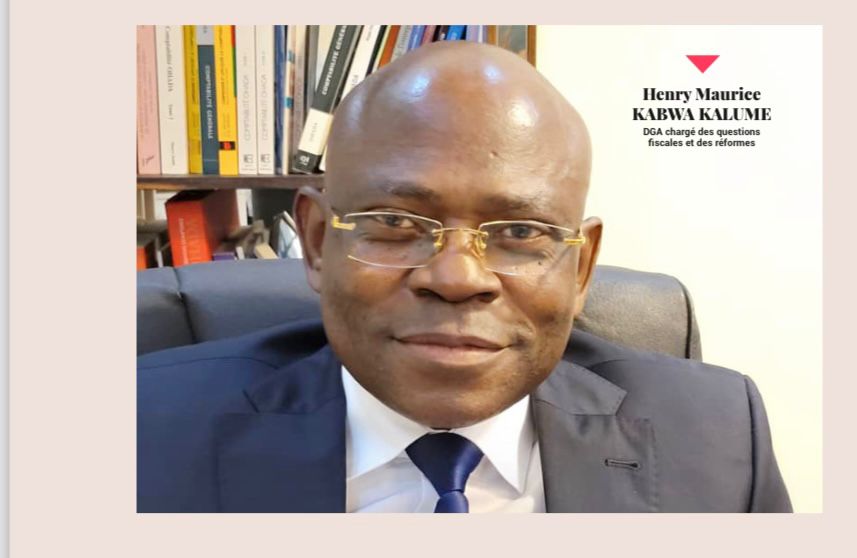

CERTIFICATION DE L’IMPÔT L’INDISPENSABLE UTILITÉ DU QUITUS FISCAL

Avec l’idée d’amener les redevables au respect des obligations vis-à-vis du fisc, un document dénommé « quitus fiscal » est délivré à chacun d’eux pour attester qu’il

est effectivement en règle avec l’impôt. Ce précieux sésame donne accès à plusieurs services administratifs à tout celui qui le détient.

Published

3 mois agoon

avril 14, 2024By

RedactionH

La République Démocratique du Congo se trouve engagée en pleine réforme fiscale. Le gouvernement, à travers le Ministère des Finances, a décidé d’établir un document qui permet aux Congolais assujettis à l’impôt d’accéder à certains services de l’Etat. Dans un Arrêté Ministériel datant du 28 septembre 2022, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait fixé les modalités pratiques de la délivrance du quitus fiscal.

« Le quitus fiscal est un document administratif délivré par le receveur des impôts compétent qui atteste que le requérant est en règle de déclaration et de paiement de ses impôts échus à la date de la délivrance», explique l’Arrêté du Ministre. Ce quitus est également attribué aux assujettis qui ont pri les engagements pour l’échelonnement de leurs dettes d’impôts échues ainsi que ceux qui bénéficient du sursis de recouvrement conformément aux dispositions légales en la matière.

Ce document, que l’on peut qualifier de sésame, va de la sorte jalonner la vie de l’assujetti. Voilà pourquoi tout contribuable congolais ouétranger devrait le posséder. « Tout le monde doit savoir que l’accès à tout service de l’Etat, à tout avantage de l’Etat est subordonné à l’obtention d’un quitus fiscal. Autrement dit, son détenteur authentifie sa régularité vis-à-vis du fisc et jouit du droit aux avantages des services de l’Etat. », avait fait savoir en janvier 2023, Jean Muteba, Chef de Division Communication et Documentation à la Direction des Etudes, Statistiques et Communication au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Ce quitus fiscal, d’une validité de 6 mois à partir de la date de sa délivrance, doit également être présenté en cas de réquisition par un agent public dûment habilité à cet effet. Il est envisagé que cette attestation soit aussi exigée aux candidats avant tout dépôt de candidature à des postes mde responsabilité au niveau national, provincial et local. Cette mesure est prise dans le but de contraindre toute personne qui en est tenue à payer l’impôt, avait rassuré Jean Muteba.

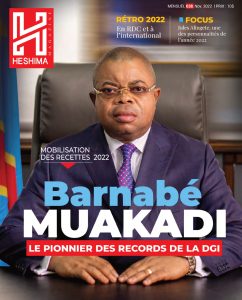

Désormais, pour obtenir un passeport, pour voyager ou avant d’exercer un service public quelconque, il faudra être pourvu d’un quitus fiscal, avait-il insisté. « Pour que ce quitus fiscal produise des effets [sur le mandat électif], il faut que cela soit intégré dans la loi électorale », avait nuancéce cadre de la DGI, avant d’assurer que cette réforme fiscale est en cours. Il sied de rappeler que malgré les performances extraordinaires de la Direction Générale des Impôts dans la mobilisation des recettes en 2021, 2022 et 2023, son Directeur Général, Monsieur Barnabé Muakadi Muamba ne semble pas en être totalement satisfait.

Pour lui, la régie dispose de la capacité d’améliorer sensiblement ses résultats. La DGI, qui a dépassé les assignations annuelles de 3,8 milliards de dollars ordonnées en 2022 par le gouvernement de même que les recettes de 2023, entend mobiliser encore plus. Le DG des Impôts se montre d’autant plus optimiste que le pays compte plus de 80 millions d’habitants. Cette masse importante de contribuables potentiels concourra à élargir l’assiette fiscale, laquelle n’est composée à ce jour que de près de 200 mille assujettis dans l’ensemble du pays. Or, ce chiffre relativement insignifiant ne représente même pas 1% de la population congolaise.

Face à cette situation, le gouvernement a mis en place des modalités pratiques en vue de l’accomplissement de l’obligation à charge de chaque personne physique employée du secteur privé ou public de souscrire annuellement une déclaration sur les rémunérations perçues au courant de l’année, en prélude à l’institution de l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques. La vision d’imposer le quitus fiscal renforcera aussi l’adhésion des Congolais à la culture fiscale. Ce qui contribuera logiquement à l’augmentation des recettes du pays.

Heshima

Economie

ADMINISTRATION FISCALE PRESTATION DE SERMENT DE 36 RECEVEURS DES IMPÔTS

Au cours d’une cérémonie organisée fin janvier 2024, à Kinshasa, 36 receveurs de la Direction Générale des Impôts (DGI), venus de différents centres provinciaux des impôts de la République Démocratique du Congo ont prêté serment.

Published

4 mois agoon

avril 12, 2024By

RedactionH

Cette cérémonie solennelle a eu lieu en présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi et du Directeur Général des Impôts, Barnabé Muakadi Muamba. Ces receveurs ont prêté serment en tant que comptables publics assignataires des recettes.

« La cérémonie de prestation de serment de ce jour ne va concerner que trente–six receveurs des impôts œuvrant au sein des services à savoir : la direction des grandes entreprises, les sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts de l’Equateur, du Maniema, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Sud-Kivu, du centre des impôts de Kinshasa, de Matadi, de Lubumbashi,de Goma et de Kisangani ainsi que les centres d’impôts synthétiques uniquement de la direction urbaine des impôts de Kinshasa », a précisé M. Barnabé Muakadi.

Le patron de la DGI a, par la même occasion, justifié la motivation d’une telle cérémonie. Celle-ci s’inscrit, selon lui, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales combinées de la loi du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour. Il évoque à cet effet les articles 23 et 29 du décret du 11 novembre 2013 portant règlement d’administration applicable aux comptables publics.

Cette disposition stipule que «les receveurs des impôts en leur qualité de comptables publics assignataires des recettes prêtent serment avant d’entrer en fonction devant le ministre du pouvoir central ayant les finances dans ses attributions ou son délégué », a-t-il rappelé. Par ailleurs, le DG des Impôts a relevé le caractère noble de ce métier de receveur qui, selon lui, exige aux bénéficiaires de la rigueur et de l’abnégation. De ce fait, il les a exhortés à continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice de leurs fonctions.

Mettre en œuvre leurs prérogatives

Dans son allocution, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a appelé les receveurs à mettre en pratique toutes les prérogatives reconnues à leur métier par la législation fiscale et la réglementation en vigueur afin de recouvrer l’ensemble des recettes fiscales dues à l’Etat. L’argentier national les a invités à exercer ce travail dans le respect des procédures en la matière en vue d’éviter autant que possible toutes formes de contentieux fiscaux ou de recouvrement inutiles.

En sa qualité d’autorité de tutelle de la DGI, Nicolas Kazadi a convié les assermentés à neménager aucun effort pour assainir le solde débiteur important au sein de leurs services respectifs. Enfin, il a aussi encouragé le directeur général des Impôts à veiller à ce que tous les receveurs des impôts de la République démocratique du Congo fassent preuve d’efficacité, d’efficience et d’éthique irréprochable dans l’exercice de leur fonction pour mériter les fonctions qu’ils occupent et contribuer ainsi à la réalisation des assignations budgétaires, notamment celles contenues dans la loi des finances 2024.

Heshima

Economie

AVEC PLUS DE 532 MILLIONS USD LA DGI DÉPASSE LARGEMENT SES ASSIGNATIONS DE JANVIER ET FÉVRIER

La Direction Générale des Impôts (DGI) a mobilisé 876,6milliards de francs congolais en recettes, soit plus de 332 millions de dollars au premier mois. En février, cette régie a pulvérisé les recettes avec 535 milliards de FC, soit plus de 200 millions de dollars.

Published

4 mois agoon

avril 12, 2024By

RedactionH

D’après les chiffres rapportés par la Banque centrale du Congo (BCC), la DGI a réalisé au 23 février 2024, des recettes de l’ordre de 534,9 milliards de FC, soit un peu plus de 200 millions de dollars. Ces recettes représentent près de la moitié des réalisations cumulées des trois régies financières (DGI, DGRAD, DGDA), soit 1 006,8 milliards de FC.

Au cours des douze premiers jours du mois de janvier de l’année 2024, la DGI avait d’emblée

collecté des recettes publiques de l’ordre de 285,9 milliards de francs congolais (CDF), soit plus de 108 millions de dollars américains. Fin janvier, ces chiffres ont atteint 876,6 milliards de francs congolais, soit plus de 332 millions de dollars pour le mois concerné.

Ce niveau de mobilisation des recettes représente la moitié des recettes générées par les régies financières au cours de la période sous analyse, font remarquer les experts de la Banque Centrale du Congo (BCC). Le tableau de suivi de la situation financière de l’Etat renseigne que les recettes des régies financières ont totalisé près de 88,0 % dès la premièremoitié de janvier, soit 526,3 milliards de francs congolais(CDF).

Pour l’exercice 2024, la DGI s’est engagée à réaliser, au bas mot, 13 572,4 milliards de FC de recettes, soit un taux d’accroissement de 1,4% par rapport à leur niveau de l’exercice 2023 chiffré à 13 389,6 milliards de FC. L’Hôtel des impôts compte, pour ce faire, sur la contribution du secteur minier, l’élargissement de l’assiette fiscale ainsi que l’application des différentes mesures législatives et administratives, notamment l’opérationnalisation de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux, la poursuite des actions pour la retenue et le reversement de l’IPR des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires, des organismes internationaux, des agents et fonctionnaires de l’État ainsi que des membres des institutions politiques nationales, provinciales et assimilées sur l’ensemble de l’assiette imposable (primes, collations et autres).

L’excellent management de Muakadi

Il aura fallu visiblement attendre que Barnabé Muakadi pose ses valises à la DGI comme directeur général pour voir un tel management de ce service d’assiette fiscale. Des performances séduisantes allant jusqu’à la hauteur de1,5 milliards de dollars américains, au cours d’un seul mois,en 2022. A cela s’ajoutent plusieurs records battus avec le concours de ses collaborateurs au sein de la DGI.

Ces performances avaient conduit le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde à lui exprimer toute la gratitude du gouvernement et à lui décerner, à titre symbolique, un trophée d’encouragement. Cette manifestation a été organisée à l’hôtel Rotana, le 14 mars 2023, à l’occasion de la cérémonie officielle de présentation des performances réalisées par les régies financières, de manière générale, au cours de l’année 2022 et de présentation des priorités de l’année 2023.

En marge de cette réception, Barnabé Muakadi qui s’étaitconfié à la presse en avait appelé le peuple à payer correctement son impôt en vue de donner au gouvernement les moyens de mener sa politique. « Je passe un message d’encouragement, surtout aux agents de la DGI, qui sont sur le terrain. Je les félicite beaucoup pour les efforts qu’ils ont fournis afin qu’on arrive aux résultats que nous avons tousappréciés. », avait-il déclaré.

A cette époque, Barnabé Muakadi avait promis au Premierministre, Jean-Michel Sama Lukonde, de tout faire pour préserver ces acquis, sinon les consolider. « Nous rassurons que nous avons le devoir de tout faire pour garder le cap, voire dépasser vraiment les assignations qui nous ont été fixées. », avait-il fait savoir en 2023. Le patron de la DGI avait aussi demandé au gouvernement de les appuyer afin de leur accorder les instruments qui pourront permettre de bien gérer la TVA.

Heshima

Trending

-

Non classé1 semaine ago

CONTRAT ONIP- AFRITECH/IDEMIA : L’IGF met à découvert une vaste escroquerie

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoMIGUEL KASHAL, LE GENDARME DE LA SOUS-TRAITANCE CONGOLAISE

-

Nation1 semaine ago

LE BILAN ELOGIEUX DE MIGUEL KASHAL

-

Focus1 semaine ago

Focus1 semaine agoLa DGI signe un nouveau record avec 1,1 milliard USD collectés

-

Nation1 semaine ago

SUSPENSION DE NEUF SOCIÉTÉS SOUS-TRAITANTES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS EN VIOLATION DE LA LOI