Interview

Jean-Jacques Lumumba :« L’un des principaux problèmes reste la justice au Congo »

Lanceur d’alerte et militant anti-corruption, l’ancien banquier congolais JeanJacques Lumumba est revenu sur les problèmes de corruption qui gangrènent la République démocratique du Congo. Dans un entretien exclusif accordé à Heshima Magazine, le petit-neveu de Patrice Emery Lumumba fait l’autopsie de ce fléau et pointe notamment du doigt la faiblesse de la justice. Interview !

Published

1 an agoon

By

RedactionH

Heshima Magazine : Monsieur JeanJacques Lumumba, on ne parle plus que de l’IGF au pays. Où sont passés les mouvements citoyens et les lanceurs d’alerte pour mener la lutte contre la corruption et dénoncer d’autres actes de megestion ?

Jean-Jacques Lumumba : Je pense que dire qu’on ne parle plus que de l’IGF n’est pas vrai parce que les ONG travaillent et continuent de dénoncer des faits de corruption. La plupart des faits de corruption ne sont pas dénoncés que par l’IGF. Je pense que l’IGF est une institution publique et pour que les faits de corruption soient rendus possibles, il y a des lanceurs d’alerte. Malheureusement pour le cas du Congo, ces lanceurs d’alerte, pour beaucoup, doivent accepter de rester anonymes. Pour que vous puissiez entendre qu’ici et là il y a des dossiers de corruption, il y a des lanceurs d’alerte. L’IGF n’est pas une institution de magiciens pour deviner des faits ou des cas de corruption. Seulement qu’aujourd’hui ou par exemple hier, sous le règne de monsieur [Joseph] Kabila, cette institution était quasiment mise dans un tiroir. Mais les ONG, les lanceurs d’alerte et les activistes continuent à dénoncer des faits de corruption. La plupart des faits de corruption que nous connaissons et que nous avons mis à la place publique… Donc, les lanceurs d’alerte et les ONG ne croisent pas les bras parce qu’il y a des cas de corruption qui continuent à être révélés.

L’Inspection générale des finances a rendu publics des rapports explosifs sur la SODIMICO SA et la COMINIERE.SA dans lesquels le patrimoine minier de l’Etat a été bradé et dont les actifs miniers ont été cédés aux privés. D’après vous, que doit-on faire après ce rapport de l’IGF ?

Je crois que je ne cesse de le dire. Je l’ai dit tout récemment lors de mon passage à la Voix de l’Amérique (VOA). Le problème n’est pas l’IGF, le problème se trouve dans le mécanisme de lutte contre la corruption en RDC. L’un des principaux problèmes reste la justice au Congo. Je crois que si on doit parler d’échec dans la lutte contre la corruption en RDC, cela se situe au niveau de la justice. L’IGF n’est pas la justice, l’IGF ne peut que faire des rapports, l’IGF ne peut que dire tel ou tel autre fait n’a pas marché correctement, c’est comme un organe de contrôle dans une entreprise. Moi ça ne me surprend pas, il y a de cela plusieurs années que nous étions en train de crier que les entreprises minières sont bradées et elles sont bradées avec la complicité des hommes politiques, elles sont bradées au détriment du peuple congolais. Et maintenant ce qui doit être fait, c’est le travail de la justice. Mais malheureusement, s’il n’y a pas de parquet financier, s’il n’y a pas une justice suffisamment financée p o u r per – mettre à ce que ces faits répréhensibles soient condamnés par la loi et que ces faits ne trouvent des responsables qui répondent devant la justice, malheureusement ça sera un rapport de plus qui ira dormir dans les tiroirs de la justice.

Qu’est-ce qui rend inefficace la lutte contre la corruption en RDC ?

Je crois qu’au-delà de l’absence de la justice, il y a un manque de volonté politique. Je crois que pour changer la justice, ça dépend des hommes. L’impulsion doit souvent venir d’en haut. Je crois qu’à un moment donné, les politiciens ou ceux qui gèrent la question de la politique en RDC doivent se poser la question si le secteur judiciaire au Congo est une réussite ou un échec ? Mais il faut dire la vérité, ça doit être un échec parce que sans une justice efficace, on ne peut pas parler de lutte contre la corruption.

Pensez-vous qu’un parquet financier est nécessaire ?

Aujourd’hui, je ne cesse de conseiller et de me battre pour l’arrivée d’un parquet financier. Je ne cesserai de me battre pour qu’il y ait beaucoup de moyens pour que la Cour des comptes fasse bien son travail. Bravo, les juges ont prêté serment ! Mais ce n’est pas du tout suffisant ! Ils ont besoin de travailler. Ce n’est pas normal aujourd’hui que nous puissions nous rendre dans un tribunal, sans moyens suffisants pour faire l’administration ! Les juges n’ont pas de moyens pour avoir des papiers duplicateurs, même pour imprimer, c’est tout un problème. Vous pouvez avoir un problème au niveau de la justice, on vous demande du papier, on vous demande de l’encre pour pouvoir monter votre dossier… Aujourd’hui, on parle de l’accroissement du budget, moi je pense que si le budget est en train de monter et que cela ne sert qu’à nourrir la classe politique et à nourrir les politiques, je crois qu’à un moment donné il faut se poser pas mal de questions. Je crois qu’aujourd’hui l’enjeu n’est pas de dire que les recettes publiques sont en train d’augmenter, à un moment donné on doit se dire : ça augmente mais ça sert à quoi et cela alimente qui finalement ? Tout l’enjeu se trouve à ce niveau. Je crois qu’il y a lieu de mettre énormément des moyens pour pouvoir rendre justice. Aujourd’hui, les gens se plaignent qu’il n’y a pas assez d’investissements, si la question de la justice n’est pas réglée, quel est cet investisseur qui acceptera de placer ses moyens en RDC tout en sachant que demain il n’y aura pas une justice qui peut l’aider à rentrer dans ses droits ? C’est un problème […] Vous savez pourquoi nous parlons de parquet financier ? C’est parce que bien évidement les questions de corruption demandent une expertise toute autre, une expertise beaucoup affinée que la justice courante. Parce que les gens qui volent ou qui détournent de l’argent trouvent des mécanismes et ces mécanismes sont souvent transnationaux qui vont au-delà du Congo. Il faut à la fois un mécanisme interne qui permette à la fois le fonctionnement, le suivi dans les mécanismes internationaux. Exemple le plus récent, vous avez appris des affaires de corruption et des perquisitions sur la Coupe du monde au Qatar. Et vous avez des perquisitions qui se font en Belgique, donc vous comprenez que la lutte contre la corruption doit se baser sur une justice efficace à l’international. Par exemple ceux qui volent de l’argent au Congo ne vont sans doute pas le garder au Congo. Il faut qu’il y ait une justice efficace qui sera à même de collaborer avec une justice internationale pour traduire en justice le corrupteur et le corrompu.

Le chef de l’Etat a, dans son discours sur l’état de la Nation, annoncé que les cinq mille magistrats recrutés seront pris en charge par les budgets 2023-2024 en raison de 2500 magistrats par année. Cela peut-il résoudre le problème de justice en RDC ?

J’ai eu à entendre beaucoup de plaintes par rapport au recrutement de ces magistrats. Il y a des bouches et des voix qui s’élèvent pour parler de la politisation de ce processus. Ce qui est quelque chose à condamner. Deuxièmement, je vais dire une chose : ces magistrats seront nommés évidemment mais quels sont les moyens dont disposent-ils pour bien faire leur travail ? Et quels sont les moyens de coercition qui ont été mis pour punir ces magistrats lorsqu’ils s’écarteront de la voie normale et légale ? Parce que pour pouvoir rendre justice équitable, il ne suffit pas seulement de recruter les magistrats, il suffit aussi de voir quels sont les moyens qui seront mis à leur disposition pour travailler et quelles sont les lois qui pourront les contraindre à bien faire leur travail… Il faut travailler sur le secteur de la réforme de la justice, parce que nous comprenons que ce qui s’est passé dans notre système judiciaire depuis l’indépendance est un fait criant. Le Congo est le lit de l’impunité depuis les indépendances […] Je pense que le critère d’exemplarité a été pris en compte dans le recrutement de ces magistrats. […] Je pense qu’il aura suffisamment des moyens pour les rémunérer et des moyens pour les contraindre à bien travailler.

Les enquêtes menées par l’IGF à la Présidence de la République et au Sénat n’ont pas été rendues publiques. Votre réaction ?

Je pense que ça reste quand même une affaire assez triste. Ne pas rendre public le rapport, je pourrais comprendre mais lorsqu’il y a des faits répréhensibles, cela doit être rapidement sanctionné. Lorsque l’IGF mène des enquêtes, elle les mène de fois avec beaucoup de communication, je ne sais pas pourquoi pour la Présidence et le Sénat rien n’a été dit. Alors que nous savons que les chiffres ne trompent pas. Sur plusieurs rapports concernant la reddition des comptes, la Présidence accuse un dépassement budgétaire. Il y a lieu de savoir qu’est-ce qui occasionne ce dépassement budgétaire. Savoir comment les dépenses au niveau de la Présidence, sont gérées. Le problème aujourd’hui en R.D. Congo, c’est aussi la surbudgétisation et la surconsommation du budget par les institutions politiques. Ce qui fait qu’il y a très peu de dépenses enregistrées dans le pays. Donc, quel que soit l’embelli des chiffres, cela n’influence que le train de vie des animateurs des institutions. Ces chiffres n’influencent pas le train de vie du citoyen congolais.

Dans une année, il va y avoir des élections générales. Quels sont vos souhaits ?

Je pense que je ne suis pas hésitant pour faire de la politique mais je continue à dire une chose : la politique, on ne la fait pas par opportunisme. Je n’ai pas pris une position à un moment donné dans ma vie pour combattre le mal pour forcément finir en politique. Je ne l’ai pas fait pour me dire demain je vais finir en politique.

Après votre dénonciation sur des fonds publics à la BGFIBank, d’autres lanceurs d’alertes sont sortis des autres institutions financières de la RDC. En quoi vos dénonciations sont utiles au système bancaire congolais ?

Je crois que beaucoup de gens doivent prendre conscience que nous sommes responsables du malheur ou du bonheur de ce pays. Et je crois que d’autres lanceurs d’alerte doivent sortir. Malheureusement je déplore aujourd’hui que mes compatriotes Navy Malela et Gradi Koko soient condamnés à mort pour avoir dénoncé la corruption au sein de la banque dans laquelle ils étaient. Et cette condamnation à mort est arrivée sous le règne du président Tshisekedi.

Pensez-vous qu’on arrivera à mettre fin aux mauvaises pratiques dans les institutions bancaires de la RDC ?

Je crois que les choses doivent être faites au niveau réglementaire. Il y a beaucoup de réformes à mener sur le plan bancaire. Il y a la centrale de risque qui doit fonctionner normalement. Il y a l’identification de la population qui doit aussi aider à faire fonctionner les choses. Il y a des responsabilités du point de vue de l’Etat, il y a aussi des réformes au niveau de la Banque centrale du Congo. Pour mettre fin à ces pratiques, parce que si l’autorité de régulation n’arrive pas à frapper, malheureusement vous constaterez que cela a un impact sur le reste de l’économie du pays. Avec des réformes bien structurées et réfléchies, cela pourra rapidement prendre fin.

Aujourd’hui, les réserves de la Banque centrale du Congo ont atteint des plafonds inédits. Que pensez-vous du nouveau management de la BCC ?

Je pense qu’il y a lieu de faire la différence entre les réserves de changes et la gestion de la Banque centrale. Les réserves de change ne sont qu’un indicateur. Cet indicateur est à comparer avec beaucoup d’autres indicateurs. Je crois qu’aujourd’hui, il y a lieu de comparer le niveau de la dette publique intérieure par exemple. On n’en parle pas assez. Comparer le niveau de la dette publique intérieure et extérieure, tout cela est à mettre en phase avec les réserves de change. Puisque seules les réserves en elles-mêmes ne peuvent justifier la bonne santé financière d’un Etat. Je crois qu’il y a aussi les obligations, les engagements, les endettements d’un Etat qui doivent être mis ensemble. Parce que si derrière, la dette intérieure ne fait que s’accroitre, sachez que l’Etat est un mauvais payeur. Vous voyez que les réserves de change ne peuvent en elles-mêmes exprimer la bonne santé financière d’un Etat. Tous les indicateurs en économie doivent être jugés les uns par rapport aux autres.

Pourquoi n’y a-t-il pas de Congolais aujourd’hui propriétaires des banques ?

Est-ce que le Congo a permis de développer une classe moyenne ? Quand il n’y a pas de classe moyenne, sachez derrière il n y a pas de vrais riches. Aujourd’hui, pourquoi plusieurs jeunes sont tentés de faire de la politique au Congo ? Parce que l’entrepreneuriat au Congo ne paie plus. C’est parce que des gens ont du mal à entreprendre et à gagner de l’argent sans être tracassés. Très peu d’investisseurs, très peu de Congolais sont capables de créer une banque parce que pour créer une banque il faut des capitaux, il faut un environnement propice à développer cette banque. Et si les Congolais eux-mêmes n’ont suffisamment pas de moyens pour pouvoir se développer et développer leurs affaires, je ne vois pas comment ça peut faciliter la création d’une banque par des Congolais. Ça dépend de beaucoup de critères. C’est vrai qu’il y avait des Dokolo et Kindwelo à un moment donné, mais c’est le passé. C’était la structure de l’Etat à l’époque qui permettait à ce que les Congolais puissent se développer, croitre financièrement, avoir de l’argent, faire des affaires, et il y avait moins des tracasseries qu’aujourd’hui. Même si la libéralisation de notre économie n’a pas commencé aujourd’hui. Mais cela explique la mauvaise santé financière du Congolais aujourd’hui. Et la mauvaise structuration de notre économie qui ne permet pas à des gens de se développer. Parce que si vous êtes dans un environnement où il y a trop de tracasseries, où l’informel domine sur le formel, où l’Etat n’a pas assez de loi pour réguler les affaires, pour développer et permettre aux citoyens d’entreprendre et ne pas demain se retrouver dans une situation où il peut perdre tout son argent… Très peu d’entreprise en Europe ont connu des problèmes pendant le Covid-19. C’est vrai qu’il y a eu des casses dans le cadre du Covid, mais les casses en Afrique et surtout en RDC, les gens ont perdu de l’argent parce que derrière l’Etat ne sait pas venir en aide à ces gens là… Tant que l’Etat ne saura pas être en mesure de soutenir l’entrepreneuriat sur le plan des assurances, des lois…il sera difficile de créer une classe moyenne… Les gens se focalisent tous à vouloir faire de la politique parce qu’ils pensent que c’est là qu’il faut gagner de l’argent…

En ce qui concerne les finances publiques, le budget 2023 se chiffre à 16,8 milliards de dollars. Quelles sont vos impressions ?

Je dis que la hausse est toujours une bonne chose… Mais la finalité c’est quoi ? Est-ce que ce budget va aider demain à faire plus de recrutement ? Lorsque vous regardez la structure de ce budget, malheureusement, il est concentré vers les politiques. Le train de vie de l’Etat, des politiques. Il est à 60% tourné vers la rémunération des politiques. Est-ce que ce budget focalise les dépenses sur l’armée ? Est-ce qu’on sent que l’éducation est prioritaire ? Ce n’est pas le montant mais la structure du budget. Il faut de moins en moins payer les politiciens. Nous sommes en train d’évoquer la question des millionnaires congolais ou des nantis congolais qui peuvent demain créer des banques, est-ce que ce budget prévoit une part, un fonds de garantie pour soutenir l’entrepreneuriat ? Je ne le pense pas ! Est-ce que ce budget met un accent particulier sur l’éducation, dans les domaines clé de l’ingénierie ? Est-ce que ce budget va tripler la paie de nos militaires ? Je ne crois pas. Est-ce que ce budget va prendre en compte la vie des veuves militaires, des orphelins militaires ? Je ne le crois pas ! […] Il faut aller vers un budget qui prend en compte la vie du plus grand nombre. Le social, c’est aller vers des projets d’investissement, aller vers des projets à caractère social, aller vers ce qui aura intérêt pour la plus grande partie de la population et non rémunérer des gens qui font de la politique.

Propos recueillis par Olyncia Muhong Kashema

You may like

-

ENTRETIEN EXCLUSIF : « Tout est prioritaire dans le secteur de la décentralisation » EUSTACHE MUHANZI Ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles

-

Georgine SELEMANI: « Je suis fière d’avoir financé le Programme d’Entretien Routier 2021 avec un taux d’accroissement de 280 % »

-

Ted Beleshayi : «la gratuité de l’enseignement de base est la meilleure décision de ces vingt dernières années.»

Interview

INTERVIEW EXCLUSIVE: LA CENI D’AUJOURD’HUI NE CACHE PAS LA VÉRITÉ DENIS KADIMA Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)

Quelques jours après la publication des résultats des élections combinées du 20 décembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) revient sur ce processus électoral qui a connu beaucoup d’innovations mais également certaines faiblesses. Du vote de la diaspora, de l’inclusivité des parties prenantes en passant par les sanctions contre les fraudeurs et la création du Centre Bosolo, Denis Kadima démystifie la « vérité des urnes ». Interview exclusive !

Published

5 mois agoon

février 18, 2024By

RedactionH

HESHIMA MAGAZINE : D’entrée de jeu, comment vous sentez-vous après avoir tenu le pari d’organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. Etes-vous totalement satisfait du travail accompli ?

Dénis Kadima: Je suis sans aucun doute satisfait. Vous savez que pour nous ces élections représentaient un grand défi, tout le monde sait que notre équipe à la CENI a été mise en place avec un énorme retard. Et dès que nous avons commencé le travail, des groupes, qui d’abord n’étaient pas contents de notre désignation, ces derniers se sont mis à déclarer que nous avons été nommés avec l’intention de glisser, c’est-à-dire de ne pas tenir les élections à la date prévue, du moins selon le délai constitutionnel. Alors que d’autres insistaient qu’ils ne permettront pas que nous soyons en retard d’un jour, d’autres renchérissaient qu’ils n’accepteront même pas une prolongation ne futce que d’une minute ou d’une seconde. C’est dire que nous subissions une pression très forte, alors que notre intention était tout autre, à savoir celle de tenir le délai et de montrer aux Congolais que nous devons nous habituer à respecter ce terme surtout quand celui-ci est lié à la Constitution. Donc pour nous c’était un motif de satisfaction de pouvoir, en dépit de tout ce qu’on a eu comme difficultés sur le plan financier, logistique, du personnel qu’il fallait recruter, former, chercher avec qui partager plus ou moins une même vision, et finalement tenir cette date-là.

HM: Quel état des lieux pouvez-vous dresser de ce processus électoral ?

Beaucoup de choses ont été bien faites. Au départ nous étions vraiment méthodiques. Nous avons commencé dans les quatre premiers mois à mettre en place une feuille de route pour guider notre travail. Et cette feuille de route a été très bien respectée et plus tard elle a constitué la base de notre calendrier électoral qui a été aussi respecté. Elle a constitué un outil de gestion pour nous parce qu’il nous a guidés et nous avons à chaque fois tenu compte des différentes dates y consignées. D’abord, notre souci a toujours été de disposer d’un processus inclusif. Parce que nous avons eu à déplorer qu’à chaque fois qu’un candidat ou un groupe de candidats sont écartés du processus électoral, cela fragilisait notre pays, cela créait une impression de chercher à ôter les gens de son déroulement pour vouloir rester seul à compétir.

Cela enlevait quelque chose au caractère démocratique et compétitif du processus électoral. Et donc nous avons opté pour l’inclusion. Vous avez vu que c’est un processus qui a compté plus de 100.000 candidats. Nous avons enregistré des candidats qui n’étaient pas rassurés de pouvoir compétir à cause du doute sur leur nationalité, mais nous n’avons pas cédé à la pression véhiculée à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de médias. Nous avons permis à tout candidat qui introduisait un dossier en ordre de se présenter aux élections. A part cela, nous avons beaucoup œuvré pour la transparence.

Dès le début, au moment où nous avons lancé notre feuille de route, si vous la relisez, vous verrez que nous avons déjà prévu que soit intégré une observation sur le long terme, quelque chose qui n’existait pas de façon légale. La loi au Congo ne la prévoyait pas, ce qui fait que les équipes passées n’avaient pas permis systématiquement d’observer le processus dans ces conditions. Mais nous, nous avons non seulement rendu cela possible, mais également contribué dans nos inputs auprès du parlement, motivé pour que ce dernier prenne en compte le besoin de légiférer sur l’observation du long terme. Ainsi, vous avez vu lors de l’enrôlement des électeurs, des missions déployées à travers le pays, proposant des recommandations. Comme le processus était long, nous étions réceptifs à un bon nombre de recommandations que nous avons mis en œuvre.

Toujours dans le cadre de la transparence, ce processus a relevé un grand défi par rapport à celui auquel étaient confrontés les cycles électoraux passés, à savoir celui de la crédibilité des résultats. Avant cela, l’impression était toujours qu’on cachait quelques choses, que ce n’était pas transparent, qu’on ne publiera pas les résultats par bureau de vote. Or nous, nous avons non seulement publié les résultats par bureau de vote sur notre site web, mais nous avons également publié les résultats au fur et à mesure qu’ils étaient disponibles dans le centre des opérations et des résultats que nous avons dénommé le Centre Bosolo venant du mot « vérité » en français.

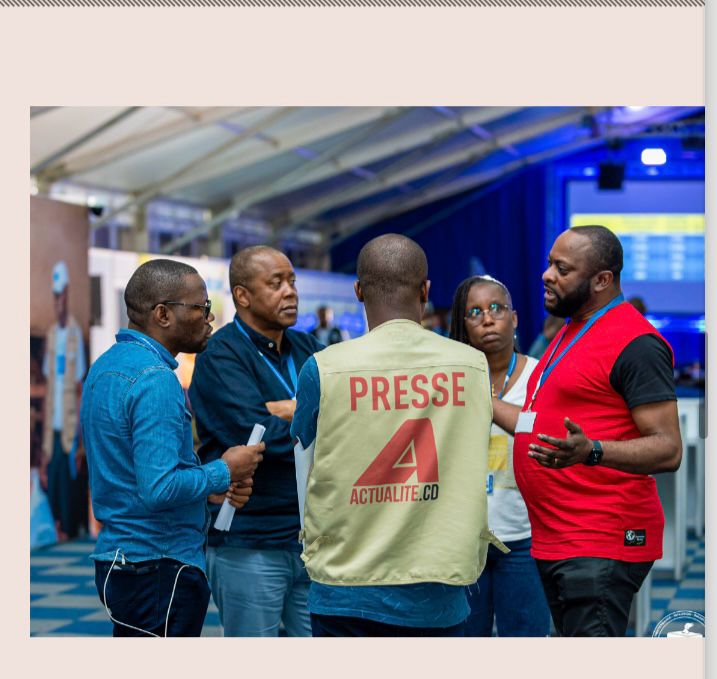

Il s’agit du centre de la vérité des urnes et nous l’avons géré avec brio et beaucoup de gens vous diront que c’est l’une de plus grandes si pas la plus grande innovation de ces élections, parce que pour la première fois, les Congolais ont pu assister à l’arrivée des résultats et tout le monde pouvait déterminer ces résultats au niveau des territoires. Ce fut du jamais vu et le suivi des résultats a pu être effectué de façon très aisé par tout le monde à l’aide de cartes et de chiffres. Ce fut un grand moment de retrouvailles pour les politiciens, les journalistes, mais aussi pour les citoyens.

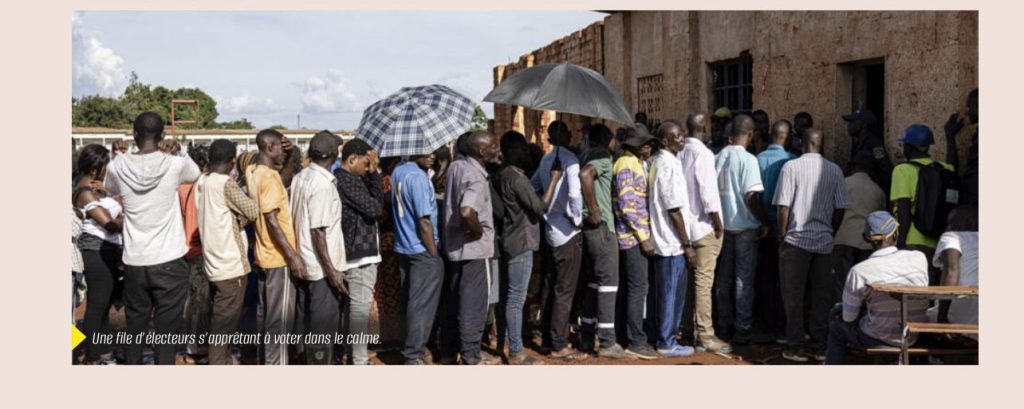

Cela permettait aux gens de participer et s’approprier du processus et des résultats. Cela a aussi préparé le terrain par rapport à l’acceptation des résultats par la population. Au moment où nous avons promis de publier les résultats provisoires, il n’y avait plus de surprises étant donné que tout le monde savait ce qui allait arriver et comme ces résultats-là reflétaient sans aucun doute l’expression de la volonté des électeurs congolais, le pays a été dans le calme et cela m’emmène à un autre élément de satisfaction par rapport au processus électoral, c’est-à-dire son caractère apaisé.

Nous n’avons jamais eu un tel processus pour lequel les diplomates n’ont pas eu à quitter leurs postes pour rentrer chez eux, de peur d’être victimes de la violence. Les Congolais ont continué à vaquer calmement à leurs occupations, nous-mêmes avons promis et réalisé l’objectif de publier les résultats de l’élection présidentielle durant le jour et sous la lumière du soleil.

Les gens ont continué à célébrer la Noël alors que les élections ont eu lieu le 20 et les résultats ne sont sortis que le 31 décembre. Et déjà, le 20 décembre les gens sortaient sans que l’on puisse constater le moindre trouble dans les rues de Kinshasa, sans aucun militaire ni chars de combat. Nous avons publié ceux qui avaient gagné et leurs partisans ont pu librement célébrer leur victoire dans les rues de Kinshasa. Le Centre Bosolo représente une grande innovation en Afrique francophone qui contribue beaucoup à la transparence et finalement au caractère apaisé du processus. Cela a balayé toutes les zones d’ombres d’antan.

Au moins, aujourd’hui, quand les gens rejettent les résultats des élections présidentielles, ils sont ridicules parce que tout le monde a bien vu la participation de toute la population et la transparence dans la gestion des résultats. D’ailleurs cela a ramené la mobilisation contre les résultats et contre la CENI impossible. Ceux qui ont tenté n’ont pas pu réussir. Je suis persuadé que s’il y a une étude ou une enquête sérieuse, si l’on essaye d’évaluer la perception que les gens ont de la CENI, en ce moment, elle sera très bonne. C’est un motif de satisfaction, il y a eu beaucoup de réalisations nous pensons que nous avons établi un nouveau standard, les congolais peuvent à présent croire que nous pouvons avoir des élections répondant au standard mondial.

HM: Est-ce qu’il y a eu d’autres mécanismes de facilité ou d’innovation dans ce processus électoral, contrairement au processus passé ?

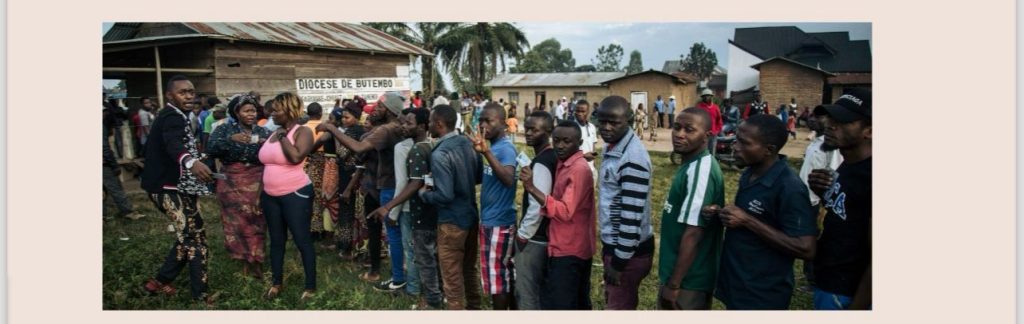

Hormis tout ceci, nous avons facilité la tâche aux électeurs. Au moment de leur enrôlement, nous leur avons permis de s’inscrire afin de bien compléter une bonne partie du processus en le faisant à la maison, dans le confort familial et cela a permis que les informations telles que celles du territoire d’origine, du groupement ou de la chefferie que chacun puisse poser la question à la grand-mère qui est là, aux autres parents, aux adultes. Les gens se sont pré-enrôlés et quand ils arrivaient avec leur QR codes ils étaient en mesure d’être enrôlés rapidement. Pour le vote, nous avons permis aux Congolaises et Congolais qui étaient enrôlés d’être en mesure de retrouver leurs bureaux de vote à travers une application développée par les experts de la CENI appelée CENI RDC Mobile. Il y a plein de petites choses comme cela.

HM: Le 20 décembre 2023, jour du scrutin, un retard considérable a été observé dans le déploiement du matériel. L’opinion était surprise de vous voir demander le transport du matériel le 5 décembre 2023, soit 15 jours seulement avant le jour du vote. Pourquoi ?

Si nous avions toujours reçu l’argent à temps, nous allions commander tout ce dont nous avions besoin dans les délais. Et les matériels et les équipements seraient venus par bateau. Malheureusement, comme il y avait aussi des difficultés, nous sommes un pays en développement, le gouvernement n’a pas toujours tout l’argent disponible en même temps. C’est le gouvernement qui a financé ce processus à 100 %. Il fallait bien palier au plus pressé, nous avons commandé souvent d’ailleurs en retard, et cela a nécessité qu’on prenne des avions.

Et quand ces avions arrivent, il faut dispatcher tous ces matériels. Et à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que cela devenait compliqué. Quand le paie ment venait lentement, les fournisseurs ne nous donnaient pas la marchandise, on pouvait passer deux ou trois semaines sans l’avoir reçue. Nous avons compris que même l’acheminement de ces matériels ne pouvait pas se faire par des moyens traditionnels tels que les camions ou par trains. Il fallait des avions et des hélicoptères.

C’est ainsi que nous avons fait cette demande-là relativement en retard, au-moins, cela n’a pas empêché que les élections se tiennent. Ce sont des leçons à tirer : on ne peut pas avoir cinq ans et ne commencer à se préparer qu’à deux ans des scrutins. Si nous répétons ces erreurs, nous aurons les mêmes types de problèmes et dysfonctionnements. Quant à la disponibilité des matériels au jour du vote, je pense qu’il y a une combinaison de contraintes sur le plan logistique. Sur ce point, je dois admettre qu’il y a eu une mauvaise performance au niveau des certains membres du staff, une mauvaise planification des gens. Ils n’ont pas mis en œuvre tout ce qui était prévu. Il nous a été dit que tout était prêt à 90% et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte alors que cela n’était pas le cas. Peut-être le problème d’incompétence. Cela peut arriver, mais on a essayé de se rattraper et cela nous a pris un peu plus de jours.

HM: Pourquoi n’avez-vous pas levé l’option de solliciter un report d’une semaine pour permettre un déploiement total du matériel et ainsi éviter d’étendre le vote à plus d’un, deux, voire trois jours ?

Une semaine nous aurait aidés sur le plan logistique, mais sur le plan politique nous ne savons pas ce qui aurait dû arriver. Comme il y avait des groupes qui ne juraient que par le report, pour montrer à quel point ils étaient en colère, nous avons compris qu’un report allait avoir des conséquences plus graves qu’organiser les élections à la date prévue mêmes avec des défaillances sur le plan organisationnel. D’où nous avons opté pour continuer avec le processus et nous rattraper au fur et à mesure.

HM: Finalement, les élections ont eu lieu. Les résultats publiés par la CENI au sujet de l’élection majeure, celle du président de la République, semblent être les mêmes que ceux collectés par la MOE CENCO-ECC. Sentez-vous fiers que votre CENI ait publié cette fois-ci la « vérité des urnes » ?

Pour répondre à cette question, il faut bien maitriser les résultats du cycle passé. Nous ne savons pas ce qui s’est passé, pourquoi il y a eu des contradictions entre la CENCO et les équipes de la CENI qui nous ont précédées. Mais nous ne pouvons que parler de nous-mêmes. Nous savions depuis le premier jour que nous allions assurer la vérité des urnes, c’est la CENCO qui avait toujours des doutes. Le fait que les résultats publiés par la CENI et les projections des résultats de la CENCO convergent ne devrait pas nous étonner. Cela nous aurait étonnés si nous avions tenté quelque chose de frauduleux par rapport aux résultats. Nous étions toutefois contents qu’ils soient revenus à la raison en comprenant qu’effectivement que rien de mauvais n’avait été essayé. Tous les défis auxquels nous étions confrontés étaient des défis normaux indépendants de notre bon vouloir mais que nous avions relevés. Que nos résultats convergents étaient une surprise pour la CENCO qui nous minimisait un peu au départ mais pas pour nous.

HM: Comment justifiez-vous le faible taux de participation des électeurs lors du dernier scrutin ?

Le faible taux de participation ne peut être évalué de façon correcte si l’étude n’est pas quantitative. Je n’ai pas mené une telle étude. Je ne peux que vous donner des éléments qualitatifs. Je dois vous dire simplement que le Congo n’est pas à son premier cycle électoral. Vous verrez que dans tous les pays du monde, lorsqu’il y a une toute première élection, il y a affluence car tout le monde veut pour la première fois peut-être participer au vote.

Dès le deuxième cycle, vous verrez que le taux a commencé à baisser. Et le troisième cycle ou le quatrième cycle, le taux se stabilise peut-être au tour de 40 % mais bien sûr il y a encore des pays qui ont encore le taux plus élevé que cela, moi je pense qu’il faut voir que ce n’est pas notre premier cycle électoral. La deuxième raison, ce qu’il faut voir les enjeux. Quels sont les enjeux, quels étaient les candidats en lice, quel était leur message ? Est-ce qu’ils ont captivé les gens ? Si j’étais un jeune congolais de 25 ans, 26 ans, 27 ans, je n’aurais pas été excité par une campagne durant laquelle je n’aurai pas beaucoup entendu les questions liées au chômage des jeunes, de la création de l’emploi, de l’emploi de masse parce que nous avons un chômage de masse et aussi il faut une création d’emploi de masse.

Est-ce que nous allons toujours continuer avec de grands investisseurs qui viennent avec de grands équipements où dominera la robotique par exemple alors que nous n’avons pas du travail ? Si j’étais jeune, j’aurais voulu qu’une personne nous donne un message qui me captive, que je puisse rêver d’un environnement où nous avons beaucoup de PMEs, des structures qui emploient le plus grand nombre de jeunes, mais comment cela va se faire ? Comment allons-nous orienter les jeunes gens vers les études qui les rendent compétitifs sur le marché ? Mais si vous ne répondez pas à ce type d’attente dans un pays dont 70% de la population et jeune, ne soyez pas étonnés que les plus jeunes ne se sentent pas concernés par les élections et que finalement le taux de participation soit bas. La CENI organise les élections, elle sensibilise mais pour captiver l’électorat, cela relève des partis politiques et des candidats.

HM: Vous avez plusieurs fois parlé de « rebranding » dans vos messages pour évoquer le changement au sein de la CENI. Après avoir passé beaucoup d’étapes du processus, avez-vous obtenu les résultats espérés ?

Nous avons réalisé beaucoup de choses. Parfois, les gens s’étonnent qu’il y ait par exemple tant des difficultés durant ce processus. On peut épingler des difficultés tout autant que les processus passés. La grande différence et cela fait partie du rebranding, ce que la CENI d’aujourd’hui ne cache pas la vérité, même si cette vérité n’est pas bonne. Comme je le disais dans une conférence, si vous voulez mettre fin à votre alcoolisme, vous devrez d’abord reconnaitre que vous êtes alcoolique, si vous niez que vous êtes alcoolique, vous n’allez pas arrêter de boire abusivement.

Donc, la CENI d’aujourd’hui ne cache pas ses difficultés, si nous n’avons pas de financement, nous en parlons. Si nous avons la carte d’électeur qui s’efface, nous ne le nions pas. Et je pense que c’est un point important. Cette vérité que les gens ont découvert sur les dispositifs de vote volés et les urnes bourrées est un bon exemple.

Si nous avions caché cela, les gens ne parleraient pas des réformes. Sinon, en 2028, on aurait les mêmes difficultés. Mais nous nous avons non seulement décrié cela, mais nous avons aussi sanctionné, et cela a permis qu’un débat s’engage entre les Congolais et à certain moment, le pays pourrait avoir des reformes en vue d’avoir des élections mieux organisées.

Rebranding c’est de mettre la vérité sur la grande place, quand une chose arrive nous la disons, finalement, cela permet d’apprendre et d’améliorer quelque chose. Evidemment, nous avons trouvé que la CENI n’avait pas une très bonne réputation et qu’il fallait changer, il fallait rassurer les parties prenantes. Mais comment on les rassure ? C’est en les impliquant.

Nous avons eu beaucoup de cadres de concertation avec différents partenaires dans nos activités, ils nous ont vu faire des choses, ils avaient des doutes par rapport à nous parce que le narratif de l’époque était assez négatif par rapport à la CENI. Ce qui était aussi une conséquence du passé. Mais les gens ont commencé aussi à nous apprécier, ils ont remarqué qu’il y avait quelque chose d’assez spécial apporté par la nouvelle équipe.

Nous avons des aspirations, nous voulons être une CENI de rang mondial, pas juste une CENI d’un pays africain avec ce qu’il y a comme connotation négative lorsqu’on fait référence à notre continent. Nous voulons garder notre africanité et inspirer les pays d’ailleurs, au-delà du continent.

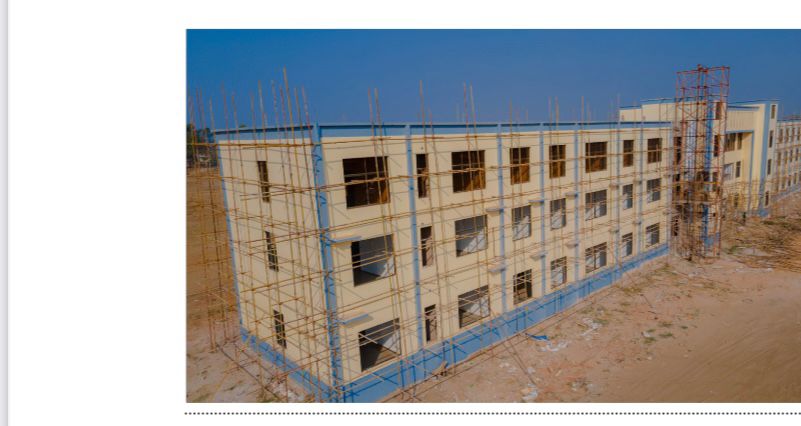

C’est ce qui fait que nous avons essayé de changer notre façon de faire des choses, nous aspirons à apporter de l’innovation partout où il y a des difficultés même sur le plan de nos équipements, de nos bâtiments, par exemple acquérir le bâtiment que le siège de la CENI occupe. Nous avons discuté avec le gouvernement, ce dernier a même commencé d’ailleurs à payer aux propriétaires et nous espérons que dans les mois qui viennent, la dette pourrait être apurée.

Dans l’entretemps, le bâtiment a été réhabilité, les conditions du travail des agents de la CENI sont très bonnes. Nous avons construit un grand entrepôt, le plus grand dans notre sous-région, un entrepôt pour contenir tout ce que nous avons comme matériels au départ duquel toutes les autres provinces et mêmes les pays où nous avons organisé les élections les recevront. Donc, il y a cette volonté pour la CENI, d’arriver à une certaine renaissance, à être consciente du fait que nous voulons être une institution qui inspire, qui soit un modèle pour les autres.

HM: Vous avez qualifié de « luvunu » (mensonge) tout candidat qui pense que la CENI va nommer des députés. Pouvez-vous encore l’affirmer ?

Avez-vous atteint cet objectif ? Cet objectif a été largement atteint dans le sens qu’aucun candidat n’est venu me voir pour me motiver sur le plan financier ou politique pour qu’il soit nommé. Beaucoup de gens ont compris que la CENI d’aujourd’hui n’est pas une CENI qui nomme ou favorise certaines personnes contre d’autres. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer que les tricheurs ne soient pas venus me voir au niveau du sommet.

Ils sont allés intimider, corrompre, menacer et brutaliser nos agents au niveau de la base et ainsi avoir accès à nos machines pour frauder. Dieu merci, nous sommes pourvu d’un système développé pour pouvoir retracer ces tricheurs. A ma connaissance, il n’y a pas eu d’achat ou de vente de sièges. Nous avons sanctionné des candidats qui se sont plu à voler les machines, de bourrer des urnes en vue de gagner. Et nous avons, grâce à nos machines et serveurs pu les identifier et les sanctionner et même annuler le scrutin à Masimanimba et à Yakoma. Cela montre que nous ne sommes pas venus là pour faire de la complaisance.

HM: En dehors des irrégularités constatées le jour du vote, aucune mission d’observation notamment la MOE CENCO-ECC, l’UA, le Centre Carter n’ont pu remettre en cause l’intégrité des scrutins. Par contre, certains candidats de l’opposition appellent carrément à l’annulation des scrutins. Il y a même des voix au sein de la majorité présidentielle qui sont contre les résultats des législatives. Quel est votre point de vue quant à ce ?

Les missions d’observations internationales comme nationales sont beaucoup plus professionnelles parce qu’une mission sérieuse n’est pas préoccupée par un résultat donné. Une mission indépendante ne dit pas que nous voulons qu’une telle personne gagne. Par contre, les partis politiques participent aux élections pour gagner. Ce qui fait que, les missions, en toute objectivité, ont trouvé qu’au-delà des difficultés qui étaient les nôtres, nous avons travaillé de bonne foi. D’ailleurs ces difficultés n’ont jamais affecté un seul ou un groupe d’entité sur le plan géographique. Les difficultés que nous avons eues que ce soit lors de l’enrôlement et le vote, se sont produites plus ou moins de façon égale et des solutions y ont été apportées. Il est difficile de critiquer la CENI et surtout de l’accuser d’être partisane ou d’avoir favorisé quelqu’un contre une autre personne. Je pense que la CENI sur ce plan doit être satisfaite. Elle est restée neutre.

HM: D’ailleurs, combien ont coûté les élections du 20 décembre 2023 ?

Les élections ont coûté autour de 1,1 milliards de dollars.

HM: Le gouvernement a-t-il versé la dernière partie de l’enveloppe pour vous permettre de parachever le processus électoral ?

Le Gouvernement a donné l’essentiel, presque tout. Toutefois, il reste des dettes que nous devons régler envers des fournisseurs, des salaires aux travailleurs. Mais cela ne représente plus un gros montant, cela peut constituer tout au plus entre 10 et 11 % du reliquat.

HM: C’est la première fois que les Congolais de l’étranger ont pu voter. Pourquoi avoir voulu ces élections dans cinq pays uniquement ?

La loi permet aux Congolais résidant à l’étranger de voter, pourvu qu’ils réunissent un certain nombre de critères. Nous avons choisi cinq pays pilotes pour commencer et ne pas vraiment aller dans les pays frontaliers parce qu’il y a parfois un problème de nationalité. Ce que nous étions promis c’est après nous allons tirer des leçons pour pouvoir augmenter le nombre de pays en 2028.

Nos successeurs s’y attèleront. Au-moins, une chose est vraie, cela a été un très grand succès. Les Congolais résidant à l’étranger qui sont venus s’enrôler avaient même des larmes aux yeux.

L’idée que leur pays leur permettait pour la première fois d’avoir une carte d’électeur et de venir voter pour le président de la République de leur choix symbolisait un moment historique pour eux. L’histoire ne retiendra plus que les Congolais résidant à l’étranger, qui contribuent énormément, de façon substantielle à l’économie du pays, mais pour une fois, il pouvait aussi se choisir un dirigeant. Je pense qu’il s’agissait d’un grand moment d’émotion et de patriotisme.

Nous allons peut-être demander aux législateurs d’assouplir certaines dispositions. Nous ne comptons qu’à peu près 13 mille électeurs dans ces cinq pays. Ce qui est anormal, c’est parce qu’en fait la loi est très contraignante, elle ne permet pas à un plus grand nombre de Congolais de s’enrôler et de voter.

HM: Pourquoi avez-vous insérées les élections locales ?

Parce qu’elles sont reconnues dans notre loi. N’oublions pas que la base du fonctionnement de l’Etat se trouve au niveau local. Là se situe les fondements de la démocratie. On peut commencer à encourager la participation des jeunes, des filles, des femmes aussi pour que demain ils commencent à prendre la relève car le pays est de loin composé à majorité de cette catégorie de la population. Or, là s’observe le moins de compétition, c’est au niveau des jeunes.

Nous sommes contents d’avoir pu organiser ces élections-là dans chaque chef-lieu des provinces où sont intervenus beaucoup de jeunes et femmes. Cela signifie que nos communes seront dirigées par des jeunes et c’est la classe qui prendra la relève. Nous avons tenu à cela parce que c’est prévu dans la loi mais ces élections n’avaient jamais été organisées avant cela. Nous avons pris le risque de leur effectivité et nous en sommes contents.

HM: Quel est le dernier message lancez-vous à toutes les parties prenantes au processus électoral après avoir franchi toutes ces étapes ?

Je crois que les parties prenantes doivent comprendre que tous les processus électoraux, de 2006, 2011, 2018 et 2023, ont fait face exactement aux mêmes problèmes logistiques. La pluie surtout lors des deux derniers cycles ont provoqué d’immenses difficultés pour l’acheminent des matériels et même le déploiement du personnel.

La solution est pourtant simple, celle de changer des dates, ramener les élections par exemple au mois de juillet, c’est-à-dire le mois le moins pluvieux au pays en pleine saison sèche, c’est le mois durant lequel le pays est sec dans sa majorité, au Sud de l’Equateur. Il est important d’en tirer des leçons sur ce point.

Pour la question de bourrage d’urnes, d’enrôlement à répétition, de tentatives de corrompre nos agents, il faut vraiment y réfléchir et trouver des solutions. Concernant la participation des femmes, nous sommes passés de 10% en 2018 et aujourd’hui nous sommes à 13 % et ce n’est pas substantiel. Nous devons aussi penser si nous devons garder le même système électoral. Plusieurs interrogations fusent, entre autres sur un système qui établit un seuil. Au-delà de seuil, il faut penser au quotient électoral.

Quelle est la conséquence de notre système qui consiste à favoriser des petits partis ? Voulons-nous une Assemblée nationale pléthorique ? L’une des exigences en matière de système électoral est que le système doit être simple. Chez nous à l’issue d’un vote, vous pouvez totaliser 7 mille voix, 8 mille voix, mais quelqu’un qui n’atteint que 5 mille voix peut vous battre et vous vous interrogez sur les raisons de cette situation ! Nous tenons aussi compte des listes, les gens n’ont pas compris cela et les coupables aux yeux de certains, c’est la CENI.

Donc, nous devons disposer d’un système qui puisse être plus représentatif de la minorité, de la représentativité des femmes aussi, sans néanmoins méconnaitre la majorité. Une majorité qui est écartée ou sous-représentée, ce n’est pas une très bonne chose. Il faut trouver un équilibre entre tout cela.

Nous ne pouvons pas rentrer en 2028 avec le même type de problèmes. Si nous ne trouvons pas des solutions adéquates, cela va fragiliser notre jeune démocratie. Il est important pour un pays qui aspire bénéficier d’une évolution positive sur le plan de sa démocratisation de toujours procéder à des évaluations et des réformes bien pensées, élaborées de façon désintéressée, et non celles établies pour mettre l’un au pouvoir et défavoriser l’autre. Il faut être en mesure de tirer les enseignements qui s’imposent et améliorer les failles par des réformes. A chaque fois, il faut progresser de manière continuelle. C’est ainsi que nous finirons par un système qui répond aux aspirations de notre peuple.

Propos recueillis par Heshima

Interview

« Nous travaillons fortement pour réaliser la vision du chef de l’État »FIFI MASUKA Gouverneure intérimaire du Lualaba

Malgré des attaques politiques, la gouverneure intérimaire du Lualaba tient la dragée haute après deux ans de gouvernance de la province. Dans cet entretien exclusif accordé à Heshima Magazine, Fifi Masuka Saïni revient sur les efforts fournis par son équipe en vue de faire rayonner le Lualaba avec les moyens financiers générés sur place, sans aucune dette comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi. Interview

Published

8 mois agoon

décembre 5, 2023By

RedactionH

Heshima Magazine : Madame le Gouverneur Fifi Masuka, comment se porte la province du Lualaba ?

Fifi Masuka : Le Lualaba se porte très bien grâce à Dieu tout d’abord, lui qui est le maître de tout. C’est Dieu qui fait que cette province soit toujours ce havre de paix désiré par tout le monde. Mais aussi nous dirons que le Président de la République est cet artisan qui nous a permis de matérialiser sa vision pour le bénéfice de tous les Lualabais.

Depuis 2020, année du début de votre intérim, qu’est-ce qui a été fait au Lualaba ? Quel bilan pouvez-vous dresser de votre gouvernance sur le plan économique ?

C’est souvent difficile de parler de soi, surtout quand il s’agit de ce qu’on fait dans l’exercice de ses fonctions pour l’intérêt public. Vous avez vos caméras, vos appareils photo, vous êtes libres et autorisés de frapper à n’importe quelle porte institutionnelle, interroger la population et surtout de parcourir tous les coins de la province pour voir ce qu’on a été capable de faire seulement en deux ans. Néanmoins, nous nous félicitons d’avoir fait ce peu qui de montre notre souci de faire rayonner cette province de la RDC avec les moyens générés sur place et sans aucune dette comme le veut le chef de l’État. Et parce qu’il faut parler de l’économie, je me dois de vous informer qu’au-delà des multiples perturbations économiques mondiales, nous ne baissons pas les bras.

Vous avez travaillé par le passé avec l’Inspection générale des finances. Quel état des lieux établissez-vous dans le cadre de la lutte contre la corruption dans votre province ? La gouvernance s’est-elle améliorée ?

Nous avons travaillé oui par le passé et nous continuons à travailler avec l’Inspection Générale des Finances (IGF) dont nous saluons surtout l’accompagnement. L’IGF nous a permis moi et mon équipe de maintenir de l’ordre dans la chaîne de dépenses et surtout d’acquérir encore d’autres connaissances y afférentes pour la bonne utilisation des ressources financières de l’État.

Il vous souviendra d’ailleurs que lors de son passage dans notre province, Monsieur l’Inspecteur chef de service de l’IGF, Jules Alingete, avait félicité notre gouvernance qui tient au respect des règles qui régissent les finances publiques dans notre pays.

Quelles sont les difficultés auxquelles votre gouvernement a dû faire face jusqu’ici ?

Les difficultés sont légions mais nous apprenons à y faire face avec beaucoup de courage et détermination. Le Chef de l’État nous a toujours conseillé d’être au-dessus des querelles politiques pour réussir à servir notre peuple qui attend de nous mieux que les simples paroles qu’il est fatigué d’entendre depuis l’accession de notre pays à l’indépendance.

C’est vrai, nous faisons face à une forte haine confondue à l’opposition et de fois une diabolisation alimentées par des gens que nous étions obligés de sanctionner conformément à la loi pour des faits de corruption et non-respect des lois. À notre avènement à la tête de cette province, la lutte contre la corruption était un grand défi et notre premier souci.

Nous avons trouvé plusieurs réalités très déplorables, nous ne saurons pas toutes les étaler ici, mais retenez que plusieurs services de l’État étaient remplis des agents fictifs et pourtant payés chaque mois avec l’argent du trésor public, la caporalisation des certaines institutions par ceux qui s’estimaient homme fort pour des intérêts égoïstes, le favoritisme.

On pouvait trouver parfois des gens uniquement d’une même tribu dans une institution du sommet au bas de l’échelle. Nous avons connu des cas où un ministre provincial pouvait se permettre de créer des taxes et les percevoir sans les canaliser dans les caisses de l’État.

Dans d’autres cas, nous avons découvert qu’il y avait des institutions de l’État dans lesquelles pour intégrer il fallait appartenir à un parti politique donné. Ça n’a pas été facile Madame le Journaliste. Nous nous sommes attaqués sans relâche à toutes ces antivaleurs et avons su, grâce à Dieu, remettre l’État dans ses droits en bouchant tous les trous qui servaient à la dilapidation de l’argent de l’État. Et grâce à l’encadrement de l’IGF aussi nous avons su diminuer sensiblement le pouvoir de la corruption avec un suivi permanent et rigoureux dans tous les secteurs étatiques de la province et la gouvernance s’est sensiblement améliorée.

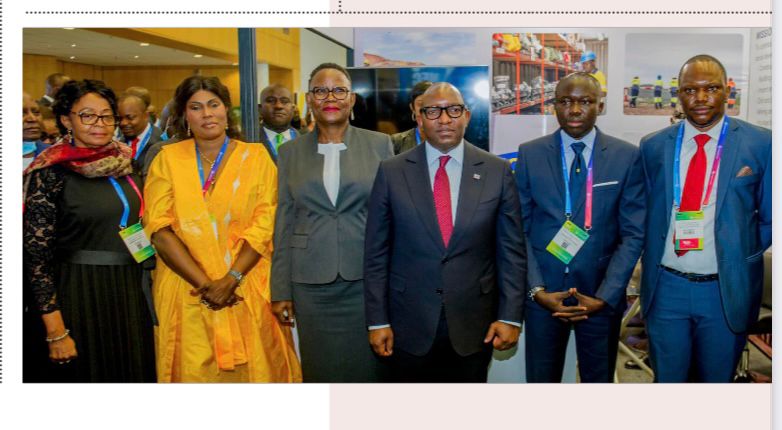

Vous avez pris part à la conférence minière internationale d’Indaba en février dernier en Afrique du Sud. Avec la transition énergétique en cours, ce forum a-t-il généré des retombées positives au profit de la province du Lualaba ?

La transition énergétique étant en cours, dès notre retour en province, plusieurs potentiels investisseurs ont défilé pour manifester l’intérêt dans ce secteur.

En marge du forum d’Indaba, vous avez estimé que le Lualaba est encore à 81% non exploré. Depuis février 2023, quelles ont été les nouvelles opportunités dans le secteur minier de votre province ?

Oui, il y a le lancement d’une campagne de prospection minière de grande envergure dont l’accent est mis spécialement sur les minerais stratégiques en l’occurrence le cobalt, le cuivre, le lithium et autres.

Le Lualaba est incontestablement riche. Cependant, sa population croupit dans la pauvreté et la plupart des ménages vit sans électricité. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

C’est par là que vous allez comprendre que le Lualaba était victime de ses propres ressources pendant tout ce temps, Madame le journaliste. Certes, le Lualaba est extrêmement riche mais il lui manquait des gens capables de faire profiter cela à sa population. Notre souci majeur est de faire sortir la province des éloges figurant dans les livres de géographie et de géologie avec la célèbre qualification «la RDC est un scandale géologique».

Nous voulons ramener ces richesses minières dans le quotidien de nos populations. C’est cela même la mission que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a confié. Nous travaillons fortement pour réaliser ce souci du chef de l’État qui veut que cette population puisse avoir des infrastructures et une vie semblable à ses richesses. Et en parcourant le Lualaba, vous serez d’accord avec nous qu’il s’agit d’une question de temps pour le moment.

En cette période marquée par la pénurie de maïs qui frappe notamment le grand Katanga, comment faites-vous pour gérer la situation ?

S’agissant de la pénurie de la farine de maïs qui prévaut dans l’espace Katanga plus particulièrement dans la province du Lualaba, nous avions réitéré notre détermination d’inonder le marché avec cette denrée de base pour la population en constituant une réserve de deux ans. Nous les vendons à un prix très réduit contrairement à celui du marché public pour que tout le monde s’en approvisionne facilement. Et c’est ce qui est fait, les points de vente sont dans plusieurs coins de la province.

Concernant le secteur agricole notamment, que préconisez-vous pour que le Lualaba ne connaisse pas de pénurie ?

Nous avons initié le projet pilote du site agricole du village Mulomba vers Busanga. Ce site va avoir la capacité de constituer une réserve énorme de 50 000 tonnes de maïs. Les ouvriers travaillent nuit et jour sans relâche sur cet espace de 5000 hectares. A part le projet de construction de 5 silos sur ce site agricole, pour arriver à constituer la réserve de maïs d’au moins 50.000 tonnes, d’autres projets importants sont en cours de réalisation. C’est entre autres l’établissement d’un centre de formation agricole, la pratique de l’élevage et de la pisciculture à grande échelle sans oublier une immense pépinière pour le reboisement.

Les travaux de modernisation de l’aéroport de Kolwezi touchent presque à leur fin. Quelle est la date de son inauguration ?

L’aéroport de Kolwezi sera inauguré dans un délai raisonnable, le temps de terminer les travaux d’allongement de la piste d’atterrissage qui devra passer de 2500 à 3000 mètres, la tour de contrôle, la caserne anti-incendie, le tarmac, l’aérogare fret, l’entrepôt de carburant et le pavillon présidentiel.

Combien les travaux de l’aéroport ont coûté au Trésor public ?

Le coût que nous avons actuellement est juste pour l’aérogare et d’ailleurs tout est déjà payé. Pour le coût global de l’aéroport, il faut attendre, car certains dossiers y afférents sont encore en cours d’étude au sein de la direction de passation des marchés publics.

En mai dernier, le pays a vécu un événement tragique à savoir l’incendie du Lycée Mwanga, à Kolwezi. A ce jour, quelle est l’issue de ce drame après le décès d’une lycéenne qui était hospitalisée ? Qu’est-ce qui a été envisagé comme mesures pour éviter un tel incident dans l’avenir ?

Tout en déplorant, encore une fois, le drame du Lycée Mwanga et gardant une pensée pieuse pour les âmes des deux illustres disparues, la prise en charge psychologique et médicale des autres victimes a été effective avec l’accompagnement de la cellule des psychologues de l’université de Kolwezi. Pour éviter un tel incident dans l’avenir, nous avons envisagé les mesures suivantes : avec l’expertise de l’entreprise KCC, les sensibilisations au sein des écoles de la province sur la lutte contre l’incendie et autre risque en milieu scolaire sont envisagées au début de l’année scolaire 2023-2024, la formation sur le plan d’évacuation en cas de danger. Au niveau de l’Inspection Principale de l’EPST, le contrôle effectif de viabilité des infrastructures scolaire a déjà commencé surtout dans les écoles en construction.

Qu’en est-il de la réhabilitation du Lycée Mwanga ?

Nous avions sensibilisé à cet effet les opérateurs miniers lors de notre voyage en Chine et ici localement en province sur leur apport dans la réhabilitation de cette école qui constitue un patrimoine de la province et une entreprise qui n’attend que les fonds a été choisie à cet effet. Cependant, les entreprises telles que TFM, KCC et KAMOA se sont déjà prononcées et n’attendent que le devis de l’entrepreneur. D’autres en plus ont manifesté la volonté de nous soutenir.

Où en sommes-nous avec l’« opération zéro délinquant » que vous avez lancée l’année dernière ?

Avec l’appui de toute la population, l’opération zéro délinquant se porte bien, et nous nous félicitons d’avoir réussi à réduire tant soit peu le phénomène Kuluna et coupeurs des routes dans la province. Aujourd’hui, la joie est pour nous d’apprendre que nos enfants qui sont au centre de réinsertion sociale de Kanyama Kasese s’appliquent très bien et sont à ces jours des bâtisseurs capables de gagner leurs vies honnêtement.

Le pays est à quelques mois des élections générales. FIDEC, votre parti, a fait alliance avec Congo Espoir du ministre José Mpanda. Qu’est-ce que vous visez dans cette nouvelle alliance ?

A ce stade, notre intérêt et de soutenir les meilleurs d’entre nous. Actuellement, nous nous rallions aux efforts consentis par le Chef de l’État qui est à ce jour notre coach tous, pour un Congo toujours prospère et nous y travaillons tous les jours. D’où nous croyons que notre choix des partenaires est réfléchi parce qu’il vise un même objectif.

Vous avez été vice-gouverneur depuis 2016 et gouverneure intérimaire en 2020. Avez-vous l’ambition de revenir au Lualaba comme gouverneure titulaire pour le prochain quinquennat ?

Étant politique, c’est normal que nous puissions avoir des ambitions, mais rien ne s’acquiert gratuitement. Tout se mérite. Raison pour laquelle nous travaillons jour et nuit pour nous démarquer positivement afin de rencontrer les attentes de nos populations et mériter davantage la confiance du Chef de l’État. Tout dépendra de son appréciation.

Propos recueillis par Heshima.

Interview

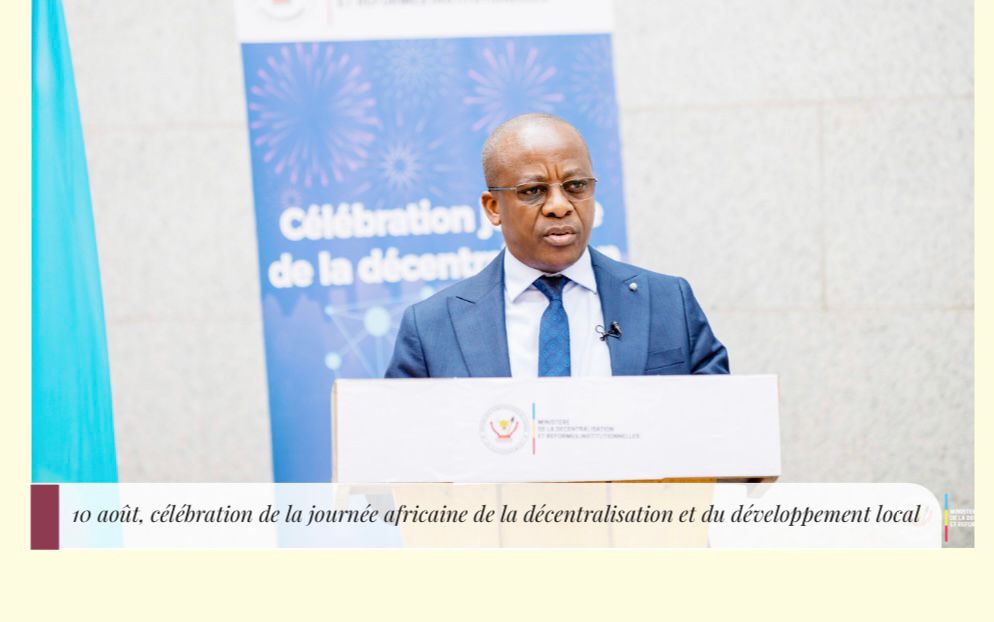

ENTRETIEN EXCLUSIF : « Tout est prioritaire dans le secteur de la décentralisation » EUSTACHE MUHANZI Ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles

Dans une interview exclusive accordée à Heshima Magazine, le ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles est revenu sur ses actions menées dans ce secteur vital pour le développement de la RDC à partir de la base. Fonctionnement des entités territoriales décentralisées (ETD), effectivité de la Caisse nationale de péréquation avec à la clé des nouveaux animateurs nommés par ordonnance présidentielle en 2022…, Eustache Muhanzi Mubembe explique tout.

Published

11 mois agoon

septembre 6, 2023By

RedactionH

Heshima Magazine : Monsieur le Ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, la Constitution du 18 février 2006 a intégré l’option de la décentralisation dans l’organisation poli- tique et administrative du pays. En quoi celle-ci est bénéfique à la RDC ?

Eustache Muhanzi : La décentralisation est une réforme fondamentale consacrée par le constituant sur le plan de l’organisation administrative territoriale en République Démocratique du Congo. Il s’agit, en effet, d’un mode d’organisation et de gestion des affaires publiques qui consiste au transfert d’un certain nombre de compétences, de responsabilités ainsi que des ressources correspondantes à des entités territoriales de base, appelées entités territoriales décentralisées, (ETD). Aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la Constitution, par entités territoriales décentralisées, il faut entendre la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Quel est l’objectif ultime de cette forme d’organisation de l’Etat ?

L’objectif ultime poursuivi à travers cette organisation est double : d’une part, rapprocher l’administration des administrés dans l’optique de la consolidation démocratique et, d’autre part, créer des véritables centres d’impulsion du développement à la base en favorisant la prise en charge optimale des préoccupations de nos populations. En cela, la décentralisation constitue un outil puissant de transformation positive de notre société, de notre pays qui, du reste, aspire au développement intégral et au mieux-être de son peuple. Et, considérant les dimensions continentales de notre pays, il va de soi que, contrairement à la centralisation, la décentralisation est la réponse idoine, le choix efficace et approprié en termes d’organisation administrative territoriale.

Depuis le lancement du processus consécutivement à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, des avancées ont été réalisées notamment en ce qui concerne le cadrage juridico-institutionnel et stratégique. A ce jour, une série de lois de mise en œuvre de la décentralisation a été adoptée. L’on peut citer entre autres la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces du 30 juillet 2008, la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces du 7 octobre 2008, la loi organique portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces du 18 mai 2010, la loi portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des ETD.

On peut également mentionner le Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, en sigle CSMOD, qui sert d’outil de planification stratégique de l’implémentation de cette réforme. Enfin, sur le plan institutionnel, un comité national de mise en œuvre de la décentralisation composé d’un comité interministériel de pilotage et d’une cellule technique d’appui à la décentralisation a été mis en place.

Pensez-vous que depuis l’institution de cette décentralisation les choses fonctionnent mieux qu’avant ?

Il faut le reconnaître, tout n’a pas été parfait. Il demeure encore des défis à relever, notamment du point de vue du transfert effectif des compétences et des ressources aux ETD pour consolider leur autonomie, d’organisation effective des élections municipales et locales, d’appui technique en vue de la capacitation des animateurs et des structures des ETD, de gestion des problématiques sociologiques induites par cette réforme ainsi que la mise à niveau et la modernisation de l’administration de mon ministère.

C’est à cela que nous travaillons. Fort de ces acquis, du ferme engagement du gouvernement de la République en faveur de la mise en œuvre de cette réforme et de l’adhésion de nos populations, je suis convaincu que le processus est irréversible et il y a de quoi espérer voir un nouveau jour sur nos ETD dans la perspective de la concrétisation du développement à la base.

En arrivant à la tête de ce ministère, vous avez annoncé le renforcement des capacités techniques et administratives du personnel et la finalisation des travaux de révision du cadre organique des administrations. Où en sommes-nous ? Quelles sont les priorités dans votre secteur ?

L’une des premières actions menées à la tête de ce ministère a été de rétablir le contact direct et permanent entre les administrations, les agents des administrations et l’autorité ministérielle que je suis, avec mon cabinet, dans l’optique d’instaurer une collaboration efficace et empreinte de la vision du gouvernement de la République dans le secteur de la décentralisation et des réformes institutionnelles. A travers cette approche, il était question pour moi de m’enquérir de l’état d’esprit de nos administrations, de leurs conditions de travail et de cerner leurs préoccupations et aspirations dans le cadre du service public.

C’était aussi l’occasion de leur communiquer les orientations claires quant au travail à élaborer et aux résultats attendus au regard des défis de notre secteur. C’est donc vous dire l’importance que j’attache à l’administration, mieux à l’agent qui doit être suffisamment outillé pour contribuer substantiellement à l’opérationnalisation des actions du ministère.

A ce jour, au vu du renforcement des capacités techniques et administratives, nous avons institué un système de travail participatif qui favorise le partage d’expériences, le transfert des connaissances et la motivation du personnel à la tâche. Dans le même temps, avec l’appui de nos services techniques, mon cabinet travaille sur des modules de formation au profit des agents de nos administrations qui seront disponibles dans les jours à venir.

Enfin, en fonction de divers partenariats, nous avons en projet des activités de formation et d’échanges d’expériences toujours dans l’optique d’outiller techniquement et administrativement nos agents. Voilà donc la stratégie globale d’instauration pour la mise à niveau du personnel de nos administrations de la décentralisation et des réformes institutionnelles.

Par ailleurs, en ce qui concerne les cadres organiques de nos administrations, les travaux de révision ont pratiquement été finalisés au ministère. Nous en sommes maintenant à la phase de concertation et de validation en collaboration avec le ministère la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration publique et Innovation du Service public. Le processus va donc connaître son aboutissement dans un futur proche.

Quelles sont vos priorités dans ce secteur ?

Au chapitre des priorités, il faudrait noter que tout est prioritaire dans le secteur de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Néanmoins, par un exercice de rationalisation, l’on peut noter comme priorités : la redynamisation et la mise à niveau des administrations et des structures du ministère ; la révision du cadre juridique et la rationalisation du cadre institutionnel relatifs au processus de mise en œuvre de la décentralisation ; l’actualisation et la mise en œuvre du Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation ; l’actualisation et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées ; l’opérationnalisation des mécanismes de financement du développement local, dont la Caisse nationale de péréquation ; l’éclosion de l’administration des réformes institutionnelles et la mise en place des outils de conception, d’encadrement, d’accompagnement, de vulgarisation et de mise en œuvre des réformes.

Le 4 juillet dernier, lors d’une séance de travail au siège du PNUD, vous avez présenté votre programme d’actions. A quand l’opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation ? Qu’est-ce que le public peut comprendre par la péréquation ?

La Caisse nationale de péréquation est un élément important de la stratégie nationale du développement que le constituant a voulu partant de la base vers le haut. Le processus de son opérationnalisation La Caisse nationale de péréquation est un élément important de la stratégie nationale du développement que le constituant a voulu partant de la base vers le haut. Le processus de son opérationnalisation est en marche.

Des nouveaux animateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle il y a quelques mois, exactement le 3 septembre 2022. A ce jour, la Caisse nationale de péréquation fonctionne déjà avec un personnel minimum. Des concertations sont en cours avec le ministère des Finances afin de déterminer les modalités d’activation du fonds de péréquation qui doit être alimenté par le Trésor public à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’Etat annuellement, et ce aux fins d’assurer à la Caisse nationale de péréquation l’accomplissement de sa mission constitutionnelle.

Vous avez l’ambition de transférer les compétences et les ressources aux provinces et aux ETD. Comment comptez-vous vous y prendre ? Le transfert de compétences aux ETD doit toujours être accompagné d’un transfert de ressources. Est-ce possible dans le contexte actuel ?

Le transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux ETD ne se décrète pas. C’est un processus qui implique une planification, un cadre de suivi, des mécanismes d’accompagnement et l’adhésion de tous les acteurs de la décentralisation. La stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux ETD repose sur quatre piliers, à savoir : (1) l’élaboration et l’adoption des lois organiques de mise en œuvre de la décentralisation, (2) l’élaboration et l’adoption des lois sectorielles relatives aux domaines faisant l’objet du transfert des compétences ainsi que leurs mesures d’application, (3) l’élaboration du calendrier du transfert des compétences et des ressources humaines, financières et patrimoniales correspondantes et, enfin, (4) la mise en place des fonctions publiques centrales, provinciales et locales.

A ce jour, des avancées importantes ont été réalisées. Les lois organiques d’établissement de la décentralisation ainsi que les lois sectorielles des domaines faisant l’objet du transfert des compétences ont été promulguées. Les efforts sont maintenant concentrés sur l’actualisation et l’exécution du calendrier de transfert susdit ainsi que sur l’installation des administrations provinciales et locales. En définitive, il faut noter que le processus est irréversible tant il s’agit d’exécuter la volonté du constituant.

Quel est le critérium pour être élu à la tête d’une ETD ?

Le critérium d’éligibilité est établi par la loi électorale. Et, conformément à l’article 9 de cette loi, pour être élu, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité congolaise ; avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale; avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ; avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socioculturel.

C’est ici l’occasion d’encourager nos concitoyens, particulièrement les jeunes et les femmes, à s’engager dans le processus pour briguer des sièges tant au niveau des organes délibérants que des organes exécutifs de nos ETD afin de parfaire et consolider l’implémentation de la décentralisation dans notre pays.

Dans votre programme de travail, vous comptez aussi promouvoir le genre. Par quel mécanisme pensez-vous atteindre ce but ?

La promotion du genre est un impératif du développement. Cela implique effectivement l’agencement des conditions et mécanismes pouvant donner l’occasion à la femme d’avoir sa place, de s’épanouir et de repousser au maximum les limites par rapport à ses ambitions. Pour ma part, je me suis engagé à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, à promouvoir les femmes dans les postes de commandement sur base de la méritocratie et promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités des femmes pour leur autonomisation.

Quand est-ce que les textes légaux sur la décentralisation traduits en 4 langues pourront être vulgarisés ?

La diffusion des textes légaux traduits en quatre langues nationales constitue une obligation constitutionnelle qui incombe au gouvernement de la République en vertu de l’article 142 alinéa 2 in fine de la Constitution. Pour ce qui est des textes légaux régissant la décentralisation, la traduction dans les quatre langues nationales que sont le lingala, le swahili, le tshiluba et le kikongo a déjà été réalisée par la cellule technique d’appui à la décentralisation, CTAD en sigle. L’impression et la diffusion interviendront dans un avenir proche. Des pourparlers sont en cours avec certains partenaires pour appuyer ces activités.

Vous envisagez aussi appuyer les provinces et les ETD démunies en infrastructures. Avec quels moyens ?

En vertu de l’ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition, les provinces et les ETD disposent d’un certain nombre de ressources qu’elles sont censées gérer de manière autonome. En sus de cela, les provinces ont droit à une part des recettes à caractère national établie à 40%. Sur cette part des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ETD ont également droit à 40%.

La répartition de cette enveloppe aux ETD, fautil le souligner, se fait sur base de la capacité de production, de la superficie et de la population de chacune d’elles. Il y a également la Caisse nationale de péréquation qui est un mécanisme de financement des projets d’investissement et de développement en faveur des provinces et des ETD. Pour ma part, en tant que ministre de la Décentralisation, je m’engage à mobiliser tous les acteurs impliqués pour arriver à l’activation et au fonctionnement optimal de tous ces mécanismes de financement des provinces et des ETD.

Pour ce faire, la stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux ETD sera mise à contribution. Enfin, au niveau de mon cabinet, des réflexions sont en cours en vue de concevoir et d’étudier d’autres mécanismes d’appui technique et financier en faveur des provinces et des ETD dans l’optique de les doter des capacités d’intervention s’inscrivant dans la consolidation de la libre administration et de l’autonomie de gestion.

Apparemment les provinces et les ETD dépendent toujours de Kinshasa, surtout en ce qui concerne les infrastructures. A quand la libre administration des provinces et des ETD ?

Encore une fois, il convient de noter que la décentralisation ne se décrète pas. C’est un processus irréversible, certes, mais qui se met en place progressivement et nécessite une certaine pédagogie devant conduire tous les acteurs à intérioriser les principes et les modes opératoires de cette nouvelle organisation administrative territoriale qu’est la décentralisation. Le plus important à retenir est qu’il y a des avancées dans ce sens qui se consolident avec le temps et que surtout au niveau du gouvernement de la République l’engagement est ferme quant à la matérialisation de la libre administration et de l’autonomie de gestion des provinces et des ETD.

Votre ministère a-t-il un lien avec le Programme des 145 territoires ? Y êtes-vous impliqué ?

Le Programme de développement local des 145 Territoires, en sigle PDL-145, est un projet structurant d’une très grande importance qui s’inscrit dans la vision du Président de la République, SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de nos entités territoriales de base des véritables foyers de développement socioéconomique en faveur de nos populations. Le ministère de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles est bien impliqué dans ce projet du gouvernement.

Ministre au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba, puis au sein de Sama I et II, vous êtes parmi les rares qui sont là depuis l’accession du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Quel est votre secret ?

En tant que chrétien, je dirai que c’est d’abord la grâce de Dieu. Après, c’est l’expression de la confiance renouvelée par SEM le Président de la République, à qui je rends mes hommages les plus déférents, ainsi que par SEM le Premier ministre, à qui j’exprime ma très haute considération. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma gratitude.

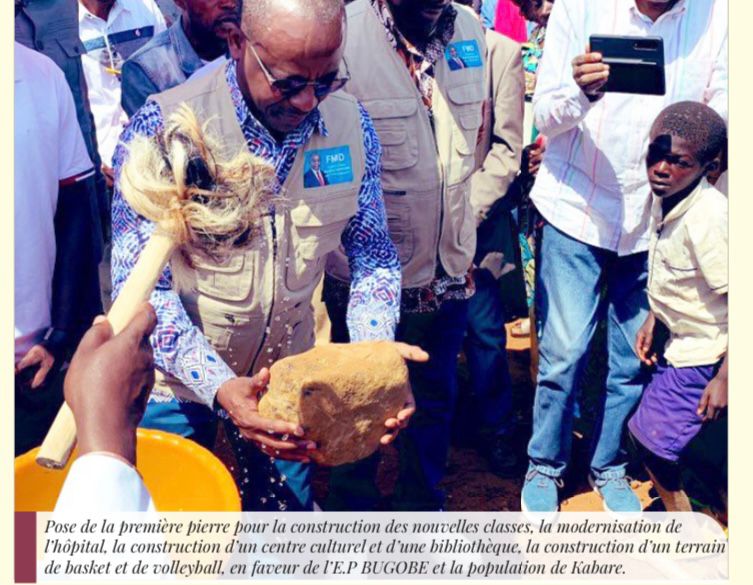

Guidée par l’amour et la justice comme valeurs fondamentales pour un monde meilleur, la fondation a comme objectif le développement communautaire intégral à travers notamment les axes ci-après : la promotion de l’éducation et de la santé en faveur des populations ; la formation et l’encadrement de la jeunesse ; la réalisation des infrastructures sanitaires, éducatives et sociales d’intérêt communautaire ; la conception, l’initiative et la réalisation des projets de développement socioéconomique ; la réalisation des activités notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage ; la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les antivaleurs ; la promotion de la solidarité ; la promotion, sensibilisation et encadrement des groupes vulnérables ; l’encadrement des enfants désœuvrés et l’assistance aux personnes du troisième âge.

Nous sommes dans une année électorale. Avez-vous des ambitions particulières à dévoiler ?

Dans le cadre de mon engagement politique au service de notre peuple, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Kabare, dans la province du Sud-Kivu.

Propos recueillis par Heshima

Trending

-

Non classé1 semaine ago

CONTRAT ONIP- AFRITECH/IDEMIA : L’IGF met à découvert une vaste escroquerie

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoMIGUEL KASHAL, LE GENDARME DE LA SOUS-TRAITANCE CONGOLAISE

-

Nation1 semaine ago

LE BILAN ELOGIEUX DE MIGUEL KASHAL

-

Focus1 semaine ago

Focus1 semaine agoLa DGI signe un nouveau record avec 1,1 milliard USD collectés

-

Nation1 semaine ago

SUSPENSION DE NEUF SOCIÉTÉS SOUS-TRAITANTES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS EN VIOLATION DE LA LOI