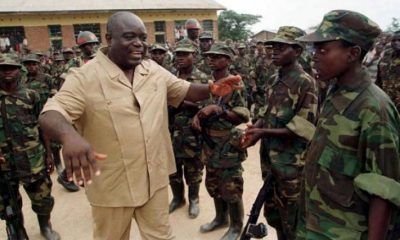

La République démocratique du Congo (RDC) est touchée par une guerre d’agression menée par le Rwanda sur son territoire en appui aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Cette situation a déjà une incidence sur l’économie du pays, qui repose essentiellement sur l’exportation des minerais.

La guerre, qui a repris dans l’Est du pays, dissuade les investissements étrangers et la création de nouvelles entreprises. Même si la RDC dispose de ressources naturelles abondantes, l’instabilité dans les zones minières et le manque de sécurité empêchent les investissements à long terme. Les multinationales et les entreprises locales hésitent à investir dans un environnement où les risques liés à la guerre et à la violence sont trop élevés. Le regain de violence armée depuis plus de 3 ans fait perdre énormément de recettes au pays.

Depuis juin 2022, Kinshasa perd ses recettes douanières du poste frontalier de Bunagana, au Nord-Kivu. Cette première cité occupée par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) pouvait réaliser jusqu’à 750 000 dollars de recettes mensuelles. Avec la progression des rebelles dans les deux Kivu, le pays a perdu des revenus qui sont désormais contrôlés par les insurgés. Bunagana est le troisième poste frontalier le plus important du Nord-Kivu après celui de la grande barrière à Goma et celui de Kasindi.

Depuis la prise totale de deux capitales des Kivu, des produits vivriers tels que des pommes de terre, du fromage, du lait frais ou de la viande de bœuf ne sont plus expédiés vers Kinshasa ou dans d’autres villes du pays. Toutes les chaînes d’approvisionnement sont bloquées, affirme Lesly Said, gérante du supermarché du Kivu au complexe Utexafrica, à Kinshasa. « Même avant que Goma ne soit prise, nous avions déjà été impactés par la prise de Minova. Le coût avait augmenté et nous avons eu beaucoup de plaintes de clients, mais nous n’avions pas de choix », a-t-elle déclaré.

Depuis la chute de la ville de Goma, les banques restent toujours fermées. La circulation du dollar américain dans la région devient de plus en plus difficile. Si une telle situation perdure, cela présente le risque d’un basculement de l’économie vers le franc rwandais. Le marché monétaire congolais étant asphyxié par l’absence prolongée des banques et des microfinances, la ville rwandaise voisine, Gisenyi, risque de devenir un débouché pour échapper à cette asphyxie économique de Goma. Cela risque d’être perçu comme une balkanisation économique.

Effort de guerre

Des entreprises publiques fournissent des efforts supplémentaires pour contribuer à l’effort de guerre lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Pour répondre à cet appel à la solidarité, l’Office de gestion du fret multimodal (OGFREM) a apporté une contribution à hauteur d’un million de dollars. Cette cagnotte a été annoncée au Vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba, par l’équipe dirigeante de cette entreprise. D’autres entreprises publiques, qui avaient déjà du mal à fonctionner, pourraient fournir des efforts supplémentaires en cette période de guerre.

Cette situation sécuritaire grave a aussi perturbé les prévisions budgétaires projetées pour cette année (18 milliards de dollars). Des coupes budgétaires ont été opérées dans les enveloppes prévues pour certaines institutions comme la Présidence, la Primature, le Gouvernement et le Parlement. La mécanisation des nouveaux agents et fonctionnaires de l’État a été gelée pour une période de 12 mois. Autre effet ressenti, c’est l’inflation. Elle a été particulièrement forte ces dernières années, ce qui a réduit le pouvoir d’achat des Congolais. Les prix des produits de base, en particulier ceux importés, ont augmenté, aggravant ainsi la pauvreté et la précarité pour une grande partie de la population. La tentative du gouvernement de rabaisser les prix des biens de consommation courante s’est révélée vaine.

Chute des prix du cobalt

Pillée dans les Kivu par le Rwanda et les rebelles du M23-AFC, plombée dans l’espace Katanga par la chute de l’une des prix d’une des matières premières les plus en vogue, le cobalt, la RDC essaie tant bien que mal de tenir son économie. Mais les prix mondiaux du cobalt ont sensiblement chuté. Depuis mai 2022, le prix du cobalt a perdu les trois-quarts de sa valeur, passant de 82.000 à près de 22.000 dollars la tonne. Une chute vertigineuse qui s’explique aussi par une surproduction mondiale de ce produit. La Chine, une plus grande consommatrice de ce minerai, s’est émancipée de ce métal blanc. Pékin a commencé à produire des cellules de batteries pour véhicules électriques sans utiliser le cobalt, ce qui occasionne une telle chute des prix. Or, la RDC représente environ 70% de la production mondiale de cobalt, dont les deux tiers sont raffinés en Chine.

Pourtant, la redevance minière des substances minérales stratégiques, notamment le cobalt, reste la plus élevée en RDC. « On aura une situation de baisse des recettes et cela peut affecter les efforts que le gouvernement mène pour restaurer la paix dans l’est du pays », analyse Jean-Pierre Okenda, directeur exécutif de l’ONG « La sentinelle des ressources naturelles ».

Difficile canalisation des recettes du coltan

La RDC est l’un des plus grands producteurs mondiaux de coltan, un minerai essentiel qui est principalement composé de tantalite et de niobium. Le coltan est utilisé dans la fabrication de composants électroniques, tels que les condensateurs pour téléphones mobiles, ordinateurs, voitures électriques et autres appareils high-tech. Ce minerai est principalement extrait dans les régions orientales de la RDC, notamment dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, ainsi qu’en Ituri. Ces zones sont souvent marquées par des conflits armés et des tensions politiques, et l’exploitation minière y est souvent artisanale. Cela signifie que de nombreux mineurs locaux utilisent des méthodes manuelles et rudimentaires pour extraire le coltan, ce qui peut rendre l’activité extrêmement dangereuse. Au-delà de cet aspect, le pillage de ces minerais par des pays voisins fait perdre des recettes énormes à la RDC.

Résurgence du M23 et boom économique au Rwanda

Depuis la résurgence du M23, fin 2021, dans les Kivu, le Rwanda a fait des bonds importants dans l’exportation des minerais, notamment le coltan. En 2023, Kigali a enregistré une augmentation spectaculaire de 43 % de ses exportations, qui sont passées de 772 millions de dollars en 2022 à plus de 1,1 milliard. En 2010, ces revenus dépassaient à peine les 70 millions de dollars par an. Une manne minière bénéficiée par un pays qui n’a pas grand-chose sous son sol. Ce qui met souvent Kinshasa en colère, estimant que les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) que Kigali cherche souvent au Congo sont essentiellement des minerais.

Heshima

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

International4 semaines ago

International4 semaines ago

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago

International3 semaines ago

International3 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines ago

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines ago

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines ago