Nation

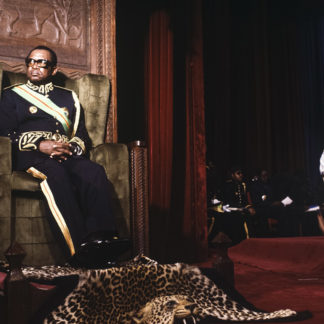

Mobutu, 24 ans après De la dictature à la démocratie

Avec la chute du régime de Mobutu le 17 mai 1997, consécutivement à la prise du pouvoir par l’AFDL, la RDC a connu un tournant majeur de son histoire qui marque son passage de la dictature à la démocratie. 24 ans après, quelles sont les leçons à tirer de ce parcours ?

Published

3 ans agoon

By

RedactionH

Depuis son accession à la magistrature suprême, le 24 novembre 1965, Mobutu a été l’incarnation de la dictature en RDC. Après les soubresauts au lendemain de l’indépendance du pays qui ont entrainé la mort ( Lumumba, Mulele…) ou le départ en exil (Laurent-Désiré Kabila, Gbenye…) des lumumbistes dans lesquels il est impliqué, sa marque est encore manifeste juste après les premières élections générales, législatives nationales et provinciales organisées à Léopoldville en 1965.

Malgré le triomphe du cartel de la Convention nationale congolaise (Conaco) de Moïse Tshombe qui les remporte largement avec un total de 122 élus sur 167, soit 73% des suffrages exprimés, avec une majorité absolue acquise à la chambre des représentants, un coup d’Etat militaire dirigé par le colonel Mobutu met un terme à l’installation de ce régime démocratique sous le prétexte du désordre causé par la classe politique constituée de 44 partis politiques.

Cet événement, intervenu le 24 novembre 1965 qui marque le début de la Deuxième République est le commencement d’une longue période dictatoriale au cours de laquelle Mobutu s’imposera par l’instauration du MPR, d’abord parti unique puis, Parti-Etat.

Le début de la fin

Malgré le caractère dictatorial de son régime, Mobutu doit gérer les frustrations des différents clans et sensibilités qui le composent. Sur le flanc militaire, il doit combattre le FLNC, d’anciens gendarmes katangais de l’époque de Moïse Tshombe réfugiés en Angola depuis la défaite de ce dernier sur la scène politique congolaise. A deux reprises, lors de Shaba I (ancienne appellation du Katanga) en 1977, puis de Shaba II en 1978, Mobutu a dû recourir à ses alliés pour sauver son régime. Il en est de même pour stopper les attaques de Laurent-Désiré Kabila de Moba I (1984) et Moba II (1985).

A l’interne, malgré l’autoritarisme du régime monolithique du MPR-Parti, 13 parlementaires, parmi lesquels Etienne Tshisekedi, prennent le risque de le défier. Ils lui adressent le 1er novembre 1980 une lettre ouverte pour lui signifier la nécessité de démocratiser le système politique afin de freiner la détérioration de la situation socio-économique du pays.

Entre ces mouvements de rébellion et la contestation interne non-violente, Mobutu réagit par l’appel à des puissances extérieures pour les premières et la répression pour les seconds sous forme d’arrestations, de bannissements, de sévices…

Le régime de Mobutu ne cesse de montrer des signes d’affaiblissement. En même temps, le combat pour la démocratisation du pays trouve un puissant allié dans le vent de la perestroïka consécutif à l’éclatement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et parallèlement à ce contexte, la France, grande puissance, lie désormais à l’instigation de François Mitterrand l’aide publique aux pays africains à l’instauration du multipartisme à travers son discours de La Baule.

Mobutu est contraint de se plier à tous ces coups de boutoir. Le 24 avril 1990, les larmes aux yeux et plein d’émotions, Mobutu met fin au MPR, Parti-Etat. Celui-ci devient un fait privé et préconise la création de deux autres partis politiques au côté de ce dernier, l’existence de l’UDPS allant de soi parmi ceux-là afin de canaliser la nouvelle marche démocratique du pays.

S’ensuit une Conférence nationale souveraine au cours de laquelle les forces politiques favorables à Mobutu et celles de l’opposition tentent avec beaucoup de difficultés à démocratiser les institutions dans le cadre d’un « partage équilibré et équitable du pouvoir », selon l’expression consacrée. Etienne Tshisekedi est porté à plusieurs reprises à la tête du gouvernement et démis tout aussi régulièrement sous fond de rivalités entre pro-mobutistes et entre opposants.

ler six gouvernements du 24 avril 1990 au 31 décembre 1992, dont l’un d’Etienne Tshisekedi d’une durée de seulement trois jours !

Dans l’entretemps, la situation socio-économique ne fait que se dégrader. Le pays doit faire face à deux pillages, l’un en septembre 1991 et l’autre en janvier 1993. L’inflation valse à un rythme effréné de plus de 4.000% l’an avec même une pointe de 10.000% en 1994 !

Le régime de l’AFDL

Après trois ans de marche forcée d’Est en Ouest, le 17 mai 1997, Mobutu doit courber l’échine devant l’AFDL de Laurent-Désiré Kabila, après une ultime tentative de négociation ratée sur l’Outenika sous l’égide de Nelson Mandela. Cette prise du pouvoir sonne le glas des institutions du pays qui reprend son ancien nom de Congo. Laurent-Désiré Kabila promulgue un Décret-loi constitutionnel en lieu et place de l’Acte constitutionnel de la transition de 1994 qui avait donné naissance au Haut-Conseil de la République ( HCR-PT) au sein duquel se déroulaient les tractations politiques des différents clans.

Laurent-Désiré Kabila met alors en veilleuse les activités des forces politiques et une longue période de transition s’ouvre à nouveau, jalonnée de multiples rebellions sous le prétexte d’imposer davantage de démocratie confisquée. Consécutivement à des dissensions internes au sein de l’AFDL, le 2août 1998 éclate la rébellion du RCD, soutenue par le Rwanda et sera suivie de celle du MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenue par l’Ouganda, tous deux anciens alliés de l’AFDL. D’autres mouvements rebelles suivront comme le M23, le CNDP et autres pendant qu’une opposition interne, dont l’UDPS, mène une lutte pacifique.

Sur ces entrefaites, Laurent-Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Aussitôt, Joseph Kabila lui succède. Il entame des négociations avec les parties belligérantes qui occupent le Nord-Est du pays. A l’issue de l’Accord global et inclusif négocié à Sun City, une formule inédite dite 1+4 est instaurée : le pays est dirigé par un président et 4 vice-présidents, soit une répartition entre le pouvoir de Kinshasa, l’opposition interne, les rebelles du RCD et du MLC. Cette paix des braves conduira à la promulgation, le 18 février 2006, de la Constitution de la IIIème République.

La IIIème République

La nouvelle Constitution organise les premières élections générales et pluralistes au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le président de la République dispose de deux mandats non renouvelables. L’Assemblée nationale comprend 500 députés également élus au suffrage universel direct comme les députés provinciaux. Lors du premier cycle électoral (2006-2011), Joseph Kabila est élu président de la République en battant Jean-Pierre Bemba, alors que l’UDPS dirigé par Etienne Tshisekedi boycotte les suffrages. La proclamation des résultats entraîne des troubles de la part des partisans de Jean-Pierre Bemba qui les contestent.

A l’occasion du deuxième cycle électoral (2011-2016), Joseph Kabila rempile face à Etienne Tshisekedi qui réfute à son tour les conclusions des élections. Son parti représente toutefois la première force politique à l’Assemblée nationale avec 42 députés nationaux.

Cependant à l’approche du terme de ce deuxième cycle électoral, le pays est sous tension : Joseph Kabila, arrivé à la dernière possibilité de postulé, est soupçonné de vouloir se maintenir à la tête du pays. Malgré les efforts de l’opposition pour déjouer les manœuvres du pouvoir, un glissement devient inévitable par rapport au calendrier électoral fixé par la Constitution.

Afin d’obtenir un consensus entre parties prenantes, un gouvernement d’union nationale est mis en place à la tête duquel est nommé un Premier ministre provenant de l’opposition. L’Accord de la Cité de l’Union africaine qui en est le soubassement, abouti à la nomination de Samy Badibanga, étiqueté UDPS. Toutefois, en raison de la contestation de cette nomination, par ailleurs source de plusieurs manifestations violentes, la classe politique se réunit pour garantir davantage d’inclusion.

Sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), en dépit de critiques inévitables, l’Accord de la Saint-Sylvestre est signé le 31 décembre 2016, portant à la primature, un autre opposant de l’UDPS, Bruno Tshibala. Après un report de deux ans, les élections se tiennent enfin le 30 décembre 2018 en dépit des multiples contestations sur son organisation, notamment l’utilisation de la machine à voter. Joseph Kabila ne brigue pas un troisième mandat tel que prévu par la Constitution. Son dauphin est battu. Félix Tshisekedi est élu le 10 janvier 2019, président de la République avec 38,57% des suffrages exprimés.

Il n’empêche, la famille politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo ( FCC) remporte le plus d’élus au sein de l’Assemblée nationale et de la plupart des assemblées provinciales. A lui seul, le FCC rafle 351 sièges à l’Assemblée nationale.

Devant les deux options qui se présentaient dans ce cas de figure, c’est-à-dire soit la cohabitation, soit la coalition, le choix porté sur cette dernière a de ce fait associé les 48 députés du Cap pour le changement (CACH ) de Tshisekedi à ceux du FCC.

Malheureusement, les nombreux couacs qui ont émaillé cette alliance, certains diront contre-nature, a finalement entraîné son rejet à la suite de larges consultations initiées par le président Tshisekedi en novembre 2020.

Dès lors, l’Union sacrée de la nation constituée d’une nouvelle majorité de 391 élus qui en a résulté, représente dans un certain sens l’expression d’une volonté à préserver le bon fonctionnement de la démocratie congolaise. Ses adhérents ont ainsi su faire preuve d’une capacité à transcender les visées partisanes au détriment de l’intérêt de la population et ce, en dépit des critiques formulées sur le non-respect des règles classiques du jeu démocratique.

Une maturation irréversible

Les enseignements des différentes péripéties de la vie politique congolaise indiquent clairement qu’au-delà des obstacles qui se dressent sur sa voie, la détermination de la consolidation de la démocratie est évidente. Le président Tshisekedi a fait part de ce constat dans son discours sur l’état de la nation de 2020 lorsqu’il déclare que « le processus de la maturation de notre démocratie est irréversible ».

24 ans après le départ de Mobutu, la marche démocratique déjà amorcée tant bien que mal sous son règne se caractérise ainsi par une constance : la récurrence de la versatilité des politiciens, mus pour la plupart par un appétit égoïste, les conduisent à des vagabondages les poussant à nouer des alliances pour les défaire avant d’en constituer d’autres.

Néanmoins, malgré la déception que cet état d’esprit peut occasionner auprès du souverain primaire, l’intérêt manifeste à l’égard de ce mode de gouvernance ne s’en démord pas, car son absence est souvent l’une des causes principales de manque de développement et de conflits socio-politiques avec leur lot de morts inutiles. L’espoir de voir la démocratie donner les fruits escomptés, réside de la sorte dans la maturité des électeurs à opérer les choix judicieux, élection après élection.

Noël NTETE

You may like

-

Bataille présidentielle de 2023: CAMP KATUMBI LES QUELQUES PESANTEURS CONSTATÉES…

-

En soutien à Félix Tshisekedi Fifi MASUKA LANCE SA PLATEFORME POLITIQUE

-

« Nous travaillons sur la participation des jeunes comme bénévoles » Yves Bunkulu Zola Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté

-

IXès JEUX DE LA FRANCOPHONIE LA RDC PEUT S’ATTENDRE À QUELQUES MÉDAILLES François-Claude KABULO Ministre des Sports et Loisirs

-

Dossier Salomon Kalonda : le spectre se rapproche de Katumbi

-

DÉFENSE NATIONALE Bemba, un colosse capable de venir à bout du M23 ?

Nation

SUSPENSION DE NEUF SOCIÉTÉS SOUS-TRAITANTES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS EN VIOLATION DE LA LOI

Published

1 semaine agoon

juillet 17, 2024By

La redactionEn mars dernier, l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) a suspendu neuf sociétés de sous-traitance appartenant aux actionnaires russes Kazakh du groupe ERG. Celles-ci usurpaient les avantages et les opportunités réservés aux sociétés à capitaux majoritairement congolais.

L’ARSP avec à sa tête son Directeur général Miguel KASHAL KATEMB, continue de traquer les sociétés exerçant des activités en violation des règles applicables à la sous-traitance en RDC. Raison pour laquelle, elle a récemment procédé à la suspension de neuf sociétés sous-traitantes appartenant aux actionnaires russes Kazakh du groupe ERG. Ces dernières exerçaient leurs activités en violation de la Loi et des règles applicables à la sous-traitance. Il s’agit notamment des entreprises Technology Global, Etalon, Surtek, Rocada, Transversal, Standart Fiable, Vision, Socom et Roche Solide qui œuvrent dans le Haut-Katanga ainsi que dans le Lualaba. Elles sous-traitaient frauduleusement des activités au sein des entreprises Metalkol, Frontiers, Comidé et Boss Mining, filiales du groupe ERG.

Ces offres seront remises sur le marché afin de permettre à toutes les entreprises éligibles à capitaux majoritairement congolais de concourir à opportunités égales. « C’était un circuit hermétiquement fermé et aujourd’hui nous avons mis fin à ce système illicite et désormais ces marchés reviendront aux entreprises à capitaux majoritairement congolais afin de pouvoir développer notre tissu économique », a-t-il ajouté. Le numéro Un de l’ARSP refuse de qualifier cette lutte de « guerre » menée contre les multinationales. D’après lui, il s’agit plutôt d’une « lutte noble » du Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite relever le défi de la réappropriation de l’économie du pays par les Congolais eux-mêmes.) « Ce n’est pas une guerre faite aux multinationales, car ces mêmes lois sont respectées dans d’autres pays. Cela doit aussi s’appliquer tout autant en RDC afin de diversifier l’économie nationale. On ne vient pas seulement de prendre cette mesure à l’encontre du groupe Russe Kazakh ERG, nous l’avons également décidé pour le groupe canadien Barrick avec le Chinois de Sicomines. Donc, cette fermeté vaut pour toutes les sociétés coupables », a-t-il précisé. Dès sa prise de fonction, le nouveau gendarme de la sous-traitance avait suspendu l’octroi des certificats d’enregistrement délivrés aux entreprises sous-traitantes après avoir constaté des phénomènes alarmants de prête-noms dans l’actionnariat de quelques entreprises. Certains associés expatriés s’organisaient pour évincer les Congolais de la gestion proprement dite des entreprises. Selon la législation en vigueur, les investisseurs congolais doivent détenir 51% des parts dans toute société de sous-traitance créée contre 49% pour les expatriés.

C’est ainsi qu’il va renouveler son engagement afin d’œuvrer pour changer cette donne dans la réalité économique du pays. « Après six décennies, nous avons un président de la République qui s’implique davantage dans l’emploi des jeunes. C’est un atout majeur pour nous », a-t-il souligné. Le Directeur général de l’ARSP confirme que le Chef de l’Etat a suscité beaucoup d’espoir auprès des jeunes congolais et de la diaspora grâce à sa vision qui consiste à créer des vrais millionnaires congolais et développer une classe moyenne effective en RDC.

Nation

LE BILAN ELOGIEUX DE MIGUEL KASHAL

Published

1 semaine agoon

juillet 16, 2024By

La redactionAprès avoir quintuplé le nombre d’entre- prises de sous-traitance au pays, déployé une vaste série de missions de contrôle du secteur, Miguel Kashal Katemb est loin d’être satisfait des avancées réali- sées. Son ambition est de dépasser la barre d’un million d’entreprises et entre- preneurs locaux à intégrer dans le grand marché de la sous-traitance. Bilan !

c’est un sprint auquel s’est engagé le Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Sous-trai- tance dans le secteur Privé (ARSP), Miguel Kashal Katemb vise toujours grand. Son travail est similaire à celui d’un gendarme, visant à détecter des fraudeurs au sein du marché local réservé à des sous-traitants à capi- taux majoritairement congo- lais. Au mois d’août 2023, le patron de l’ARSP a remis un rapport accablant au Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, au sujet de son secteur.

Selon ledit rapport, des mécanismes de fraude et cor- ruption ont gangrené cette sphère d’activités. Résultat : des marchés de sous-trai- tance étaient fermés aux in- vestisseurs congolais, et des étrangers se partageaient leursbénéfices,endehors des frontières de la Répu- blique Démocratique du Congo, profitant de la pré- sence fortement réduite des nationaux dans le domaine.

Pour ce faire, un premier bilan a été dressé au mois de décembre 2022, après sa prise de fonctions. « Nous avons trouvé 3 700 sociétés de sous-traitance ; C’était trop faible sur toute l’éten- due du territoire national. C’est un contraste pour un pays de 100 millions d’ha- bitants. Sur les 3 700 socié- tés de sous–traitance, envi- ron 90% comprenaient des Congolais qui étaient des associés figurants. », avait déclaré Miguel Kashal Katemb.

De 3700 à 15000 sous-traitants

Pour faire face au déficit criant des sous-traitants congolais, ce grand manager a lancé une vaste campagne de sensibilisa- tion début 2023, ce qui a quin- tuplé le nombre d’entreprises de la sous-traitance au pays.

A ce jour, la RDC compte plus de 15 000 sociétés de sous-trai- tance en dépit du fait que les Congolais restent quasi ab- sents dans des secteurs-clés. Miguel Kashal Katemb épingle entre autres le secteur des télécommunications, de la brasserie, de l’agriculture, de l’énergie, de la panification et de l’industrie manufacturière. Huit milliards de dollars amé- ricains échappaient à la Répu- blique Démocratique du Congo en provenance du monde de la sous-traitance, réservé aux entreprises à capitaux ma- joritairement congolais. Or, des étrangers y régnaient en maîtres. La vigilance de Miguel Kashal et son équipe a conduit à la suspension de certaines entreprises étrangères qui s’étaient accaparés fraudu- leusement des marchés de la sous-traitance.

Invité à présenter le bilan de son établissement lors d’un briefing presse, le Directeur général de l’ARSP avait, en no- vembre 2023, loué l’expertise congolaise qui, aujourd’hui, grâce à la loi sur la sous-trai- tance, est à même de changer la donne. « Sur une période de dix mois, la République démo- cratique du Congo est partie de 3500 à 17.000 entreprises de sous-traitance, avec l’ambition d’atteindre plus d’un million de sous-traitants », avait ex- pliqué Miguel Kashal Katemb. Ces chiffres ont sensiblement évolué en 2024.

Dépasser la barre de 1 million…

Chaque jour dans les bureaux de l’ARSP, des Congolais dé- filent avec des dossiers. L’engouement pour la création d’entreprises ou l’enregistre- ment d’une société existante est visible, depuis le début de son mandat. « Parmi les ac- quis notés par mon comité dirigeant, nous avons enregis- tré un nombre croissant d’en- treprises qui s’élevait à 2500 unités en l’espace de dix mois », avait rappelé Miguel Ka- temb en novembre dernier. « L’ARSP a l’ambition d’atteindre plus d’un million de sous- traiatnts», avait-il promis. Lors de son premier exercice de redevabilité devant la presse, Miguel Kashal avait salué les jeunes entrepreneurs qui ont choisi d’accompagner le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision de créer des millionnaires congolais. « C’est un combat non seulement du Chef de l’Etat, mais de tous les Congolais. La sous-traitance ne se limite pas seulement au secteur des mines. Elle embrasse bel et bien l’ensemble des activités économiques du pays », avait fait remarquer le patron de l’ARSP.

Des actions réalisées…

En guise de bilan, il était re- venu sur les actions réalisées à la tête de cet établissement, en commençant par la vulgarisation de la loi se rapportant à cette branche économique qui était, selon lui, méconnue.

« Nous avons vulgarisé cette loi dans toute la République pour informer et former la population sur l’entrepreneuriat. Les PME résolvent les problèmes directs de la population », avait-il indiqué. L’étape de la vulgarisation a été suivie par celle « des réformes ». Parmi ces réformes, on peut citer notamment les attestations d’enregistrement qui étaient définitives, elles avaient été modifiées en une durée de trois ans. Au total, sur «80% d’entreprises enregistrées, on déplorait des cas des Congolais figurants. On a d’abord suspendu toutes les attestations déjà délivrées. On a ensuite trouvé des mécanismes pour résoudre le problème lié à cette exploitation des Congolais victimes de cette escroquerie. On a alors délivré l’attestation avec une validité de 3 ans », avait-il détaillé.

Le Directeur Général de l’ARSP et son équipe continuent de traquer les sociétés qui opèrent pour favoriser la fraude en République Démocratique du Congo dans le secteur de la sous-traitance. C’est ainsi que l’ARSP a suspendu au mois de mars dernier, neuf sociétés de sous-traitance appartenant aux actionnaires russes Kazakh du groupe ERG. Elles opéraient dans les entreprises Metalkol, Frontiers, Comidé et Boss Mining. Ces entreprises ont violé la loi n°17/001 du 08 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Il s’agit notamment des entreprises Technology Global, Etalon, Surtek, Rocada, Transversal, Standart Fiable, Vision, Socom et Roche Solide qui mènent des activités dans le Haut-Katanga ainsi que dans le Lualaba.

« Elles tiennent à elles seules des marchés de centaines de millions de dollars. 98% des marchés appartenaient à ces sociétés. Nous venons de mettre fin à cette maffia qui a confisqué pendant une longue période la chaine des valeurs congolaise au détriment des vraies sociétés à capitaux majoritairement congolais. », a déclaré Mi- guel Kashal. Ces marchés seront attribués aux sociétés congolaises du secteur afin de relever l’économie du pays.

Il va sans dire que cette détermination de lutter systématiquement contre toute fraude en conformité avec un environnement serein des affaires constitue le cheval de bataille de la direction générale de l’ARSP. D’autres interventions dans le même genre en témoignent. (Lire l’article « Suspension de neuf sociétés étrangères exerçant leurs activités en violation de la loi »). Pour le DG de l’ARSP, il est question de démanteler tout réseau agissant dans le sens de l’illégalité.

Nation

MIGUEL KASHAL, LE GENDARME DE LA SOUS-TRAITANCE CONGOLAISE

Published

2 semaines agoon

juillet 16, 2024By

RedactionH

Nommé le 15 novembre 2022 à la tête de l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé (ARSP), Miguel KASHAL KATEMB déroule – depuis plus d’une année – une politique assez claire dans ce domaine : « congoliser » le secteur de la sous-traitance afin de créer des millionnaires congolais. Portrait !

Kashal Katemb n’est pas un inconnu dans le monde de l’entrepreneuriat congolais. L’établissement public à la tête de laquelle il est, l’ARSP, traque les entreprises sous-traitantes qui ne se conforment pas à la Loi qui rend « obligatoire » en faveur des entreprises à capitaux majoritaire- ment congolais, la sous-traitance des activités connexes et annexes commandées par les entreprises principales.

Selon la législation en vigueur, les investisseurs congolais doivent dé- tenir 51% des parts dans toute société́ de sous-traitance créée contre 49% pour les expatriés. Or, plusieurs entreprises ne se conforment pas scrupuleusement à celle-ci. Depuis l’arrivée du nouveau gendarme du secteur de la sous-traitance, les lignes ont sensiblement bougé. Mais qui est Miguel Kashal Katemb ?

Un parcours élogieux

Miguel Kashal a d’abord commencé par exceller dans le secteur privé. En 2015, alors qu’il débarque fraîche- ment du secteur privé où il a exercé comme entrepreneur, l’homme a été nommé Conseiller au cabinet du commissaire spécial, Félicien Katan- ga au gouvernorat du Haut-Katanga. Une année plus tard, en 2016, il de- vient chargé des missions au cabi- net du Gouverneur de province, feu Jean-Claude Kazembe Musonda. Ré- puté pour ses nombreux talents, cet expert va vite être confirmé, de 2017 à 2018, au cabinet du Gouverneur Célestin Pande Kapopo. Elu député provincial du territoire de Sakania, dans la province du Haut-Katanga, lors des élections de 2018, Miguel gravira des échelons au niveau pro- vincial. Miguel Kashal occupera par la suite le poste de Président de la très stratégique commission écono- mique et financière de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga.

En 2019, il a été promu Mi- nistre provincial des In- frastructures, Urbanisme et Habitat du Haut-Katanga au sein du gouvernement Kyabula. Il s’est mainte- nu, à ce même poste, après quatre remaniements suc- cessifs, faisant de lui l’un des hommes de confiance du Gouverneur. A cette fonc- tion, son omniprésence dans les chantiers de la province, son management dans ses attributions ainsi que le sui- vi qu’il assurait à chaque projet ont permis à ce qu’il réussisse sa mission de relèvement des infrastructures routières dans le Haut-Katanga.

Son assiduité, sous le lea- dership du gouverneur Jacques Kyabula, a permis de mener à terme plusieurs travaux de grande envergure notamment la réhabilitation de grandes artères tant de la voirie urbaine que rurale. Di- verses sources affirment que les avenues avec caniveaux, séparateurs et lampadaires, ont vu le jour sous son man- dat dans le cadre de l’exé- cution du programme de sa hierarchie. C’est le cas des boulevards Kamanyola, Ka- sa-Vubu et Félix Tshisekedi Tshilombo, l’ex-chaussée de Kasenga. Un travail extraor- dinaire qui a ébloui le Chef de l’État, Félix Tshisekedi qui l’a propulsé à la tête de l’éta- blissement public d’intérêt national qu’est l’ARSP!

Gendarme de la sous-traitance

Environ huit milliards cinq cents millions de dollars : C’est le manque à gagner pour la RDC lié à la « fraude » et à un système de « prête- noms » utilisé dans le sec- teur de la sous-traitance. Ce fut l’une des révélations du Directeur général de l’ARSP faite le 18 janvier der- nier, aux médias. Pour faire face à cette situation, l’ARSP avait lancé une mission de contrôle des différents sec- teurs, en septembre 2023. « L’objectif est que nous puissions capter ce mon- tant pour le faire contribuer au développement de notre pays, mais aussi faire accé- der les Congolais au marché de la sous-traitance et à la chaîne des valeurs », avait-il expliqué.

Sa nomination à ce poste par le Président de la République, Félix Tshisekedi, a permis de démarrer le redressement du secteur dominé jusque- là par des entrepreneurs expatriés, au mépris de la loi n°17/0001 du 08 février 2017. Son action – en une année et demie – a permis aujourd’hui à des sous-traitants congolais de récupérer une bonne part des marchés qui leur échappaient. Cela va concourir à la matérialisation de la vision du Chef de l’État, celle de voir émerger une classe moyenne effective en RDC par des entre- preneurs congolais millionnaires.

Trending

-

Non classé1 semaine ago

CONTRAT ONIP- AFRITECH/IDEMIA : L’IGF met à découvert une vaste escroquerie

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoMIGUEL KASHAL, LE GENDARME DE LA SOUS-TRAITANCE CONGOLAISE

-

Nation1 semaine ago

LE BILAN ELOGIEUX DE MIGUEL KASHAL

-

Focus1 semaine ago

Focus1 semaine agoLa DGI signe un nouveau record avec 1,1 milliard USD collectés

-

Nation1 semaine ago

SUSPENSION DE NEUF SOCIÉTÉS SOUS-TRAITANTES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS EN VIOLATION DE LA LOI