Nation

Négociation avec le M23 : la RDC va-t-elle céder au diktat du Rwanda ?

Published

5 mois agoon

By

La redaction

Après l’échec, dimanche 15 décembre, de la rencontre entre le président congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, le processus de paix de Luanda est au point mort. Kigali contraint désormais Kinshasa de négocier avec les rebelles du M23 avant toute signature d’accord de paix. Heshima Magazine revient sur les contours de cette crise sécuritaire qui a refait surface depuis plus de trois ans.

Depuis le 15 décembre, le gouvernement congolais est sur une ligne de crête. Kinshasa est partagée entre le maintien de sa position intransigeante de ne pas négocier avec les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), qui continuent d’étendre leur zone d’influence dans le Nord-Kivu, et le fait de se plier aux discussions avec ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Le 16 décembre, dans le territoire de Lubero, les localités d’Alimbongo, Matembe et Mambasa sont passées entre les mains des rebelles. Le 18 décembre, la localité de Mbingi est également tombée, ce qui ouvre la voie à une éventuelle conquête de la ville de Butembo, si rien n’est fait.

Échec de Luanda, timide condamnation de l’UE

Après le refus de Paul Kagame de participer à la tripartite de Luanda, la communauté internationale n’a pas blâmé Kigali. Il a fallu que la ministre des Affaires étrangères de la RDC convoque les corps diplomatiques à Kinshasa pour finalement obtenir une timide réaction de l’Union européenne. Lors d’un échange, le 18 décembre, avec le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la délégation de l’Union européenne conduite par son représentant spécial, Johan Borgstam, a condamné le refus du Rwanda de participer à ces discussions. « La population congolaise de la région des Grands Lacs mérite de vivre en paix comme tous les autres Congolais. Il faudra donc que les troupes rwandaises présentes sur le sol congolais se retirent. Il faudra également que le gouvernement rwandais coupe son soutien au M23 pour que la paix revienne dans l’Est de la RDC », a indiqué ce diplomate européen.

Faire fléchir Tshisekedi

En dépit des efforts internationaux pour désamorcer la crise, le M23 continue d’avancer. Pendant que son parrain, Paul Kagame, séchait le siège lui réservé par la présidence angolaise à Luanda, la rébellion continuait de combattre à Lubero, faisant fi du cessez-le-feu en vigueur depuis août. Cette progression des rebelles, ainsi que le diktat de Kigali voulant imposer un « dialogue direct » entre le M23 et le gouvernement congolais, sont de nature à pousser le président Félix Tshisekedi à fléchir. Le Rwanda, à travers le M23, veut obtenir ce dialogue direct par une pression militaire exercée dans la conquête des localités au Nord-Kivu. Une stratégie que le gouvernement congolais ne devrait contrer que grâce à une armée forte et réorganisée. Si les FARDC reprennent du poil de la bête sur les lignes de front, cela changerait drastiquement le rapport des forces dans ces négociations avec Kigali.

M23, un agenda rwandais ?

En refusant de dialoguer avec le M23, Kinshasa semble convaincue que ce mouvement rebelle à majorité tutsi porte un agenda de Kigali. « Nous ne négocierons jamais avec le M23 », a insisté Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors d’un briefing spécial organisé dans la soirée du 15 décembre, après l’échec de Luanda. Pour ce membre du gouvernement, en refusant de se rendre à Luanda pour la tripartite, le président rwandais a démontré qu’il était le père de cette rébellion. « C’est Paul Kagame le vrai père du M23 », a-t-il lancé, avant de poursuivre : « Pour lui, sa créature ne peut pas mourir à cause de sa signature [à Luanda]. »

Si, à l’extrême, la RDC arrivait à négocier avec le M23, c’est un agenda rwandais qui émergerait lors de ces discussions. En 2023, le porte-parole des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), le général Sylvain Ekenge, avait souligné que « le M23 n’est qu’un pion du Rwanda ». Pour Kigali, estimait-il, « c’est une question de survie économique ». L’armée congolaise et le gouvernement accusent le Rwanda de piller les minerais de la RDC. D’ailleurs, les rebelles du M23, appuyés par l’armée rwandaise, se sont emparés de plusieurs sites miniers, notamment celui de Rubaya, où se trouvent des gisements d’or et de coltan.

Des revendications obscures…

Depuis fin 2021, ces rebelles se sont emparés de vastes pans des territoires du Nord-Kivu. La conquête a progressivement continué jusqu’à ce jour. Mais les objectifs pour lesquels ces rebelles combattent restent obscurs, ce qui fait craindre un agenda caché du Rwanda derrière cette rébellion. « Nous voulons un dialogue direct avec le gouvernement, il faut s’attaquer aux racines du conflit », avait déclaré en 2023 Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du mouvement. En dehors de réclamer un dialogue direct avec Kinshasa, ces rebelles n’ont jamais été plus précis sur leurs griefs. « On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs », avait déclaré ce porte-parole de la rébellion.

Dans l’accord signé en décembre 2013, après sa défaite militaire intervenue un mois plus tôt, sous le président Joseph Kabila, le gouvernement congolais avait pris l’engagement de garantir le retour en RDC, en toute sécurité, des combattants du M23 exilés en Ouganda et au Rwanda. Ces rebelles réclamaient aussi la fin de la discrimination et de l’insécurité des tutsis congolais, la reconnaissance de M23 comme parti politique, ainsi que le retour des réfugiés tutsis congolais des pays voisins. En 2017, l’absence de mise en œuvre de cet accord a incité la partie ougandaise du groupe, dirigée par Sultani Makenga, à retourner en RDC. Insidieusement, il y a aussi eu le retour d’un grand nombre de combattants non démobilisés. Ces derniers ont commencé par se contenter de contrôler un petit espace perché entre les volcans de l’Est de la RDC, notamment le mont Sabinyo. Le groupe s’est ensuite réorganisé militairement, et avec les équipements fournis par le Rwanda, la rébellion a repris de la vigueur jusqu’à conquérir le double de la superficie qu’elle avait occupée en 2012.

Un nouveau conglomérat d’aventuriers ?

Actuellement, les revendications des rebelles ne sont plus claires. Mais le M23 s’est allié à Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ce dernier a des revendications politiques, cherchant à renverser le président Félix Tshisekedi. D’autres rébellions se sont greffées au M23, telles que le Zaïre, une rébellion basée en Ituri, mais qui a fait allégeance au M23. Il en est de même du groupe armé Twiraneo, de l’officier déserteur Michel Rukunda alias Makanika, basé dans les hauts plateaux de Minembwe, dans la province du Sud-Kivu.

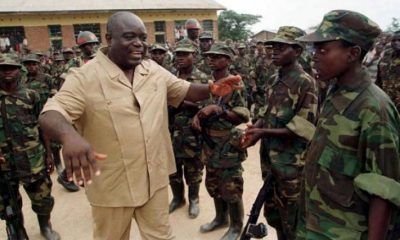

En raison de la faiblesse de la réponse militaire congolaise, les rebelles du M23 envisagent peut-être d’aller plus loin que ce qu’ils imaginaient au départ. Par exemple, refaire l’aventure de l’AFDL de Laurent-Désiré Kabila. « Au fur et à mesure qu’ils avancent et ne trouvent pas d’opposition efficace en face, ils vont pousser leurs propres limites », avait estimé en 2023 Onesphore Sematumba, un expert de la RDC pour le compte de l’ONG International Crisis Group. Pour lui, « c’est une logique opportuniste qui est en train de prendre forme ».

Plusieurs mois après avoir pris le pouvoir et avec le recul du temps, le président Laurent-Désiré Kabila avait estimé que l’AFDL, le mouvement qui l’avait porté au pouvoir, n’était qu’un conglomérat d’aventuriers et d’opportunistes. C’est visiblement ce à quoi le M23 et Corneille Nangaa tentent de reproduire. Au regard de la situation et de la configuration politique actuelle, il est difficile de voir des Congolais accepter cette répétition de l’histoire. Une aventure qui a introduit des loups dans la bergerie il y a maintenant 30 ans.

Visée de balkanisation

Les trente dernières années, le Rwanda refait la même chose : financer et équiper des groupes armés pour attaquer la RDC. Cette implication ou ingérence du Rwanda dans la souveraineté de la RDC découle d’une combinaison d’intérêts sécuritaires, politiques et économiques, tout en s’appuyant sur un échafaudage idéologique de l’idée du « Grand Rwanda ». Depuis l’arrivée d’un pouvoir tutsi au Rwanda, Kigali caresse l’ambition de ravir des territoires à la RDC sous prétexte qu’ils appartenaient au royaume rwandais précolonial. Cette histoire contestée à maintes reprises, aussi bien par des historiens congolais qu’étrangers, n’a jamais quitté l’esprit de Paul Kagame et de ses partisans, recrutés même au sein de l’Occident. L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, n’avait pas eu froid aux yeux pour l’appuyer, estimant que la RDC a un territoire immense, alors que le Rwanda vit une explosion démographique dans un petit territoire. Ce dirigeant avait même suggéré « l’exploitation en commun par la RDC et le Rwanda des richesses du Nord-Kivu ».

Dans la conception territoriale des dirigeants de Kigali, leur ancien royaume s’étendait dans certaines parties de la RDC actuelle, y compris les régions habitées par des populations parlant le kinyarwanda (Hutu et Tutsi), qui partagent une langue commune avec le Rwanda. Cette version avait même été appuyée par des prélats catholiques rwandais en pleine célébration d’une eucharistie. Ce qui démontre combien cette question est prise au sérieux par le régime de Kigali, qui impose une pensée unique aux citoyens rwandais, obligés de reprendre un tel narratif.

Comment résoudre cette crise ?

Ce lancinant conflit est aussi celui de la survie d’un minuscule État enclavé. Le Rwanda vit essentiellement des aides extérieures. Son budget augmente en fonction des activités criminelles de l’autre côté de la frontière. Les conflits entretenus en RDC permettent au Rwanda de renflouer ses caisses par le pillage des ressources naturelles dans l’Est congolais. En effet, il n’existe aucune explication quant au fait que le Rwanda, qui ne produit que 300 kilos d’or par an, puisse en exporter 10.796 kg, selon les chiffres de 2017 rapportés par The Observatory of Economic Complexity.

Pourtant, la RDC est le pays de la région des Grands Lacs qui produit le plus d’or artisanal tout en étant celui qui en exporte le moins (45 600 kg de production pour seulement 1.295 kg d’exportation). Parallèlement, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda exportent beaucoup plus d’or qu’ils n’en extraient chez eux, soit 36 fois plus dans le cas du Rwanda, dont le métal jaune représente 66% des exportations dans son économie. Face à une telle manne, ramassée au prix du sang congolais dans le Kivu et en Ituri, le Rwanda ne saurait arrêter de déstabiliser la RDC. Surtout qu’il bénéficie du soutien de la communauté internationale, qui le laisse se débrouiller dans l’Est du Congo pour visiblement diminuer sa dépendance aux aides occidentales.

Heshima

You may like

Nation

RDC : Plusieurs projets prioritaires toujours à la traîne

Published

2 jours agoon

mai 23, 2025By

La redaction

Plusieurs projets prioritaires en République démocratique du Congo (RDC) ont du mal à être implémentés. Des initiatives inachevées, des projets parfois mal ficelés et la tendance à continuer de freiner le développement du pays persistent. Pourtant, le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa avait affiché de grandes ambitions dans un pays confronté à des défis considérables. À ce jour, tout semble tourner au ralenti.

La RDC a lancé plusieurs projets prioritaires pour stimuler son développement socio-économique. Les travaux de modernisation des aéroports, la construction des écoles, des centres de santé et bureaux administratifs dans le cadre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) sont en cours. Pourtant, ces projets prioritaires accusent un retard dans leur exécution. Le gouvernement congolais a alloué un financement important de 160 millions de dollars pour relancer les infrastructures. Cela inclut la réhabilitation des voiries à Kinshasa, avec une première tranche de 4,6 millions de dollars pour le marché central, ainsi que le projet Kinshasa Arena (105 millions de dollars) et un centre polyvalent.

À Kinshasa, certains travaux de réhabilitation des routes prennent les allures d’une éternité. Sur des routes secondaires, certains travaux ont pris plus de temps que prévu. Un projet de réhabilitation d’une route secondaire a fait jaser beaucoup de Congolais sur les réseaux sociaux. Il s’agit de l’avenue Kabambare, dans la commune de Lingwala. Ce tronçon, long seulement de 3,2 km, nécessitera deux ans pour l’exécution des travaux. Il y a aussi le projet de construction des rocades dans le sud-ouest de la ville de Kinshasa qui connaît également des retards dus notamment à l’indemnisation des parcelles à exproprier le long de la voie de ces rocades. Pourtant, des fonds étaient déjà prévus pour permettre à ceux qui ont construit le long de cette voie de pouvoir dégager le lieu pour laisser la place à ce projet majeur destiné à désengorger la ville de Kinshasa.

Projets de rénovation des aéroports

La modernisation de l’aéroport international de N’Djili à Kinshasa est un projet stratégique visant à transformer cette infrastructure vieillissante en un hub aéroportuaire moderne, capable de répondre aux normes internationales et de soutenir le développement économique du pays. Mais ce projet tâtonne depuis plusieurs années. Sous Joseph Kabila, la première pierre d’une nouvelle aérogare a été posée, dans le cadre de la modernisation de l’aéroport international de N’Djili-Kinshasa, porte d’entrée dans la troisième mégapole d’Afrique après Le Caire et Lagos.

Évalué à 364,9 millions de dollars pour un contrat de 36 mois, ce projet n’a jamais vu le jour depuis la pose de la première pierre.

En 2024, sous Félix Tshisekedi, le projet a été relancé avec un autre entrepreneur : Milvest. Ce dernier avait même présenté officiellement une maquette pour le nouvel aéroport. Mais sans succès. Devenu ministre de tutelle, Jean-Pierre Bemba va amener un autre entrepreneur en lieu et place de Milvest. « D’ici le premier trimestre de l’année prochaine [2025], les travaux vont commencer à N’Djili. Ce projet est une priorité, et je suis fermement engagé à le faire avancer rapidement », avait déclaré Jean-Pierre Bemba lors d’une interview sur Top Congo FM. Il avait également indiqué que le président Félix Tshisekedi attachait une importance particulière à ce chantier, destiné à moderniser une infrastructure jugée vieillissante et à améliorer les capacités d’accueil de l’aéroport. En mai 2025, un début timide des travaux s’observe sur le site de l’aéroport.

En dehors de l’aéroport de N’Djili à Kinshasa, des aéroports de Kavumu à Bukavu (Sud-Kivu) et de Mbuji-Mayi sont aussi en réhabilitation. Mais la situation de guerre dans le Sud-Kivu avec l’occupation de Bukavu et Kavumu par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) n’a pas permis l’avancement des travaux à Kavumu. À Kisangani, les travaux de l’aéroport de Bangboka ont pris fin et l’infrastructure a été livrée au gouvernement. Quant à la modernisation de l’aéroport de Kolwezi, les travaux sont toujours en cours. À la Loano, à Lubumbashi, Félix Tshisekedi a lancé récemment les travaux de sa modernisation.

PDL-145 Territoires : un projet majeur à l’arrêt

Le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) en RDC a franchi plusieurs étapes depuis son lancement, avec des résultats tangibles mais aussi des défis persistants. À la fin de 2024, les agences d’exécution ont livré un total de 853 infrastructures, réparties comme suit : 518 écoles, 276 centres de santé, 59 bâtiments administratifs. Ce qui représente environ 44 % des infrastructures achevées sur un objectif de 1 198 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Le taux d’achèvement global est estimé à 32 %.

Dans les zones où les travaux de construction des bâtiments sont déjà achevés et des infrastructures livrées, c’est un discours de soulagement que l’on peut écouter de la part des bénéficiaires. Ce projet initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, est un programme d’investissements publics multisectoriels orienté vers le monde rural. Le PDL 145 Territoires a pour vocation de vaincre la pauvreté et les inégalités territoriales constatées dans le Congo profond. Exécuté par trois agences, à savoir le Bureau central de coordination (BCECO), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Cellule d’exécution des financements en faveur des États fragiles (CFEF), ce projet connaît une réalisation notable dans la section dirigée par la CFEF.

Pour les 43 territoires sur les sept provinces sous la responsabilité de la CFEF, le bilan est satisfaisant malgré les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce programme. Dans le cadre de la première composante visant à améliorer l’accès des populations rurales aux infrastructures et services socioéconomiques de base, la CFEF a reçu du gouvernement, depuis février 2022, la responsabilité de construire et équiper 360 écoles primaires, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans les provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Mai-Ndombe, de l’Équateur, du Nord et du Sud-Ubangi.

Un ratio encore faible au regard des projets qui restent à accomplir. Actuellement, ce projet majeur est presqu’à l’arrêt. Le BCECO, le PNUD et la CFEF n’ont plus de financement pour l’instant. Les travaux sont quasiment à l’arrêt. Dans le Mai-Ndombe, certaines infrastructures n’ont pas vu le jour. « Rien n’a été fait, personne n’a volé, tout le monde est innocent », se désole le chroniqueur de la télévision Israël Mutombo, revenu de la ville d’Inongo, dans la province du Mai-Ndombe où une école devrait être construite à Selenge mais l’argent aurait disparu.

Port de Banana, la fin des travaux projetée en 2026

Prévue au départ pour 2025, la fin des travaux du port en eau profonde de Banana a été projetée pour 2026. En août 2024, British International Investment (BII) avait annoncé un investissement de 35 millions de dollars en partenariat avec DP World pour développer ce projet. Selon la Première ministre, Judith Suminwa, il est prévu que le port soit opérationnel dès 2026, avec des phases de développement successives. Les premiers navires vont accoster en 2026, ce qui pourrait marquer un tournant historique dans le secteur maritime en RDC.

Le port de Banana, situé sur la côte atlantique du pays, servira de porte d’entrée unique pour toutes les importations et exportations conteneurisées de la RDC. Le projet prévoit un quai de 700 mètres de long, capable d’accueillir les plus grands navires porte-conteneurs. Ce port devrait également créer environ 85 000 emplois. Le projet pourrait aussi générer environ 1,12 milliard de dollars supplémentaires d’échanges commerciaux annuels et augmenter le PIB annuel de la RDC de 0,65 %, selon les projections rapportées par Actualite.cd.

Augmenter la desserte en eau et électricité

En 2024, des projets d’alimentation en eau potable ont permis à près de 1,3 million de personnes en milieu semi-urbain et à plus de 3,1 millions de personnes en milieu urbain d’accéder à des services essentiels. À Kinshasa, la mise en service du module 2 de l’usine de traitement d’eau d’Ozone a étendu l’accès à l’eau potable à 1,8 million de personnes supplémentaires. Ces initiatives témoignent de l’engagement du gouvernement congolais à améliorer les conditions de vie de ses citoyens et à promouvoir un développement durable. Mais il faut reconnaître que ces projets connaissent souvent une lenteur qui ne dit pas son nom. À un tel rythme, le développement du pays pourra prendre tout le temps sans pointer à l’horizon.

Heshima

Nation

Joseph Kabila acculé : levée d’immunité, accusations et énigme du silence

Published

2 jours agoon

mai 23, 2025By

La redaction

Depuis son départ du pouvoir en janvier 2019, Joseph Kabila s’était réfugié dans une discrétion quasi totale. Mais en 2025, cette réserve est brutalement rompue par des ennuis judiciaires sans précédent. Accusé de soutenir des groupes rebelles, notamment l’AFC incluant le M23, le sénateur à vie a vu son immunité levée par le Sénat le 22 mai 2025. L’ancien président reste étrangement silencieux. Pourtant, plusieurs sources annoncent une prise de parole attendue dans la soirée du 23 mai. Heshima Magazine retrace les contours de ses démêlés judiciaires et s’interroge sur la portée d’un silence devenu central.

Les ennuis judiciaires de l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila trouvent leurs racines dans la période trouble qui a suivi son départ du pouvoir en 2019, après 18 ans à la tête de la RDC. Bien que son influence ait perduré à travers le Front Commun pour le Congo (FCC), sa coalition politique majoritaire au Parlement jusqu’en 2020, les soupçons sur ses activités se sont intensifiés avec la dégradation de la situation sécuritaire dans l’Est du pays. Dès 2020, des rumeurs circulaient sur son rôle présumé dans le financement de groupes armés, mais c’est en août 2024 que les accusations prennent une tournure publique et officielle. Lors d’un séjour en Belgique, le 6 août, au cours d’une interview accordée à la radio congolaise Top Congo FM et au média Congo Indépendant, le président Félix Tshisekedi a désigné Joseph Kabila comme le cerveau derrière l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et le Mouvement du 23 mars (M23), groupes responsables d’atrocités dans l’Est du pays. Cette déclaration, relayée par plusieurs médias tant nationaux qu’internationaux, marque le début d’une offensive politique et judiciaire contre l’ancien président. « Nous disposons d’une multitude d’informations et de faits », a déclaré le Vice-premier ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani devant les médias. Ces accusations, bien que dépourvues de détails publics à l’époque, jettent les bases d’une confrontation qui allait bientôt dépasser le cadre des discours.

De la présidence à l’accusation

Le véritable tournant intervient en avril 2025, lorsque le ministre de la Justice, Constant Mutamba, annonce une demande officielle au Sénat pour lever l’immunité de Kabila, en sa qualité de sénateur à vie. Cette démarche, rapportée par de nombreux médias dont Heshima Magazine, repose sur des chefs d’accusation graves : participation à un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, et haute trahison. Parallèlement, le gouvernement a ordonné la saisie des actifs de Kabila, y compris des propriétés à Kinshasa et à Lubumbashi. Quant au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), bastion politique de Joseph Kabila, celui-ci est suspendu depuis le 20 avril 2025, une décision inédite. Le ministre de l’Intérieur a également saisi la Cour constitutionnelle afin d’obtenir la dissolution du PPRD et de trois autres partis d’opposition, accusés de collusion avec des groupes armés. Une mesure que l’analyste politique Marie-Claire Ndaya interprète comme une « sévère mise en garde afin de décourager à l’avenir définitivement toute autre personne ou personnalité de prendre les armes contre la République ». »

Une procédure sous haute tension

Le 22 mai 2025, le Sénat de la RDC, sous la présidence de Jean-Michel Sama Lukonde, a voté la levée de l’immunité parlementaire de Joseph Kabila, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires contre l’ancien président. Cette décision, prise à bulletins secrets par 88 voix pour, 5 contre et 3 abstentions fait suite à la demande du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui accuse Kabila de « participation directe » au groupe armé M23. La commission spéciale du Sénat, composée de 40 membres, s’était prononcée unanimement en faveur de cette mesure, estimant que les faits reprochés ne relèvent pas de sa fonction d’ancien président mais de celle de sénateur à vie. Cette levée d’immunité marque une étape décisive dans la procédure judiciaire engagée contre Kabila, qui pourrait désormais être poursuivi pour des chefs d’accusation incluant la trahison, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Kabila face au gouffre judiciaire

Avec la levée de son immunité, Joseph Kabila se trouve désormais exposé à des poursuites judiciaires qui pourraient avoir des conséquences monumentales. Sur le plan juridique, les accusations de haute trahison et de crimes de guerre sont parmi les plus graves prévues par le Code pénal congolais. La haute trahison, définie comme une atteinte à la sûreté de l’État, peut entraîner la réclusion à perpétuité, compte tenu du moratoire sur la peine de mort en vigueur depuis 2003 mais suspendu depuis plus d’une année par Félix Tshisekedi. Les chefs d’accusation liés aux crimes de guerre et contre l’humanité pourraient également attirer l’attention de la Cour pénale internationale (CPI), surtout si des preuves documentent des massacres ou des financements de groupes armés. « Un procès national serait un précédent historique, mais il pourrait aussi exposer la RDC à un examen international », note l’experte en droit international Sophie Laurent, dans une analyse publiée par The Africa Report. Une condamnation priverait Kabila de sa liberté et de ses droits politiques, le reléguant à un statut de paria avec un mandat d’arrêt international à son encontre.

Sur le plan politique, une condamnation marquerait la fin de l’influence de Kabila, qui reste une figure polarisante. Le PPRD, déjà fragilisé par sa suspension, risque la dissolution, ce qui priverait Kabila de son principal parti. « Une telle issue consoliderait le pouvoir de Tshisekedi, mais à quel prix ? », s’interroge le sociologue Gérardin Biamba.

Le mystère du silence de Kabila

Face à cette tempête judiciaire, le silence de Joseph Kabila est assourdissant. Depuis l’annonce de la demande de levée de son immunité en avril 2025, et même après la décision du Sénat le 22 mai 2025, il n’a fait aucune déclaration publique, ni dans les médias, ni officiellement via son parti. Ce mutisme, alors que ses biens sont en passe d’être saisis, que le PPRD est menacé de dissolution, que son immunité est levée et que son avenir est en jeu, intrigue les observateurs et divise les Congolais. « Pourquoi ne se défend-il pas ? » s’interroge Jean-Pierre Mbuyi, chauffeur de taxi à Kinshasa. « S’il était innocent, il parlerait, non ? » Ce silence, dans un contexte aussi explosif, suscite de multiples interprétations, chacune offrant un éclairage sur les intentions possibles de l’ancien président.

Une première hypothèse voit dans ce silence une stratégie calculée. Kabila, connu pour son pragmatisme politique, pourrait éviter de s’exprimer publiquement pour ne pas aggraver sa situation. « Il sait que chaque mot peut être utilisé contre lui », explique l’analyste politique Raoul Ntumba. Ce silence pourrait également masquer des négociations en coulisses avec le gouvernement de Tshisekedi, visant à obtenir un accord pour abandonner les poursuites en échange d’un retrait définitif de la scène politique. Une telle pratique permettrait à Joseph Kabila de préserver une partie de ses intérêts tout en évitant un procès humiliant. « Il joue la montre », estime Marie-Claire Ndaya, politologue. « Kabila a toujours préféré l’ombre à la lumière. »

Une autre lecture, plus accusatrice, interprète ce silence comme un aveu implicite de culpabilité. « Qui ne dit mot consent », murmure-t-on dans certains milieux de Kinshasa. Certains, comme l’activiste des droits humains Marianne Makoloba, y voient une incapacité à contrer des accusations étayées par des preuves solides. « S’il avait des arguments pour se défendre, il les aurait déjà avancés », affirme-t-elle. Pourtant, cette interprétation est contestée par les proches de Kabila. Sous couvert d’anonymat, un haut cadre du PPRD déclare : « Ce silence est un refus de légitimer une chasse aux sorcières. Le président Kabila reste digne face à des accusations fabriquées. »

Une troisième hypothèse suggère que ce silence reflète une crainte ou une perte de contrôle total des événements. Kabila, habitué à manipuler les leviers du pouvoir, pourrait avoir été pris de court par l’ampleur et la rapidité des mesures contre lui. La saisie annoncée de ses biens, la suspension du PPRD, et la levée de son immunité ont pu le désarçonner. « Il n’avait peut-être pas anticipé une offensive aussi agressive », avance l’analyste en sécurité Didier Kalato. Ce silence pourrait alors traduire une difficulté à formuler une réponse cohérente face à un gouvernement déterminé à l’isoler. « Il est possible qu’il se sente acculé », ajoute Kalato, « et qu’il attende un moment opportun pour contre-attaquer. »

Enfin, certains observateurs spéculent que ce silence pourrait être le prélude d’une reddition. Kabila, conscient des risques judiciaires et de la fragilité de sa position, pourrait préparer une sortie discrète, peut-être se retirant définitivement de la vie politique et en s’exilant où il le souhaite. « Il pourrait chercher à protéger sa famille et ses avoirs restants », suggère l’experte en relations internationales Sophie Laurent. Ce scénario, bien que plausible, semble toutefois improbable pour un homme connu pour son obstination et son habileté politique.

Un mutisme qui divise et interroge

Quelle que soit son origine, le silence de Kabila a des répercussions profondes. Pour ses partisans, il incarne une forme de résistance passive, un refus de se plier à ce qu’ils perçoivent comme une persécution politique. « Il ne parle pas parce qu’il sait que la vérité finira par éclater », affirme Dodi Bope, membre du PPRD. Pour ses détracteurs, ce mutisme renforce les soupçons, donnant l’impression d’un homme à court d’arguments. « Son silence est un aveux », lance un haut responsable de l’Union sacrée, sous couvert d’anonymat.

Sur le plan politique, ce silence laisse un vide que ses adversaires exploitent. Le gouvernement de Tshisekedi, selon plusieurs analystes politiques, présente les démarches judiciaires comme une quête de justice pour les victimes des conflits dans l’Est. « Personne n’est au-dessus de la loi », déclare l’opérateur économique Babone Marc au micro de Heshima Magazine. Pourtant, ce narratif est contesté par ceux qui craignent une instrumentalisation de la justice. « Si les preuves ne sont pas solides, cela pourrait se retourner contre Tshisekedi », avertit l’avocate Louise Mboyi.

Sur le plan social, le silence de Kabila alimente les divisions. Pour ses partisans, des voix comme celle de Joseph Katshuvi expriment leur frustration : « On accuse Joseph Kabila sans que nous, ses soutiens, n’ayons vu une seule preuve claire. Son silence est une réponse à cette injustice. » D’autres citoyens comme Esther Ngoy, enseignante, y voient une faiblesse : « Il devrait se battre s’il est innocent. Ce silence nous fait douter et ne fait que renforcer les soupçons. »

Le dernier mot du silence

Le silence de Joseph Kabila face à ses ennuis judiciaires est un puzzle complexe, mêlant stratégie, prudence, et peut-être une touche de désarroi. Est-il en train de tisser une toile en coulisses, attendant le moment idéal pour riposter ? Ou ce mutisme cache-t-il une résignation face à un étau qui se resserre inexorablement ? Les démarches judiciaires, de leur genèse en 2024 à leur intensité actuelle en mai 2025, placent Kabila à un tournant crucial. Avec la levée de son immunité le 22 mai 2025, il risque non seulement la prison, mais aussi la perte définitive de son influence. Dans ce climat d’incertitude, son silence reste son arme la plus ambiguë : un défi, une esquive, ou un aveu. Alors que la RDC retient son souffle, l’avenir de Kabila et, avec lui, celui du pays, dépendra de la manière dont ce silence sera brisé, ou s’il perdurera jusqu’à l’oubli.

Heshima Magazine

Nation

RDC : quelle solution face à la spoliation des espaces publics ?

Published

3 jours agoon

mai 22, 2025By

La redaction

En République démocratique du Congo (RDC), les espaces publics font souvent l’objet de spoliation. Des sites publics, ronds-points, terrains de football, camps militaires, rien n’est épargné. À Kinshasa, dans la commune de la Gombe, un carrefour serait vendu à un sujet libanais. Ces pratiques ont la peau dure malgré le changement des dirigeants au pays. Ce qui suscite des questions quant à la protection des espaces publics en RDC.

Au croisement des avenues Sénégalaises, Kabasele Tshiamala (ex-Flambeau) et Tabu Ley (ex-Tombalbaye), un carrefour public serait vendu à un sujet libanais. Des bureaux de police, des véhicules abandonnés, quelques kiosques commerciaux, des cabines téléphoniques ont été expulsés. « Nous sommes surpris de voir quelqu’un acheter ce rond-point. On ne sait même pas ce qu’il compte en faire. Nous demandons aux autorités de s’impliquer dans cette situation », a réagi une tenancière de kiosque, sous anonymat. Cette spoliation se fait à l’insu des autorités locales. « J’ai été surprise d’apprendre que cette parcelle a été vendue. Quand quelqu’un achète une parcelle, il doit d’abord commencer par le quartier […] J’ai appris que c’est un sujet libanais qui est l’acquéreur. Je ne sais pas ce qu’il veut en faire », a déclaré Rachel Banyamo, chef du quartier Commerce, dans la commune de la Gombe. Ces cas de spoliation sont légion en République Démocratique du Congo.

Toujours à Kinshasa, un autre espace public a été vendu à un sujet indien. Pourtant, ce site a été longtemps déclaré non aedificandi suite aux collecteurs d’eau et autres tuyaux qui passent en dessous de ce site. Mais ce lieu a été vendu. Il a fallu l’intervention du président de la République en conseil des ministres pour que les spoliateurs arrêtent leurs travaux. Personne n’a été sanctionné pour cet acte de spoliation.

En 2020, plus de 3 500 personnes victimes de démolitions des maisons et spoliations de terres à Mbobero, Mbiza et marrée de Murhundu dans le territoire de Kabare, dans la province du Sud-Kivu, avaient déposé une plainte à la Cour de cassation à Kinshasa et une autre copie réservée au parquet près le tribunal de Grande instance de Kavumu contre le président honoraire Joseph Kabila pour spoliation « destruction méchante, pillage, tortures et crime contre l’humanité ».

Cette plainte a été déposée à la cour de cassation de Kinshasa/Gombe et une autre copie au parquet près le tribunal de grande instance de Kavumu au Sud-Kivu. Selon Jean Chrysostome Kijana, président national de la Nouvelle dynamique de la société civile et vice-président du collectif « Tournons la page », Joseph Kabila s’est illégalement approprié les parcelles de plus de 3 500 personnes, qui étaient devenus sans abris après une « destruction méchante » de leurs habitations.

Lits des rivières et la Baie de Ngaliema spoliés

En dehors des autorités politiques, des citoyens profitent également de la faiblesse de l’État pour s’octroyer des terres parfois dans des zones non aedificandi. C’est le cas des occupants des servitudes ferroviaires le long de la voie ferrée entre la Gare centrale et Kintambo-Magasin, à Kinshasa. D’autres occupent les rives des rivières Makelele, Mapenza, Kalamu, N’djili et Lukuya. Certaines parcelles de constructions sur ces terrains sont en cours de démolition. Mais l’opinion publique dénonce la politique de deux poids deux mesures. Sur la Baie de Ngaliema, située entre le complexe Utex Africa et le chantier naval de Chanimétal, des constructions illégales poussent également dans cette zone non aedificandi. « Sur ce site, il n’y a que des puissants du régime présent et passé qui construisent. Ils se protègent entre eux, personne ne va démolir leurs constructions anarchiques », pointe un riverain qui dit détenir les noms des ministres et autres responsables politiques qui spolient ce site.

Une spoliation qui cause des inondations

Ces constructions anarchiques sont également la cause des inondations qui endeuillent la ville de Kinshasa. Beaucoup de quartiers se sont développés sans respect des normes urbanistiques, souvent dans les lits des rivières ou les zones marécageuses. Les obstructions des exutoires naturels tels que les rivières et leurs lits provoquent ces inondations. Dans la quête de solution à ces problèmes, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu, le 21 mai 2025, les conclusions d’une étude conduite par le bureau d’études URBAPLAN, mobilisant ingénieurs, urbanistes, architectes et géographes. Cette mission avait pour objectif d’analyser en profondeur les causes des inondations qui ont récemment frappé la capitale, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. D’après ces experts, plusieurs facteurs aggravants sont à la base de ces catastrophes, notamment l’insuffisance du système de drainage, l’accumulation des déchets notamment dans la rivière N’djili et l’occupation anarchique des zones à risque. En réponse, ils proposent un ensemble de mesures correctives structurées autour de trois axes : la réhabilitation des infrastructures de drainage, le renforcement de la collecte des déchets, et la déclaration de certaines zones comme non constructibles.

Autre responsabilité à pointer, c’est la faiblesse de l’État congolais. Des agents de l’État délivrent des titres de propriété à des occupants illégaux. Une faiblesse à corriger si l’on veut mettre un terme à l’anarchie dans ce secteur.

Heshima

Trending

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : qui est Christophe Bitasimwa, le nouveau visage de l’Inspection générale des finances ?

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoDeal RDC–USA : l’IGF, levier clé de la transparence exigée par Washington ?

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoRDC : Félix Tshisekedi, stratège ou instinctif ?

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRupture de la coalition CACH-FCC : retour sur une implosion qui a fragilisé la RDC

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoRDC : De Sophie Kanza à Judith Suminwa, l’ascension difficile des femmes politiques

-

Nation3 semaines ago

Nation3 semaines agoGouvernance Tshisekedi : des signaux qui inquiètent…

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago17 mai 1997 : le point de bascule entre le Zaïre et la RDC

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoAccords de paix en RDC : le long chemin vers une difficile stabilité