Dossier

Alliances politiques en RDC :les côtés pile et face de la médaille

L’Union faisant la force. Les politiques congolais créent souvent des alliances ou des coalitions pour gagner la présidentielle ou obtenir la majorité parlementaire. Seulement, comme les alliés ne partagent pas forcément les mêmes centres d’intérêts, les rassemblements hétéroclites formés sont souvent sujets aux multiples tensions. Retour sur la longue histoire des alliances en RD Congo.

Published

4 ans agoon

By

RedactionH

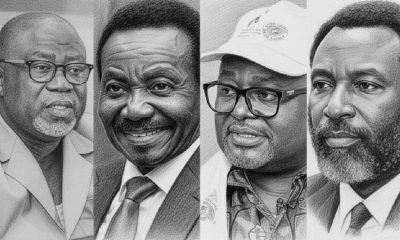

Malgré leur court moment d’existence, les alliances ont permis à pas mal de politiciens congolais d’atteindre leurs objectifs. C’est grâce notamment à ses alliés que Laurent-Désiré Kabila, dans le cadre de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), avait réussi à évincer le Président Mobutu, le 17 mai 1997.

En 2019, au terme des élections de décembre 2018, le Front commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le Changement (CACH) s’étaient entendus après six mois de négociations sur la formation d’une coalition, en signant un accord de gouvernance aux termes duquel 42 portefeuilles de l’Etat revenaient au premier et 23 au second. L’accord était signé entre Néhémie Mwilanya et Jean-Marc Kabund. En effet, Félix Tshisekedi était contraint car, lorsque la CENI l’avait déclaré vainqueur de la présidentielle le 10 janvier 2019, il n’avait pas pu remporter la majorité au Parlement. C’est le FCC de Joseph Kabila qui avait la quasi-totalité des sièges dans les deux chambres du Parlement, dans les Assemblées provinciales et même parmi les gouverneurs.

Toutefois, l’histoire politique congolaise est faite d’amour et de désamour entre politiciens, ce qui fait que les alliances se font et se défont régulièrement. Il est de coutume de retrouver les mêmes visages, le matin dans l’opposition et dans le camp présidentiel à midi, constat qui pousse d’aucuns à conclure que les alliances politiques se concluent davantage pour des intérêts partisans que pour le bien du peuple.

Alliances, tout sauf un havre de paix

En réalité, les alliances et coalitions ne sont que des unions de façade, fragiles, au sein desquelles la cohabitation est souvent difficile. Comme l’illustre le deuxième discours du quinquennat du Président Félix Tshisekedi sur l’état de la Nation, prononcé en décembre 2020, les rivalités et querelles politiciennes prennent le dessus au sein de celles-ci au point de tout paralyser : « Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j’ai déployés, les sacrifices que j’ai consentis et les humiliations que j’ai tolérées, cela n’a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n’a pas non plus empêché l’émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple ».

Avec le FCC-CACH, l’entente n’était toujours pas au rendez-vous dès le départ. Des sources concordantes indiquaient que, si le gouvernement issu de la première alter nance tardait, c’était à cause d’une mésentente entre les délégués du CACH et ceux du FCC. De Kingakati (Kinshasa) à Mbuela (Kongo central), les partenaires au pouvoir n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le quota pour la composition du Gouvernement.

N’en pouvant plus, Fatshi prendra finalement la résolution de faire table-rase. « Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos Institutions dont Je suis le Garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir», indiquera-t-il. Le 23 octobre 2020, Félix Tshisekedi avait lancé un appel à tous en vue d’un rassemblement dans une Union Sacrée de la Nation, ce avant d’engager des consultations. Pour le président Tshisekedi, le moment de « rompre avec (la) coalition FCC – CACH devenue paralysante pour l’action du Gouvernement » était venu.

Par ailleurs, le cas de Modeste Bahati démontre aussi que les alliances connaissent souvent des soubresauts au sein d’elles. Autrefois, le manque d’unanimité autour de la personne qui devait briguer la présidence du Sénat était à la base des discordes au sein du FCC. N’ayant pas digéré le fait qu’Alexis Thambwe Mwamba ait été désigné comme candidat, Bahati Lukwebo dont le regroupement « Alliances des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) » est un poids lourd, avait préféré tourner casaque. Du coup, il avait traversé vers le camp de Félix Antoine Tshisekedi où l’Union sacrée de la Nation était en gestation.

Finalement, il a réussi à avoir ce qui lui était refusé au FCC.

Le point de départ des alliances en RDC

Autour des années 1950, le vent des indépendances commence à souffler sur le continent africain, ne laissant pas indifférents quelques leaders et animateurs de différents cercles culturels au Congo. Ces derniers ne tarderont pas à sentir la nécessité de se constituer en groupes de réflexion et de pression afin de solliciter l’indépendance de leur pays. A la suite d’une succession des mouvements populaires, les leaders d’opinions congolais sont conviés à la table-ronde de Bruxelles avec leurs « homologues » belges. L’indépendance était dans la poche, une date était même proposée et actée. Une formalité doit cependant être remplie : les nouveaux dirigeants du Congo doivent être élus. C’est alors que de partis politiques œuvrant dans la plus grande clandestinité ainsi que des regroupements connus vont se joindre à quelques associations culturelles, voire claniques pour aller aux élections.

L’Alliance des bakongo (Abako) que dirigent dans l’ombre l’Abbé Loya et Kasa-Vubu, le Mouvement national congolais (MNC) de Lumumba, le Parti solidaire africain (PSA) d’Antoine Gizenga, etc. seront le fruit des premières alliances politiques au Congo. La première pierre devant construire l’édifice Congo, orphelin de ses belges concepteurs, a été posée sur une alliance Kasa-Vubu-Lumumba (Gizenga, Bolikango et autres).

Les alliances sous Joseph Kabila

En 2006, la RDC s’apprête à vivre ses premières élections générales, libres, transparentes et démocratiques. Joseph Kabila, président de la transition, est candidat à la présidentielle. Conscient des clivages sociaux existant, il lance son opération séduction à l’attention de quelques partis politiques aux idéologies proches de sa formation politique, le PPRD. Ainsi, l’Alliance pour le renouveau au Congo (ARC) d’Olivier Kamitatu, le Mouvement social pour le renouveau (MSR) de Pierre Lumbi Okongo et d’autres partis se joindront au PPRD afin de maximiser les chances d’obtenir une majorité présidentielle. L’Alliance pour la Majorité Présidentielle (AMP) est donc lancée et c’est tambour battant qu’elle va, dès l’entame des élections, à la conquête des sièges.

Kabila arrive en tête des élections au premier tour. Cependant, il n’a pas obtenu la majorité absolue, étant talonné de près par Jean-Pierre Bemba, leader du Mouvement de Libération du Congo (MLC). À ce stade, il n’est plus question de réfléchir par deux fois, les alliances s’imposent. Kabila en sait quelque chose, Bemba doit tenter le coup. Les proies sont connues: Antoine Gizenga, un des pères fondateurs de la Nation congolaise et président du Parti lumumbiste unifié (PALU) est arrivé 3ème au premier tour. Il est très populaire dans les provinces de l’ancien Bandundu et de Kinshasa. Nzanga Mobutu, un des fils du Maréchal déchu en 1997 par le père de Joseph Kabila, a, quant à lui, raflé la 4ème place grâce à sa prééminence dans la province de l’Équateur nostalgique de son défunt père Mobutu Sese Seko, et enfin, Oscar Kashala, ce médecin installé aux États-Unis, occupe la cinquième position. Kabila parvient à enrôler Gizenga et Nzanga, alors que Bemba n’aura que Kashala et d’autres candidats partenaires, mais qui ne pèsent malheureusement pas sur la balance. Kabila remporte le second tour.

Tout chemin mène à Rome !

Elu en 2011 pour un deuxième mandat, son dernier tel que le prévoit la Constitution congolaise, Kabila doit quitter le pouvoir en 2016. Et les opposants politiques ne sont pas prêts à le laisser finir son mandat en paix. Des réunions et des rencontres s’organisent à Gorée au Sénégal, à Ibiza en Espagne ou encore à Paris en France. La plus importante de ces rencontres a eu lieu en 2015 à Genval, une bourgade bruxelloise. Elle est présidée par Etienne Tshisekedi le légendaire opposant aux différents régimes d’après Kasa-Vubu et y prennent part la quasi-totalité des opposants congolais.

Kinshasa tremble et le camp Kabila tangue. L’AMP devenue MP quelques années auparavant va perdre quelques-uns de ses cadres, et ce ne sont guère des poids-plume : Olivier Kamitatu, Pierre Lumbi, Christophe Lutundula, Dany Banza, José Endundo, Muando Nsimba que rejoint le célèbre et riche homme d’affaires Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, exilé en Belgique après des démêlés avec la Justice congolaise. Que de grands noms qui ont décidé de quitter Kabila à qui ils reprochent d’être trop silencieux au sujet de son avenir politique. Ils s’en vont créer le Groupe des sept (G7) et rejoindre l’aréopage des opposants à Kabila.

Kabila ne dit mot et reste protégé par l’article 70 de la Constitution qui le maintient à son poste jusqu’à l’investiture d’un nouveau président. Une disposition qui trouvera tout son sens lorsque la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), dans un point de presse, déclarera son incapacité à organiser les élections en 2016, soit à l’expiration du dernier mandat de Kabila.

Le Congo est trempé de la tête aux pieds dans une sorte de crise de légitimité des institutions. Successivement deux dialogues seront organisés pour calmer le jeu, apaiser les esprits le temps que la Ceni organise les élections tant attendues. Un gouvernement chapeauté par l’opposant Samy Badibanga, transfuge de l’UDPS de Tshisekedi sera investi en 2016 avant d’être remplacé en 2017, juste quelques mois après par celui de Bruno Tshibala, un autre bras droit d’Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017.

Le camp présidentiel peut souffler, mais l’opposition qui a perdu quelques-uns de ses cadres n’abdique pas. Avec un Katumbi à qui certaines presses attribuent des milliards en banque, l’opposition n’arrête pas de rugir. À la mi-2017, Katumbi déplace une bonne partie des opposants, ils sont venus d’Europe, d’Amérique et de Kinshasa et ont posé leurs valises à Johannesburg pour parler du Congo.

À l’issue de ce grand forum, il sera décidé la création d’une grande plateforme : Ensemble pour le changement. Cette fois-ci Katumbi ne se cache pas, c’est lui qui en est le patron. À Kinshasa, Kamerhe dont le parti est signataire des accords issus des dialogues de l’Union africaine et du Centre interdiocésain, n’est plus en odeur de sainteté avec Kabila. Il met un terme à leur partenariat, sans cependant convaincre ses lieutenants ayant juré fidélité à Kabila.

Le Front commun pour le Congo !

Dans un entretien avec son premier ministre Bruno Tshibala, Joseph Kabila pique ce dernier : «… maintenant que nous travaillons ensemble, devons-nous continuer à nous considérer comme ennemis ou nous pouvons nous associer dans une grande famille ? ». Une question qui n’a su trouver de réponse séance tenante, mais qui aura dérangé tous les rêves de Tshibala.

En 2018, après de nombreuses réunions sous forme de derniers réglages, tous les opposants politiques prenant part au Gouvernement Tshibala dont José Makila, Jean-Lucien Busa, Oly Ilunga, Ingele Ifoto, Basile Olongo et bien d’autres optent pour une alliance avec la Majorité présidentielle (MP). Un mastodonte voit le jour, c’est le Front commun pour le Congo, un ensemble des plateformes et partis politiques réunis autour de Joseph Kabila. Certains approuvent cette initiative tandis que d’autres n’y adhèrent pas. Ainsi, Lisanga Bonganga, pourtant membre du gouvernement Tshibala et Kin-Kiey Mulumba, Kabiliste invétéré, ne signeront pas la charte créant le FCC. Kin-Kiey refusera même de soutenir Ramazani Shadary, le candidat désigné pour le compte du FCC.

Genève, un amour s’est brisé !

Lorsque la Ceni avait annoncé la date des élections, rassurant que celles-ci se tiendront sans ambages en décembre 2018, l’opposition politique s’était de manière assez étonnante unie. En octobre 2018, les 7 ténors de l’Opposition, à savoir Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito se réunissent afin de se choisir un candidat commun à la présidentielle… C’est Lamuka qui naissait.

Les Congolais s’étaient émerveillés à l’idée que ces politiques, certains agacés par la tête de Kabila et d’autres désireux de gérer autrement le Congo, puissent désigner un candidat commun. Avec l’implication de la Fondation Kofi Annan et autour d’Allan Dos, les opposants réunis à Genève, en Suisse, se choisirent Martin Fayulu comme candidat commun de l’opposition. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui avaient signé les lettres d’engagement se retireront le lendemain de l’accord signé. Le prétexte avancé était le refus de leurs militants respectifs. Les deux vont se retrouver quelques jours plus tard à Nairobi au Kenya, ce pays touristique de l’Est de l’Afrique pour décider, qui des deux sera candidat à la présidentielle.

Heshima Magazine

You may like

-

Assemblée nationale : une session de mars potentiellement explosive

-

L’économie congolaise déjà impactée par la guerre

-

Opposition en RDC : Kabila, Katumbi et Fayulu, un front uni pour préserver la Constitution ?

-

Thérèse Kayikwamba, la « Kimpa Vita » de la diplomatie congolaise

-

Autosuffisance alimentaire Lovo, la nouvelle pépite du Service national

-

Conflits armés en RDC : retour sur un drame qui dure depuis 30 ans

Dossier

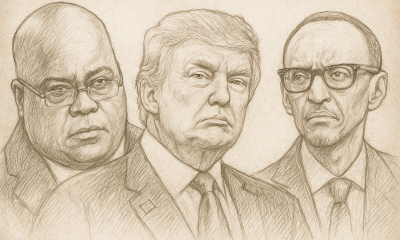

De Mobutu à Tshisekedi : les stratégies des chefs d’État congolais face au Rwanda

Published

1 mois agoon

octobre 23, 2025By

La redaction

Depuis plus de trois décennies, la République démocratique du Congo (RDC) entretient des relations complexes, souvent conflictuelles, avec le Rwanda. Ces tensions, réveillées notamment par les guerres dans l’est du pays et la résurgence du groupe armé M23, révèlent davantage des enjeux sécuritaires entre les deux pays. Des chefs d’État congolais ont chacun, à sa manière, fait face à ces défis de souveraineté, de légitimité politique, ainsi que des dynamiques diplomatiques et militaires au niveau régional ou international. De Mobutu Sese Seko à Félix Tshisekedi, voici un panorama des approches successives, comparables en certains aspects, contrastées dans beaucoup d’autres.

Sous Mobutu Sese Seko (1965-1997), la RDC – alors Zaïre – vivait dans le cadre de la guerre froide, avec des alliances fluctuantes, mais un contrôle intégral du territoire congolais était observé, notamment dans l’est du pays. Pendant cette guerre froide, le Zaïre était un allié de l’Occident. Les relations avec le Rwanda étaient relativement stables jusqu’en 1994, année du génocide des Tutsis au Rwanda.

Après ces massacres, des centaines de milliers de réfugiés hutus, y compris des miliciens, s’installèrent dans l’est du Zaïre. Plutôt que d’imposer une réponse forte, Mobutu adopta une position de tolérance relative, utilisant cette situation comme levier de pression politique sur Kigali, tout en peinant à imposer l’autorité de l’État dans les régions frontalières. Pour son Premier ministre de l’époque, Léon Kengo wa Dondo, cette situation était imposée par la communauté internationale qui avait exigé du Zaïre d’ouvrir ses frontières aux réfugiés en majorité hutus qui fuyaient l’entrée des rebelles du FPR de Paul Kagame au Rwanda dans la foulée du génocide qui se perpétrait. Le génocide rwandais a provoqué un exode massif de réfugiés vers l’est du Zaïre, mais aussi des militaires armés du régime du président Juvénal Habyarimana.

Mobutu face au Rwanda

Le maréchal Mobutu, qui soutenait comme la France le régime du président Habyarimana, se retrouvait alors face à un régime hostile installé à Kigali. Devenu malade, Mobutu n’a plus eu la même énergie politique pour faire face à la situation qui venait de se créer à l’est. Le faible contrôle de cette partie – tant sur les populations rwandaises réfugiées que sur les groupes armés – ouvrit la voie à l’intervention rwandaise lors de la première guerre du Congo en 1996.

Les approches utilisées par le régime Mobutu pour faire face à cette situation n’ont pas permis de sauver son régime. « Mobutu voulait privilégier la stabilité intérieure par compromis, éviter un conflit ouvert avec le Rwanda, tout en s’appuyant sur la posture de victime/résistant dans les discours officiels. Mais cela coûta cher : affaiblissement de l’autorité de l’État, apparition de foyers de tension incontrôlés, et finalement, perte de légitimité », explique un analyste pour qui la chute de Mobutu était une initiative des pouvoirs rwandais, ougandais et burundais. Laurent-Désiré Kabila ne fut qu’un paravent qui masquait une invasion étrangère.

Après le génocide, plus d’un million de réfugiés hutus, dont des miliciens Interahamwe, s’étaient aussi installés à l’est du Zaïre. Parmi les raisons qui ont conduit à la première guerre du Congo figurent une tolérance passive de la présence des réfugiés hutus armés, utilisée comme levier politique contre le nouveau régime rwandais (dirigé par le FPR de Paul Kagame). Une faiblesse du contrôle de l’Est car Mobutu ne parvenait plus à gérer les tensions entre communautés locales et les réfugiés. Cette situation servira de prétexte à l’intervention du Rwanda en 1996, lors de la première guerre du Congo.

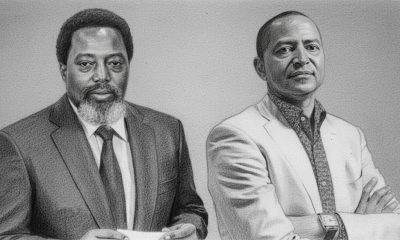

Laurent-Désiré Kabila : la rupture et le nationalisme

Lorsque Laurent-Désiré Kabila renversa Mobutu en 1997, la RDC entra dans une nouvelle ère. Initialement allié au Rwanda (et à l’Ouganda), ses relations avec Kigali se détériorèrent rapidement. Dans un témoignage livré à Afrique XXI en 2024, la journaliste belge Colette Braeckman, spécialiste de la région des Grands Lacs, est revenue sur son expérience de la première guerre du Congo. Le 16 mai 1997, après trente-deux années de pouvoir sans partage, Mobutu Sese Seko fut renversé par les troupes de Laurent-Désiré Kabila. Dans son autobiographie, Mes carnets noirs, Colette Braeckman est revenue sur la conquête éclair du chef des rebelles, Laurent-Désiré Kabila. Ce dernier n’était en réalité qu’un pion que le Rwanda voulait utiliser pour donner une image congolaise à cette invasion. Cette journaliste belge a rappelé le rôle actif joué par le Rwanda et l’Ouganda, ainsi que les massacres perpétrés durant cette période.

En 1996-1997, Kagame est accusé d’ingérence dans les affaires internes du Zaïre du maréchal Mobutu et d’en violer la souveraineté nationale. Cette ingérence déboucha sur la première guerre du Congo et la chute de Mobutu. Pour Colette Braeckman, la France, en laissant partir des milliers de génocidaires avec armes et bagages dans l’est du Congo, est en grande partie responsable des guerres qui suivirent dans cette région, jusqu’à aujourd’hui. En octobre 1996, sans trop de surprise car elle avait été annoncée par Paul Kagame lui-même, la première guerre du Congo commença.

L’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), un mouvement hétéroclite, avait entamé une offensive au départ du Sud-Kivu. Sa première cible avait été l’hôpital de Lemera, où travaillait un gynécologue qui allait devenir célèbre par la suite, le docteur Denis Mukwege. Le médecin, qui s’était rendu à Bukavu pour déposer un collègue à l’aéroport, échappa de justesse aux tueurs mais, au retour, il dut découvrir un carnage. L’établissement étant soupçonné d’accueillir et de soigner des réfugiés hutus aussi bien que des citoyens congolais, les combattants n’avaient pas fait le tri : les malades furent achevés sur leur lit, le personnel exécuté, rapporte Braeckman via Afrique XXI. Ce premier massacre de la première guerre du Congo avait fait une trentaine de victimes. Des centaines de milliers d’autres durent suivre.

En janvier 1997, un compagnon de Laurent-Désiré Kabila, du nom de Kisase Ngandu, tomba dans une embuscade, vraisemblablement tendue par des alliés qui s’inquiétaient de son nationalisme intransigeant et de son refus de la tutelle rwandaise. « Le nom de Jackson Nziza, l’un des chefs militaires du mouvement, proche de Kagame, fut cité », affirme Colette Braeckman. À l’époque, sa disparition passa quasiment inaperçue. Mais elle a cependant décapité l’aile congolaise et nationaliste du mouvement et laissa les mains libres aux Rwandais, note la même source.

Si les Rwandais, extrêmement discrets, contrôlaient l’accès au front, les Congolais, pour leur part, décrivaient le comportement surprenant de leurs « libérateurs » : « Aux barrières, ils nous obligent à nous déchausser, à passer devant eux pieds nus. Parfois, dans un geste de mépris, ils nous crachent dans la bouche », rapporte Braeckman citant des témoignages des victimes. Dans cette marche vers Kinshasa, il était question aussi de tortures, de civils exécutés alors qu’on leur avait lié les mains dans le dos.

Kabila père encaissa sans rien dire…

Alerté par ses frères congolais au premier rang desquels se trouvait Kisase Ngandu, Laurent-Désiré Kabila n’affichait aucune volonté d’interdire à leurs alliés rwandais les différents dérapages constatés tout au long de cette marche vers le pouvoir à Kinshasa. D’autres informations faisaient état d’usines systématiquement démontées, notamment à Kamituga, où se trouvaient les installations de la Sominki (Société minière du Kivu) exploitant la cassitérite. Des réserves de nourriture étaient transportées au Rwanda, des banques étaient pillées. À Kigali affluaient soudain des véhicules portant l’immatriculation du Zaïre ou du Kivu.

« Depuis le début de l’offensive, il était évident que, systématiquement, Rwandais et Ougandais se servaient au passage. Ils finançaient leur effort de guerre en pillant le pays voisin. Des hommes qui n’avaient connu que les camps de réfugiés en Ouganda et le dénuement du Rwanda au lendemain du génocide s’émerveillaient des richesses du Congo, un Eldorado qu’ils venaient de conquérir… », décrit Braeckman.

Mais Laurent-Désiré Kabila attendit son moment pour dénoncer ces pillages et crimes commis par leurs compagnons dans la conquête du pouvoir. Premier acte : Kabila s’autoproclama président de la RDC depuis Lubumbashi alors que cela n’était pas prévu dans le plan des Rwandais et Ougandais. Des années plus tard, se souvenant de la scène, certains de ses mentors confiaient leur désarroi d’alors à la journaliste belge. Pris par surprise, ils avaient tenu un bref conciliabule : « Qu’est-ce qu’on fait ? On l’abat tout de suite ? » Interrogés par téléphone, Paul Kagame et James Kabarebe, le chef des opérations militaires, ne purent que répondre qu’il était urgent… de ne rien faire. « Nous réglerons son sort plus tard… ».

Pendant ce temps, les troupes de l’AFDL faisaient sauter le dernier verrou des Forces armées zaïroises (FAZ) dans la ville de Kenge, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, la capitale. Une situation que les Rwandais ont difficilement digérée mais tolérée à cette étape de la conquête du pays.

Le volte-face de Mzee à Kinshasa

Mai 1997, une fois au pouvoir à Kinshasa, Mzee Laurent-Désiré Kabila feignit de tolérer toujours le libertinage des Rwandais dans la ville et dans le reste du pays, nommant même l’un des leurs comme chef d’état-major des Forces armées congolaises (FAC), le général James Kabarebe. Une année après, Kabila ordonna le retrait des troupes rwandaises du pays, déclenchant ainsi la seconde guerre du Congo. James Kabarebe ne fit pas longtemps au Rwanda avant de regagner Goma et de préparer l’offensive vers la base militaire de Kitona, à Moanda, au Kongo Central. « À Goma, ce 4 août [1998], après un examen de conscience, nous sommes un commando de 136 éléments à qui l’on confie la mission d’aller exfiltrer les [présumés rwandais] lynchés de Kinshasa. Dans la nuit, une réunion des opérations fut tenue et, il me sera confié le co-commandement des opérations avec le capitaine Butera, qui était commandant du peloton rwandais qui venait de nous être adjoint. Ensemble, nous allons nous mettre autour de la table de simulation. La planification se faisait comme dans un film de fiction : à voir les tracés du crayon qui passaient et repassaient sur le papier pour monter le plan. Les questions se chevauchaient soit sur le rôle, soit sur le ravitaillement… Le général Kabarebe se débattait comme un diable, bon sang, d’y répondre de manière expéditive. Tout était fin prêt pour l’opération « Ciel ouvert ». », relate dans ses mémoires le feu général Moustapha Mukiza, un ressortissant Banyamulenge ayant participé à la deuxième guerre du Congo. Kigali perdit cette guerre notamment grâce à l’intervention des alliés de Kabila : Angola, Namibie et le Zimbabwe. Ces trois pays apportèrent un soutien militaire de taille à Laurent-Désiré Kabila jusqu’à son assassinat en janvier 2001.

Tout au long de cette guerre qui fractionna le pays avec des occupations rebelles au nord-est et dans l’est, Laurent-Désiré Kabila avait tenu l’ouest du pays et une partie du sud-est grâce à ses soutiens de la SADC. Sa posture d’intransigeance et de nationaliste lui permit de contrer l’influence rwandaise. Toutefois, le manque de moyens logistiques, les rivalités internes, et la complexité des alliances firent de cette stratégie un défi immense, souvent désordonné.

Joseph Kabila : pragmatisme et gestion hybride des relations avec Kigali

Arrivé au pouvoir en 2001, Joseph Kabila, fils de Laurent-Désiré, hérita d’un pays en guerre. Sa méthode se voulut plus pragmatique : il engagea des accords de paix et des négociations diplomatiques (ex. : Sun City, Pretoria) avec le Rwanda et les groupes rebelles. Il pratiqua ce que certains observateurs appellent une stratégie hybride : mêler discours de souveraineté, solidarité nationale, coopération internationale, tout en tolérant ou négociant avec des acteurs liés directement ou indirectement à Kigali.

D’après Colette Braeckman, Joseph Kabila, qui était sous la tutelle de James Kabarebe pendant l’avancée de l’AFDL au niveau de Kisangani, était témoin des exactions des Rwandais lors de cette marche vers Kinshasa. C’était une guerre sans témoins, sans images, sans journalistes, relate-t-elle. Une guerre qui se menait au cœur de la forêt tropicale, sur la route de Kisangani. « Même si je connaissais de nombreux protagonistes, l’essentiel m’échappait. Je savais seulement que Joseph, le fils de Laurent-Désiré Kabila, combattait aux côtés des troupes rwandaises, que James Kabarebe, le grand stratège de cette guerre atypique, s’était chargé de faire l’écolage du fils du chef. Bien plus tard, je dus apprendre que la véritable mission du jeune militaire qui suivait Kabarebe comme une ombre était de faire rapport à son père. Joseph Kabila me confiera par la suite qu’ayant été témoin des massacres commis à Kisangani, il avait averti le Mzee : ‘Un jour, nous aurons la guerre avec ces gens-là.’ », explique Braeckman.

Une fois au pouvoir, Joseph Kabila put privilégier les négociations avec le Rwanda et l’Ouganda, faisant une ouverture politique aux belligérants du RCD, une rébellion soutenue par le Rwanda, et du MLC, un mouvement appuyé par l’Ouganda. Mais d’autres rebelles participèrent aussi au dialogue de Sun City tels que Mbusa Nyamwisi avec le RCD-KML.

Plus récemment, lors de son retour dans l’est du pays (notamment à Goma occupé par les rebelles de l’AFC/M23), Kabila continua d’entretenir des liens souterrains avec Kigali. Il était entré à Goma en passant par Kigali. Kinshasa l’accusa formellement de connivence avec le Rwanda via le M23/Alliance Fleuve Congo (AFC). Le président actuel, Félix Tshisekedi, l’a qualifié de « vrai commanditaire » de ce mouvement dans plusieurs déclarations. Ainsi, Joseph Kabila oscilla entre posture de résistance et stratégie de coopération implicite, espérant tirer profit des faiblesses ou du mécontentement dans l’est pour se repositionner politiquement.

Félix Tshisekedi : entre fermeté et diplomatie multilatérale

Arrivé au pouvoir dans un contexte où la paix dans l’est n’était pas totalement acquise avec des violences perpétrées en Ituri par des rebelles de la CODECO et au Nord-Kivu avec les ADF, Félix Tshisekedi a vu la situation se détériorer avec la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et l’ONU. Mais avant d’afficher un langage de fermeté, Félix Tshisekedi avait privilégié la voie diplomatique avec Kigali et le reste des capitales des pays voisins entre 2019 et 2021. Cette politique d’ouverture vis-à-vis de Kigali avait été critiquée par une partie de l’opinion publique congolaise mais Tshisekedi y tenait pour mettre fin aux tensions. Cette volonté de relancer la coopération régionale avec des visites bilatérales et accords économiques fut saluée par d’autres jusqu’à ce que la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda puisse détériorer les relations. En 2022, Tshisekedi durcit le ton suite à cette résurgence du M23, accusé d’être soutenu par le Rwanda.

Dans sa politique, une triple approche : militaire, diplomatique et judiciaire. Sur le plan militaire, il lança une loi de programmation militaire pour assurer une montée en puissance de l’armée (FARDC). Il renforça la coopération avec la force de la SADC. Le chef de l’État actuel soudoya des liens avec le Burundi. Ce dernier a même envoyé des troupes au sol en RDC pour soutenir le gouvernement. Sur le plan diplomatique : il y a la participation aux processus de Nairobi et de Luanda pour une solution régionale. Les processus de Doha avec l’AFC/M23 et l’Accord de paix de Washington signé entre le Rwanda et la RDC sous l’égide de l’administration américaine. Dans le pays, il renforce une communication et une mobilisation patriotique avec des discours fermes contre Kigali pour rallier l’opinion publique congolaise à cette cause existentielle pour le pays.

À l’international, Félix Tshisekedi réclame des sanctions ciblées contre le Rwanda pour ce qu’il décrit comme un « rôle déstabilisateur ». Dans plusieurs discours internationaux, dont aux Nations Unies, il insiste sur le retrait « immédiat et inconditionnel » des troupes rwandaises du sol congolais.

Bien que le volet militaire n’ait pas encore donné de fruits, Félix Tshisekedi continue de réorganiser l’armée en nommant de nouveaux chefs d’état-major, renforcer les capacités des FARDC, moderniser les commandements pour mieux faire face à la situation sur le terrain. Discours nationaliste et affirmation symbolique, il dénonce ce qu’il appelle « dépeuplement stratégique » des régions de l’Est de la RDC au profit d’un repeuplement par des populations étrangères. À Doha ou à Washington, Félix Tshisekedi négocie et veut une paix définitive après près de 30 ans d’instabilité dans cette partie de la RDC.

Actuellement, les délégués du gouvernement congolais et ceux du Rwanda se sont réunis à Washington DC, aux États-Unis, les 21 et 22 octobre, à l’occasion de la troisième réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM). Ils ont ainsi fait un pas de plus vers la mise en œuvre de l’Accord de paix dit « accord de Washington », signé depuis le 27 juin 2025. Ces réunions évoquent surtout les possibilités de neutraliser les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda présents en RDC et ce qui a toujours servi de prétexte à Kigali pour attaquer la RDC. Début octobre, l’armée congolaise avait appelé ces rebelles à se rendre pacifiquement dans ses bases ou à la MONUSCO. Jusqu’à ce jour, ces FDLR, qui constituent d’ailleurs une force résiduelle, ne se sont pas encore rendus à l’armée. La grande question reste celle de savoir comment les FARDC vont-elles mener des opérations de neutralisation dans les zones sous occupation de l’armée rwandaise et des rebelles de l’AFC/M23.

Heshima

Dossier

RDC : De Mobutu à Tshisekedi, ces relations parfois controversées avec la religion

Published

3 mois agoon

août 14, 2025By

La redaction

En République démocratique du Congo (RDC), la frontière entre le spirituel et le politique reste à la fois poreuse et déterminante. Du palais présidentiel aux ruelles des quartiers populaires, pasteurs, prêtres et autres leaders religieux occupent une place centrale dans la vie publique. De Joseph Kasa-Vubu à Félix Tshisekedi, cette imbrication s’est progressivement renforcée, nourrissant autant de ferveur que de polémiques.

Dès l’indépendance, le premier président du Congo, Joseph Kasa-Vubu, fit de l’Église catholique une alliée incontournable. Issu des milieux religieux et ayant renoncé à la prêtrise, il conserva une forte proximité avec cette institution. À l’époque, l’autre figure de l’indépendance, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, était perçu à tort ou à raison comme un communiste, donc hostile à la religion, par les milieux chrétiens. Cette alliance renforça l’aura de l’Église catholique. Mais cette influence fut remise en cause lorsque Joseph-Désiré Mobutu prit le pouvoir en 1965. Ce dernier ne supportait pas qu’une autorité, même religieuse, puisse s’élever au-dessus de la sienne.

Mobutu et la rumeur sur « Prima Curia »

La vie politique du maréchal Mobutu a alimenté de nombreux mythes autour de ses croyances. Tantôt présenté comme occultiste de la « Prima Curia », tantôt comme franc-maçon, le président du Zaïre traînait diverses étiquettes mystico-religieuses. Ses relations tendues avec l’Église catholique, notamment avec le cardinal Albert Malula, ont renforcé ces rumeurs.

De 1985 jusqu’à sa chute en 1997, certains Zaïrois faisaient circuler l’idée qu’il existerait une société secrète, la Prima Curia, où les valeurs seraient inversées et où un pacte de fidélité, scellé dans le sang, lierait « le Maître, Mobutu » à ses fidèles. Son ancien ministre de la Communication, Dominique Sakombi Inongo, affirma même l’avoir vu « boire un verre de sang », tandis que d’autres proches du maréchal réfutaient toute appartenance à une telle secte.

Dans ses mémoires La passion de l’État, parues en 2019 aux Éditions L’Harmattan, Léon Kengo Wa Dondo, plusieurs fois commissaire d’État, Premier commissaire d’État et Premier ministre sous Mobutu, revient sur cette affaire que certains qualifiaient de « pratique occulte » attribuée au maréchal.

Dans ses mémoires, pages 188 et 189, l’ancien président du Sénat sous Joseph Kabila affirme que la pratique occulte attribuée à la « Prima Curia » relevait d’une simple rumeur, voire d’un fantasme malsain inscrit dans une logique de diabolisation du régime du maréchal Mobutu. Selon Léon Kengo, cette pratique mystique n’a jamais existé : « J’affirme solennellement que cette société secrète, d’allure mystico-religieuse, n’a jamais existé et, si elle a existé, c’était, en tous les cas, en dehors de moi. » Pourtant, Kengo figurait parmi le cercle restreint des mobutistes accusés de fréquenter la fameuse « Prima Curia ».

Dans son ouvrage, Léon Kengo retrace la genèse de cette histoire. Un jour de 1985, alors qu’il était encore Premier Commissaire d’État, le président Mobutu les convoqua dans l’après-midi. « Il y avait là, outre ma pauvre personne, le citoyen Jean-Marie Kititwa, Premier vice-président du Comité central du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), le citoyen Boboliko Lokonga, Deuxième vice-président, et le citoyen Kithima-Bin-Ramazani, secrétaire général. Une réunion s’est effectivement tenue au bureau présidentiel. C’était l’unique et il n’y en a pas eu d’autre. Pas deux, je me répète », insiste Kengo.

À l’ouverture de la réunion, le chef de l’État se serait exprimé, selon Kengo, en ces termes : « Je me félicite de l’amplitude prise par notre parti et c’est très bien que ce soit un mouvement de masse. Je voudrais quand même qu’au sommet du MPR, il y ait une structure de concentration pour des choses qui ne peuvent pas sortir du dedans. Nous sommes trop nombreux pour que des choses ne fuitent. Cette structure restreinte pourrait s’occuper des réflexions et des stratégies sur les questions les plus importantes de la marche de notre révolution. Ainsi, nous pourrions calmement réfléchir sur des sujets essentiels qui nécessitent un approfondissement avant d’être divulgués. »

Ainsi naquit la « Prima Curia », un comité chargé d’examiner en profondeur certaines questions avant leur transmission aux organes officiels du parti. Selon Kengo, l’initiative fut perçue par tous les participants comme une marque de confiance du « Guide de la Révolution » à leur égard.

Chargé d’organiser ce comité restreint, Jean-Marie Kititwa mit à profit son expérience d’ancien ambassadeur du Zaïre auprès du Saint-Siège pour lui donner le nom de « Prima Curia », c’est-à-dire la « Première Cour ». Il baptisa ensuite ses organes internes à la manière du Vatican, en instituant des « Dicastères », des « Commissions » et des « Congrégations ».

« Ayant reçu le projet de document, je n’y comprenais rien. J’ai aussitôt appelé Jean-Marie Kititwa pour en savoir davantage. Il me répondit : “J’ai réfléchi un peu à la manière de la structure du Vatican” », rapporte, non sans étonnement, Léon Kengo. Et de s’interroger : « Pourquoi tout cela, pour un petit comité de trois à quatre personnes ? » Pour lui, toutefois, il n’y avait rien d’occulte dans ce groupe de réflexion.

Mobutu refusé à la franc-maçonnerie

Le président du Zaïre voulait tout contrôler. Le maréchal entretenait ainsi un rapport complexe à la religion et à la spiritualité, mêlant références chrétiennes, traditions africaines et culte de sa propre personne. Très peu implantée en RDC, la franc-maçonnerie ne comptait qu’environ 300 membres en 2013, et bien moins encore à l’époque du Zaïre. Introduite par les Belges durant la période coloniale, elle fut interdite par Mobutu dès son arrivée au pouvoir, en 1965, puis de nouveau autorisée en 1972. C’est ainsi que naquit, un an plus tard, le Grand Orient du Zaïre, rebaptisé par la suite Grand Orient du Congo (GOC), dirigé par Augustin Kabangui en qualité de grand maître. Ce n’est qu’en 1986 qu’apparut une seconde obédience : la Grande Loge nationale du Congo (GLNC), du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, implantée sous la direction de Kitenge Yesu, ancien dignitaire du régime Mobutu, resté jusqu’à sa mort proche du président Félix Tshisekedi.

Selon Muriel Devey Malu-Malu, envoyée spéciale de Jeune Afrique pour couvrir, en février 2013, la 21ᵉ édition des Rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches (Rehfram), Mobutu, qui « avait frappé à la porte du temple, s’en est vu refuser l’entrée, car il souhaitait obtenir tous les degrés en un seul jour » au sein de la loge.

Joseph Kabila, une conviction spirituelle tout aussi mystérieuse

En dehors de quelques apparitions dans des églises catholiques ou pentecôtistes lors de cérémonies officielles, Joseph Kabila n’a jamais affiché d’appartenance formelle à une confession religieuse. Ses convictions spirituelles restent aussi mystérieuses que sa personne. Si son épouse, Marie Olive Lembe Kabila, se montre chrétienne catholique, lui-même n’a laissé transparaître aucun signe. Durant ses 18 ans de règne, il a été approché par ses homologues du Congo-Brazzaville et du Gabon, Denis Sassou N’Guesso et Ali Bongo, pour intégrer la franc-maçonnerie, mais Joseph Kabila aurait « résisté », selon Muriel Devey. Par ce refus, volontaire ou circonstanciel, la RDC n’a jamais été dirigée par un « chef » franc-maçon jusqu’à ce jour.

Félix Tshisekedi assailli par des pasteurs évangéliques…

Dans les coulisses du pouvoir congolais, des voix prophétiques chuchotent aux oreilles du chef de l’État. Les pasteurs évangéliques proches de Félix Tshisekedi entretiennent des liens étroits avec la présidence, jouant à la fois un rôle spirituel, politique et parfois décisionnel. Parmi eux, un homme se distingue : Roland Dalo. Souvent présenté comme le « père spirituel » du président, le fondateur du Centre missionnaire Philadelphie compte plusieurs adeptes de son église dans le premier cercle de Félix Tshisekedi, à l’instar de Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président. Lors d’une série d’ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale, la RTNC, un autre proche du pasteur a été récemment nommé : Medi Vedoso, gendre de Roland Dalo, chargé des missions du chef de l’État en matière de questions stratégiques. Medi Vedoso est l’époux de Roane Dalo, fille de l’apôtre Roland Dalo, fondateur du Centre missionnaire Philadelphie, où se rend régulièrement le président.

Cette nomination supplémentaire a suscité un tollé parmi les militants du parti présidentiel, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Mais l’indignation ne se limite pas à eux. Au sein des autres églises dites de réveil, des grincements de dents se font également entendre. L’évêque Pascal Mukuna dénonce ce qu’il qualifie de « prise en otage » du président par le fondateur de Philadelphie. De son côté, l’évangéliste Roger Baka, cité par le média Africa Press, perçoit Roland Dalo comme un « prophète de la cour royale » et critique l’influence disproportionnée de son église. « La mission que Dieu vous a confiée auprès du chef de l’État n’est pas de favoriser votre église au point d’en faire le parti qui propose le plus de membres pour les nominations », a-t-il déclaré.

Bien avant cette nomination, Félix Tshisekedi était déjà entouré d’un autre pasteur : Jacques Kambala. Ce dernier occupe officiellement le poste de coordonnateur adjoint chargé des affaires techniques et opérationnelles de la Cellule de Coordination du Changement des Mentalités (CCM), un service spécialisé de la Présidence de la République. Il figure également parmi ceux qui ont été en contact avec des évangéliques influents aux États-Unis pour porter la cause de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC à la Maison Blanche. En juillet dernier, une délégation de pasteurs américains conduite par Travis Johnson, directeur adjoint du Bureau de la Foi à la Maison Blanche, a rencontré Félix Tshisekedi à Kinshasa pour témoigner leur « soutien spirituel » au peuple congolais en faveur du retour de la paix dans l’Est du pays. C’est Jacques Kambala qui avait la charge de renforcer les liens entre le monde évangélique américain et congolais.

Félix Tshisekedi continue de montrer une certaine proximité avec les pasteurs. Lors du dernier remaniement du gouvernement, une jeune pasteure de 25 ans, Grâce Emie Kutino, a été nommée à la tête du ministère de la Jeunesse. En 2017, à seulement 17 ans, elle avait déjà été consacrée pasteure au sein de la branche parisienne de l’Église fondée par son père, Kutino Fernando, « Armée de la Victoire ». Comme pour les ordonnances présidentielles ayant notamment nommé le pasteur Medi Vedoso à la Présidence, cette nomination n’a pas calmé la grogne des militants du parti présidentiel, qui déplorent de ne pas voir leurs proches accéder à des postes. Face à cette tension, Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS, a tenté d’apaiser les esprits, assurant que Félix Tshisekedi n’avait pas compromis le quota du parti en confiant ce ministère à une pasteure.

Heshima

Dossier

De Joseph Kabila à Gbagbo : ces anciens chefs d’État africains jugés après leurs rênes

Published

4 mois agoon

juillet 28, 2025By

La redaction

Un procès historique s’est ouvert le 25 juillet 2025 en République démocratique du Congo (RDC). L’ancien chef de l’État Joseph Kabila – absent de l’audience – est jugé pour des faits graves liés notamment à une présumée complicité avec la rébellion AFC/M23 soutenue par une puissance étrangère, le Rwanda. Dans le continent africain, de plus en plus d’anciens chefs d’État sont appelés à rendre des comptes devant les tribunaux. Une tendance qui marque un tournant dans la culture de l’impunité en Afrique, mais qui soulève aussi des questions d’équité et d’instrumentalisation politique.

Le vendredi 25 juillet, devant la Haute Cour militaire à Kinshasa, une audience historique a eu lieu. Dans l’acte d’accusation, des faits graves rapportés par le lieutenant-général René-Lucien Likulia, auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). En effet, l’ancien président congolais et sénateur à vie est poursuivi pour « participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, homicide intentionnel par balles, trahison, apologie, viol, torture et déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma. » Ces faits auraient été commis en « complicité avec une puissance étrangère, en l’occurrence le Rwanda » et Joseph Kabila a cherché à « renverser par la force le pouvoir légalement établi » à Kinshasa, poursuit l’acte d’accusation lu devant les juges de la plus haute juridiction militaire du pays. En étayant chaque grief, l’accusation estime qu’il est « l’un des initiateurs de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) », branche politique du M23.

C’est dans ce contexte qu’il est accusé notamment des cas d’homicides et de viols commis par des hommes de la coalition AFC/M23 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Quant à l’homicide intentionnel par balles, l’ancien chef de l’État est aussi accusé « d’avoir participé à l’occupation de la ville de Goma le 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées contre (…) des civils », qui ont « occasionné plusieurs pertes en vies humaines ».

Lors de cette audience, Joseph Kabila était absent et c’est sans surprise. L’homme a passé plusieurs semaines dans les zones sous occupation rebelle et a procédé à des consultations des communautés locales avant de disparaître de la vue. Bien que son ancien conseiller diplomatique, Barnabé Kikaya Bin Karubi affirme qu’il restera dans la ville de Goma, personne ne sait actuellement où se trouverait l’ancien président poursuivi par la justice congolaise. La dernière fois qu’il a été vu en public, c’était lors de ses consultations dans la ville de Bukavu, également sous occupation rebelle. Jugé par défaut à Kinshasa, Joseph Kabila risque la peine de mort si les juges seront convaincus des chefs d’accusation retenus par l’auditeur général de l’armée contre l’ancien président.

Un procès à « motivation politique »

De son côté, la famille politique de Joseph Kabila dénonce un procès politique. « C’est un procès typiquement politique et à motivation politicienne, viciant toutes les règles en la matière », a déclaré Aubin Minaku, vice-président du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD). Pour lui, ce procès ne favorise pas un climat qui devrait amener des Congolais à se « parler profondément » pour trouver des solutions à cette crise. Pour d’autres proches de Kabila, ce procès ne « favorise pas la cohésion nationale ». À la défensive, Emmanuel Shadary, le secrétaire permanent de ce parti estime que ce procès est tout sauf un procès équitable. « Avec une justice qui n’est pas indépendante, la condamnation est déjà acquise, le reste, c’est du théâtre, une mise en scène ridicule ».

Des anciens chefs d’État, hier intouchables…

Longtemps perçus comme intouchables, les anciens présidents africains ne sont plus systématiquement à l’abri des poursuites judiciaires. Ces dernières années, plus d’une douzaine d’anciens chefs d’État ont été traduits en justice, voire condamnés, pour corruption, crimes de guerre ou abus de pouvoir. Ce phénomène en expansion témoigne d’un changement dans la perception de la gouvernance, mais révèle aussi les limites des institutions judiciaires africaines à juger ce genre de personnalités. De 2008 à 2025, de nombreux anciens chefs d’État ont été inquiétés soit par une justice internationale, locale ou africaine.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo face à la CPI

Arrêté par les rebelles pro-Alassane Ouattara appuyés par les forces françaises le 11 avril 2011, dans la foulée d’une guerre civile née de la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo sera transféré quelques mois après à la Cour pénale internationale (CPI). Après avoir passé près de cinq ans dans le célèbre centre de détention de Scheveningen dans le quartier luxueux de la banlieue de La Haye, l’ancien président ivoirien n’avait fait face à ses juges qu’en janvier 2016. L’ancien président était poursuivi pour quatre chefs d’accusation, à savoir crimes contre l’humanité (meurtre, viol, autres actes inhumains ou – à titre subsidiaire – tentative de meurtre, et persécution) prétendument perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d’Ivoire entre 2010 et 2011. Il avait été jugé ensemble avec Charles Blé Goudé, un de ses fidèles lieutenants. Leurs affaires avaient été jointes le 11 mars 2015 et le procès s’est ouvert le 28 janvier 2016. Mais le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I, à la majorité, a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l’humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011. Malgré l’appel interjeté par le procureur de la CPI contre cette décision, cette juridiction va confirmer l’acquittement de ces deux accusés en 2019. Après 10 ans d’absence, Laurent Gbagbo est retourné en Côte d’Ivoire en 2021.

Tchad : Hissène Habré face à une justice africaine

En 2016, l’Afrique a assisté à un moment historique avec la condamnation de Hissène Habré, ex-président du Tchad, à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité. Jugé à Dakar par une juridiction spéciale africaine, ce procès a marqué une première : un ancien chef d’État africain condamné par un autre pays africain. Ce verdict a été salué comme une avancée majeure dans la lutte contre l’impunité particulièrement des anciens chefs d’État africains. Accusé d’être responsable de la mort de près de 40 000 personnes au Tchad, l’ancien président tchadien a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires. Arrêté une première fois le 15 novembre 2005 après un mandat d’arrêt international émis par la justice belge, l’ancien chef d’État tchadien avait finalement relâché. En exil à Dakar avec sa famille, la justice sénégalaise s’était déclarée incompétente pour connaître de l’affaire Habré. Mais l’affaire sera portée au niveau de l’Union africaine qui, en juillet 2006, mandate le Sénégal pour juger le président Habré pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et actes de tortures. En juillet 2015, son procès démarre à Dakar. L’ancien homme fort de N’Djamena sera jugé par une juridiction d’exception mise en place par l’Union africaine (UA) dénommée : Chambres africaines extraordinaires. Le 30 mai 2016, Hissène Habré sera reconnu coupable de crimes contre l’humanité, d’esclavage et de viols, d’enlèvements et exécutions. Le 29 juillet 2016, il est condamné à verser près de 20 millions de FCFA à chaque victime. Il va passer sa prison au Sénégal où il s’était exilé. En avril 2020, à cause de la pandémie du Covid-19, sur demande de son avocat qui a évoqué des raisons de santé, il était placé en résidence surveillée. Mais le 7 juin de la même année, il retournera en prison. Chassé du pouvoir par Idriss Deby en 1990, Hissène Habré va mourir à l’âge de 79 ans dans une clinique de Dakar, le 24 août 2021.

Afrique du Sud : la justice ne ménage pas Zuma

Depuis 2018, le président sud-africain Jacob Zuma était poursuivi pour fraude, corruption, racket et blanchiment d’argent dans le cadre d’un contrat d’armement de 1999 impliquant le groupe français Thales. Le 7 juillet 2021, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme par la Cour constitutionnelle sud-africaine pour avoir refusé de témoigner devant la Commission d’enquête dite « Commission Zondo ». Dans un rapport de 5000 pages présenté en 2022 au Parlement, l’ex-président Jacob Zuma y est décrit comme « le pantin » d’un sulfureux trio d’hommes d’affaires ayant siphonné les caisses de l’État. Ce système de prédation décrit aussi comme une « capture d’État » a été, selon les mots du président sud-africain Cyril Ramaphosa, comme « une réelle attaque contre notre démocratie. » Cette capture d’État « a violé les droits de chaque homme et chaque femme dans ce pays », avait-il ajouté lors de la remise officielle du rapport à Pretoria, employant le terme utilisé dans le pays pour désigner les années de corruption rampante. Il avait estimé les montants détournés par ce système à l’équivalent de plus de 30 milliards d’euros. En 2021, l’incarcération de Jacob Zuma suite à son refus de coopérer avec la commission d’enquête sur ce dossier avait été suivie, dans un climat socio-économique morose, d’une vague de violences sans précédent et jamais constatée au pays depuis la fin de l’apartheid, faisant plus de 350 morts. Ces violences étaient principalement localisées dans les provinces du KwaZulu Natal et de Gauteng. Ayant créé son propre parti politique baptisé Umkhonto We Sizwe (MK, « Lance de la nation » en zoulou), ses partisans avaient promis « l’anarchie » si les tribunaux tourmentaient leur formation avant les élections de juin 2024, suscitant l’inquiétude des autorités. Suite à sa condamnation de 15 mois, Jacob Zuma avait été exclu des scrutins de 2024. La Cour constitutionnelle sud-africaine avait déclaré, en mai 2024, que l’ex-président Jacob Zuma était « inéligible » en raison d’une condamnation à la prison en 2021, et avait prononcé son exclusion des élections générales. À ce jour, ses ennuis judiciaires n’ont pas encore connu le bout du tunnel. Mais l’homme jongle habilement avec la récusation des procureurs placés derrière son dossier. En 2025, la Cour suprême d’appel (SCA) a rejeté l’ultime demande de Zuma visant à faire récuser le procureur Billy Downer, jugeant que son argument de partialité n’avait aucun fondement sérieux. La SCA a également refusé la prolongation supplémentaire du procès, qualifiant les démarches de Zuma de « dénuées » de perspectives de succès.

Burkina Faso : Blaise Compaoré condamné à vie

Au Burkina Faso, l’ancien président, Blaise Compaoré (au pouvoir entre 1987 et 2014), a été condamné à la prison à vie pour attentat à la sûreté de l’État et complicité dans l’assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara en 1987. C’est ce qu’avait décidé, en avril 2022, le tribunal militaire de Ouagadougou. Ce procès concernait l’implication de l’ancien chef d’État, en exil en Côte d’Ivoire, dans l’assassinat de son prédécesseur et ami, Thomas Sankara. Mais la justice burkinabè a mis en avant d’autres crimes également. Blaise Compaoré, qui a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État ayant conduit à la mort de Sankara, a été jugé par contumace. Le verdict, rendu le 6 avril 2022, l’a condamné à la prison à vie, ainsi que Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Le général Gilbert Diendéré – proche de Blaise Compaoré – sera quelques mois plus tard condamné à nouveau dans un autre procès concernant l’assassinat d’un leader de l’Association nationale des étudiants burkinabè dans les années 1990, Boukary Dabo. Ce dernier, étudiant en 7e année de médecine, avait été à la pointe des manifestations contre le président d’alors, Blaise Compaoré. Boukary Dabo avait été enlevé le 19 mai 1990 par des hommes armés qui auraient été envoyés par le général Diendéré.

Liberia : Charles Taylor condamné pour crimes de guerre

Charles Taylor, président du Liberia de 1997 à 2003, a été condamné en 2012 par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Accusé d’avoir soutenu les rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF) en Sierra Leone en échange de diamants, Taylor a été reconnu coupable d’avoir aidé et encouragé des atrocités commises pendant la guerre civile sierra-léonaise. Son procès, qui s’est déroulé à La Haye, a marqué une étape importante dans la justice internationale, étant le premier chef d’État africain condamné par un tribunal international depuis les procès de Nuremberg. Taylor purge actuellement sa peine au Royaume-Uni, loin de son pays natal.

Mauritanie : Mohamed Ould Abdel Aziz condamné pour corruption

Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la Mauritanie de 2009 à 2019, a été condamné en décembre 2023 à cinq ans de prison pour corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Sa peine a été portée à 20 ans en février 2025, puis réduite à 15 ans en mai 2025. L’ancien président a été accusé d’avoir détourné des fonds publics et d’avoir accumulé une fortune illégale pendant son mandat. Ses biens ont été confisqués, et il a été déchu de ses droits civiques. Ses avocats ont dénoncé un procès politiquement motivé, arguant que les accusations visaient à neutraliser son influence politique. La justice mauritanienne a toutefois maintenu les charges, renforçant la lutte contre la corruption dans le pays.

Comores : Ahmed Abdallah Sambi condamné à perpétuité

Ahmed Abdallah Sambi, président des Comores de 2006 à 2011, a été condamné en novembre 2022 à la prison à vie pour haute trahison. Il était accusé d’avoir vendu illégalement des passeports comoriens à des apatrides, notamment des Bédouins du Golfe, dans le cadre d’un programme censé financer le développement du pays. Après quatre ans de détention préventive, Sambi a été jugé et reconnu coupable, une décision qui a suscité des controverses et des accusations de partialité judiciaire. Ce procès, dans un petit État insulaire, illustre l’extension de la reddition de comptes même dans des contextes moins médiatisés.

Madagascar : Marc Ravalomanana condamné pour abus de pouvoir

Marc Ravalomanana, président de Madagascar de 2002 à 2009, a été condamné en 2010 à quatre ans de prison pour abus de pouvoir. Il était également accusé de meurtre en relation avec des violences survenues en 2009, lorsqu’il a été renversé par un coup d’État. Exilé en Afrique du Sud, Ravalomanana est retourné à Madagascar en 2014 et a été brièvement arrêté avant d’être libéré. Bien que sa condamnation initiale ait été prononcée en son absence, il a continué à jouer un rôle dans la politique malgache, soulignant les défis d’une justice perçue comme politisée dans des contextes de transition politique.

Guinée : Moussa Dadis Camara condamné pour crimes contre l’humanité

Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée de 2008 à 2009 après un coup d’État, a été condamné en juillet 2024 à 20 ans de prison pour crimes contre l’humanité. Il était accusé d’être responsable du massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel plus de 150 manifestants ont été tués par les forces de sécurité à Conakry. Après des années d’exil au Burkina Faso, Camara est rentré en Guinée en 2021 et a été arrêté. Son procès, qui s’est ouvert en 2022, a été un moment clé pour la justice en Guinée et pour les victimes du massacre, marquant un pas vers la reconnaissance des responsabilités dans les violences d’État.

Égypte : Hosni Mubarak jugé et initialement condamné

Hosni Mubarak, président de l’Égypte de 1981 à 2011, a été jugé en 2011 pour complicité dans le meurtre de manifestants lors de la révolution égyptienne. En 2012, il a été condamné à la prison à vie, mais cette condamnation a été annulée en 2014, et il a été acquitté en 2017 après un nouveau procès. Bien que finalement libéré, son cas a marqué un moment historique où un leader arabe a été jugé par son propre pays pour des crimes commis pendant son règne. Ce procès a suscité des débats sur la justice transitionnelle dans le contexte du Printemps arabe.

Tunisie : Zine El Abidine Ben Ali condamné par contumace

Zine El Abidine Ben Ali, président de la Tunisie de 1987 à 2011, a été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont la prison à vie, pour corruption, détournement de fonds et répression violente des manifestations. Après avoir fui en Arabie Saoudite lors de la révolution tunisienne de 2011, Ben Ali a été jugé et condamné en son absence. Il est décédé en exil en 2019 sans avoir purgé ses peines, mais son cas reste un symbole des efforts pour juger les anciens dirigeants dans le sillage des soulèvements populaires.

Autres dossiers judiciaires marquants…

Un autre exemple marquant, c’est celui de l’ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika. L’ex-dictateur algérien avait été ciblé par la justice après sa chute en 2019, mais c’était beaucoup plus ses proches collaborateurs qui ont été condamnés. Au Soudan, Omar el-Béchir, chef d’État entre 1989 et 2019, avait été ciblé par la CPI qui l’accuse de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité perpétrés notamment dans la région de Darfour. Arrêté au Soudan, l’ancien chef de l’État n’a pas encore été livré à la CPI malgré les mandats d’arrêt délivrés à son encontre. La justice locale l’avait jugé et condamné à deux ans pour corruption, mais pas pour crime de guerre.

En Centrafrique, l’ancien président François Bozizé, chef d’État entre 2003 et 2013, est poursuivi par la justice centrafricaine pour crimes contre l’humanité et incitation à la guerre civile. Il est sous mandat d’arrêt émis par la justice centrafricaine depuis 2020. Depuis la chute de son pouvoir, François Bozizé vit en exil au Cameroun.

En Guinée, Alpha Condé, président de 2010 à 2021, fait l’objet de poursuites judiciaires depuis 2022 pour meurtre, torture, corruption et autres crimes. En 2023, des charges de trahison ont été ajoutées. Après avoir été renversé par un coup d’État en 2021, Condé a été détenu avant d’être autorisé à quitter le pays pour des raisons médicales. Il vit actuellement en exil en Turquie, mais la justice guinéenne continue de le poursuivre.

Un autre ancien dictateur est dans le collimateur de la justice, c’est l’ancien président gambien, Yahya Jammeh. Chef d’État entre 1994 et 2017, Yahya Jammeh est accusé de meurtres, tortures, viols et disparition forcée. Un rapport de la Commission vérité en 2021 en Gambie recommande des poursuites judiciaires contre l’ancien président. Depuis la fin de son pouvoir, il vit en exil en Guinée équatoriale.

Enfin, un autre cas, c’est celui du président érythréen, Issayas Afeworki. Toujours au pouvoir, l’homme est accusé par des ONG de violations graves des droits humains. Pas de procédure judiciaire lancée, mais il figure parfois dans les discussions sur la justice internationale.

Une nouvelle ère de justice politique

L’Afrique semble entrer dans une nouvelle ère de justice politique, où les fonctions présidentielles ne garantissent plus une immunité à vie. Mais rares sont les cas de président en fonction et d’anciens présidents restés au pays. Pour la plupart, ils s’exilent. Si cette dynamique se confirme, elle pourrait favoriser une gouvernance plus responsable et dissuader les abus. À condition que ces procès restent guidés par l’État de droit, et non par la revanche ou les calculs partisans.

Heshima

Trending

-

International2 semaines ago

International2 semaines agoRDC-Nigeria : un barrage sous haute tension pour un billet aux intercontinentaux

-

Politique3 semaines ago

Politique3 semaines agoSuspension de 13 partis d’opposition en RDC : un précédent fâcheux pour la démocratie ?

-

Non classé3 semaines ago

Non classé3 semaines agoTshisekedi-Kagame-AFC/M23 : un novembre décisif pour la crise congolaise ?

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoPerchoir de l’Assemblée nationale : la bataille s’annonce plus complexe que prévu

-

Nation2 semaines ago

Nation2 semaines agoKabila isolé : Katumbi va-t-il se rapprocher de Tshisekedi ?

-

Non classé2 semaines ago

Non classé2 semaines agoRDC : La DGI rappelle l’échéance du 15 novembre 2025 aux assujettis à l’IPR, l’IERE et la TVA

-

Nation4 semaines ago

Nation4 semaines agoRDC : face aux embouteillages, comment bâtir une industrie du rail ?

-

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine agoRDC : Les forces et les faiblesses de l’Accord-cadre signé entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha