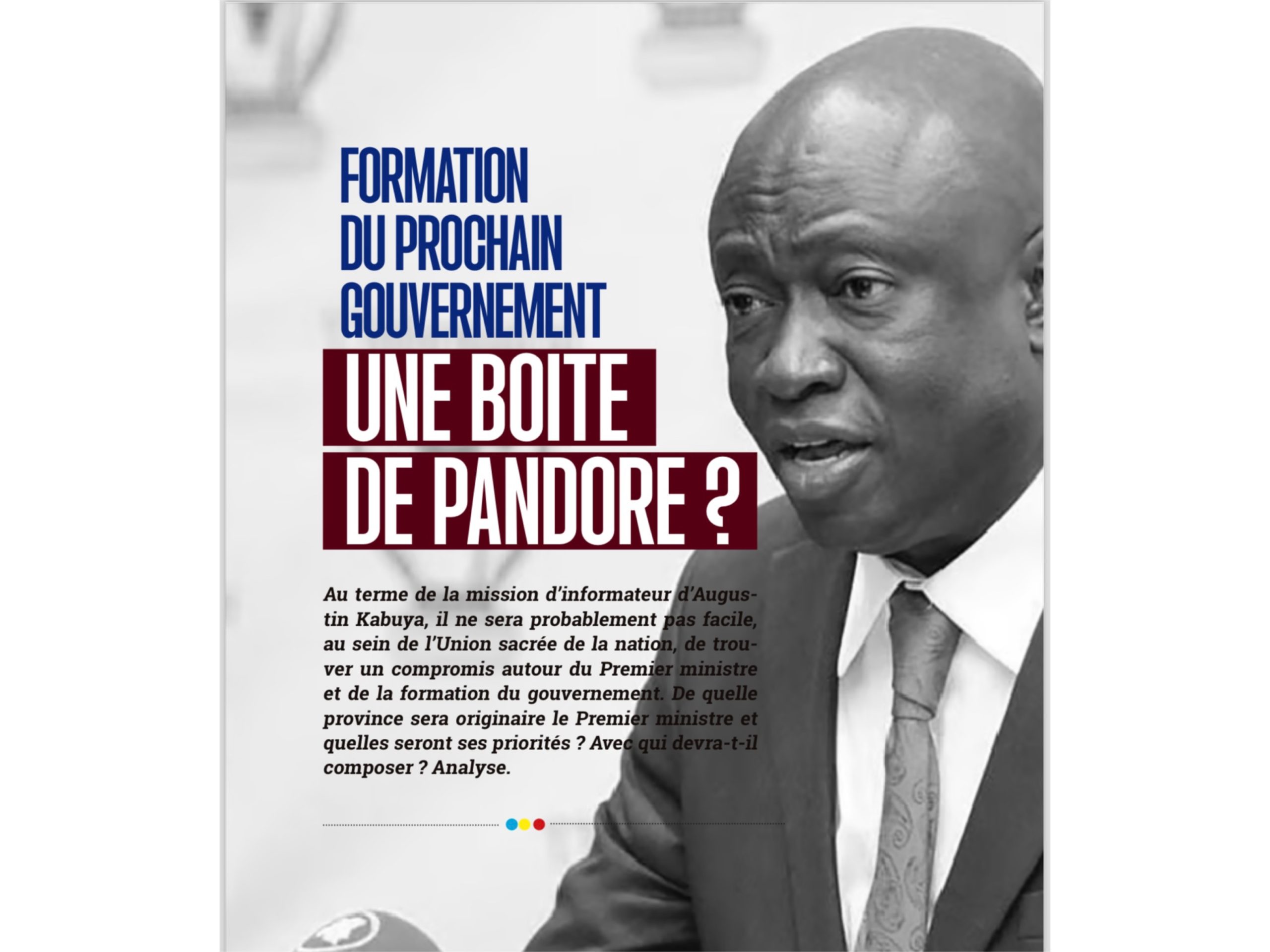

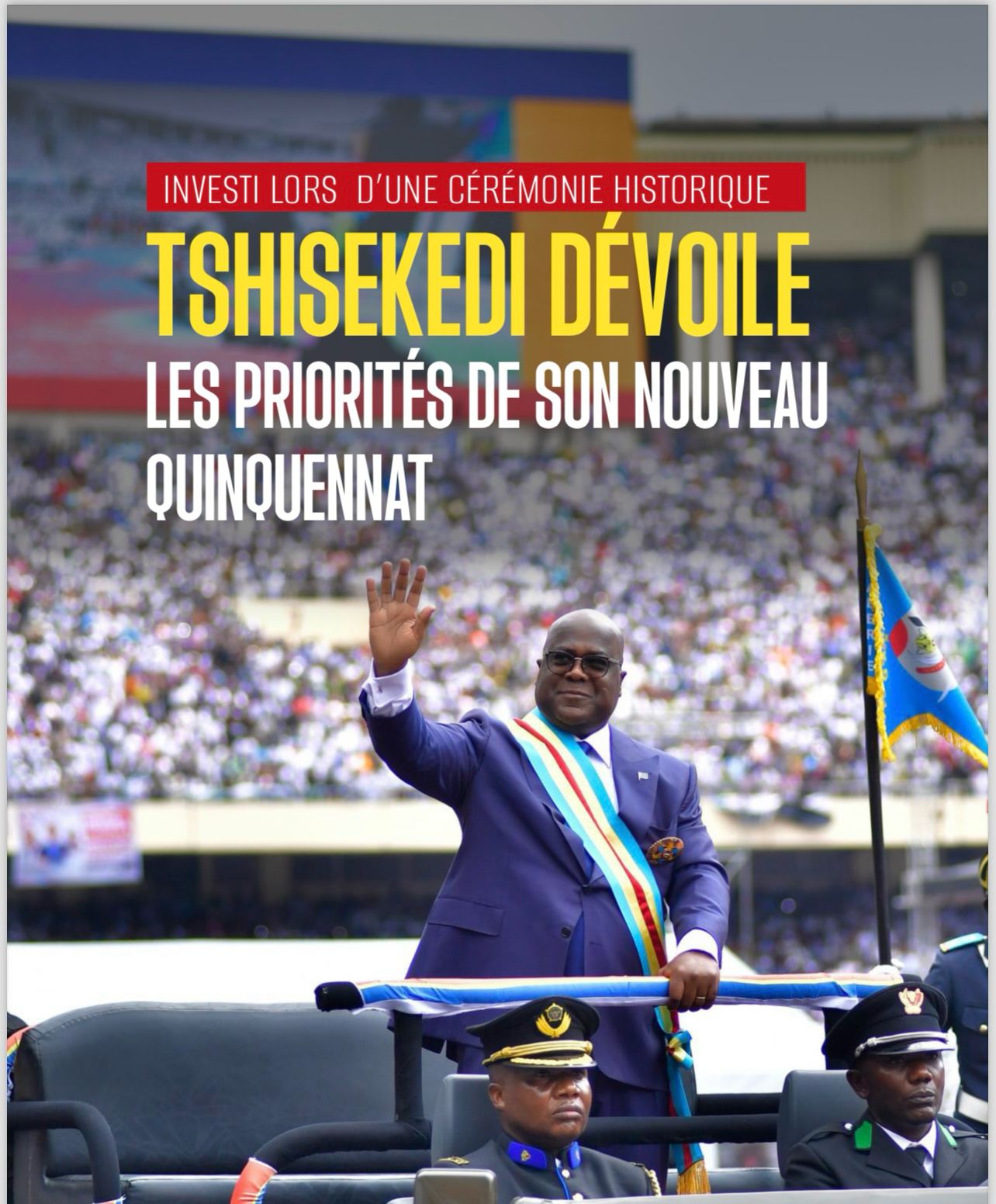

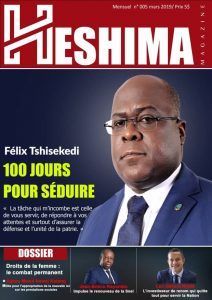

F élix Tshisekedi, brillamment réélu avec 73,47% des suffrages, a vu grand pour sa prestation de serment. L’homme a choisi le stade des Martyrs de la Pentecôte rempli au maximum de sa capacité de 80 000 places. Dixsept chefs d’Etat africains en fonction, quatre honoraires et des délégations de plusieurs dizaines d’autres pays y étaient présents, pour une cérémonie sous haute sécurité et très protocolaire, avec au rendez-vous fanfare, cavalerie et prières, le tout sous une très grande ovation.

Il s’agit des présidents du Burundi, du Kenya, de la République centrafricaine, du Gabon, de la République du Congo, de la Guinée Bissau, de la République d’Afrique du Sud, de l’Angola, du Tchad, de Sao Tomé et Principe, de Djibouti, du Malawi, du Zimbabwe, de la Zambie, du Sénégal, de la Gambie et du Ghana.

Les présidents honoraires sont ceux du Kenya, de Madagascar, de la Tanzanie et du Nigéria. Pour des millions de Congolais qui ont suivi la cérémonie à distance, la chaine nationale (RTNC) a innové en filmant en direct le départ du président de la République depuis le Palais du Mont-Ngaliema, dans les hauteurs du camp Lieutenant-colonel Tshatshi, jusqu’au Palais du peuple où le chef de l’Etat a changé de véhicule, optant pour une Toyota décapotée escortée par la cavalerie.

C’est avec une telle escorte sécurisée dans l’air notamment par des hélicoptères des forces spéciales que Félix Tshisekedi a fait son entrée solennelle au stade des Martyrs de la Pentecôte. « Je jure solennellement (…) de défendre la Constitution et les lois de la République, (…), de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire », a déclaré devant les juges de la Cour constitutionnelle le président réélu, avant de recevoir les salutations des chefs coutumiers des 26 provinces du pays. « J’ai conscience de vos attentes », a-t-il enchaîné dans son discours d’investiture, faisant allusion notamment au chômage, au pouvoir d’achat, à la situation des jeunes, à la promotion des femmes tout comme des personnes vivant avec handicap et à la cohésion nationale.

6 objectifs prioritaires

Dans son allocution d’investiture, Félix Tshisekedi a esquissé les objectifs prioritaires de son nouveau mandat. Il est question de six axes, à savoir : créer plus d’emplois ; protéger le pouvoir d’achat des ménages en stabilisant le taux de change ; assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens ; poursuivre la diversification de l’économie ; garantir plus d’accès aux services sociaux de base et renforcer l’efficacité des services publics.

Par rapport à son expérience de cinq dernières années au pouvoir, Félix Tshisekedi semble avoir tiré les leçons qui peuvent l’aider à améliorer sa gouvernance actuelle. « Tirant les leçons de l’expérience passée et tenant en compte vos aspirations, je m’engage pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus », a-t-il promis.

Il a par ailleurs rendu hommage à ses alliés de l’Union sacrée de la Nation au sein de laquelle se trouve l’UDPS, son parti, et il a également adressé un clin d’œil aux candidats de l’opposition, promettant de veiller à ce que le rôle de cette dernière soit effectif lors de ce quinquennat, notamment avec la désignation de son Porte-parole telle que reconnue par la Constitution.

Le chef de l’Etat congolais a aussi épinglé les efforts fournis dans la sécurisation des populations et la défense de l’intégrité territoriale du pays mises à mal, selon lui, par les velléités obscures de certains États voisins, d’acteurs extérieurs ou internationaux avec une complicité « lâche » de certains Congolais.

« En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule, sans la moindre considération humaine et patriotique, s’allient à l’ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs Congolais », a-t-il fustigé.

Félix Tshisekedi a aussi évoqué la préservation de la cohabitation sereine entre les peuples qui, selon lui, constituent un défi à relever pour sauvegarder la cohésion nationale qui ne peut se réaliser qu’au moyen du renouvellement et de la consolidation du « vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd’hui, minent le développement » du pays.

Comparativement à sa première prestation de serment qui avait officiellement eu lieu le 24 janvier 2019 dans les jardins du Palais de la Nation, lorsqu’il succédait à Joseph Kabila (2001-2018), premier président réélu de la Troisième République, le cérémonial impressionnant du deuxième président réélu n’a pas manqué de s’inscrire dans la symbolique du chiffre 20 qui l’a accompagné tout au long du processus électoral, par celui porté pour sa candidature, la date du vote et enfin celui de son investiture.

Heshima

Nation1 semaine ago

Nation1 semaine ago

Focus1 semaine ago

Focus1 semaine ago